Lisa Rebell

Wissenschaftliches Schreiben begegnet uns an der Uni in Hausarbeiten, Projektberichten und Abschlussarbeiten. Es unterscheidet sich von literarischem Schreiben, indem es eine Reihe von Kriterien erfüllt, die die Transparenz und Objektivität der Informationen sicherstellen sollen. Dazu gehört es z.B., die eigene Argumentation auf wissenschaftliche Quellen aufzubauen und diese kenntlich zu machen.

Was wird in diesem Artikel beschrieben?

Dieser Artikel gibt euch einen Überblick, wie ihr das in der Praxis umsetzen könnt. Ihr erfahrt hier

- wie ihr systematisch nach Literatur sucht

- welche Abschnitte eine wissenschaftliche Arbeit beinhaltet

- und welche formalen Richtlinien es beim Schreiben zu beachten gilt.

Das Schreibzentrum der Uni Frankfurt bietet vielfältige Workshops rund ums Thema wissenschaftliches Schreiben an. Ihr könnt euch und hier mittels einer Schreibberatung Hilfe und Feedback zu eigenen Texten holen: https://www.starkerstart.uni-frankfurt.de/82720027/Schreibzentrum

Eine Fragestellung finden

Eine Fragestellung muss für eine studentische Abschlussarbeit wie die Bachelor- oder Masterarbeit genauso entwickelt werden wie für ein Dissertationsprojekt, eine Habilitation – oder eine Hausarbeit. Diesem letzten Beispiel werden wir uns jetzt zuwenden.

Wenn die Fragestellung für eine Hausarbeit nicht im Seminar selbst vorgegeben wurde, macht es Sinn, sich zunächst ein wenig in das Thema einzulesen und dabei eine Fragestellung zu entwickeln. Eine Fragestellung kann sich z.B. aus einem Thema ergeben, das ihr besonders interessant findet oder aus Fragen, auf die ihr beim Lesen von Artikeln gestoßen seid – oder die ihr euch aus der eigenen Recherche selbst erarbeitet habt (Esselborn-Krumbiegel, 2018). Dabei muss man das Rad nicht unbedingt neu erfinden – eine Hausarbeit erfüllt bspw. vollkommen ihren Sinn und Zweck, wenn man ein bestimmtes Thema für sich selbst und die Leser*innen verständlich und aktuell aufbereitet.

Wenn man noch nicht so eingelesen in ein Thema ist, tendiert man oft dazu, Fragestellungen zu formulieren, die relativ breit sind. Das hat den Vorteil, dass man viel Literatur findet – es stellt einen aber gleichzeitig vor die Aufgabe, zu entscheiden, auf welche Aspekte oder Autor*innen man sich bei der Beantwortung beziehen will. Eingrenzen ist wichtig, damit die Beantwortung der Fragestellung nicht ausufert (Booth et al., 2003).

Um eine Idee zu einer Fragestellung „zuzuspitzen“, schlägt Esselborn-Krumbiegel (2018, S. 66) eine Übung vor, die sie selbst „Brief an ein Kind“ nennt. Nehmt euch gerne selbst Zeit, um diese Übung durchzuführen:

Übung: Eine Fragestellung finden

Nehmen Sie, wie schon bei der Ideensuche, einen Perspektivenwechsel vor. Stellen Sie sich vor, einem etwa zehnjährigen Kind zu erklären, welches wissenschaftliche Problem Sie bearbeiten wollen. Ein Zehnjähriger bringt in der Regel die notwendigen sprachlichen Voraussetzungen zum Verständnis einer zusammenhangenden Argumentation mit, verfügt aber nicht über das Spezialwissen einer Disziplin und kaum über die Fähigkeit, komplexe abstrakte Zusammenhange nachzuvollziehen. Wollen Sie sich ihm dennoch verständlich machen, müssen Sie wissenschaftliche Zusammenhange auf einfache, logische Sachverhalte reduzieren. Schreiben Sie einen kurzen Text, in dem Sie einem Kind Ihr Forschungsvorhaben erklären. Berücksichtigen Sie dabei auch Fragen, die ein Kind höchstwahrscheinlich stellen würde, mit denen wir uns aber sehr oft gar nicht befassen, wie: „Warum machst du das eigentlich?“

Wenn es die Möglichkeit dazu gibt, macht es durchaus Sinn, die Fragestellung während der Recherche in Absprache mit der Dozent*in noch etwas anzupassen. Insbesondere die Rücksprache mit dem/der Dozent*in ist sinnvoll, da er*sie einerseits dabei helfen kann, das Thema sinnvoll einzugrenzen. Andererseits kann sie* als erfahrene – und die Hausarbeit bewertende – Person auch eine Gewichtung dazu vornehmen, was im spezifischen Seminarkontext eine relevante Fragestellung ist.

Die aufgeführten Ideen zur Suche nach einer gegebenen Fragestellung lassen sich – auf anderen Maßstabsebenen – auch auf andere Arten wissenschaftlicher Arbeiten anwenden. Unterschiedlich sind hier vor allem die formellen Bezüge: Während sich Hausarbeiten klassischerweise auf die Arbeit mit bestehender Literatur stützen, dient die Literaturrecherche für empirische Arbeiten dazu, eine theoriegestützte Fragestellung zu entwickeln, die an Hand erhobener (eigener) Daten beantwortet werden kann und soll.

Literraturrecherche

Zu Beginn der Literatursuche solltet ihr euch schon mal die groben Eckdaten für das Ziel der Suche zurechtlegen. Wie umfangreich soll die Suche sein? Welche Quellen benötige ich? Aus welchem Zeitraum?

Nicht jede Literatursuche muss systematisch und umfassend angelegt sein. Das Vorgehen bei einer systematischen Literaturrecherche kann aber eine hilfreiche Orientierung auch für weniger ausführliche Recherchen bieten:

Läzer et al. (2010) haben hierfür das Vorgehen in sieben Schritte aufgeteilt: (1) Definition der Fragestellung, (2) Auswahl der Suchbegriffe, (3) Auswahl der Datenbanken, (4) Eingrenzung der Suche, (5) Erarbeitung der Suchstrategie, (6) Sichtung der gefundenen Literatur, (7) Beschaffung der gefundenen Literatur. Nachdem (1) die Definition der Fragestellung bereits thematisiert wurde, werden die von Läzer et al. (2010) postulierten weiteren Punkte im Folgenden thematisiert werden.

Auswahl der Suchbegriffe (2)

Wenn man eine Fragestellung gefunden hat (manchmal verändert sich diese auch im Verlauf einer Arbeit noch), dann beginnt man damit, Schlagworte aufzuschreiben, anhand derer sich eine Recherche strukturieren lässt. Je nachdem, wie viel Literatur es bereits zum gesuchten Thema gibt, macht es Sinn, sich auf ganz konkrete Begriffe oder Formulierungen zu beschränken oder aber zusätzliche Synonyme hinzuzunehmen. Ersteres reduziert die Trefferzahl, zweiteres erhöht die Trefferzahl. Auch Übersetzungen von Begriffen sollten in die Suche inkludiert werden, um eine erhöhte Varianz an Publikationen zu erhalten.

Auswahl der Datenbanken (3)

Für eine gezielte Suche nach psychologischer Literatur und Artikeln stehen eine Reihe von Online-Datenbanken zur Verfügung. Für Studierende der Goethe-Universität – aber auch für Externe – lassen sich die Datenbanken über die Seite der Universitätsbibliothek (UB) finden: (UB Home > Bibliothek online > Datenbanken nach Fächern / Alphabetische Liste > Psychologie). Diese Datenbanken werden auch bei der Suche über den Online-Katalog der UB miterfasst. Die direkte Suche über Datenbanken kann jedoch von Vorteil sein, z.B. da man nur Ergebnisse aus dem gewünschten Fachgebiet erhält und oft mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Voreinstellung für die Suche hat.

Die gängigsten psychologischen Datenbanken für die Suche nach Artikeln sind PsychArticles, und PsychInfo. Für den klinischen Bereich ist u.a. auch PubMed hoch relevant.

Eingrenzung der Suche (4)

Je nach Datenbank können eine Vielzahl von Voreinstellungen für die Suche getroffen werden, beispielsweise das Erscheinungsjahr und Sprache, welche Arten von Quellen angezeigt werden (z.B. keine Dissertationen) oder durch die Eingrenzung von weiteren Filtern.

Weiterhin kann die Anzahl der Treffer auch über das Hinzunehmen oder Weglassen von Synonymen reguliert werden.

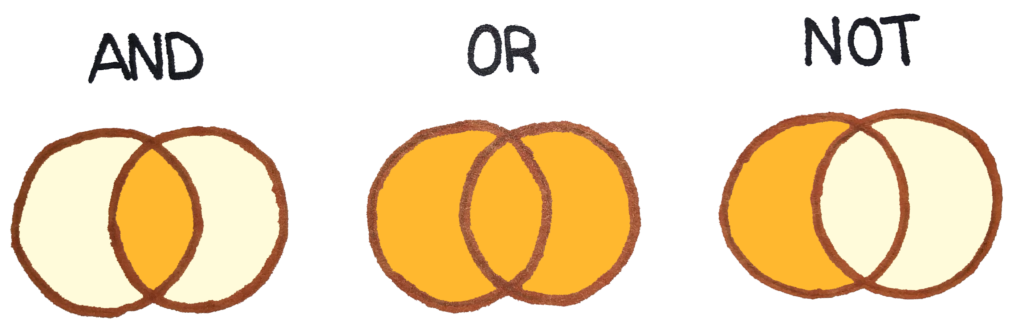

Booleschen Operatoren

Eine weitere wichtige Strategie ist hierbei das Verwenden von Booleschen Operatoren. Boolesche Operatoren dienen dazu, Suchbegriffe miteinander logisch zu verknüpfen. Auf den ersten Blick erscheinen Boolesche Operatoren als schwierig zu nutzen, aber insbesondere „Professionals“ arbeiten effizient mit ihnen (Dinet et al., 2004). Wichtige Boolesche Operatoren sind die Verknüpfungen „AND“, „OR“ oder „NOT“: „AND“ zwischen zwei Suchbegriffen wählt nur solche Publikationen aus, in denen beide gesuchten Begriffe gleichzeitig vorkommen. Die Nutzung von „OR“ bewirkt, dass entweder der eine oder der andere Begriff in einer Publikation vorkommen muss, damit sie in der Suche erfasst wird. Mit der Nutzung von „NOT“ definiert man, dass der erste Begriff vor dem Operator vorkommen muss, während der zweite Begriff nicht vorkommen darf.

Beispiel: Für eine Hausarbeit möchtet ihr euch anschauen, wie Depression und Hyperaktivität ab dem Jugendalter miteinander zusammenhängen. Befunde zu Kindern sollen hierbei außen vor gelassen werden. Für diesen „Suchauftrag“ bieten sich die Kombination „depression AND hyperactivity NOT children“ an. Die gesuchten Artikel enthalten sowohl den Begriff „depression“ als auch „hyperactivity“, schließen jedoch Artikel, die den Begriff „children“ enthalten, aus. (Zusätzlich verfeinert werden kann die Suche, indem z.B. festgelegt wird, ob nach den Suchbegriffen im gesamten Text, oder nur im Abstract, Titel oder den Schlagworten gesucht werden soll.)

Bei der Verwendung des Operators „OR“ ist zu beachten, dass ggf. Klammern gesetzt werden müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen:

- Beispiel: Ihr möchtet nach Artikeln suchen, die den Zusammenhang zwischen Depression und Drogenabhängigkeit oder Drogenkonsum thematisieren.

- Die Suche “depression AND addiction OR drug use” würde Ergebnisse anzeigen, die „depression“ und „addiction“ beinhalten, sowie Ergebnisse, die nur „drug use“ beinhalten.

- Die Suche “depression AND (hyperactivity OR attention deficit)” hingegenwürde nach Kombinationen von “depression” mit entweder “addiction” oder “drug use” suchen.

Trunkierungen & Wildcards

Um die Literaturrecherche noch effizienter zu gestalten, können „Trunkierungen“ und „Wildcards“ genutzt werden (Mishra et al., 2009). Beide ermöglichen es, nach mehreren Schreibweisen oder Endungen eines Suchbegriffs zu suchen, ohne die Schreibweisen als Synonyme einzeln auflisten zu müssen. Sie dienen bei der Suche als Platzhalter (Läzer et al., 2009):

Trunkierungen (*) stehen für alle möglichen Endungen eines Wortstamms (z.B. alles, was mit Lehre zu tun hat: Lehr* sucht nach den Begriffen Lehre, Lehrer, Lehrerin, Lehrkraft, …).

Wildcards (?,$) stehen als Platzhalter für einen oder keinen weiteren Buchstaben (educat$$ steht für educator, educated,… ).

Trunkierungen und Wildcards können also eingesetzt werden, um eine Suche auszuweiten – sie erhöhen allerdings auch die Trefferzahl!

Erarbeitung der Suchstrategie (5)

Als Ziel der Erarbeitung von Suchstrategien wird nach Läzer et al. (2010) definiert, all jene Begriffe, welche zuvor innerhalb der Recherche identifiziert wurden, in spezifische Suchstrategien umzuwandeln. Dabei soll überprüft werden, ob die hierfür identifizierten Begriffe in Form von Schlagwörtern existieren und wie diese definiert sind (Läzer et al., 2010).

Die Suchstrategie kann sowohl in Form einer Schlagwort– als auch Freitextsuche stattfinden. Die optimale Struktur stellt jedoch die Kombination aus beiden dar.

All jene Begriffe, welche nicht mithilfe der Schlagwortsuche abgedeckt werden können, z.B. aufgrund von Defiziten oder Fehlern der Indexierung mit Schlagworten, können mittels der Freitextsuche durchgeführt und ausgeglichen werden. Als Beispiel dient der Schlagwortkatalog MeSH „Medical Subject Headings“, welcher innerhalb der Datenbank „PubMed“ aufzufinden ist.

Sichtung der gefundenen Literatur (6)

Die gefundenen Einträge kann man (je nachdem, wie groß die Trefferzahl ist) z.B. durchgehen, indem man sich die ganzen Artikel, oder auch nur die Abstracts, oder aber nur die Titel durchliest bzw. diese sichtet.

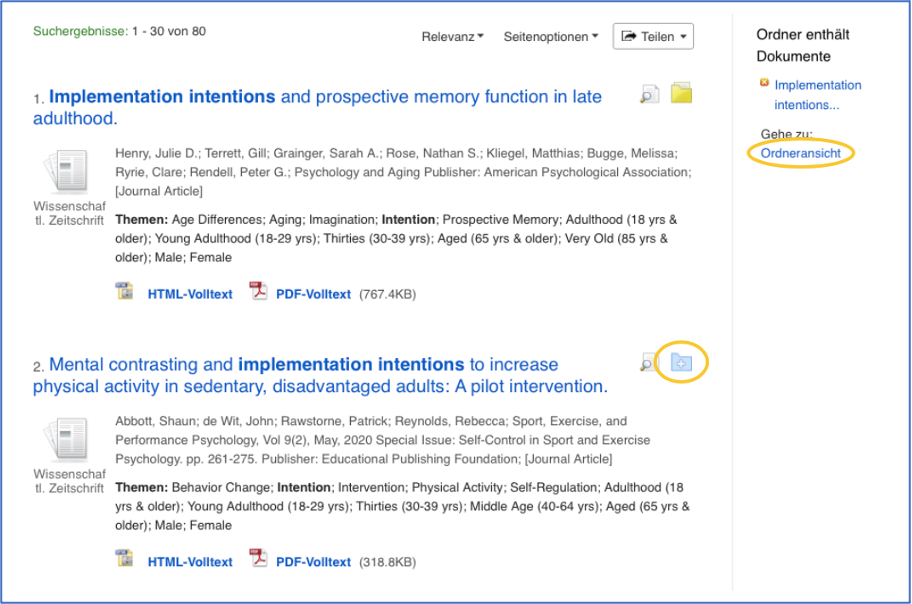

Die Sichtung der Literatur kann man auch in Literaturverwaltungsprogrammen wie Citavi oder Mendeley durchführen. Dazu lädt man sich die Quellenangaben der Trefferliste bzw. der getroffenen Auswahl an Treffern herunter. PsychArticles bietet z.B. die Möglichkeit, relevante Einträge in einem Ordner zu legen und diese dann später gesammelt herunterzuladen (siehe Abbildung).

Ein Klick auf das gelb umrandete Ordnersymbol fügt den Artikel dem Ordner hinzu. Danach kann dieser über „Ordneransicht“ aufgerufen werden.

Wenn man die Sichtung in einem Literaturverwaltungsprogramm durchführt, hat das den Vorteil, dass man die Artikel direkt thematisch in Ordnern einsortieren kann.

Beschaffung der gefundenen Literatur (7)

Nachdem die Literatur gesichtet ist, geht es daran, sich die gefundenen Bücher, Artikel oder Testverfahren zum Lesen zu beschaffen. Das kann entweder vor Ort in der Bibliothek oder über Online-Volltexte geschehen.

Zugriff auf „Volltexte“: Artikel und Bücher

Nicht alle gelisteten Artikel sind auch über die Zugänge der UB als Volltext erhältlich. Manchmal wird man dann auch über eine Suche mit Google Scholar fündig. Falls es auch so nicht möglich ist, an einen bestimmten Artikel zu kommen, besteht immer noch die Möglichkeit, ihn direkt bei den Autor*innen anzufragen. Die Seite researchgate.com bietet beispielsweise diese Möglichkeit an („Request full-text“).

Zugriffe auf Testverfahren & psychologische Skalen

Testverfahren kann man über die Datenbanken PSYNDEXplus bzw. PSYNDEXplus Tests recherchieren. Sie beinhalten Tests, die für den deutschsprachigen Raum entwickelt oder adaptiert wurden.

Eine weitere Möglichkeit zur Recherche bietet die Testzentrale des hogrefe-Verlags, auf der die meisten gängigen Tests für den deutschsprachigen Raum zu finden sind:

Einige Tests sind in der Goethe-Universität auch vor Ort in der Testsammlung der Bibliothek Sozialwissenschaften und Psychologie (BSP) verfügbar. Dies findet ihr am besten über den Online-Katalog der UB heraus.

Weitere Möglichkeiten zur Beschaffung von Literatur

- EZB „Elektronische Zeitschriftenbibliothek“ http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ezb.phtml (Zugang zu wissenschaftlichen Zeitschriften)

- SUBITO http://www.subito-doc.de/index.php (Dokumentenlieferdienst)

Aufbau und Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit

„An article is written in the shape of an hourglass“

Bem, 2003, S.4

Eine wissenschaftliche Arbeit beginnt mit einer allgemeinen Aussage. Im Hauptteil wird es dann spezifischer und stellt die eigentliche Studie dar, mit Fragestellung, Methoden- und Ergebnispräsentation. Den Abschluss bildet der Diskussionsteil, welcher die Ergebnisse wiederum in den weiteren Forschungskontext einbettet und die Möglichkeit von verallgemeinerbaren Aussagen beleuchtet.

Gliederung eines wissenschaftlichen Artikels

Allgemein anerkannte Gliederung eines wissenschaftlichen Artikels:

- Titel

- Zusammenfassung (Abstract)

- Einleitung (Introduction)

- Methode (Methods)

- Ergebnisse (Results)

- Diskussion (Discussion)

- Literaturverzeichnis (References)

Gliederung einer Seminararbeit

Die Gliederung einer Seminararbeit unterscheidet sich etwas von der Gliederung eines wissenschaftlichen Artikels. Ein Methoden- und Ergebnisteil fällt in der Regel weg, da Seminararbeiten normalerweise keine eigenen empirischen Untersuchungen beinhalten. Meistens beinhaltet eine Seminararbeit die folgenden Elemente (Breuer, Güngör, Riesenweber, Klassen & Vinnen, 2019):

- Titelblatt

- Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Hauptteil

- Schluss/Diskussion

- Verwendete Literatur

- evtl. Abbildungs- und Quellenverzeichnis

- Eigenständigkeitserklärung

Informiert euch, welchen Aufbau eure Seminarleitung / der Arbeitsbereich für Hausarbeiten vorsehen.

Word bietet eine Funktion, mit der Inhaltsverzeichnisse recht einfach automatisch erstellt werden können.

Richtlinien zur Manuskriptgestaltung

Spätestens, wenn ihr vor der ersten Hausarbeit steht, stellt sich die Frage, wie die Formatierung aussehen soll. Viele Abteilungen haben dazu eigene Leitfäden (Handreichungen für Hausarbeiten), an denen ihr euch erstmal orientieren kann.

Wenn Detailfragen entstehen oder die Bachelorarbeit vor der Tür steht, lohnt sich aber, sich die Richtlinien zur Manuskriptgestaltung der APA (international) oder der DGPs (deutsch) zur Hand zu nehmen.

Für das Verfassen wissenschaftlicher Texte in der Psychologie gibt es zwei wichtige Manuale: Für deutschsprachige Texte die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs, 2019) und für englischsprachige Texte die Richtlinien der American Psychological Association (APA, 2019). Ggfs. ist es wichtig zu wissen, dass die neuen APA-Richtlinien (APA 7) sich substantiell von der Vorgängerversion (APA 6) unterscheiden.

In der Regel ist es das Beste, vorab mit der Seminarleitung oder Betreuung zu besprechen, an welchen formalen Kriterien ihr euch orientieren sollt. Oft geben Abteilungen auch eigene Hinweise zur Anfertigung von Hausarbeiten und Abschlussarbeiten heraus.

DGPs: Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie

Nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs, 2019) gelten folgende allgemeine Formatierungshinweise:

- Seitenabstand mindestens 2,6 cm

- jede Seite, auch das Deckblatt, trägt einen Kolumnentitel (abgekürzten Titel) in der Kopfzeile, links von der Seitenzahl

- verwendet werden können alle gut lesbaren Schriften, wie z.B. Times, Times New Roman, Arial oder Calibri

- der Zeilenabstand ist zweizeilig

- der Satz ist linksbündig (also kein Blocksatz) und ohne Silbentrennung

- die Einleitung benötigt keine eigene Überschrift

- Überschriften sind nicht durch Zahlen gegliedert

- es stehen fünf Überschriftsebenen zur Verfügung, dabei wird immer zuerst Ebene 1 verwendet, dann Ebene 2 usw.

- doppelte Anführungszeichen für wörtliche Zitate, Testitems oder wörtliche Instruktionen sowie Buchtitel im Fließtext

- keine doppelten Anführungszeichen bei Endpunkten von Ratingskalen, der Einführung von Fachbegriffen, wenn man sich vorsichtig ausdrücken möchte, innerhalb von Zitaten (dann einfache Anführungszeichen)

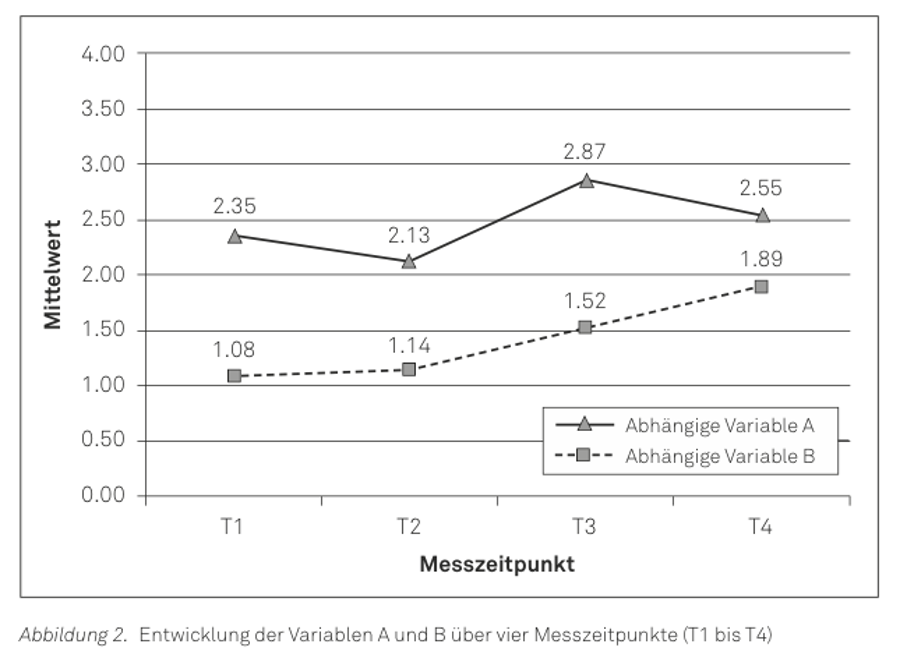

- Der Titel einer Abbildung steht unter der Abbildung und ist gleichzeitig eine kurze Erklärung der Abbildung. In Klammern können weitere Informationen folgen.

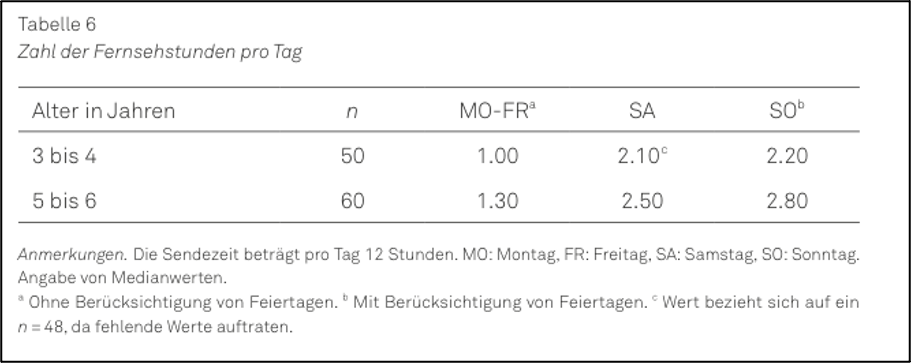

Beispiel: Tabellen haben eine knappe, aber aussagekräftige Überschrift. Die Überschrift und Tabellennummer stehen über der Tabelle. Zur Gliederung von Tabellen werden nur horizontale Linien verwendet, und nur solche, die die Übersichtlichkeit erhöhen (z.B. zur Trennung von Tabellenüberschrift und Beschriftung, Beschriftungen und Rumpf, Rumpf und Anmerkungen).Unterhalb der Tabelle stehen die Anmerkungen zur Tabelle. Anmerkungen zu einzelnen Tabellenteilen werden mit hochgestellten Kleinbuchstaben gekennzeichnet.

Tabellen haben eine knappe, aber aussagekräftige Überschrift. Die Überschrift und Tabellennummer stehen über der Tabelle. Zur Gliederung von Tabellen werden nur horizontale Linien verwendet, und nur solche, die die Übersichtlichkeit erhöhen (z.B. zur Trennung von Tabellenüberschrift und Beschriftung, Beschriftungen und Rumpf, Rumpf und Anmerkungen).Unterhalb der Tabelle stehen die Anmerkungen zur Tabelle. Anmerkungen zu einzelnen Tabellenteilen werden mit hochgestellten Kleinbuchstaben gekennzeichnet.

Beispiel:

Beispiele aus DGPs-Manual (DGPs, 2019)

Zitate im Text

Für die Art und Weise, in der im Text auf Quellen verwiesen wird, ist die Anzahl der Autor*innen des Werks ein ausschlaggebender Punkt.

1. Werk einer Person:

Am Satzende: … (Name, Jahr)

Im Satz: Name (Jahr) …

| …dies konnte experimentell bestätigt werden (Bauer, 2000). |

| In einem Experiment von Bauer (2000) wurde gezeigt, dass… |

2. Werk von zwei Personen:

Am Satzende: … (Name & Name, Jahr)

Im Satz: Name und Name (Jahr) …

| Die Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen konnte in einer Studie von Gollwitzer und Sheeran (2006) nachgewiesen werden. |

| Die Umsetzung von Zielen wird durch konkrete Handlungspläne erleichtert (Gollwitzer & Sheeran, 2006). |

3. Werk von drei bis fünf Personen werden bei Zweitnennung abgekürzt:

Bei Erstnennung: … (Name, Name & Name, Jahr) / Name, Name und Name (Jahr) …

Bei weiteren Nennungen: … (Name et al., Jahr) / Name et al. (Jahr) …

| Achtziger, Gollwitzer und Sheeran (2008) untersuchten die Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen auf die Initiierung und Aufrechterhaltung bei der Realisierung von Zielen. |

| In der Studie von Achtziger et al. (2008) wurde die Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen unter anderem im sportlichen Kontext untersucht. |

4. Werk von mehr als fünf Personen werden immer abgekürzt:

… (Name et al., Jahr) / Name et al. (Jahr) ….

Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis gibt eine Übersicht über alle verwendeten Quellen und enthält auch nur diese (es gibt also keine Hinweise auf weiterführende Literatur, wie z.B. eine Bibliographie). Nach den DGPs-Richtlinien von 2019 werden Quellenangaben mit hängendem Absatz formatiert (kann in Word unter Absatz > Extra: hängend eingestellt werden).

Die Quellen werden grundsätzlich alphabetisch und bei gleicher* Autor*in aufsteigend nach Jahr geordnet. Sind Autor*in und Erscheinungsjahr gleich, wird alphabetisch nach Titel geordnet. In diesem Fall werden außerdem die Jahreszahlen mit a, b, c… markiert, um die beiden Titel bei der Zitierung im Text unterscheiden zu können:

Autor, A. (2009a) Titel. Zeitschrift, Band, Seite–Seite. doi:xx.xxxx/xxxxxx

Autor, A. (2009b) Titel. Zeitschrift, Band, Seite–Seite. doi:xx.xxxx/xxxxxx

Bei elektronischen Ressourcen wird zusätzlich, wenn vorhanden, ein Digital Object Identifier (DOI) angegeben. Über den DOI-Link kann eine Quelle bzw. deren Metadaten dauerhaft abgerufen werden (Brase, 2010).

Grundsätzlich kann man sich an folgenden Formaten orientieren:

1. Periodisch erscheinende Zeitschriften etc.:

Autorin, A.A., Autor, B.B. & Autorin, C.C. (2000). Titel des Artikels. Titel der Zeitschrift, Band, Seite–Seite. doi:xx.xxxx/xxxxxx

| Beispiel: |

| Brandstädter, J., Krampen, G. & Warndorf, P.K. (1985). Entwicklungsbezogene Hand- lungsorientierungen und Emotionen im Erwachsenenalter. Zeitschrift für Entwick- lungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 17, 41–52. |

Bei 7 und mehr Autor*innen wird nach dem 6. Namen mit et al. abgekürzt:

| Keselman, H. J., Huberty, C. J., Lix, L. L., Olejnik, S., Cribbie, R. A., Donohue, B. et al. (1998). Statistical practices of educational researchers: An analysis of their ANOVA, MANOVA, and ANCOVA analyses. Review of Educational Research, 68, 350–386 |

2. Nichtperiodisch erscheinende Werke:

Autorin, A. A. (2000). Titel der Arbeit. Ort: Verlag. doi:xx.xxxx/xxxxxx

| Beispiel: |

| Szagun, G. (1980). Sprachentwicklung beim Kind. München: Urban & Schwarzenberg. |

Herausgeber-Werke:

| Olbrich, E. & Todt, E. (Hrsg.). (1984). Probleme des Jugendalters. Neuere Sichtweisen. Berlin: Springer. |

Wenn die verlegende Institution eine Gesellschaft ist:

| Deutsche Gesellschaft für Psychologie. (2016). Richtlinien zur Manuskriptgestaltung (4. Aufl.). Göttingen: Hogrefe |

3. Teile eines nichtperiodisch erscheinenden Werkes (z. B. Buchkapitel):

Autor, A.A. & Autorin, B.B. (2000). Titel des Kapitels. In A. Herausgeberin, B. Herausgeber & C. Herausgeber (Hrsg.), Titel des Buches (S. xxx–xxx). Ort: Verlag. doi:xx. xxxx/xxxxxx

| Beispiel: |

| Döbert, R. & Nunner-Winkler, G. (1984). Abwehr- und Bewältigungsprozesse in normalen und kritischen Lebenssituationen. In E. Olbrich & E. Todt (Hrsg.), Probleme des Jugendalters. Neuere Sichtweisen (S. 259–295). Berlin: Springer. |

Die Richtlinien zur Manuskriptgestaltung (DGPs, 2019) sind über die UB als Volltext zugänglich.

Richtlinien American Psychological Association (APA, 7. Auflage):

| Überschrifts-Ebenen nach APA 7 | |

| Level 1 Text… | zentriert, fett, Title Case (siehe Infobox) |

| Level 2 Text… | linksbündig, fett, Title Case |

| Level 3 Text… | linksbündig, fett, kursiv, Title Case |

| Level 4. Text… | linksbündig mit Einzug, fett, Title Case, mit einem Punkt endend, mit Fließtext in einer Zeile |

| Level 5.Text… | linksbündig mit Einzug, fett, kursiv, Title Case, mit einem Punkt endend, mit Fließtext in einer Zeile |

- Empfohlen werden gut lesbare Schriften wie Calibri (11 pt), Arial (11 pt), Lucida Sans Unicode (11 pt), Times New Roman (12 pt), Georgia (11 pt) oder Computer Modern (10 pt).

- In Abbildungen sollten serifenlose Schriften gewählt werden.

- Generell: Doppelter Zeilenabstand.

- Innerhalb von Tabellen können auch kleinere Zeilenabstände gewählt werden (1-fach oder 1,5 fach), die Tabellen-Überschrift und Anmerkungen sind jedoch ebenfalls mit doppeltem Zeilenabstand zu formatieren. Dasselbe gilt auch bei Text innerhalb von Abbildungen.

- Seitenränder 2,54 cm (= 1 inch) auf jeder Seite

- linksbündig (kein Blocksatz)

- Seitenzahl oben rechts, beginnend auf der Titelseite mit „1“

- keine Silbentrennung

- erste Zeile jedes Absatzes und jeder Fußnote eingerückt (mit Tab oder Voreinstellung, nicht mit Space)

- nicht eingerückt wird die erste Zeile bei Abstract, Blockzitaten, Titel und Überschriften und Bildunterschriften

- Tabellen und Abbildungen werden nach der Reihenfolge ihrer Erwähnung im Text nummeriert, die Tabellen- oder Abbildungsnummer (Table 1, 2, …; Figure 1, 2, …) steht fett gedruckt über der Tabelle/Abbildung und dem Tabellentitel/Abbildungstitel.

- Der Titel wird kursiv geschrieben und steht im Title Case. Der Zeilenabstand ist doppelt.

Table 1

Descriptives and Correlation Matrix

Wenn nötig, kann unter der Tabelle oder Abbildung eine Anmerkung in folgendem Format stehen:

Note. Text der Anmerkung.

Zitate im Text

1. Werk einer Person:

(Name, Jahr)

Im Satz: Name (Jahr) …

| (Bauer, 2000) |

| Research by Bauer (2000) supports… |

2. Werk von zwei Personen:

(Name & Name, Jahr)

Im Satz: Name und Name (Jahr) …

| (Gollwitzer & Sheeran, 2006) |

| Research by Gollwitzer & Sheeran (2006) supports… |

3. Werke von drei oder mehr Personen:

- werden abgekürzt, schon bei der ersten Nennung (Unterschied zu APA 6):

(Name et al., Jahr)

Im Satz: Name et al. (Jahr) …

| (Achtziger et al., 2008) |

| Research by Achtziger et al. (2008) supports… |

Um Uneindeutigkeit zu vermeiden werden jedoch so viele weitere Autor*innen wie nötig genannt, um mehrere Quellen derselben Erstautor*innen zu unterscheiden:

Gibt es z.B. zwei Quellen aus demselben Jahr, die nach obiger Abkürzungsregel beide mit Köhler et al. (2014) benannt werden würden, werden weitere Autor*innen genannt:

| Köhler, Kaiser, et al. (2014) |

| Köhler, Koch, et al. (2014) |

Literaturverzeichnis

1. Zeitschriftenartikel:

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., & Author, F. F. (Year). Title of article. Title of Journal, Volume(issue), Pages. https://doi.org/xxxx

| Beispiel: |

| Brandstädter, J., Krampen, G. & Warndorf, P.K. (1985). Entwicklungsbezogene Hand- lungsorientierungen und Emotionen im Erwachsenenalter. Zeitschrift für Entwick- lungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 17, 41–52. |

Bei 21 und mehr Autor*innen wird nach dem 19. Namen mit . . . bis zum letzten Namen abgekürzt:

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L., Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R., Author, S. S., … Author, Z. Z. (Year). Title of article. Title of Journal, Volume(issue), Pages. https://doi.org/xxxx

| Beispiel: |

| Pegion, K., Kirtman, B. P., Becker, E., Collins, D. C., LaJoie, E., Burgman, R., Bell, R., DelSole, R., Min, D., Zhu, Y., Li, W., Sinsky, E., Guan, H., Gottschalck, J., Metzger, E. J., Barton, N. P., Achuthavarier, D., Marshak, J., Koster, R., . . . Kim, H. (2019). The subseasonal experiment (SubX): A multimodel subseasonal prediction experiment. Bulletin of the American Meteorological Society, 100(10), 2043-2061. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0270.1 |

2. Bücher:

Author, A. A. (Year). Book title: Subtitle (Edition). Publisher.

| Beispiel: |

| Watson, J. (2012). Human caring science: A theory of nursing (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning. |

Herausgeber-Werke:

Editor, A. A. (Ed.). (Year). Book title: Subtitle. Publisher.

| Beispiel: |

| Friedman, S. L., & Wachs, T. D. (Eds.). (1999). Measuring environment across the life span: Emerging methods and concepts. American Psychological Association. |

3. Buchkapitel:

Chapter Author, A. A. (Year). Title of chapter. In A. A. Editor (Ed.), Book title: Subtitle (Edition, pp. xx-xx). Publisher.

| Beispiel: |

| Sherren, K. (2006). Pillars of society: The historical context for sustainability and higher education in Australia. In W. Filho & D. Carpenter (Eds.), Sustainability in the Australasian university context (pp. 11-32). Peter Lang. |

Beispiele von: https://www.griffith.edu.au/library/study/referencing/apa-7

- Die Richtlinien zur Manuskriptgestaltung nach APA können in der UB ausgeliehen werden. Ein Großteil davon ist auch unter https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/ zusammengestellt.

Softwaregeschtütztes wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben: Citavi

Franziska Kalesse

Softwarebasiertes wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben ist ein (gewissermaßen) recht einfach zu erreichender, aber großer „Meilenstein“ in Richtung „Professionalisierung“ des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens. Dabei ist eine häufig genutzte – und für Studierende kostenlose – Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation verwendet wird. Das Programm hilft euch beim Schreibprozess von wissenschaftlichen Arbeiten, von Hausarbeiten bis hin zu Dissertationen und Habilitationen. Studierende der Goethe Universität haben einen kostenfreien Zugriff auf Citavi. Das Programm ist allerdings nur für Windows-Nutzer*innen zugänglich. Für Mac-User*innen gibt es die Alternative Zotero.

Was wird in diesem Artikel beschrieben?

Der folgende Artikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Werkzeuge von Citavi und deren jeweilige Relevanz für das wissenschaftliche Arbeiten bzw. Schreiben, die im Folgenden kurz erläutert werden:

- Recherchieren

- Analysieren

- Strukturieren

- Schreiben

- Kooperieren

- Organisieren

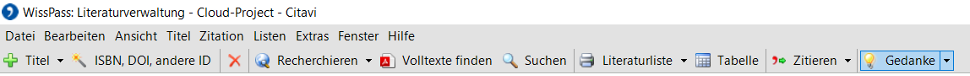

Literaturrecherche mit Citavi

Die Software bietet die Möglichkeit, Datenbanken und Bibliothekskataloge zu durchsuchen und direkt in Citavi selbst zu speichern. Auch während des Suchens nach geeigneter Literatur außerhalb der Software können Artikel durch den sogenannten „Citavi-Picker“ direkt als PDF-Datei in der Software gespeichert werden und ist somit im laufenden Schreibprozess verfügbar.

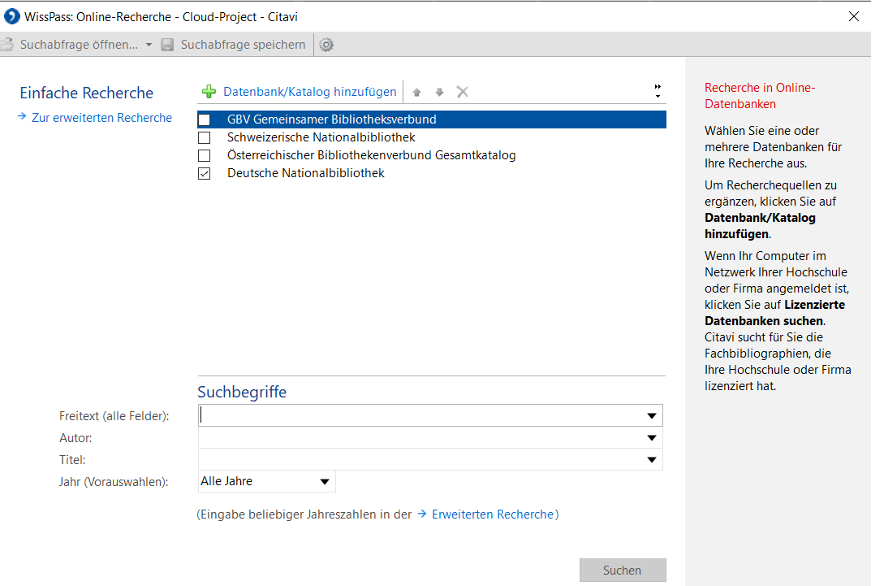

Zur Recherche stellt Citavi unterschiedliche Datenbanken zur Verfügung, die individuell ausgewählt werden können. Sollte eine Datenbank, die ihr nutzen wollt, nicht enthalten sein, könnt ihr diese hinzufügen. Bei der Nutzung der Suchfunktion könnt ihr eure Ergebnisse mit Hilfe der Angabe von Autor*in, Titel und Zeiträumen eingrenzen.

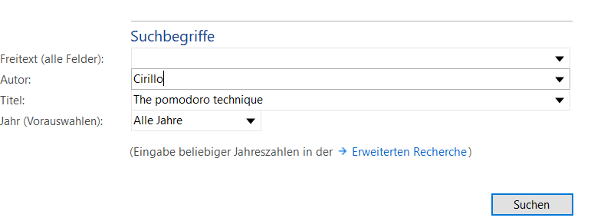

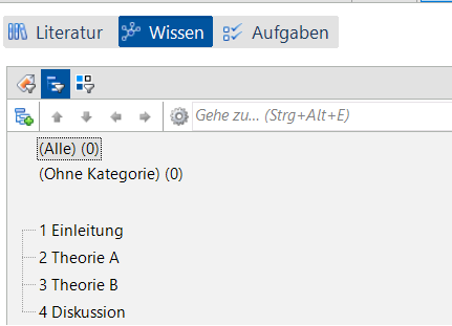

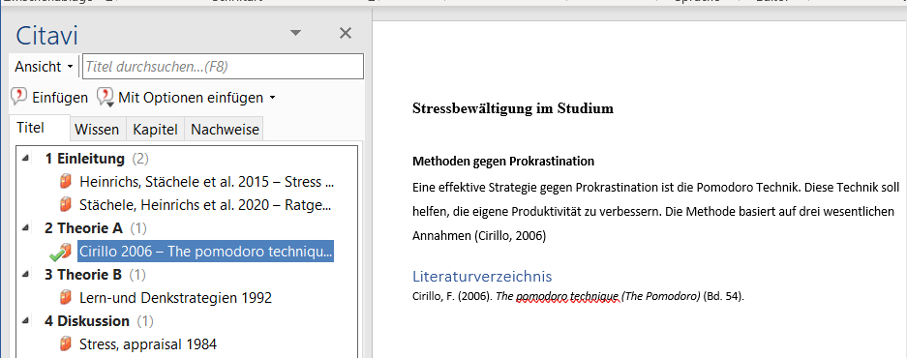

In diesem Beispiel wurde der Text „The pomodoro technique“ von Cirillo gesucht, ohne dass das Publikationsjahr bekannt ist.

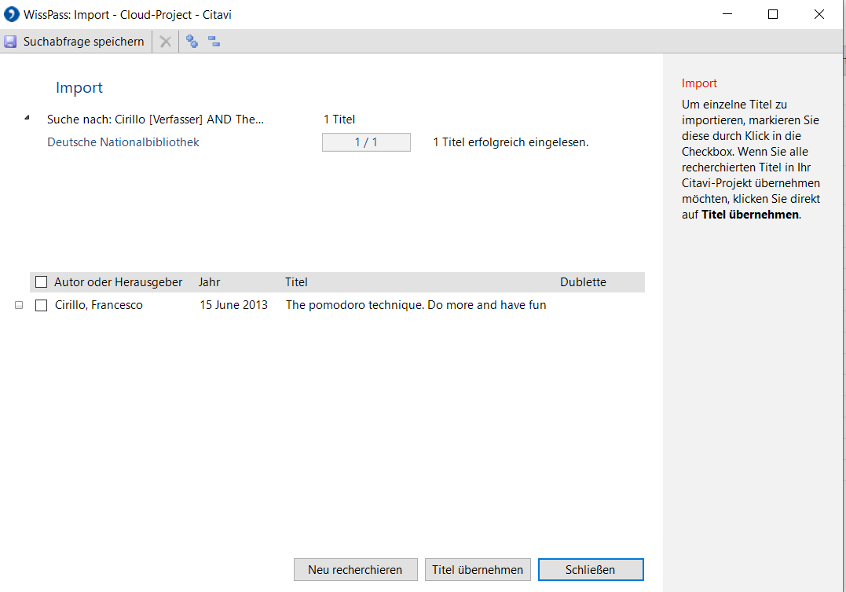

Es werden alle Ergebnisse angezeigt, die mit den Suchkriterien übereinstimmen. Der gewünschte Text kann durch „Titel übernehmen“ ausgewählt werden. Die Informationen über den Text, wie Titel, Autor*in, Jahr, Herausgeber*in oder Verlag werden automatisch übernommen und im eigenen Citaviprojekt gespeichert. Diese Funktion erweist sich spätestens dann als besonders hilfreich, sobald am Ende des Schreibprozesses ein Literaturverzeichnis erstellt werden muss – ihr spart einerseits wertvolle Zeit zum Ende der Schreibphase und könnt Formatierungsfehlern im Literaturverzeichnis vorbeugen, die sich ohne die computergestützte Hilfe sehr schnell „einschleichen“.

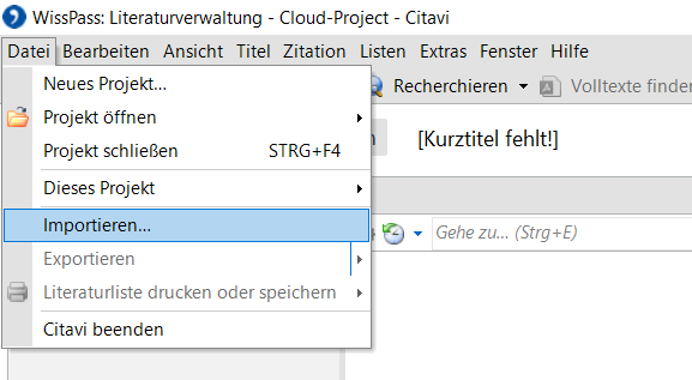

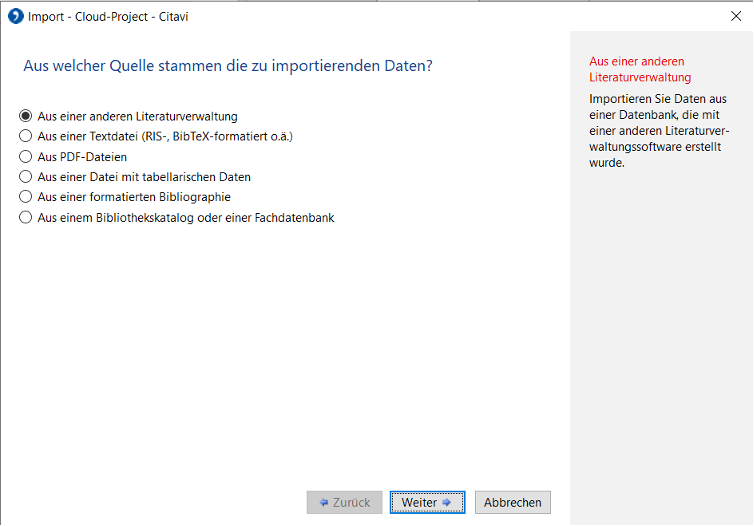

Neben der Recherche durch die Datenbanken, können Paper, Artikel oder Bücher auch über andere Quellen importiert werden.

Dies kann zum Beispiel verwendet werden, wenn ihr schon über eine PDF-Datei des gewünschten Papers, Artikel, etc. verfügt und diesen nun in Citavi einlesen möchtet. Dazu wählt ihr die Quelle aus, aus der die Datei importiert werden soll.

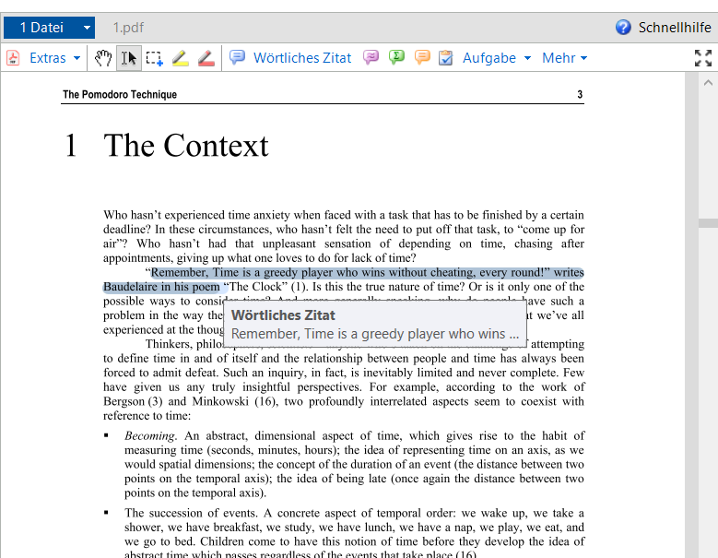

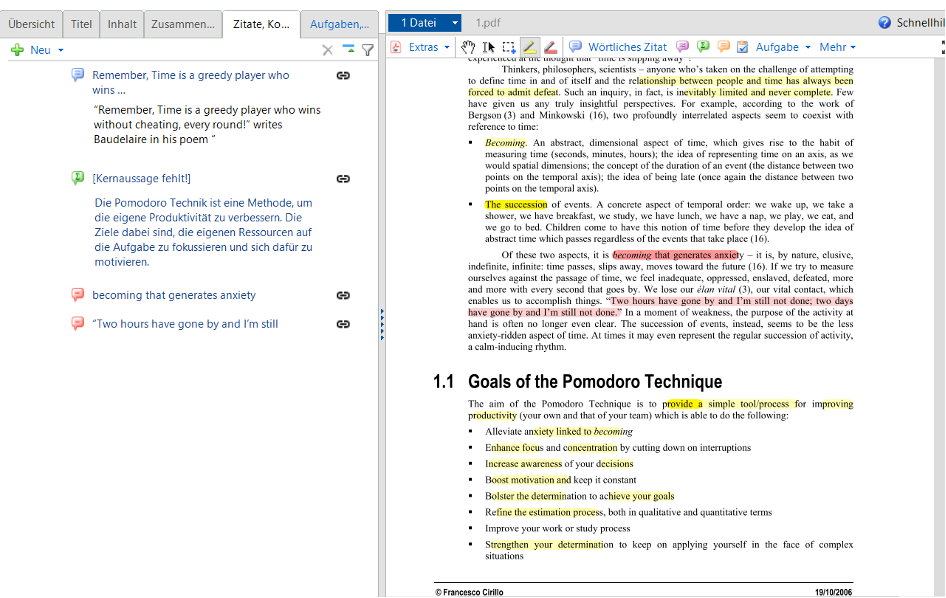

Analysieren von Texten

Wichtige Stellen in euren PDFs können direkt in Citavi markiert und die dadurch ausgewählten Zitate durch einen Klick gespeichert werden. Die Quellenangaben werden durch Citavi direkt gespeichert.

Während des Analysierens der Literatur können kleine Zusammenfassungen für Textabschnitte oder Kommentare verfasst werden. Dies hilft später beim Schreibprozess und verhindert ungewolltes Plagiieren.

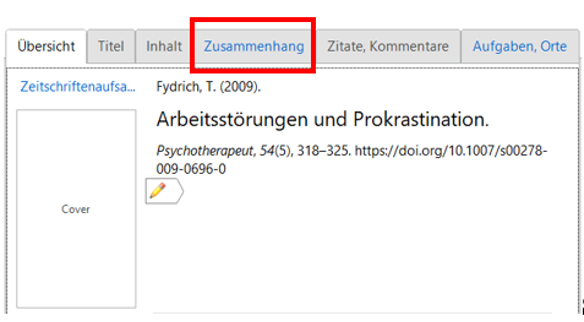

Durch Querverweise können sogar Verbindungen zwischen mehreren Quellen wie bspw. Journal-Artikel kenntlich gemacht werden. Zum Herstellen eines Querverweises wählt ihr zunächst den Artikel aus, den ihr mit einer anderen Quelle verknüpfen wollt. Anschließend könnt ihr unter dem Reiter „Zusammenhang“ wechselseitige Verweise zu anderen Artikeln oder Dokumenten herstellen.

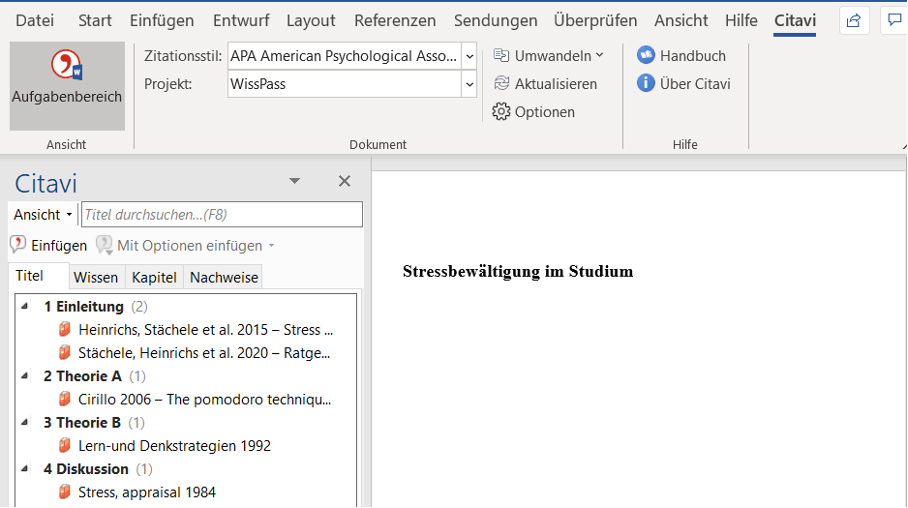

(Vor-)strukturieren von Texten

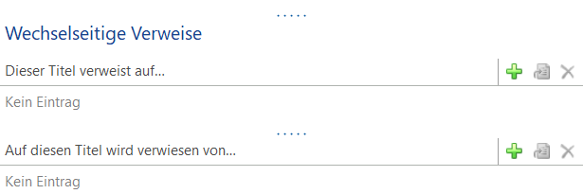

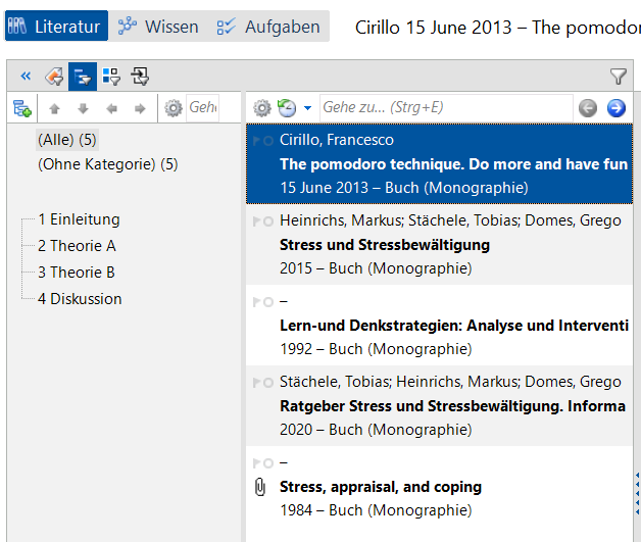

Citavi bietet außerdem die Möglichkeit, eine erste Gliederung durch Stichworte und Themenfelder zu bilden. Durch das Anlegen von Kategorien und Subkategorie kann das Wissen sortiert werden.

Die vorliegende Literatur kann einzelnen oder auch mehreren Kategorien gleichzeitig zugeordnet werden. Damit behaltet ihr im Schreibprozess den Überblick und könnt im Vorhinein überlegen, bei welchem Thema oder welcher Kategorie ihr welche Literatur verwenden möchtet. Das Strukturieren der Literatur nach Kategorien lässt auch erkennen, ob bereits Literatur gesammelt worden ist oder ob ein spezifisches Thema augenscheinlich durch (noch) mehr Literatur unterstützt werden sollte.

Und für den Fall, dass euch zwischendurch geniale Geistesblitze oder Gedanken einfallen, könnt ihr diese jederzeit unter „Gedanke“ sammeln und später weiterverarbeiten.

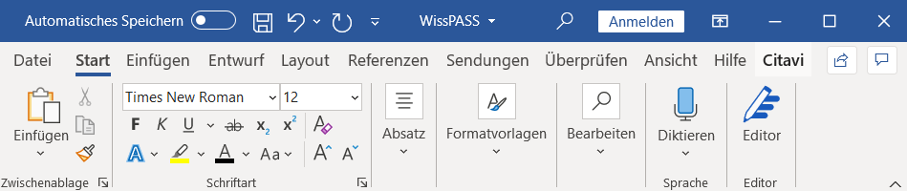

Schreiben: Einpflegen von Zitaten

Citavi kooperiert mit Microsoft Word, sodass ihr während des Schreibprozesses jederzeit auf eure gespeicherten Zitate und Ideen zugreifen könnt.

Durch einen Klick auf den gewünschten Titel wird die Literatur direkt hinter dem gewünschten Satz im angegebenen Zitationsstil zitiert. Das Literaturverzeichnis wird automatisch nach dem gewählten Zitationsstil erstellt – dies ist eine sehr gute Möglichkeit, um Formatierungsfehlern vorzubeugen. In Zusammenspiel mit dem „Citavi-Picker“ ersetzt ein „Klick“ außerdem stundenlanges händisches Zusammentragen des Literaturverzeichnisses.

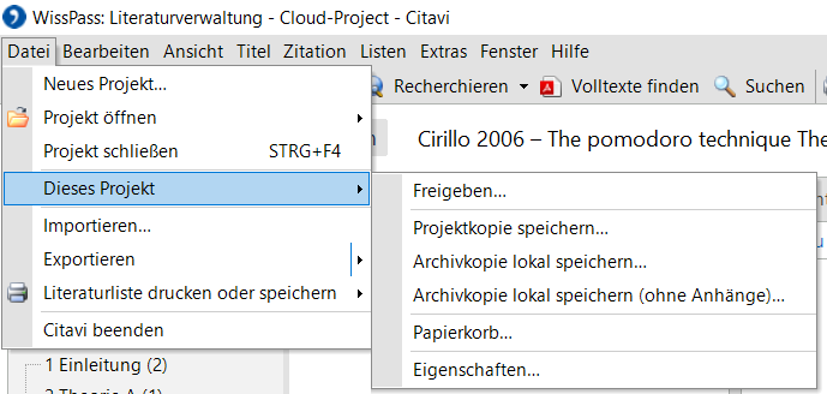

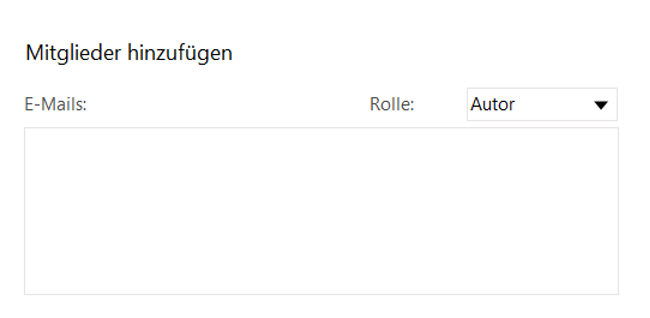

Zusammenarbeiten: Kooperieren bei wissenschaftlichen Schreibprojekten

Das Zusammenarbeiten und das gleichzeitige Schreiben an einem Projekt sind mit Citavi durch das Speichern auf einem lokalen Netzwerk, auf eurem eigenen SQL-Server oder in der Cloud auf Servern, möglich.

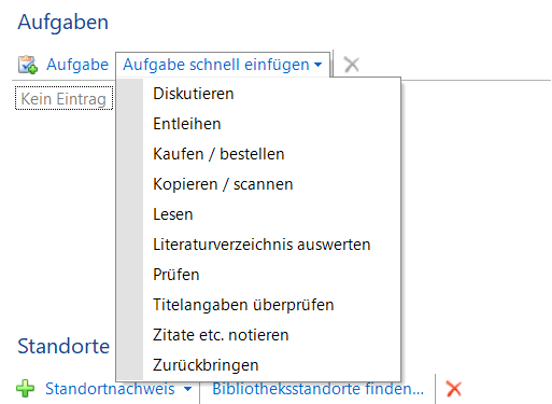

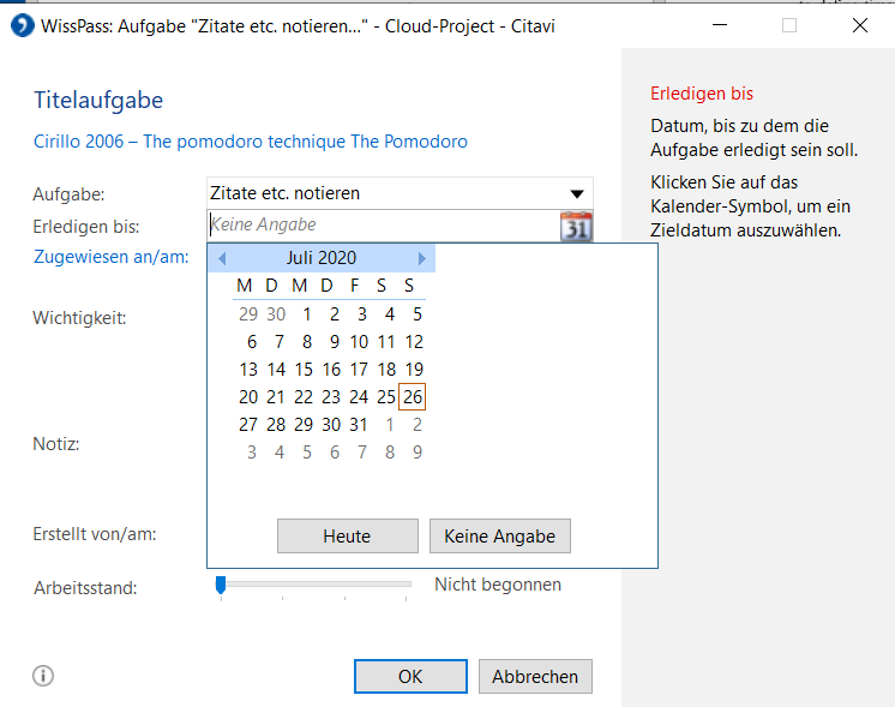

Organisieren von (Kooperations-) Projekten

Termine, Projektaufgaben und Deadlines können mit Hilfe von Citavi organisiert und priorisiert werden. Dadurch habt ihr alle Fortschritte immer im Blick.

Für jeden einzelnen Artikel können individuell Aufgaben und Deadlines festgelegt werden. Das ist bspw. daher so hilfreich, weil verschiedene Artikel oftmals verschiedene „Stärken“ haben und sie verschiedene Rollen in euren Texten einnehmen werden. Während bspw. der Text von Cirillo (2016) zu Zeitmanagement euch als guter „Lieferant“ für Zitate erscheint, könnte euch ein anderer Text vor allem dadurch aufgefallen sein, dass er viele weitere Publikationen enthält, die für eure Arbeit relevant sind. Diese spezifischen Aufgaben lassen sich durch Citavi im Gedächtnis behalten und terminieren.

Zu Beginn mag Citavi mit der Vielzahl an nutzbaren Werkzeugen noch unübersichtlich wirken. Die Einarbeitung geht dann aber schneller als erwartet. Hierfür gibt es auf der Website von Citavi übrigens zahlreiche Video-Tutorials, die jede einzelne Funktion aufgreifen und erklären. Die Nutzung einer Software zur Literaturverwaltung erspart langfristig jedenfalls eine Menge Zeit und Ärger und gehört somit zu den Basics des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens. Es gilt Ähnliches wie beim Erlernen von Lernstrategien: Am Anfang ist die Arbeit mit Citavi mühsam – doch die „investierte“ Zeit zahlt sich schon während der ersten Hausarbeit aus: Garantiert!