Felix Hitzel

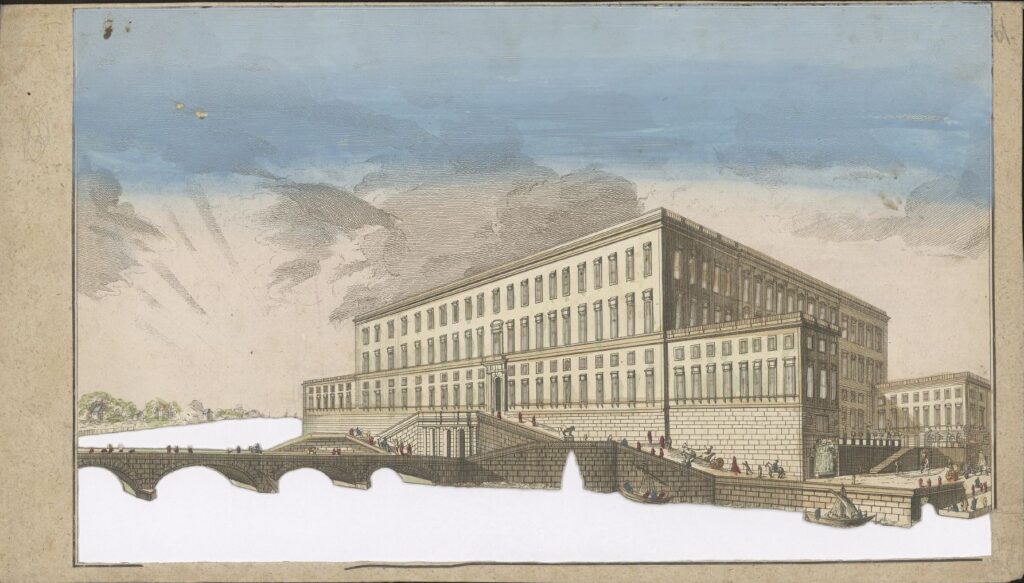

Es ist ein bemerkenswertes Stück: Das undatierte, in der Frankfurter Universitätsbibliothek erhaltene Guckkastenbild eines größeren Bauwerks, gelegen an einem Fluss mit einer frontal vor dem Komplex über diesen gespannten Brücke (Abb. 1).

Dabei muss auch der noch so professionelle Kunstbetrachter zugeben: Das Gebäude bzw. die Szenerie scheint zunächst eher langweilig, eine Abbildung ohne Schauwert. Doch dann wird man Folgendem gewahr: Das Wasser fehlt. Der Bereich des Papiers, auf dem dieses dargestellt wurde, ist herausgeschnitten.[1]

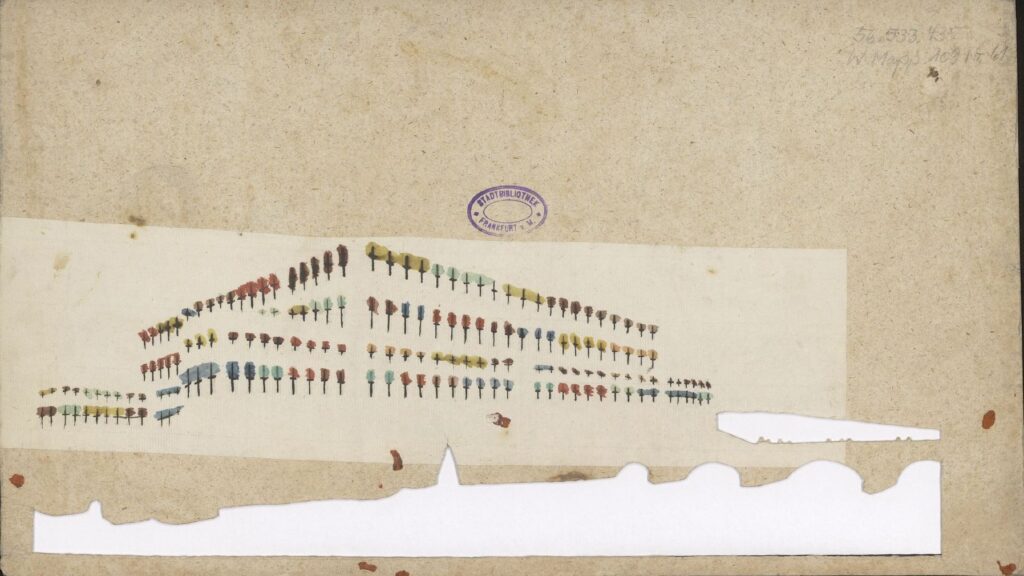

Betrachtet man die Guckkastengrafik aus der Nähe, geht man heran, nimmt sie in die Hand und wendet das Blatt hin und her, so fällt auf, dass das Papier, auf dem sich die Druckgrafik befindet, nicht einfach nur ein Stück Papier ist, das auf eine Pappe geklebt wurde. Das Papier wurde an den Stellen der einzelnen fein gedruckten und handkolorierten Fenster des Gebäudes mit einem scharfen Messer ausgeschnitten. Die Tiefe ist keine Illusion, sondern tatsächlich vorhanden. Unter dem Druckpapier befindet sich nun nicht direkt Pappe, sondern eine weitere Schicht Papier, welche, fein abgestimmt auf die Position der Fenster auf der Vorderseite, diese zur oberen Hälfte der Fenster mit einem farblichen Hintergrund ausstattet, während die untere Hälfte nur den hellen Grundton des Papiers nach vorne weitergibt (Siehe Abb. 2).

Wird das Bild von vorne angeleuchtet, leuchten die Fenster nicht, kommt das Licht jedoch von hinten, leuchten die Fenster auf. Sichtbar wird so der Wechsel von Nacht zu Tag, von Tag zu Nacht. Das, was im unteren Bereich des Bildes fehlt, muss somit als Teil der optischen Erfahrung gedacht gewesen sein, und, konnte je nachdem ob das Licht an oder ausgeschaltet wird, verschieden reagieren und das Bild komplettieren.[2] Diese Dynamik ist nicht hoch genug zu bewerten – lässt sich doch imaginieren, dass der Guckkastenvorführer Savoyarde womöglich eine zweite Pappe tauschen, oder aber in seinem Kasten eine lange Pappe mit zwei Arten von papierenem Wasser hinter das eigentliche Bild schieben konnte, je nachdem ob Tag oder Nacht dargestellt werden sollte.

Doch warum? In der Dauerausstellung des Deutschen Filmmuseums wird direkt zu Beginn ein kleiner Apparat vorgeführt, in welchem man ein Guckkastenbild betrachten und auch selbst beleuchten kann. An dem Apparat ist ein Hebel angebracht, durch den man selbst in schneller Folge das Bild von vorne oder von hinten erstrahlen lassen kann. Dies erzeugt zwei Versionen des gleichen Bildes. So erscheinen, wie auch in der hier zuerst geschilderten Abbildung, Licht-Bilder also Inhalte, die sonst nicht da wären. Der Tag wird zur Nacht und die Nacht zum Tag. Unser Auge sieht mehr Bilder pro Sekunde als zwei Bilder in der Zeit, die es braucht, das Licht an- und auszuschalten. Es baut Bilder dazwischen ein, die es gar nicht gibt. Bewegung entsteht. Während im Kino das Auge auf den Screen schaut, auf den etwas projiziert wird, guckt bei dem Guckkasten das Auge durch die Linse auf etwas, das selbst zwischen zwei Zuständen wechselt. Der Wandel des Bildes entspricht dem des Inhalts. Die Stationen dazwischen, werden von unserem Wahrnehmungs-Apparat imaginiert. „Filmische Eigenschaften“ entstehen als Teil eines „optischen Medi[ums].“[3] Der Guckkasten ist ein Lichtspielhaus.

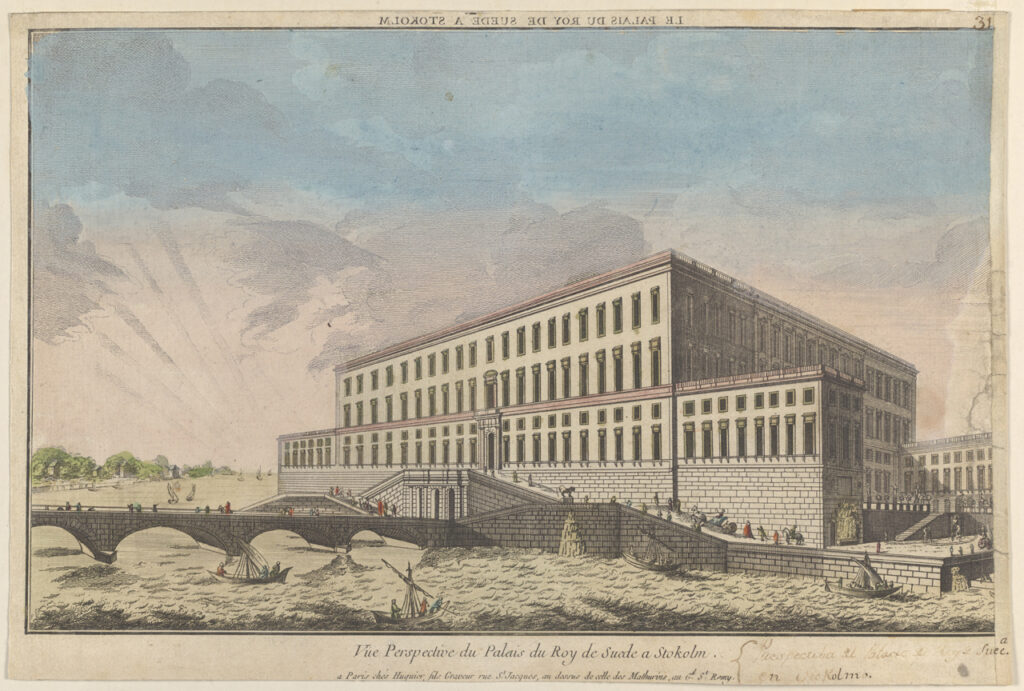

[1] Dies beweist eine vollständige Version des Kupferstichs, die sich heute im National Maritime Museum in Greenwich befindet, auf welcher das Gewässer detailliert dargestellt ist. Durch die komplette Version wird zudem klar, dass es sich um den Königspalast in Stockholm von Huquier handelt. (Siehe Abb. 3) Huquier: Le palais du roy de Suede a Stokolm (printed in reverse). [18. Jahrhundert]. https://www.rmg.co.uk/collections/search/Huquier (Stand: 24.07.2025).

[2] Vgl. Jörg Trempler: „Bild/Bildlichkeit/Bildwissenschaft“, in: Achim Trebeß (Hrsg.): Metzler Lexikon Ästhetik. Kunst, Medien, Design und Alltag, Stuttgart 2006, S. 63–66, hier S. 63.

[3] Joachim Paech: „Film/Filmisch“, in: Achim Trebeß (Hrsg.): Metzler Lexikon Ästhetik. Kunst, Medien, Design und Alltag, Stuttgart 2006, S. 110–112, hier S. 111.