E. A. Seemann

Der 1858 von Ernst Elert Arthur Heinrich Seemann in Essen gegründete und somit Deutschlands ältester Kunstverlag E.A. Seemann ist bekannt für Nachschlagewerke und hochwertige Kunstbände. 1861 übersiedelte der Verlag nach Leipzig. Wichtige Bestandteile im heutigen Programm, die durch Zusammenarbeit mit bedeutenden deutschen Museen und Stiftungen entstehen, sind Ausstellungskataloge, Werkverzeichnisse und Museumsführer. Vor allem das umfangreiche Künstlerlexikon „Thieme-Becker-Vollmer“ (ab 1911) sowie das in der DDR erschienene siebenbändige „Lexikon der Kunst“ sind wichtige Publikationen des Verlags. Seit 1911 produzierte der E. A. Seemann Verlag unter dem Namen „Seemanns Lichtbildanstalt“ Seestern-Lichtbilder, also Diapositivreihen für Lehr- und Unterrichtszwecke.

Text: Jasmin Schindler

Literatur: Alfred Langer: Kunstliteratur und Reproduktion. 125 Jahre Seemann-Verlag im Dienste der Erforschung und Verbreitung der Kunst. Leipzig 1983

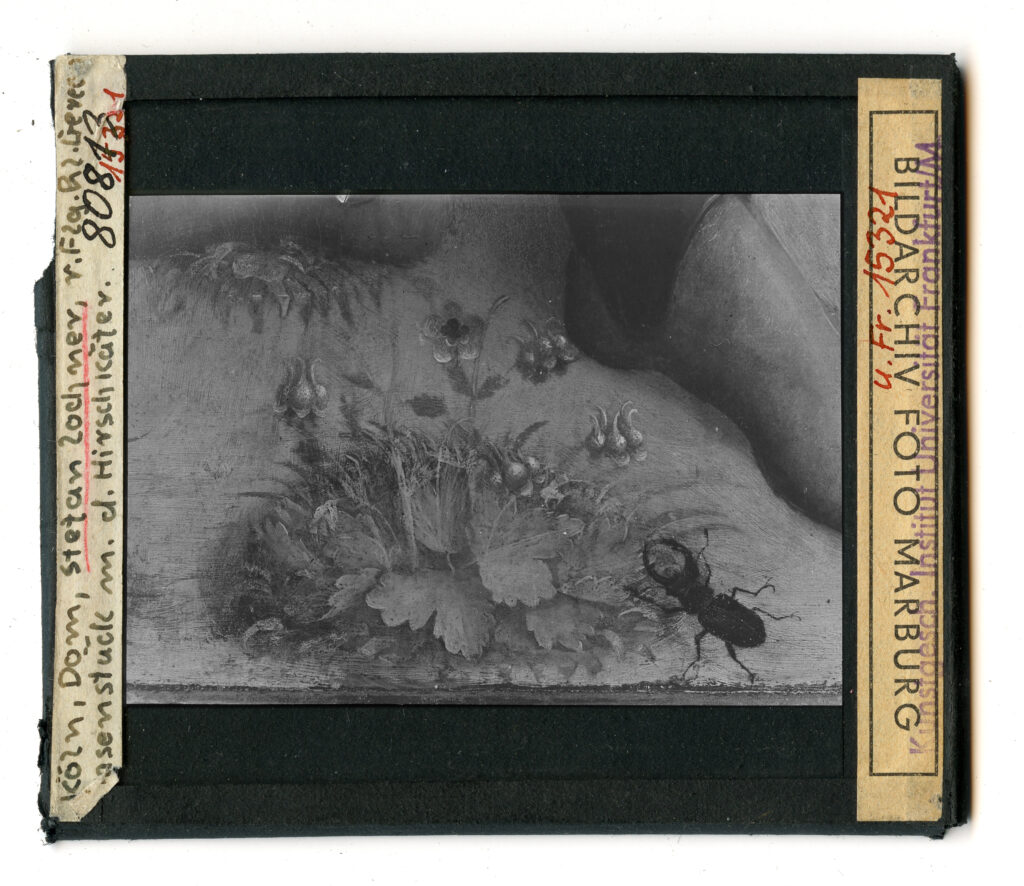

Foto Marburg

Foto Marburg wurde 1913 von dem Kunsthistoriker Richard Hamann gegründet und ist Teil der Phillipps-Universität Marburg.[1] Unter dem Namen „Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte“ stellt die Einrichtung mit etwa 2,6 Millionen Aufnahmen eines der größten Bildarchive zur europäischen Kunst und Architektur dar. Seit seiner Gründung fertigt das Archiv kunstgeschichtliche Dokumentationsfotografien an. Sie werden dort gesammelt, gepflegt und der Wissenschaft sowie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.[2] Bereits 1920 galt Foto Marburg als einer der wichtigsten Produzenten und Lieferanten fotografischen Materials für das Fach Kunstgeschichte.[3] Seit der Gründung werden die Bestände kontinuierlich durch die Übernahme von Archiven und Sammlungen erweitert, wodurch immer wieder neue Fotografien mit in diese aufgenommen werden. Beispielsweise konnte 1978 das namenhafte Franz-Stoedtner Archiv übernommen werden.[4] Die online zugängliche Verbunddatenbank Bildindex der Kunst und Architektur (www.bildindex.de) führt 1,9 Millionen Bilder von Kunst- und Bauwerken innerhalb Deutschlands und Europas auf.[5] 1,4 Millionen Fotografien wurden zwischen 1977 und 2008 von Foto Marburg als Marburger Index — Inventar der Kunst in Deutschland auf →Microfiche veröffentlicht. Digitale Reproduktionen dieser Microfiche-Aufnahmen bilden heute die Grundlage der Bilddatenbank Bildindex.[6]

Text: Lilly Lüders

Anmerkungen

[1] Laupichler, Fritz: Fotografien, Microfiches, MIDAS und DISKUS: Das „Bildarchiv Foto Marburg“ als „Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte“, in: Kai-Uwe Hemken (Hg.): Im Bann der Medien (als CD-Rom erschienen), Weimar 1997, S. 1164–1202.

[2] Website Bildarchiv Foto Marburg, URL: https://www.uni-marburg.de/de/fotomarburg (27.06.2024).

[3] Dilly, Heinrich: Weder Grimm, noch Schmarsow, geschweige denn Wölfflin… Zur jüngsten Diskussion über Diaprojektion um 1900, in: Costanza Caraffa (Hg.): Fotografie als Instrument und Medium der Kunstgeschichte, Berlin 2009, S. 91–116, hier S. 110.

[4] Laupichler, Fritz: Das Bildarchiv Foto Marburg. Von der „Photographischen Gesellschaft“ zum Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte. Ein historisch-chronologischer Abriss 1913-2013, Marburg 2015, S. 121–122.

[5] Düwert, Viola: Bildarchiv Marburg und Zentralinstitut für Kunstgeschichte erhalten EUROPA NOSTRA-Preis, Marburg 2007, URL: https://idw-online.de/de/news207566 (25.06.2024).

[6] Laupichler 2015, S. 89–101.