Was mit Geschichte…

„Wiederholt haben studentische Arbeitsgruppen und Hochschullehrer sich vorgenommen, die Geschichte des Kunstgeschichtlichen Instituts der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu erforschen und darzulegen.“ [KGI 2002, S. 35]

Mit diesen Worten leitet Heinrich Dilly seine 2002 erschienene Materialsammlung zur Geschichte des Kunsthistorischen Instituts Frankfurt/M ein, die er gemeinsam mit Studierenden und mit Unterstützung von Institutsangehörigen zusammengetragen hat (→KGI 2002).

Seither haben sich weitere Arbeitsgruppen und Initiativen zusammengefunden, die Geschichte des KGI fortzuschreiben. Zu nennen sind die Seminare „Vom Auditoriengebäude zum Campus Bockenheim“ (Helen Barr, Bettina Güdelhöfer, Bettina Marten, Bettina Rudhof, Wintersemester 2013/14 und Sommersemester 2014), „(Kunst)geschichte(n) schreiben: Als Ferdinand Kramer Harald Keller Moby Dick empfahl“ (Hellen Barr, Doris Reichert, Thorsten Wübbena, Sommersemester 2018) sowie die virtuelle Ausstellung „Vom Sammeln und Wegwerfen. Auf Spurensuche nach Lehrmitteln in der Kunstgeschichte“ (→Virtuelle Ausstellung, Hilja Droste, Paula Günther und Doris Reichert, 2021). An einer erschöpfenden Darstellung der Geschichte des Frankfurter Instituts mangelt es jedoch bis heute.

Die hier entstehende Webseite ist dem Versuch gewidmet, die bislang vorliegenden Erkenntnisse zusammenzutragen und um Nachträge zu erweitern. Wo es sinnvoll erschien, wurden die Beiträge leicht angepasst bzw. aktualisiert. Dies geschieht in Begleitung eine Reihe von Lehrveranstaltungen (Thomas Helbig, Sommersemester 2024 bis Sommersemester 2025, Kristin Böse, Wintersemester 2024/25) und in Vorbereitung einer für März 2025 geplanten →Tagung sowie einer →Ausstellung, die im Sommer 2025 im Schopenhauerstudio der Universitätsbibliothek eröffnen soll.

Ausgangspunkt der Recherchen sind Gegenstände der ehemaligen Lehrmittelsammlung sowie einzelne →Konvolute, die sich in der →Mediathek (ehemals Bildstelle) erhalten haben. Diese lassen sich einerseits auf eine übergreifende Fach- und Mediengeschichte befragen und bieten andererseits Anhaltspunkte, um die Geschichte des Kunsthistorischen Instituts weiter zu erschließen. Im Mittelpunkt stehen die Objekte. Oftmals verrät die Auseinandersetzung mit Ihnen, wie sich das Zusammenspiel von Medien und Akteuren in der Lehre jeweils gestaltete. Den Objekten zur Seite, werden daher auch biografische Informationen derjenigen →Personen gestellt (Lehrende wie Studierende), deren persönliche Geschichte sich mit der Geschichte des Instituts verknüpft. Beide Vektoren verbindend, gewährt eine stichpunktartige →Chronik einen raschen Überblick über die historischen Stationen des Instituts, der außerdem um eine Darstellung der →Orte ergänzt wird, die in der Geschichte des Instituts von Bedeutung sind. Ein Ziel war es außerdem, aus den historischen Vorlesungsverzeichnissen eine Übersicht sämtlicher →Lehrveranstaltungen zusammenzutragen, die seit (und sogar noch vor) der Gründung des Instituts abgehalten wurden. Die Verzeichnisse geben teilweise sogar Aufschluss über die am Institut beschäftigten Assistentent:innen oder wissenschaftliche Hilfskräfte, eine Spur, die in den manifesten Institutschroniken allzu leicht übersehen wird.

Die Erschließung der Objekte erfolgt auf unterschiedlichen Wegen. Jene, die sich der einstigen Lehrmittelsammlung zuordnen lassen, werden auf eigens dafür eingerichteten Webseite behandelt:

Webseite zum Seminar und zur Übung (Bild-)Medien der Kunstgeschichte. Eine Spurensuche durch die Sammlungen von Bildstelle und Mediathek (Thomas Helbig, Sommersemester 2024 und Wintersemester 2024/25)

Auf der vorliegenden Seite werden dagegen →Objekte dargestellt, über die sich primär Anhaltspunkte und Erkenntnisse zur Institutsgeschichte sowie zu Forschung und Lehre der jeweils beteiligten Akteure zusammentragen lassen. Dies können Aufzeichnungen und Notizen, Briefe oder Ansichtskarten sein sowie Materialien, die zur Herstellung wissenschaftlicher Publikationen zusammengetragen wurden.

Die Beschäftigung mit der Sammlung des KGI trägt außerdem Informationen zusammen, mit denen eine erste Groberschließung der Objekte und Konvolute sowie deren Verzeichnung auf der Plattform der →Frankfurter Universitätssammlungen ermöglicht wird.

Veranstaltungen

Tagung: „Aber die Grenzen sind flüssig…“

27. – 28. März 2025

Die Geschichte des 1915 kurz nach der Frankfurter Universität gegründeten Kunstgeschichtlichen Instituts ist trotz seiner Größe und Bedeutung vergleichsweise wenig erschlossen. Dabei bestehen grundlegende Gemeinsamkeiten zu besser erforschten, zeitgleich gegründeten Instituten wie dem Hamburger Kunstgeschichtlichen Seminar. Beide Institute verbindet nicht nur jüdische Exilgeschichte, sondern auch eine enge Verknüpfung mit einer Kunstsammlung, in Frankfurt ist es das Städelsche Kunstinstitut. Die Tagung will diese frühe Phase des Kunstgeschichtlichen Instituts in erweiterter Form und vergleichender Perspektive beleuchten: Im Mittelpunkt stehen das konzeptionelle, pragmatische und personelle Zusammenspiel von Museum und kunstgeschichtlicher Ausbildung. Gleichzeitig sollen einzelne intellektuelle Biographien in den Fokus gerückt werden. Anlass für die Tagung ist die Emeritierung von Hans Aurenhammer, Regine Prange und Jochen Sander, die mit ihren jeweils eigenen Forschungsprofilen wie mit einem gemeinsamen Interesse an der Geschichte des Fachs das Institut in Frankfurt in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt haben.

Tagungsort: Kunstgeschichtliches Institut der Goethe Universität, Frankfurt am Main, SKW Gebäude, Hörsaal B (Erdgeschoss), Rostocker Straße 2, 60323 Frankfurt

Ausstellung: 27. Juni bis 31. August 2025

Unboxing (Art-)History.

Ein Fach und seine (Bild-)Medien.

Ausstellung zum 110jährigen Jubiläum des Kunstgeschichtlichen Instituts Frankfurt

„In einer Epoche, in der, zum besseren Verständnis der eigenen Fachwissenschaft, von unterschiedlichsten Disziplinen Wissenschaftsgeschichte betrieben wird, sollte auch die Geschichte der fachlichen Institutionen berücksichtigt werden.“ Klaus Herding

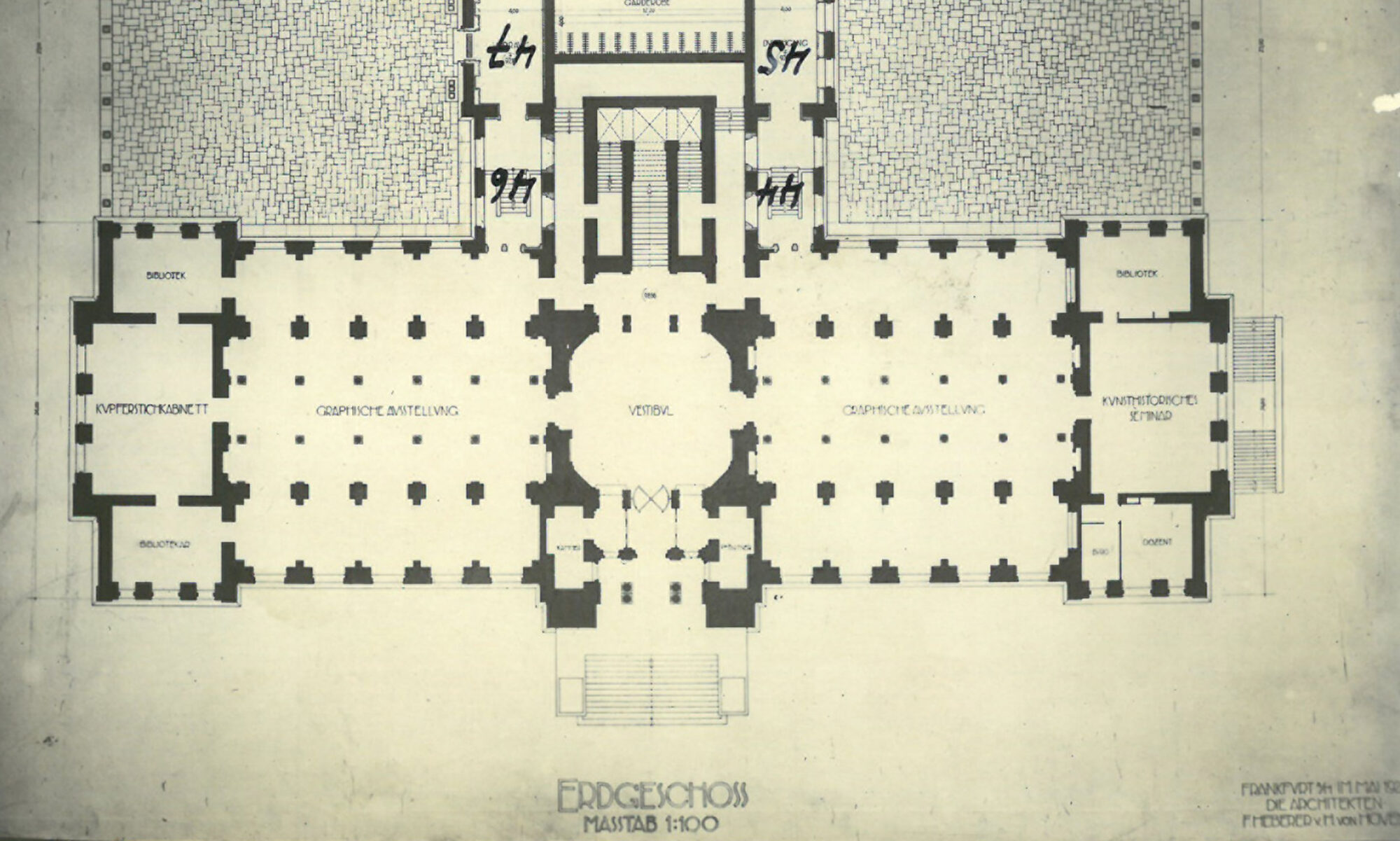

Am 5. April 1916 wurde das Kunstgeschichtliche Seminar der Goethe-Universität, das bereits im April 1915 seinen Lehrbetrieb aufgenommen hatte, mit einem feierlichen Akt in den neuen Räumen des Städelschen Kunstinstituts eröffnet. Die Zeit zwischen den Kriegen war von Euphorie und Tatendrang, aber auch von finanziellen Entbehrungen gekennzeichnet. Entlassungen, die durch das NS-Regime vorgenommen wurden, hätten beinahe zur Schließung des Instituts geführt. Eine Herausforderung bedeuteten die durch Kriegsschäden entstandenen Verluste innerhalb der Lehrmittelsammlung. Die unmittelbare Nachkriegszeit war daher stark von den Bemühungen um den (Neu-)Aufbau des kunstwissenschaftlichen Apparats geprägt.

Einige Artefakte haben die Zeiten überdauert. Bücher, Mappenwerke, Glasdias und Fotografien, aber auch handschriftliche Aufzeichnungen und technische Apparate geben heute Aufschluss über die Anfänge der Kunstgeschichte in Frankfurt. Die Ausstellung zeigt eine exemplarische Auswahl von Objekten, an denen sich der Geschichte des Instituts nachspüren lässt, wobei auch grundsätzliche Aspekte der wissenschaftlichen Arbeit, ihrer historischen Entwicklung und aktuellen Perspektiven dargestellt werden. Verändert haben sich die Werkzeuge und mit ihnen auch die Methoden und Vorgehensweisen. Ihre Genese wird ebenfalls nachgezeichnet.

Programm & Infos: https://www.ub.uni-frankfurt.de/ausstellung/unboxing.html

Vernissage: Donnerstag, 26. Juni 2025, 19 Uhr im Foyer (EG) der Zentralbibliothek in Bockenheim

Dauer: Die Ausstellung ist vom 27. Juni bis 31. August 2025 im Schopenhauer-Studio der Zentralbibliothek der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main zu sehen.

Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag, 10:30-20:00 Uhr / Samstag-Sonntag, 10:30-18:00 Uhr / montags geschlossen

Schopenhauer-Studio

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

Zentralbibliothek

Freimannplatz 1

60325 Frankfurt am Main

https://www.ub.uni-frankfurt.de/ausstellung

https://www.ub.uni-frankfurt.de

Veranstalter: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg / Kunstgeschichtliches Institut der Goethe-Universität

Abb. Header: Die Abbildung zeigt A. E. Brinkmanns privates Arbeitszimmer in Frankfurt, entn. aus: Evonne Levy, Albert Erich Brinckmann: The European Barocque of a Political Opportunist, in: dies., Baroque and the Language of Formalism (1845–1945). Burckhardt, Wölfflin, Gurlitt, Brinckmann, Sedlmayr, Basel 2015, S. 244–301, hier S. 286, Abb. 40.

Konzeption/ Umsetzung: Thomas Helbig

Kunstgeschichtliches Institut

Goethe-Universität Frankfurt am Main

Rostocker Straße 2

60323 Frankfurt am Main