Stationen

→1. April 1906 – 25. Oktober 1914 – 6. November 1914 – →16. Dezember 1914 – 1. April 1915 – 14. Mai 1915 – →5. Februar 1916 – 6. Februar 1916 – 1. Oktober 1931 – 9. April 1933 – 18. März 1944 – 4. April 1944 – 7. Juli 1945

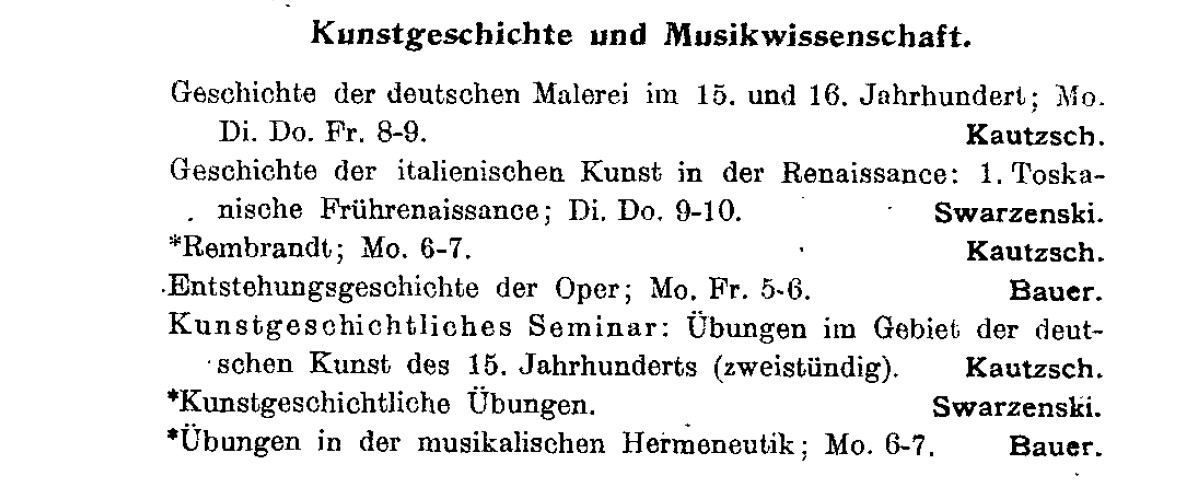

Am Anfang jener bürgerlichen Stiftungen, die 1914 zur Gründung der Frankfurter Universität führten, steht das Städelsche Kunstinstitut von 1817, an dessen Gemäldegalerie bereits eine lange Reihe namhafter Kunsthistoriker (beispielsweise Passavant) tätig gewesen war. So entstand das Kunstgeschichtliche Institut – wie die meisten Lehr- und Forschungsstätten der neuen Hochschule – im Anschluß an private Einrichtungen. Es hatte seinen ersten Sitz im Städel und konnte mit dessen Bibliothek arbeiten, was durch gegenseitige Verträge abgesichert wurde. Der im Sommersemester 1915 mit elf Seminarteilnehmern aufgenommene Lehrbetrieb sollte als Ergänzung zu der im Hause seit jeher gepflegten Forschung zur Malerei und Graphik dienen und hatte als Schwerpunkt die Lehre in Geschichte der Architektur und Bauplastik. Als engeres regionales Arbeitsfeld ergab sich die Erschließung der noch wenig bekannten Kunst am Mittelrhein auf den Spuren von Goethes berühmter Schrift „Kunst und Altertum in den Rhein- und Mayn-Gegenden“ (1816), mit der er die berühmte Zeitschrift der Weimarischen Kunstfreunde begründete. Seit 1908 hatte bereits →Georg Swarzenski als Städeldirektor kunsthistorische Vorlesungen auch außerhalb seines Hauses angeboten und Wilhelm Pinder – damals noch in Darmstadt tätig – um Unterstützung gebeten. Die „Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften“ bildete als Vorläufer der Universität den provisorischen Rahmen. Die erste Maßnahme der Stiftungsgremien war daher auch die Ernennung Swarzenskis zum Honorarprofessor für Kunstgeschichte. [Eimer 1981/2002]

Von Breslau kommend, wechselte →Rudolf Kautzsch am 1. April 1915 als ordentlicher Professor der Kunstgeschichte nach Frankfurt am Main und erhielt dort den Titel Geheimer Regierungsrat.

Bald nach [dessen] Amtsantritt konnte der schon seit längerem diskutierte Vertrag zwischen der Universität und der Administration des Städelschen Kunstinstituts unterzeichnet werden. Am 14. Mai 1915 vereinbarten die beiden Institutionen, daß das Kunstinstitut „Räume für das »Seminar für neuere Kunstgeschichte« , d.h. ein Lesezimmer für die Studenten von ca. 80 qm und zwei Dozentenzimmer“, zur Verfügung stellt und daß es sich „zur sachgemäßen Einrichtung der betr. Räume“ verpflichtet, ,,ihre Instandhaltung, Heizung, Beleuchtung“ und ,,Bedienung“, d.h. Pflege, übernimmt. [Dilly 2002, S. 45f.] [weiterlesen]

1915

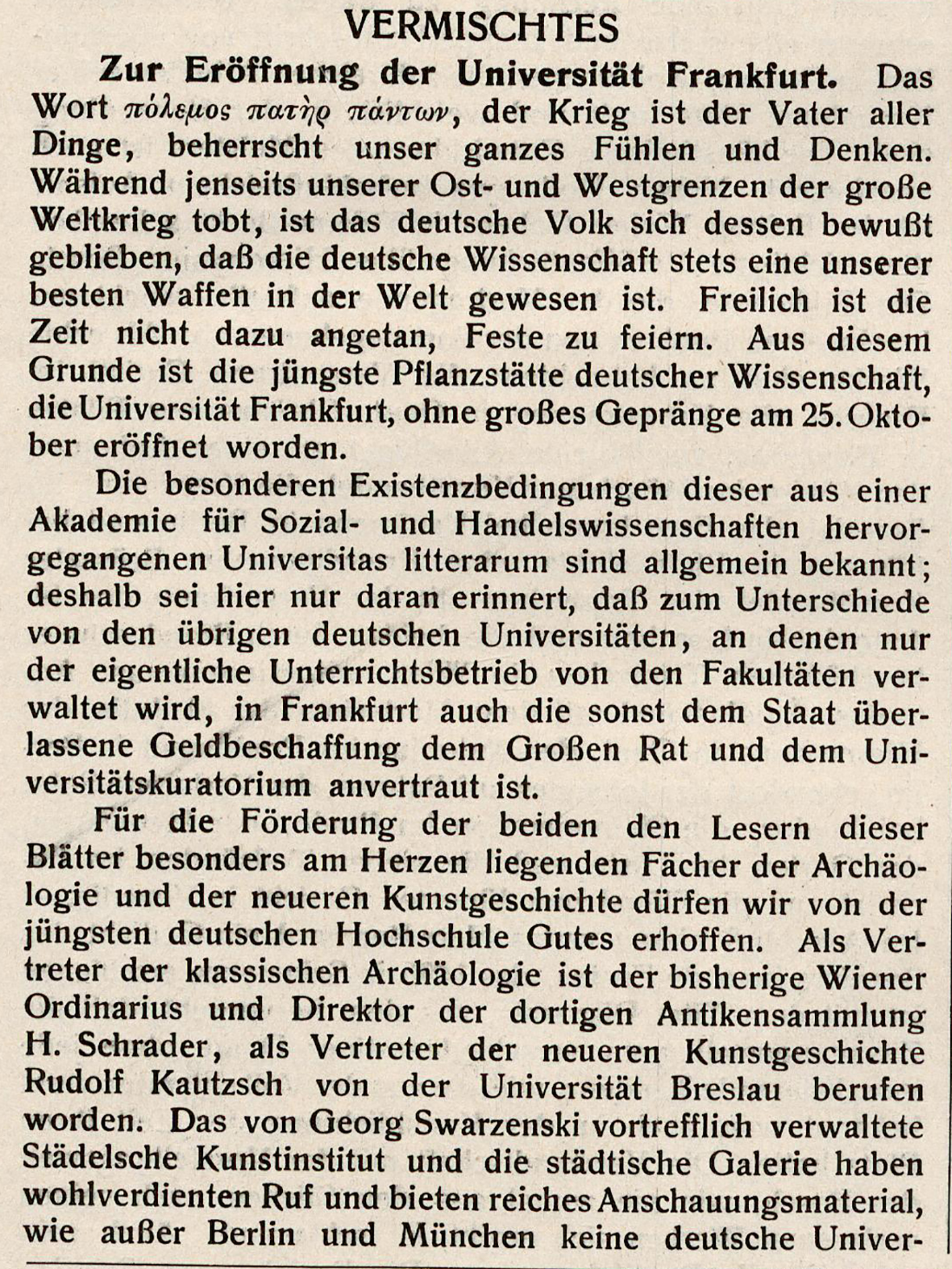

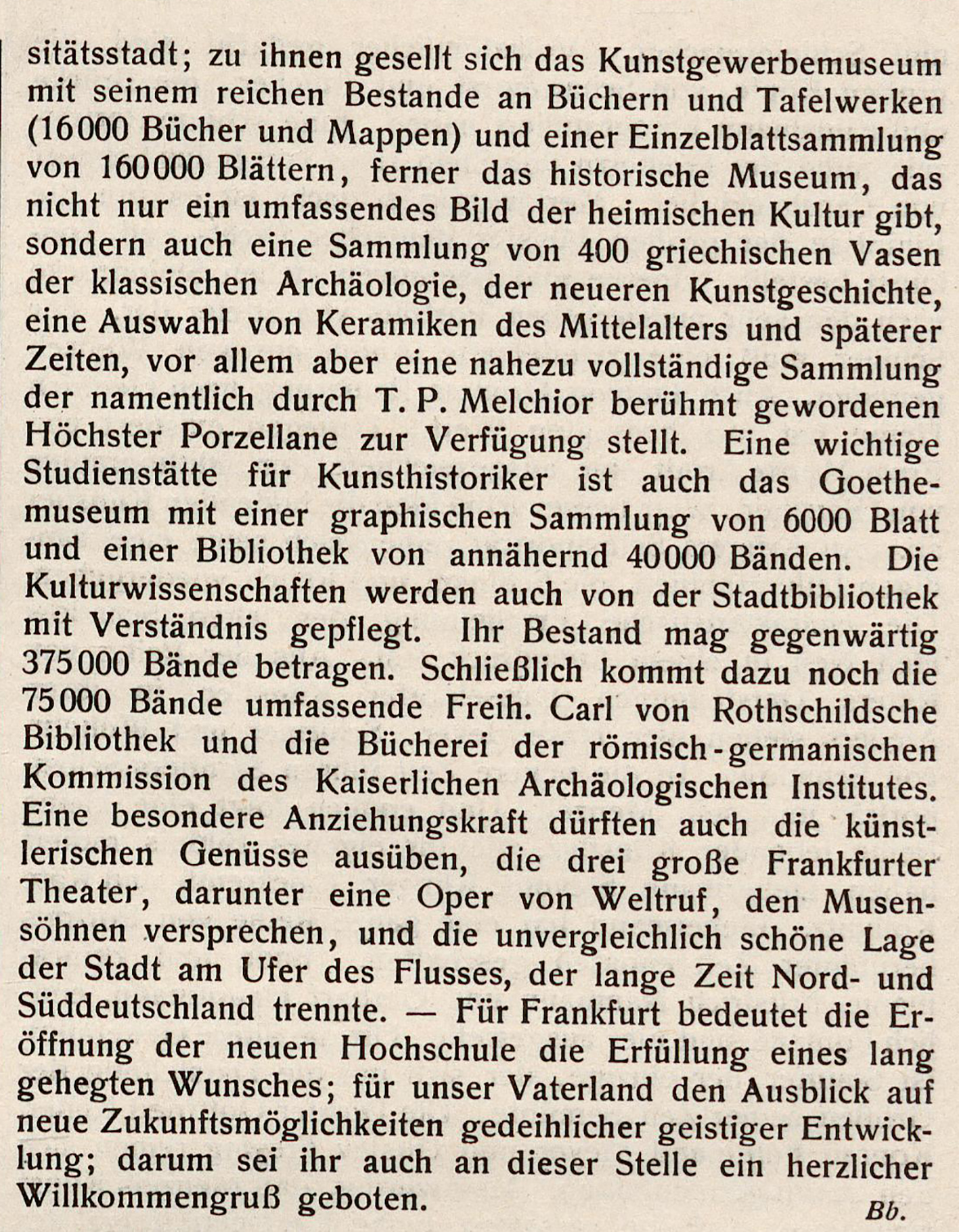

Kurz nachdem am 25. Oktober 1914 die Gründung der Frankfurter Universität als erste Stiftungsuniversität der Neuzeit erfolgt war, folgte die Einrichtung eines neuen kunstgeschichtlichen Seminars. Allerdings war das Vorhaben nicht unumstritten vonstattengegangen, da konservative Kräfte vermuteten, dass Frankfurt neben den altehrwürdigen Instituten in Marburg und Gießen nicht konkurrieren könnte. Auch die Finanzierung war ungesichert.

Nur ein kleiner Beitrag unter „Vermischtes“ in der Kunstchronik vom 6. November 1914 berichtet über die Etablierung des kunstgeschichtlichen Seminars in Frankfurt. Überschattet vom Ersten Weltkrieg wurde die neue Einrichtung ohne großen Pomp eröffnet. In der kleinen Note manifestiert sich dennoch eine selbstbewusste Haltung für das Fach Kunstgeschichte als selbständige Wissenschaft. Der Standort Frankfurt mit der reichen Museumslandschaft, den zahlreichen Bibliotheken und dem vielfältigen Kulturangebot wurde von der Öffentlichkeit bereits damals als ideale Voraussetzung für ein derartiges Unternehmen gepriesen.

Die ersten Jahrzehnte ließen durch die beiden Weltkriege allerdings nur wenig Spielraum für den Aufbau des kunsthistorischen Seminars. Immerhin konnte man zunächst auf die Bibliothek und Diathek sowie die Fotosammlung des Städels zurückgreifen, da das Institut in den ersten Jahren innerhalb des Museums am Mainkai untergebracht war.

Rudolf Kautzsch war der erste Lehrstuhlinhaber am neu gegründeten Seminar und ein prominenter Kunsthistoriker seiner Zeit. Vorausgegangen waren Lehrtätigkeiten in Halle, Darmstadt und Breslau. In Frankfurt leitete er die Geschicke bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1930. Im Wintersemester 1915/16 wurde er zum Dekan der philosophischen Fakultät ernannt.

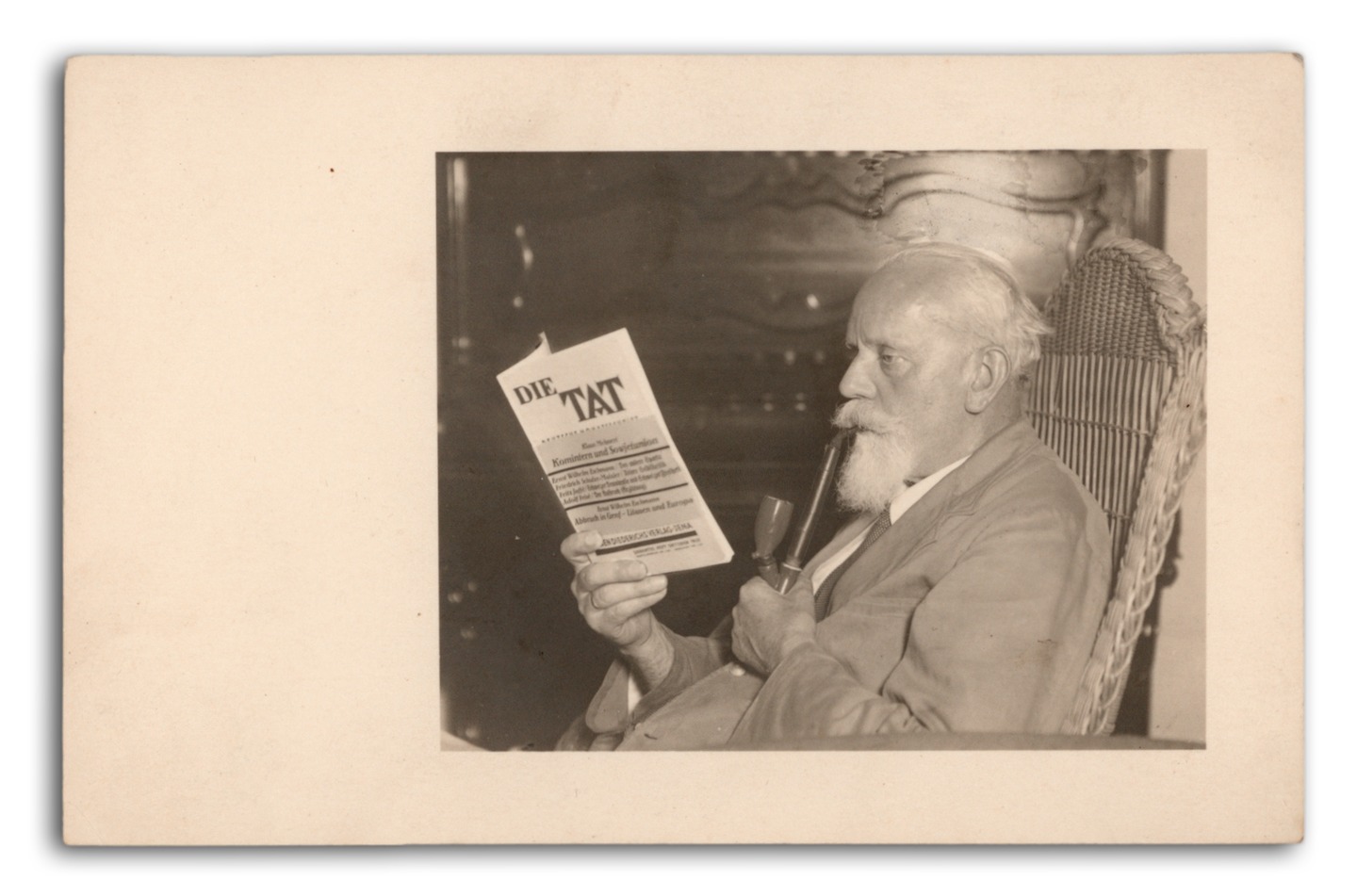

Die Zeitschrift in der Hand des Kunsthistorikers liefert Indizien zur Datierung der Fotografie. Bei genauerem Hinsehen lässt sich nicht nur der Titel der Zeitschrift „Die Tat“, sondern auch die Schlagzeile „Komintern und Sowjetunion“ entziffern. Die Recherche führt dann zur entsprechenden Ausgabe von 1935, die somit die Entstehungszeit eingrenzt. Vgl. Klaus Mehnert, Komintern und Sowjetunion, in: Die Tat. Monatsschrift zur Gestaltung neuer Wirklichkeit, 27. Jg., 1935, H. 7.

Besonders bekannt sind seine Publikationen zu den spätantiken Kapitellen, der Buchkunst des Mittelalters und zu den großen Kaiserdomen am Rhein. Sein Interesse für die Kunst am Mittel- und Oberrhein forcierte einerseits die bis heute gepflegte Mittelrheinforschung am Institut, war aber andererseits auch politisch motiviert durch die Debatte um die Stellung der deutschen Kunst im Verhältnis zur französischen. Durch die Gründung des „Wissenschaftlichen Instituts der Elsass-Lothringer im Reich“ an der Frankfurter Universität erhielt Kautzsch zusätzliche Unterstützung, für sein Anliegen, die Bedeutung der deutschen Kultur hervorzuheben.

Trotz der politisch und wirtschaftlich schweren Zeiten versuchte Kautzsch den Bestand an Literatur, Dias und Fotos für das Seminar mit Verve zu erweitern, um so die Frankfurter kunstgeschichtliche Lehre zu stärken. Sein besonderes Steckenpferd galt der Pflege und dem Aufbau der Gipsabgusssammlung. [Droste/Reichert 2021] [weiterlesen]

1930/31

Aus gesundheitlichen Gründen ließ sich Rudolf Kautzsch bereits nach dem Wintersemester 1929/30 im Alter von 62 Jahren emeritieren. Zu seinem 60. Geburtstag hatten die Frankfurter Zeitung und das Abendblatt seine Tätigkeit ausführlich gewürdigt.

Er zog sich nach Hohenschäftlarn bei München zurück und brachte noch eine ganze Reihe begonnener Forschungsvorhaben zur publizistischen Reife, allen voran seine Kapitellstudien, die dann 1936 erschienen. In Frankfurt suchte die Fakultät nach einem Nachfolger. Nachdem zuerst Georg Graf Vitzthum, Theodor Hetzer und Wolfgang Stechow zur Diskussion gestanden hatten, entschied man sich schließlich für den Freiburger Kollegen →Hans Jantzen als Nachfolger von Rudolf Kautzsch. Er nahm den Ruf nach Frankfurt an und übernahm die Aufgaben des Leiters des Seminars am 1. Oktober 1931. [Dilly 2002, S. 52]

Hans Jantzen, der 1931 aus Freiburg, wo er seit 1916 das Ordinariat bekleidete, berufen worden war, hatte schon früher die Wege seines Vorgängers gekreuzt. 1912 in Halle habilitiert, war für ihn die Morphologie des Kapitells eines der großen Themen der mittelalterlichen Baugeschichte. [Eimer 1981/2002, S. 5-7]

Als Jantzen zum Wintersemester 1931/32 nach Frankfurt kam, hielt Georg Swarzenski zum letzten Mal seine Übungen zur Kunstgeschichte des Mittelalters. Daneben lasen als Privatdozenten Ernst Benkard über Rom und über Sebastiano del Piombo sowie →Guido Schoenberger über die Kunst und das Kunstleben im Zeitalter Goethes. Der Bibliothekswissenschaftler Joachim Kirchner bot ein Seminar über die Geschichte der Handschriftenillustration im Mittelalter an, und der Maler Hermann Lismann empfahl als Lehrbeauftragter den „Abendakt“. Im folgenden Sommersemester las Jantzen über karolingische und ottonische Kunst und im Wintersemester 1932/33 über die Geschichte der Barockarchitektur als Raumgestaltung. Der eben in Freiburg habilitierte Privatdozent Kurt Bauch las über Rembrandt. Im politisch höchst brisanten Sommersemester 1933 bot Jantzen eine Vorlesung über die italienische Malerei von Giotto bis Raffael an, und im Wintersemester konnte man bei ihm über die deutsche und französischen Malerei des 19. Jahrhunderts hören. [Dilly 2002, S. 212]

In Jantzens Frankfurter Jahren kam seine Bearbeitung des Straßburger Münsters heraus. Eine seiner Grundthese, die Auffassung von der „diaphanen Wandstruktur“, wurde von ihm in seiner Frankfurter Zeit vervollkommnet. Zugleich zog er bedeutende Schüler in den Bann seiner Persönlichkeit wie das Dreigestirn der Assistenten Kurt Bauch (der Bibliothek und Studienanfänger betreute), Herbert Siebenhüner und Wolfgang Schöne. →Harald Keller hat sich 1935 bei ihm habilitiert. Im selben Jahr noch wurde Jantzen Nachfolger Wilhelm Pinders in München. Für einen festen Lehrauftrag hatte er den Barockforscher Ernst Benkard (Monographien über Schlüter, Bernini und Caravaggio) nach Frankfurt geholt, dessen frühe Bemühungen über das Künstlerselbstbildnis später von Wolfram Prinz zur Vollendung gebracht worden sind. [Eimer 1981/2002, S. 5-7]

1933

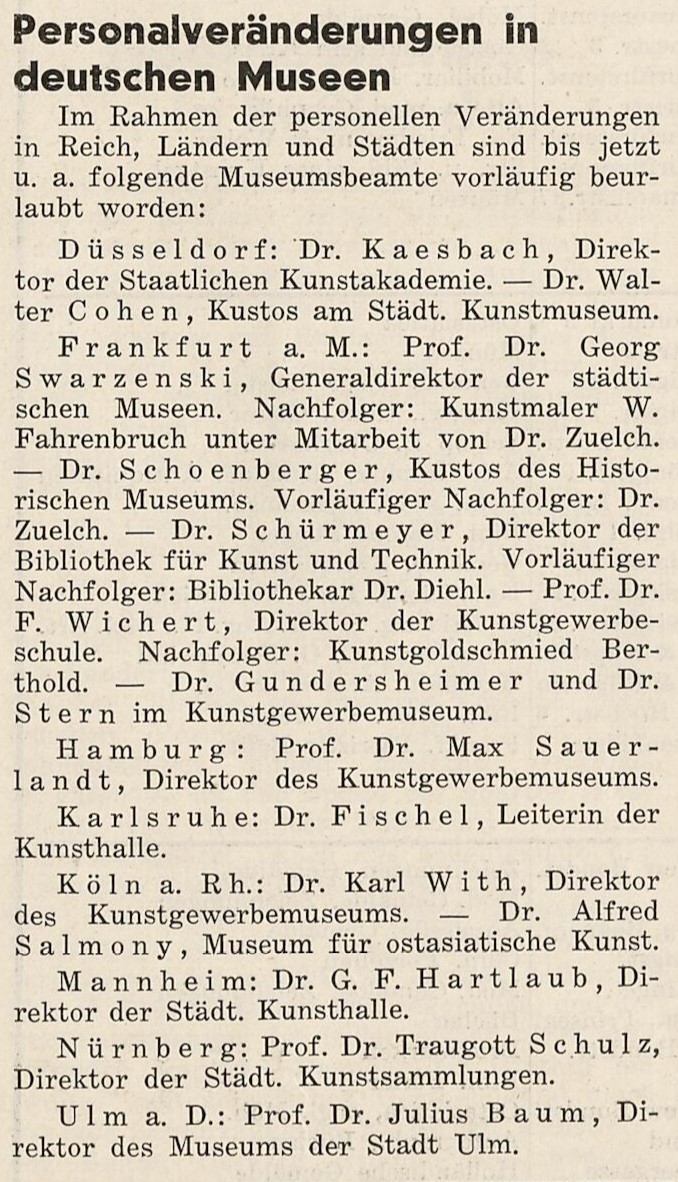

In der Wochenzeitschrift „Die Weltkunst“ vom 9. April 1933 werden unter der Rubrik „Nachrichten von Überall“ Personalveränderungen in deutschen Museen bekannt gegeben (Die Weltkunst, Jahrgang VII, Nummer 15 (1933), S. 4). Neben →Lilli Fischel, die 1919 bei Kautzsch promoviert wurde, sind es noch zwei weitere Personalien, die eng mit dem Frankfurter Institut verknüpft waren. So wurde neben →Georg Swarzenski (der jedoch bis 1938 noch Leiter des Städel blieb) auch →Guido Schoenberger aus dem Dienst entfernt, der zuvor als Assistent von Kautsch am Kunsthistorischen Seminar unterrichtet hatte.

1935

Die Maßregelung der Hochschullehrer unter dem NS-Regime sollte die Universität Frankfurt hart treffen. So kam es in der Nachfolge Jantzens 1935 nicht mehr zu einem ordentlichen Berufungsverfahren, sondern →Albert Erich Brinckmann, der damals schon als einer der führenden Vertreter unseres Fachs galt und zwei Institutsgründungen (Rostock 1919, Köln 1921) hinter sich hatte, wurde kurzerhand von Berlin an die schließungsbedrohte Frankfurter Universität „versetzt“, was man auch als Strafversetzung auffassen konnte.

Pinder, der 1933 ebenso wie Sauerbruch und Heidegger zur Wahl Hitlers aufgerufen hatte, sollte von München nach Berlin geholt werden, wo der mit Brinckmann besetzte Goldschmidt-Lehrstuhl erst freigemacht werden mußte. Die in München entstandene Vakanz deckte man durch Jantzen ab, der aus Frankfurt transferiert wurde. Dieser „Ringtausch“ ist als eine der seltsamsten Manipulationen des an Auswüchsen so reichen Berufungswesens in die deutsche Universitätsgeschichte eingegangen. Ernst Benkard, der Begründer der Frankfurter Seicentoforschung, wurde wegen einer staatskritischen Äußerung 1937 entlassen und Brinckmann – selbst bedroht – gelang es nicht, ihn zu halten. Arno[?] Preiser, der spätere Völkerrechtler, hat zeitweise – namentlich in der ersten Nachkriegszeit – diese Lücke ausgefüllt. [Eimer 1981/2002, S. 5-7]

1940

Laut Vorlesungsverzeichnis unterrichtet mit Sommersemester 1940 und bis Kriegsende allein der als Direktor firmierende Brinckmann (Assistent: Dr. Theo Ludwig Girshausen) noch am Kunstgeschichtlichen Seminar. Benkard, der von 1928 bis 1937 lehrte und Walter Paatz, der vom Wintersemester 1936/37 bis zum Wintersemester 1939/40 Lehrveranstaltungen zur Kunst des Mittelalters anbot und dann nach Heidelberg wechselte, waren weggefallen.

1942

Aufgrund des Krieges bildeten die Studentinnen die große Überzahl.

Elisabeth Grünenwald, die von 1942 bis 1946 in Frankfurt studierte, erinnert sich später:

,,man schaute nicht nach rechts oder links“ – nicht zuletzt, weil man fürchtete, das Studium abbrechen und in einem Rüstungsbetrieb arbeiten zu müssen. Über A. E. Brinckmann berichtete sie, daß er „wie bekannt nicht »deutschtümelnd« (wie vielleicht Pinder)“, sondern „offen für Anderes und Andere“ gewesen sei. Selbstverständlich habe sie in ihrer Dissertation laufend Marc Rosenbergs Buch „Der Goldschmiede Merkzeichen“ zitiert. Niemand habe, entgegen mancher Befürchtung, Anstoß daran genommen. Solches habe in Frankfurt zur „wissenschaftlichen Exaktheit und Fairness“ gehört. [Gerfelder 2002, S. 164f.]

1944

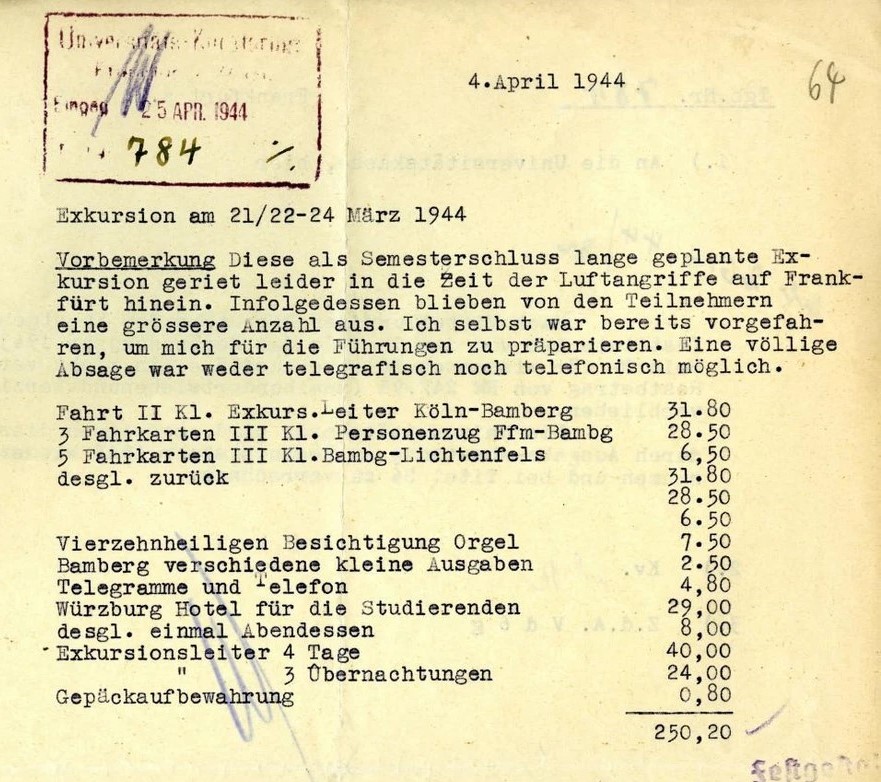

In einer Abrechnung vom 4. April 1944 schreibt Brinckmann, dass ein Teil der Studierenden an der Exkursion nach Bamberg wegen der Luftangriffe auf Frankfurt nicht teilnehmen konnte: „Diese als Semesterschluss lange geplante Exkursion geriet leider in die Zeit der Luftangriffe auf Frankfurt hinein. Infolgedessen blieben von den Teilnehmern eine grössere Anzahl aus. Ich selbst war bereits vorgefahren, um mich für die Führungen zu präparieren. Eine völlige Absage war weder telegrafisch noch telefonisch möglich.“

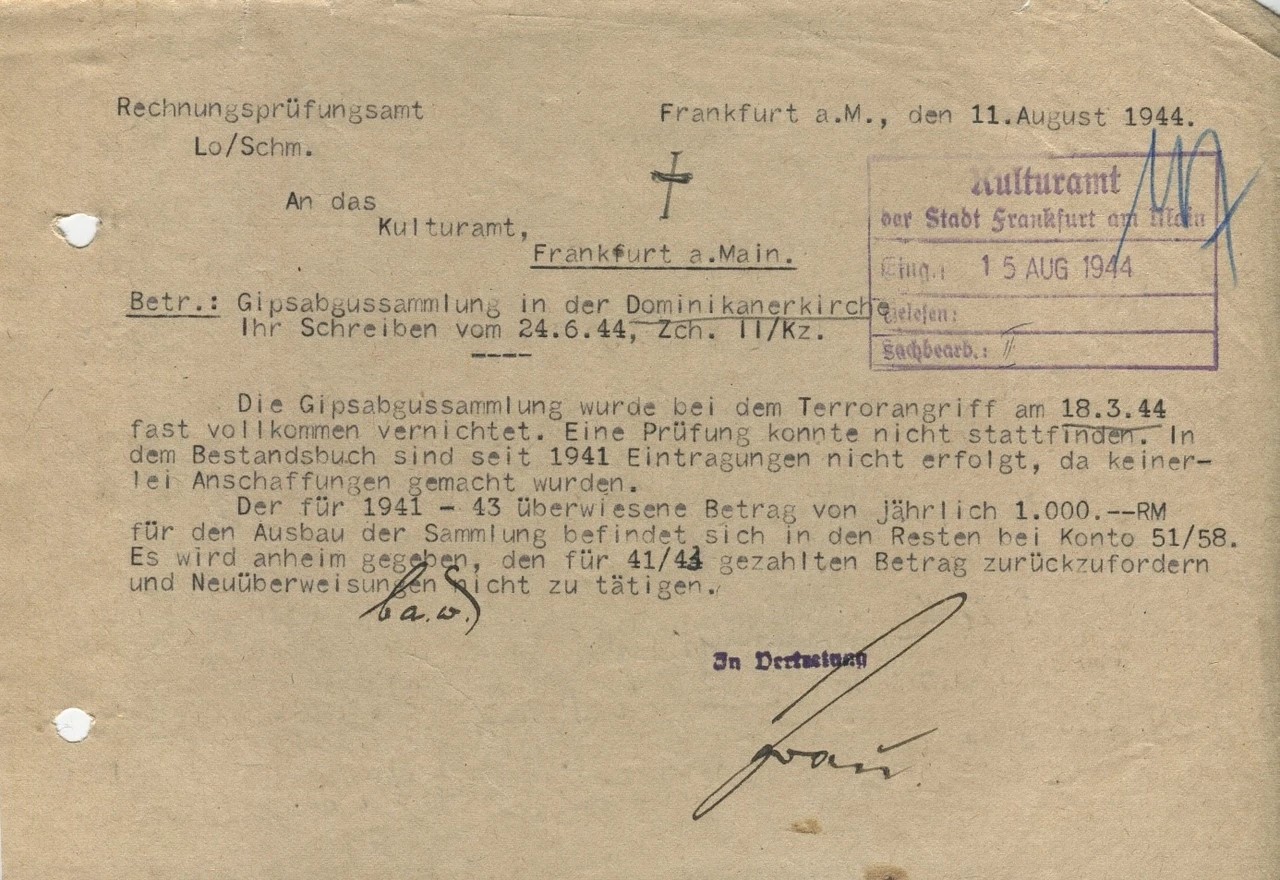

Beim Luftangriff der Alliierten am 18. März 1944 wurde auch die →Dominikanerkirche beschädigt und dabei die Sammlung nachantiker Plastik komplett zerstört wie die knappe Mitteilung des Rechnungsprüfungsamtes an das Kulturamt deutlich macht. [Droste/Reichert 2021]

1945

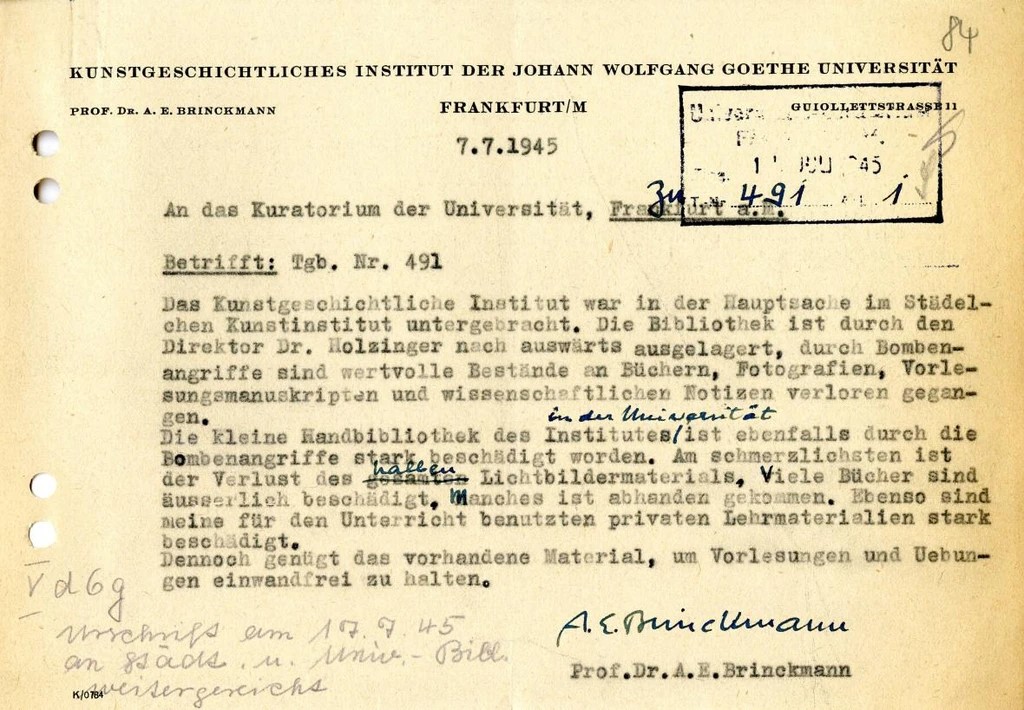

„durch Bombenangriffe sind wertvolle Bestände an Büchern, Fotografien, Vorlesungsmanuskripten und wissenschaftlichen Notizen verloren gegangen. Die kleine Handbibliothek des Instituts in der Universität ist ebenfalls durch die Bombenangriffe stark beschädigt worden. Am schmerzlichsten ist der Verlust des gesamten halben Lichtbildermaterials.“

Das Kunstgeschichtliche Institut hat das Kriegsende nicht unbeschadet überstanden, das lässt sich in dem Schreiben vom 7. Juli 1945 von Brinckmann an das Kuratorium der Universität nachlesen, in dem er von der Beschädigung der Bibliotheken und dem Verlust der halben Diathek berichtet. Trotz allem „genügt das vorhandene Material, um Vorlesungen und Uebungen einwandfrei zu halten.“ Das Kriegsende bedeutete auch das Ende der Lehrtätigkeit Brinckmanns: Das Spruchkammerverfahren stufte ihn als „nicht belastet“ ein, er wurde aber trotzdem 1946 entlassen. Neben Alfred Stange und Wilhelm Pinder gehört Brinckmann zu den drei Kunsthistorikern, die nach 1945 ihre Lehrtätigkeit an der Universität nicht wieder aufnehmen durften. [Droste/Reichert 2021]

1946/47

Als die Fakultät 1946 Herbert von Einem berufen hatte, meldeten sich 59 Studenten für Kunstgeschichte an. In den beiden Semestern, die Herbert von Einem blieb, mußte er sich – unterstützt von der Assistentin Margret Edler – der akuten Notlage des Instituts widmen, dem im ruinösen Hauptgebäude an der Mertonstraße ein Direktorenzimmer und ein größerer Bibliotheks- und Übungsraum zugewiesen worden war.

Die Berufung des Pinderschülers, Goethekenners und Jantzenverehrers →Harald Keller im WS 47/48 sollte für das kommende Vierteljahrhundert die Institutsgeschichte prägen. Auf der Berufungsliste stand Wolfgang Schöne pari passu mit Keller, gefolgt von dem Wiener Dagobert Frey. Die Emigranten, darunter Wittkower und Schoenberger, blieben (typisch für diese Jahre) unberücksichtigt. Keller setzte eigene Normen bei aller Rücksicht auf die örtliche Kontinuität.

Der Kanon […] war indessen bereits um 1935 festgelegt und konnte nur noch erweitert, nicht vom Grunde her erneuert werden. Der Gegenentwurf im Exil, die von Warburg und Saxl ausgelöste Bewegung und noch nicht einmal Benjamin durften für die Frankfurter Kunstgeschichte eine Rolle spielen, das hatte das Votum der Berufungskommission deutlich gemacht, von „The New Viennese School“ ganz zu schweigen.

Lehrstuhlvertretungen durch Otto von Simson und Erich Hubala ergänzten wirkungsvoll das kellersche Vorlesungsprogramm.

Stets bemüht um Verfeinerung seiner Methoden, stieß Harald Keller in den sechziger Jahren bei Untersuchungen zur Rolle der Reliquien in der Sakralskulptur des Mittelalters zu einer Detailanalyse vor, wie sie es so differenziert noch nie gegeben hatte. Viele begriffen nicht, daß sich hier neue Strömungen zur Verbreiterung unserer Interpretationsmittel auch im ästhetischen und soziologischen Bereich anmeldeten, was im Lehrbetrieb in einer Gemeinschaftsveranstaltung mit Adorno zum Ausdruck kam, dessen Objektkenntnis Keller zu schätzen wußte. [Eimer 1981/2002, S. 9-11]