„…dass in den Universitätssammlungen auch und vor allem die Voraussetzung für eine zukünftige und programmatische Auseinandersetzung mit der materiellen

Kultur der Wissenschaften liegt.“ (Anke te Heesen)

Das KGI verfügt über keine historisch gewachsene Sammlung, mit der sich keine konsistente Geschichte des Fachs und der einst verwendeten Lehrmittel entfalten ließe. Eher ist das Gegenteil der Fall. Was heute noch überliefert ist, hat der Geschichte getrotzt. Wenn es nicht Kriegszerstörungen waren, die den Bestand minderten, waren es oft Aussonderungen, die aus Raum- oder Mittelknappheit erfolgten.

Und dennoch, was übrig blieb, ist aufschlussreich genug, um die Fundstücke als „materielle Belege für forschendes Arbeiten“ (Marianne Klemun) zu verwenden und darüber Erkenntnisse zur Geschichte der Kunstgeschichte zu erlangen.

Literatur:

Anke te Heesen, in medias res. Zur Bedeutung von Universitätssammlungen, in: NTM. Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 16/4, 2008, S. 485-490, hier S. 487. [Link]

Marianne Klemun, Auf den Weg mitgegeben: ‚Gelehrte‘ Objekte? Manifestationen universitärer Kulturen, in: Szemethy, Hubert D. (Hg.), Gelehrte Objekte? – Wege zum Wissen. Aus den Sammlungen der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Wien 2013, S. 27-41, hier S. 28.

Glasdia-Sammlung

Im Zentrum der aktuellen Erschließungsarbeit, steht die Durchsicht und Sortierung des historischen Glasdiabestandes, dessen älteste Exponate bis Ende des 19. Jahrhunderts zurückreichen.

> Digitalisate aus der Glasdiasammlung des KGI, nach Hersteller/Verlag

> Dia-Objektrecherchen

Kautzsch-Konvolut

Ein weiteres Konvolut stammt aus dem Nachlass von Rudolf Kautzsch, dem ersten Ordinarius, des Kunsthistorischen Instituts. Darin enthalten sind eine Vielzahl von Fotoabzügen, die zur Verwendung für sein publizistisches Schaffen vorgesehen und auch eingesetzt wurden. Bemerkenswert sind die zahlreichen Positivretuschen innerhalb dieses Konvoluts, die einen anschaulichen Eindruck hinsichtlich der ‚fotografischen Praxis‘ vermittelt, die sich längst nicht allein mit dem Akt des Fotografierens erschöpft. Erhalten geblieben sind außerdem fotografische Negative (um 1940) und historische Rechnungsbelege.

Konvolut Albumindrucke

Erhalten geblieben sind zwei dicke Bildermappen mit Albumindrucken, die der Malerei Italiens gewidmet sind (184 Blätter). Enthalten sind fotografische Abzüge u.a. von Alinari, Anderson und Sommer.

Vorlagesammlung

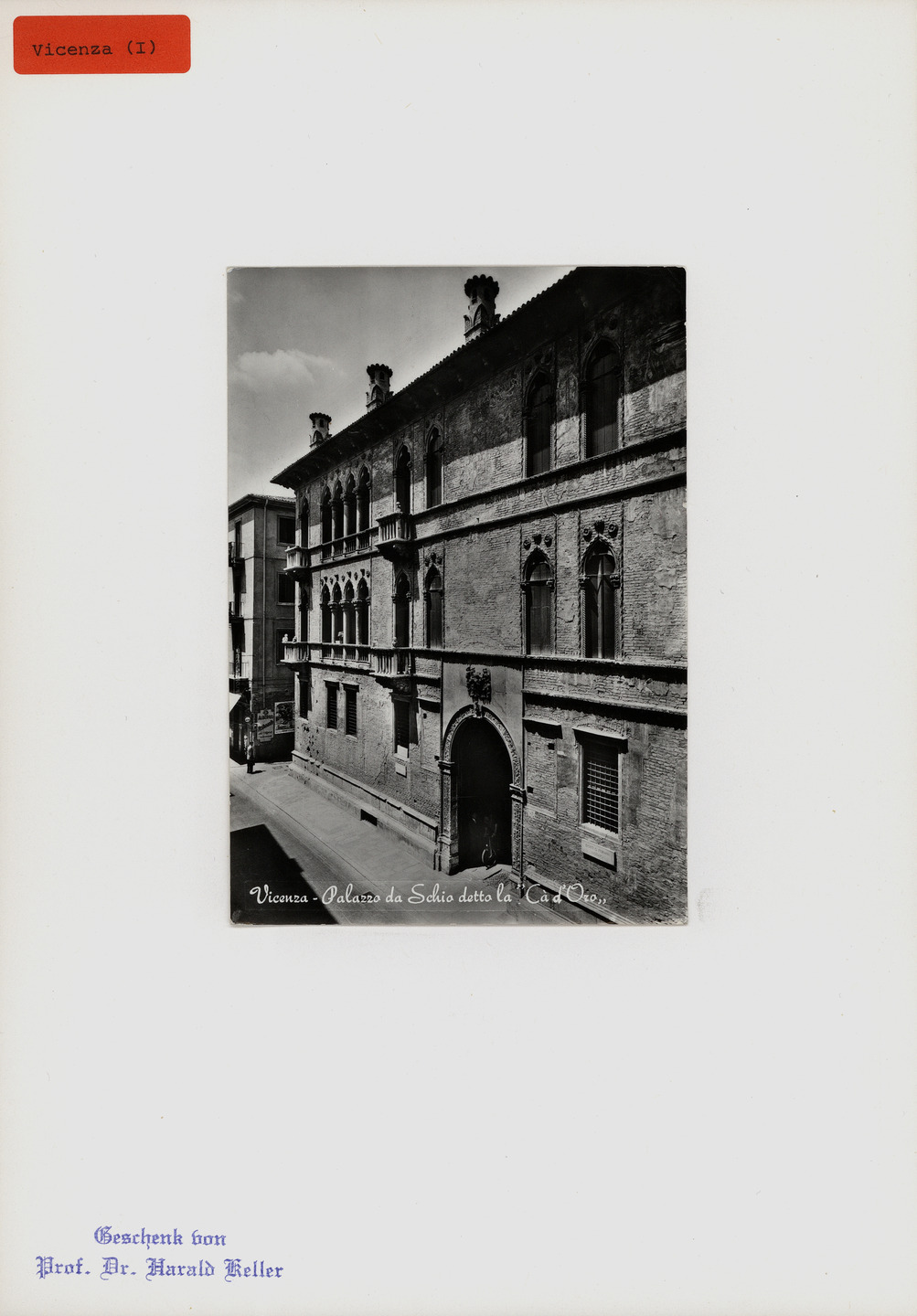

Der umfangreichste Bestand der Lehrmittelsammlung besteht aus Stellordnern mit aufgezogenen Fotografien oder Bilderdrucken. Selbst Ansichtskarten wurden aufgeklebt und inventarisiert. Bis in die 1980er Jahre wurde die topographisch geordnete Sammlung gepflegt, wobei zuletzt nicht mehr Fotoabzüge, sondern Ausschnitte aus Magazinen etc. eingeklebt wurden. Die älteren Fotografien stammen überwiegend von Foto Marburg, teils von Alinari und gehörten zum Lehr- und Forschungsapparat von Harald Keller und Curt Gravenkamp.

Konvolut Vorderasiatisches Seminar und Sammlung für Bauforschung an der Universität Marburg

Dieses Material wurde offensichtlich von Friedrich Wachtsmuth 1943 mit der Verlegung des Seminars von Marburg nach Frankfurt mitgebracht, als er neuer Direktor am Frankfurter Institut für Vorderasiatische Kunst (1943–1945) wurde. Zum Bestand gehören mehrere Stellordner mit aufgezogenen Fotografien und einige Glasdias.

> mehr zu Friedrich Wachtsmuth

> Digitalisate aus der Glasdiasammlung

Konvolut Curt Gravenkamp

Curt Gravenkamp, der von 1945-61 den Frankfurter Kunstverein leitete, wurde 1924 mit einer Arbeit über Ernst Fries am Kunstgeschichtlichen Institut promoviert. Überliefert sind mehrere Bildermappen mit einer Ausschnittsammlung mit Abbildungen zur Kunstgeschichte des Mittelalters (11.-14. Jh.), von Flandern des 15. Jh. und von Italien des 15. Jh. Bemerkenswert ist insbesondere ein offensichtlich unveröffentlichtes maschinenschriftliches Manuskript, dass sich mit der Porträtkunst Rembrandts beschäftigt und vermutlich aus den 1960er Jahren stammt.

Konvolut Wolfram Prinz

Weitere Stellordner enthalten Bildmaterial, das Wolfram Prinz, der von 1971 bis 1994 am KGI lehrte, zur Vorbereitung seiner Studie Das französische Schloß der Renaissance (1994) zusammengetragen hat.

Konvolut Harald Keller / Elisabeth Herget

Vorhanden sind außerdem einige wenige Autographen von Harald Keller, mit persönlichen Notizen, die offenbar während seinen Italienaufenthalten angefertigt wurden. Dazu etwas Korrespondenz, Fotorechnungen und Bücherlisten.

Dem zuordnen lassen sich außerdem Fotoabzüge, die zur Vorbereitung der Festschrift für Harald Keller gesammelt wurden. Verantwortlich hierfür dürfte Elisabeth Herget gewesen sein, die von 1960 bis 1988 am KGI unterrichtete und die, neben Hans Martin Freiherr von Erffa (beides Keller-Schüler), als Herausgeberin des 1963 erschienenen Bandes fungierte.

Ansichtskartensammlung

Entweder als Souvenir von Forschungsreisen oder als postalischer Gruß von Schüler:innen gelangten Ansichtskarten in die Lehrsammlung. Sie wurden entweder auf Pappe aufgezogen oder für den (gefürchteten) Postkartentest verwendet, eine Praxis, die offenbar von Harald Keller betrieben wurde. Erhalten ist eine Sammlung von ca. 1.000 Ansichtskarten, teilweise auch beschriebene.

Sammlung audiovisuelle Medien

Ab den 1980er Jahren hielt auch das bewegte Bild Einzug in das Kunstgeschichtliche Institut der Goethe-Universität. Fokussiert auf bildwissenschaftliche Themen wurde der Film zu einem gefragten Untersuchungsgegenstand. In Frankfurt geschah dies durch die Berufung von Dr. Hubertus Günther als außerordentlichen Professor für Kunstgeschichte, Theater-, Film und Fernsehwissenschaften (1988–91). In diese Zeit fiel auch die Gründung der Mediathek. Die Sammlung audiovisuelle Medien des Kunstgeschichtlichen Instituts umfasst mehr als 8.000 Titel (VHS, DVD, Blu-ray) aus den Bereichen Spielfilm, Dokumentation, Kunst-Dokumentation bzw. ‚Kulturfilm‘, Reportage, Lehrfilm, Fernsehproduktion und Videokunst. Damit steht ein beträchtlicher Fundus von Filmen bereit, der für die Lehre und Forschung zur Verfügung steht. Darunter finden sich auch seltene und/oder historisch bedeutsame Titel.

> Schaufenster audiovisuelle Medien

> Datenbank audiovisuelle Medien (Anmeldung: BN: kgi / PW: kgi)