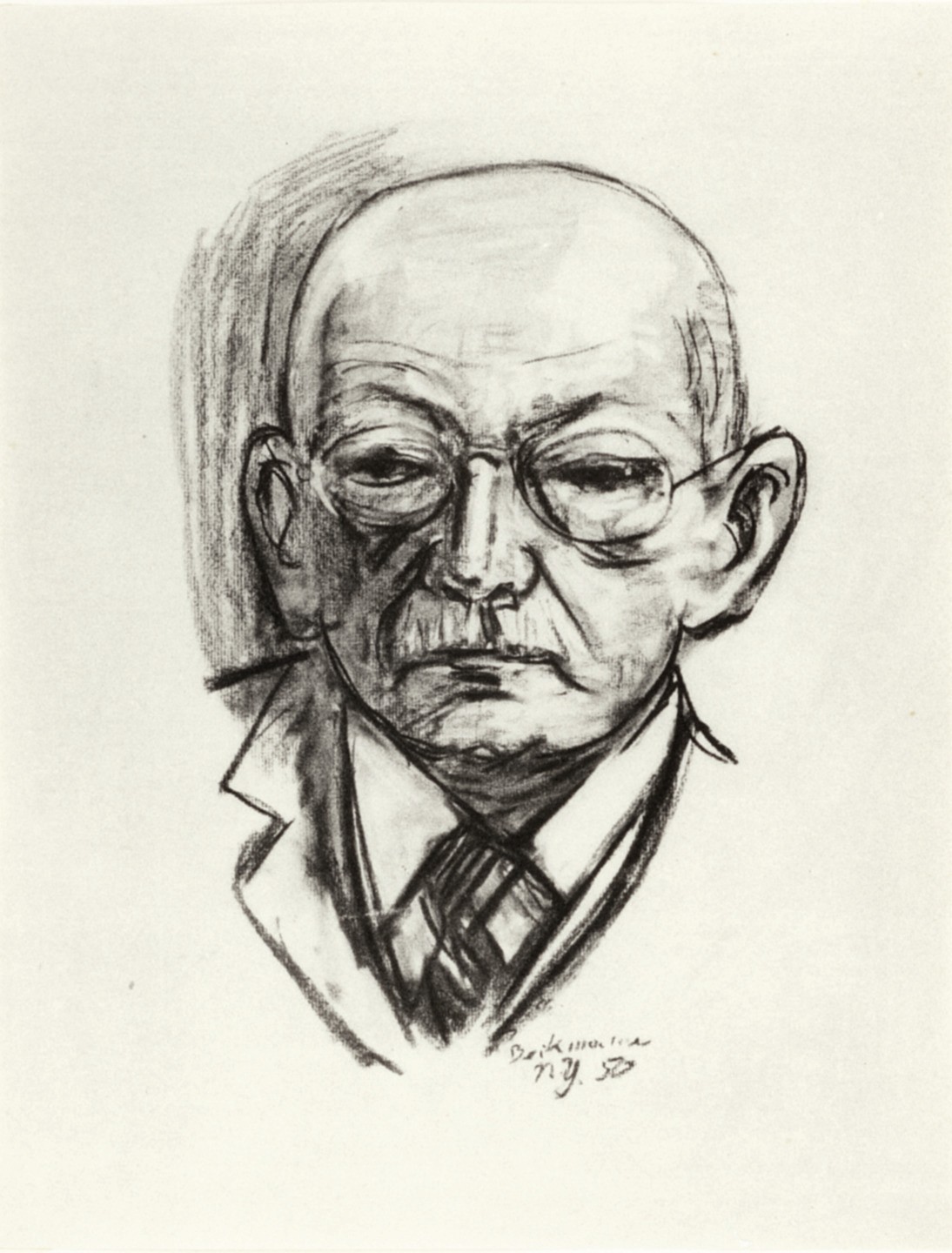

Georg Swarzenski

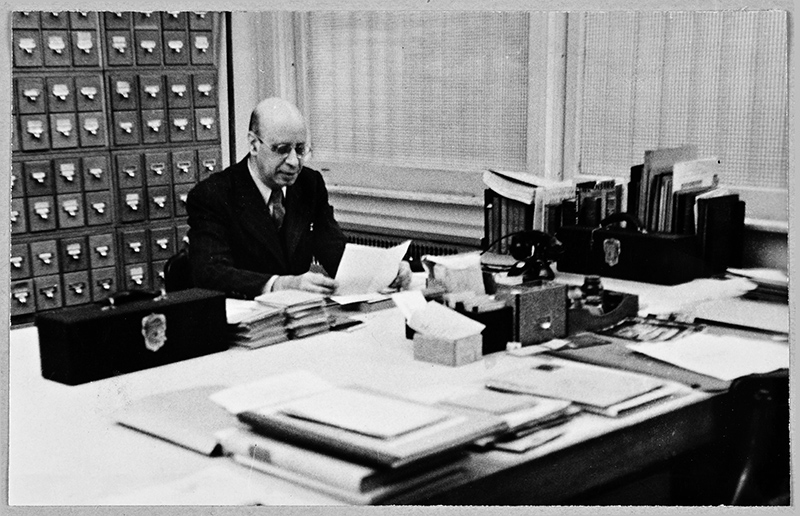

Swarzenski, Georg, * 11. Januar 1876 in Dresden, gest. 14. Juni 1957 in Boston; Direktor der Städelschen Kunstsammlung Generaldirektor der Frankfurter Museen und Honorarprofessor von 1906 bis 1938 bzw. 1933.

Swarzenski wurde am 11. Januar 1876 in Dresden als Sohn des Kaufmanns Adolf Hans Swarzenski und dessen Gattin Auguste, geb. Beck, geboren. Swarzenski studierte zunächst Jura in Heidelberg und wurde dort zum Dr. jur. promoviert. Danach wandte er sich der Kunstgeschichte, der Klassischen Archäologie und der Musikgeschichte an den Universitäten in Freiburg i. Brsg., Berlin, München, Wien, Leipzig und Heidelberg zu. In Heidelberg wurde er im Jahr 1900 zum Dr. phil. promoviert. Von 1901 bis 1903 war er bei den Königlichen Museen in Berlin angestellt; 1903 wurde er Assistent am Deutschen Kunsthistorischen Institut in Florenz und von 1904 bis 1906 Assistent am Kunstgewerbemuseum in Berlin.

Von Ludwig Justi als Nachfolger vorgeschlagen, wurde er am 1. April 1906 Direktor der Städelschen Kunstsammlung und der Städtischen Galerie. 1909 gründete er das Liebieghaus als reine Skulpturensammlung: Im Zuge der Stiftung und Gründung der Universität machte sich Swarzenski für die Einrichtung eines Lehrstuhls für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte stark, weil – wie er am 25. Oktober 1914, dem Eröffnungstag der Universität, in der Frankfurter Zeitung ausführte – ,,die Stellung der Kunst und der künstlerischen Anstalten in der Gesamtheit des geistigen und wissenschaftlichen Lebens … im Laufe des verflossenen Jahrhunderts wohl noch grundsätzlicher sich gewandelt“ haben „als irgendein anderer Bildungsbezirk. Die Kunstgeschichte ist zu einer selbständigen Wissenschaft geworden – schrieb er – ,,und zugleich zu einer wertvollen Hilfswissenschaft der historischen und philosophischen Disziplinen. Im akademischen Lehrbetrieb hat sie der Heranbildung von Gelehrten zu dienen und für die Schulung der zahlreichen Beamten zu sorgen, die an den Museen, bei der Denkmalpflege Usw. gebraucht werden; zugleich sind wenigstens die Grundlagen kunstgeschichtlichen Wissens und künstlerischen Verstehens den zukünftigen Vertretern anderer Berufe, wie Lehrern, Pfarrern und Verwaltungsbeamten, zu übermitteln.“

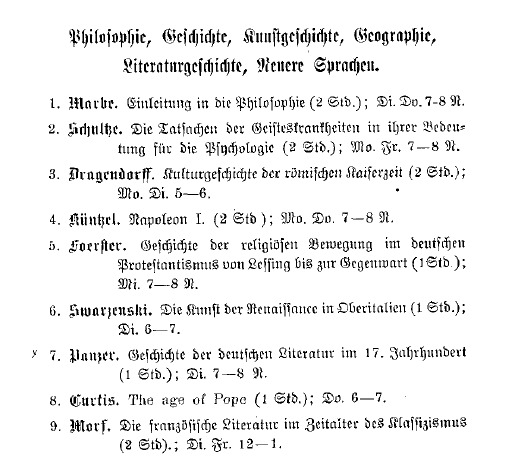

Bereits an der Vorläufer-Einrichtung, der Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften, hatte Swarzenski kunstgeschichtliche Vorlesungen angeboten, die seit 1908 jeweils dienstags zwischen 18 und 19 Uhr stattfanden. Im ersten Semester las er z.B. über »Die Kunst der Renaissance in Oberitalien«. Zu entsprechenden Vorlesungen lud er auch andere Wissenschaftler ein, so z.B. Wilhelm Pinder, der damals in Darmstadt als ordentlicher Professor für Kunstgeschichte wirkte. Pinder las in Frankfurt über die »Malerei des 19. Jahrhunderts«, über »Rubens und seine Zeit«, »Michelangelo und die Kunst des Barock In Italien« und über »Rembrandt und seine Zeit«.

Bald nach Eröffnung der Frankfurter Universität am 25. Oktober 1914 wurde Georg Swarzenski am 16. Dezember 1914 zum „ordentlichen Honorarprofessor für Kunstgeschichte“ ernannt. Und 1928 erhielt er das Amt eines „Generaldirektors der städtischen Museen Frankfurt am Main“. Bis 1933, dem Jahr seiner Entlassung durch die nationalsozialistischen Machthaber aus diesen Ämtern, erfüllte er seine Pflichten an der Universität mit unermüdlichem Engagement. Von der Leitung des Museums wurde Swarzenski erst 1938 entbunden und somit zur Emigration gezwungen. Im Exil übernahm er zuerst einen Lehrauftrag für Kunstgeschichte an der Princeton University. Danach war er von 1939 bis 1957 als Fellow für mittelalterliche Kunst und Skulptur am Museum of Fine Arts in Boston tätig.

Georg Swarzenski war seit 1899 in erster Ehe mit Ella Pertz Wilcynska und ab 1916 mit Marie Mössinger in zweiter Ehe verheiratet. Beiden Ehen entstammten vier Kinder, darunter der im Jahre 1903 in Berlin geborene Hanns Peter Swarzenski, der ebenfalls Kunsthistoriker wurde.

Knapp zwanzig Jahre nach Swarzenskis Emigration würdigte Hans Voss am 18. Juni 1957 in der Frankfurter Neuen Presse den in Boston Verstorbenen wie folgt: ,,Frankfurt verlor mit ihm den eigentlichen Schöpfer und Erneuerer seiner Kunststätten, die deutschen Museumsmänner ihren genialsten Vertreter und die kunsthistorische Forschung einen ihrer großen Förderer. … So wie der Name Bodes für alle Zeiten mit dem Aufstieg und Glanz der kaiserlichen Sammlungen verbunden bleiben wird, so ist der Name Swarzenski für immer mit der Entwicklung und Erscheinung der Frankfurter Kunststätten verbunden. … bedeutete die Gründung des Museums alter Plastik nicht nur für Frankfurt etwas völlig Neues: Breiter noch angelegt als die Gemäldegalerie des Städels, fügte er den ausgewählten Beispielen der abendländischen Skulptur von Anfang an die Werke der außereuropäischen Plastik hinzu. Ganz ohne Vorbild schuf er schon in den ersten Jahren ein Museum, das über den Rahmen einer Beispielsammlung weit hinausging – das Besondere und Einmalige dieser Sammlung lag … in der Geschlossenheit des Ensembles, in der Ausgewogenheit des Ganzen, wo eine gleichbestimmte Vielfalt herrschte.“ [Dilly 2002]

Bibliographie:

Bibliography of Georg Swarzenski’s Publications. In: Beiträge für Georg Swarzenski zum 11 . Januar 1951 / Essays in Honor of Georg Swarzenski. Hrsg. von Oswald Goetz. Berlin und Chicago 1951, S. 261-267.

Literatur:

Hans-Joachim Ziemke, Das Städelsche Kunstinstitut – die Geschichte einer Stiftung, Frankfurt am Main 1980

Martin Sonnabend, Georg Swarzenski und das Liebieghaus, Frankfurt a. M. 1990

Revision. Die Moderne im Städel 1906 – 1937, Ausstellungskatalog der Städtischen Galerie im Städelschen Kunstinstitut Frankfurt am Main, 26. September 1991 bis 12. Januar 1992

Ulrike Wendland, Biographisches Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil. Leben und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler, München 1999, Bd. II, S.677-683

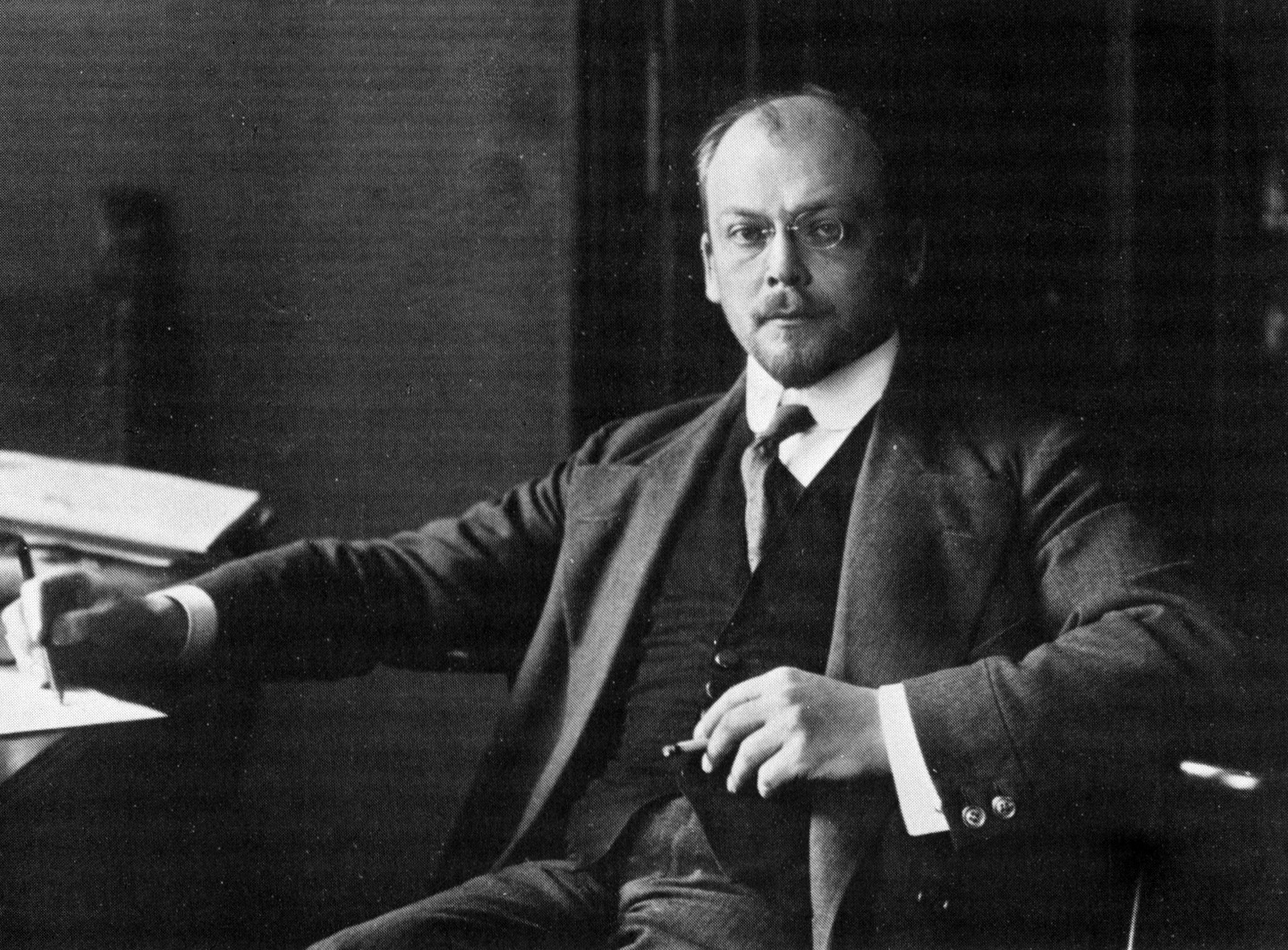

Rudolf Kautzsch

Rudolf Kautzsch (5.12. 1868 Leipzig – 25.4.1945 Berlin) studierte Kunstgeschichte in Halle, Freiburg und Berlin sowie in Leipzig, wo er 1894 promovierte. Seine Habilitation 1896 über Die Holzschnitte der Kölner Bibel von 1479 beendete er 1896 in Halle. Nach seinem Studium leitete er das Buchgewerbemuseum in Leipzig, bevor er 1903 den Ruf zum außerordentlichen Professor der Kunstgeschichte an die Technische Hochschule in Darmstadt annahm. Es folgten 1911 die Universität Breslau und 1915 Frankfurt am Main, hier wurde er zum ersten Lehrstuhlinhaber (1915-1930 ordentlicher Professor für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte in Frankfurt a. M.) des frisch gegründeten Kunstgeschichtlichen Seminars ernannt, das seine Räume zu dieser Zeit im Südflügel der Städelschen Kunstsammlungen hatte.

Rudolf Kautzsch setzte sich für das Institut engagiert ein und bemühte sich immer wieder um Mittel für Exkursionen, die Bibliothek und die Diathek. Auch die Gipsabgussammlung wurde unter seiner Leitung erweitert und 1929 in der ehemaligen Dominikanerkirche ausgestellt. Sein Forschungsschwerpunkt lag auf der Kunst des Mittelalters an Ober- und Mittelrhein. Sein wissenschaftliches Interesse am Thema war auch politisch motiviert und wurde von dem 1921 gegründeten Frankfurter Wissenschaftlichen Institut der Elsass-Lothringer im Reich gefördert.

Rudolf Kautzsch lehrte in Frankfurt bis zu seiner Emeritierung 1930. Sein Nachfolger war Hans Jantzen, der 1931 seine Tätigkeit in Frankfurt aufnahm. [Droste/Reichert 2021]

In der Mediathek hat sich ein Nachlass mit Fotografien von Kautzsch erhalten [→Kautzsch-Nachlass]. Die Aufnahmen datieren zwischen 1900 und 1940 und dokumentieren die umfangreiche Forschungs- und Publikationstätigkeit des Kunsthistorikers. Darunter finden sich auch aufwändig durchgeführte Retuschen sowie handschriftliche Notizen zu deren Herstellung. Siehe hierzu die entsprechenden →Objektrecherchen.

Guido Schoenberger

Schoenberger, Guido, *26. 2. 1891 in Frankfurt am Main, gest. 20. 8. 1974 vermutlich in New York; 1919 bis 1929 Assistent und von 1926 bis 1935 Privatdozent am Kunsthistorischen Institut.

Guido Leopold Schoenberger wurde am 26. Februar 1891 in Frankfurt am Main als Sohn des Kaufmanns Jakob Schönberger und dessen Frau Pauline geb. Mayer geboren. Er wurde jüdisch erzogen und besuchte die Adlerflychtschule und das Goethegymnasium in Frankfurt, an dem er 1909 das Abitur bestand. Zwei Jahre später immatrikulierte er sich an der Universität in Freiburg i. Br. und 1911/12 in Berlin. 1912 kehrte er für zwei weitere Studienjahre nach Freiburg zurück. Seine Studienfächer waren Geschichte im Hauptfach und Kunstgeschichte im Nebenfach. Seine kunsthistorischen Lehrer waren vornehmlich Wilhelm Vöge und Adolph Goldschmidt. Ohne das Studium abschließen zu können, wurde er 1914 Soldat und blieb dies bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Während eines Urlaubs wurde er im Jahr 1917 aufgrund seiner Dissertation über „Das Geleitwesen der Reichsstadt Frankfurt am Main im 14. und 15. Jahrhundert“ zum Dr. phil. promoviert. Die Arbeit erschien als Manuskript gedruckt im Jahre 1922. Sein Doktorvater war der Historiker Georg von Below, der seit 1905 in Freiburg lehrte und auf die Geschichte des Städtewesens in Deutschland spezialisiert war.

1919 wurde Guido Schoenberger Assistent von Rudolf Kautzsch. Er betreute vornehmlich die Biblio-, die Foto- und Diathek des kunsthistorischen Seminars im Städelschen Kunstinstitut und arbeitete an seiner Habilitationsschrift „Beiträge zur Baugeschichte des Frankfurter Domes“, die er 1926 abschloß. Auch als Privatdozent blieb Schoenberger noch zwei Jahre Assistent des Instituts. 1928 übernahm er das Amt eines Kustos am Historischen Museum der Stadt Frankfurt am Main. Im April 1933 wurde er aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erst entlassen, dann aber erneut verbeamtet, weil er „Frontkämpfer“ gewesen war. 1936 wurde er jedoch „in den Ruhestand versetzt.“ Ehrenamtlich · bemühte er sich in den folgenden Monaten um das Museum für jüdische Altertümer in Frankfurt. Nach dem 9. November 1938 wurde er in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert. 1939 aus dem Lager befreit, emigrierte er in die USA. Zuerst hielt er sich in New York auf und arbeitete als Diathekar, Lecturer und Research-Assistant am Institute of Fine Arts der New York University. Außerdem hielt er Vorlesungen am Metropolitan Museum. 1947 wurde er Research Fellow am neugegründeten Jewish Museum in New York, blieb aber zugleich Adjunct Professor and Lecturer am Institute of Fine Arts. 1961 trat er in Ruhestand. Guido Schoenberger starb – offenbar von den Kollegen unbemerkt – am 20. August 1974 vermutlich in New York. 1940 hatte Hanns Swarzenski über Schoenbergers Frankfurter Wirken folgendes der Einwanderungsbehörde geschrieben: „… his extraordinary scholarly and human integrity and reliability, bis simplicity and modesty, made him not only an ideal assistant but really the very soul of the Seminar. I know that every German professor and student of art history, coming from another university place, had to agree that no other Art Historical Seminar bad a better assistent.“ Und im gleichen Jahr urteilte Erwin Panofsky ebenfalls für die Behörden über Schoenberger: „Extremely modest and quiet, he is one of the most learned and most universal art-historians of bis generation. His works on Medieval and Renaissance art in Germany and on the now very popular subject of the unicorn are models of accuracy and conscientiousness. In addition, he has a remarkable knowledge of »Kunstgewerbe«.“ [Dilly 2002, S. 61–63]

Literatur:

Sebastian Farnung, Das Historische Museum im Dritten Reich, https://www.frankfurt1933-1945.de/beitraege/bildende-kunst-museen-bibliotheken/beitrag/das-historische-museum-im-dritten-reich (02.12.2024)

Sabine Hock, Schoenberger, Guido. Artikel aus der Frankfurter Biographie (1994/96) in: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/1121

Ulrike Wendland, Biographisches Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil. Leben und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler, München 1999, Bd. II, S. 621–624

Edmund Schilling

Edmund Schilling wurde am 25. Oktober 1888 in Neuwied am Rhein geboren und studierte ab 1909 Kunstgeschichte, Philosophie und Romanistik in Berlin, München, Freiburg i. B. und Kiel.[1] Dieses Studium wurde unterbrochen durch seinen Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg, aus welchem er verwundet zurückkehrte.[2] Schillings Promotion erfolgte 1919 bei Graf Vitzthum in Kiel mit dem Titel „Dürers graphische Anfänge, die Herleitung und Entwicklung ihrer Ausdrucksformen“.[3] Unmittelbar danach erhielt er eine Anstellung am Städel unter Georg Swarzenski, aufgrund einer Empfehlung seines Doktorvaters sowie seiner herausragenden Dissertation.[4] Laut James Byam Shaw, ein Wegbegleiter Schillings, war dies außergewöhnlich für einen frischen Absolventen in dieser Zeit, da üblicherweise zunächst ein Volontariat absolviert wurde, bevor eine bezahlte Stelle an einem Museum in Frage kam.[5] Schilling leitete das Graphische Kabinett des Städels in der Funktion eines Direktorialassistenten.[6] Das war zu dieser Zeit in Deutschland das erste Mal, dass eine solche Stelle berufen wurde.[7]

Schilling heiratete die Kunsthistorikerin →Rosy Kahn 1922 in Frankfurt. Ihr gemeinsamer Sohn Peter Edmund wurde ein Jahr später geboren.[8] Im Jahr 1937 emigrierte Schilling nach England, ausschlaggebend dafür waren seine Opposition gegen den Nationalsozialismus sowie die jüdische Herkunft seiner Ehefrau.[9] Während des Zweiten Weltkrieges war er auf der Isle of Man interniert.[10] Nach seiner Entlassung erwarb er die britische Staatsangehörigkeit und konnte als freiberuflicher Berater von Sammlern sowie als Zeichnungs- und Graphikexperte tätig sein.[11] Eine feste Stelle fand er in London nicht und auch größere Publikationsaufträge waren selten.[12] In England begann er allerdings mit dem Sammeln altdeutscher Zeichnungen.[13] Freunde und Bekannte in England bezeichneten Schilling als schüchtern und wenig selbstbewusst.[14] Dazu kamen seine Schwierigkeiten mit der englischen Sprache, die ihm zeitlebens fremd blieb.[15] Schillings Sohn emigrierte 1938 in die Schweiz, während Rosy Schilling im gleichen Jahr nach London emigrierte. Spätestens 1944 wurde das Ehepaar Schilling geschieden.[16]

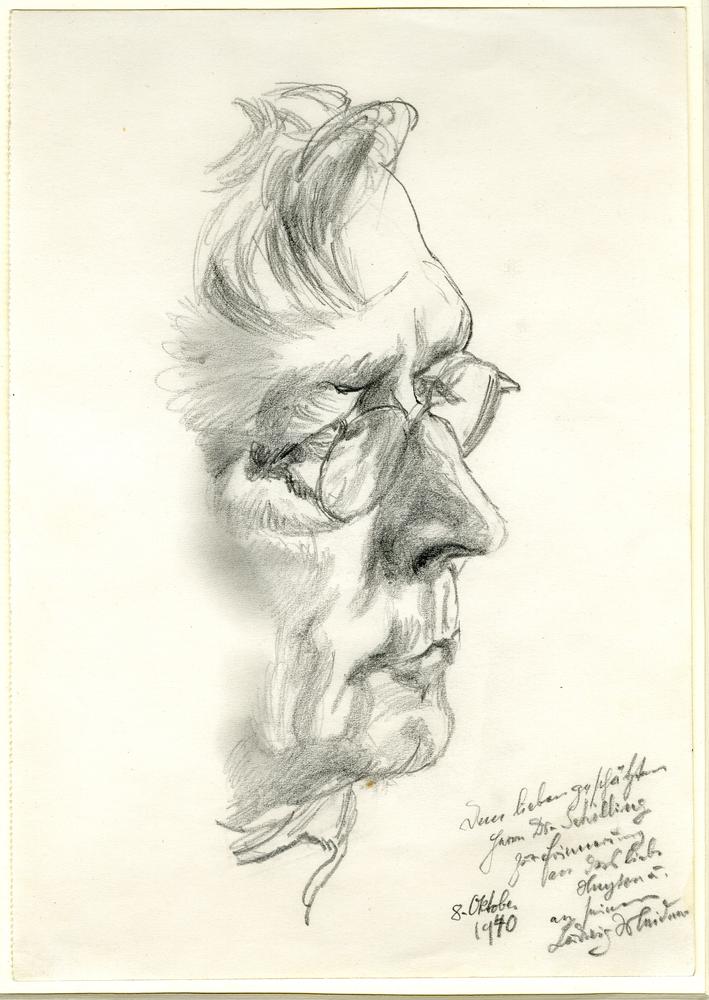

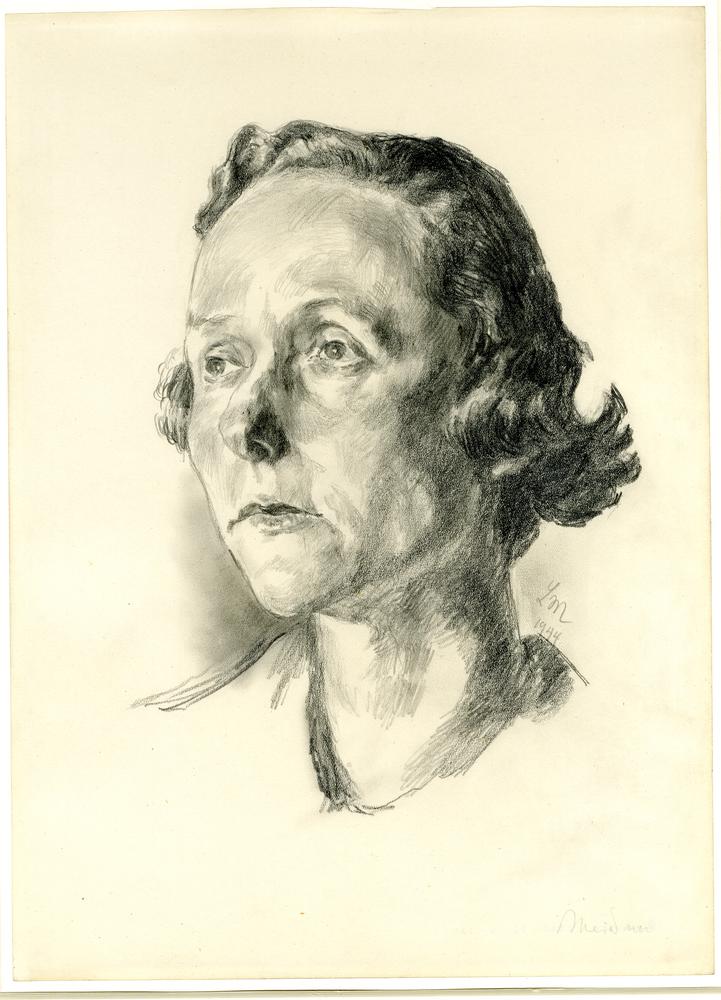

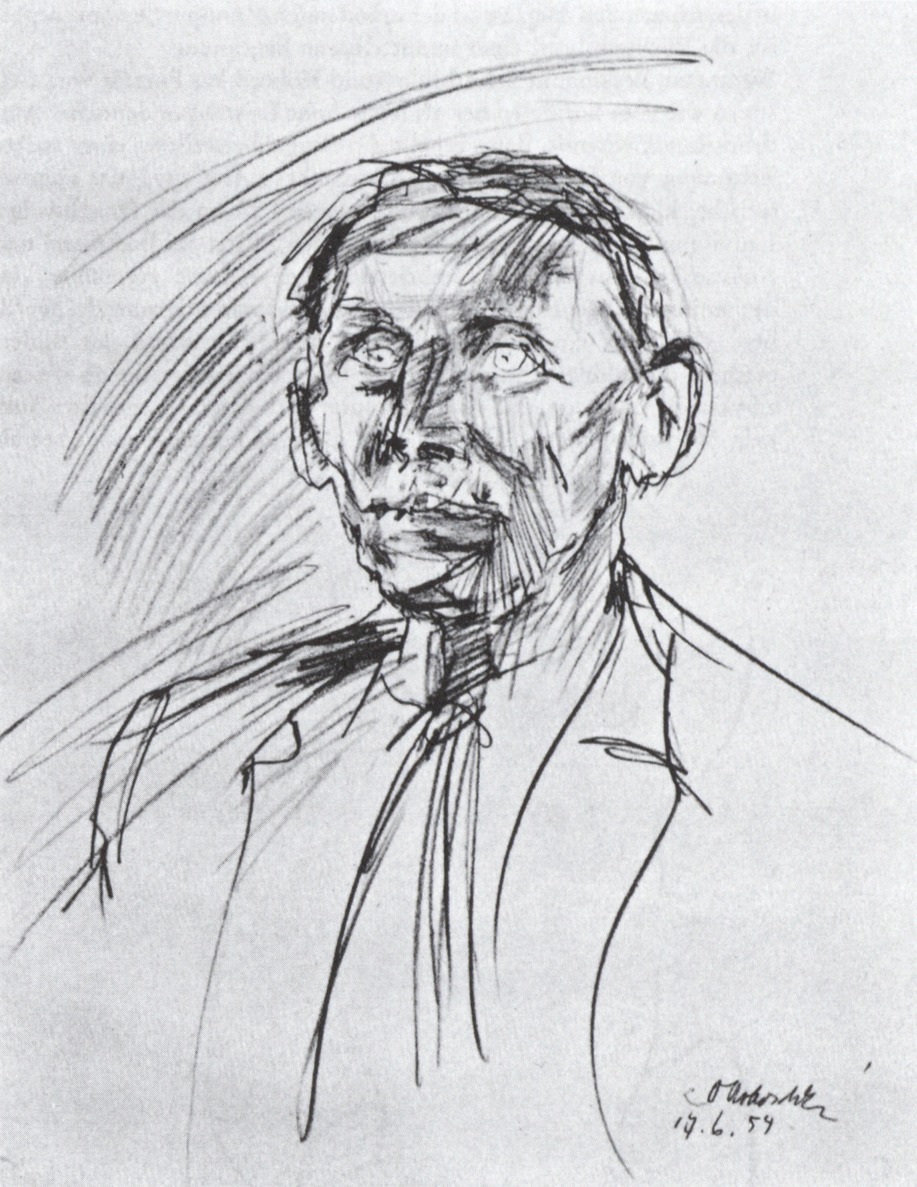

Dass Kunsthistoriker:innen von Künstler:innen porträtiert werden, ist keine Seltenheit. Das gilt auch für Personen, die in Frankfurt wirksam waren. So wurde →Swarzenski von Max Beckmann und →A.E. Brinckmann von Oskar Kokoschka porträtiert. Der deutsche Maler Ludwig Meidner (1884-1966) war mit Edmund Schilling über die gemeinsame Zeit 1940 in einem Kriegsgefangenenlager bei Liverpool bekannt. Ein entsprechender Hinweis findet sich mit der Wi dmung. die Meidner seinem Porträt von Schilling beigab („Dem lieben geschätzten Herrn Dr. Schilling zur Erinnerung an das liebe Huyton u. an seinen Ludwig Meidner 8. Oktober 1940″). Offenbar pflegten Meidner und die Schillings, die allesamt in die Emigration gezwungen worden, auch weiterhin Kontakt, wie die später angefertigten Porträts von Rosi Schilling nahelegen, die sich ebenfalls in der Sammlung des British Museums befinden. Vermutlich gelangten sie als Teil der Privatsammlung der Schillings an das Museum, die das Museum aus dem Nachlass erwarb. Meidner kehrte 1953 nach Deutschland zurück. Heute verwahrt das Jüdische Museum der Stadt Frankfurt am Main seinen künstlerischen Nachlass.

Rosy oder Rosi? Wenn die Datierung der Zeichnungen stimmt, handelt es sich bei der Dargestellten um Rosi Schilling (geb. Levy), da Edmund Schilling 1944 von seiner ersten Ehefrau, →Rosy Schilling, bereits geschieden war. Entsprechend häufig ruft die Ähnlichkeit der Namen Verwechslungen hervor.

Nach Schillings Tod am 6. Oktober 1974 in Edgware (bei London) ging seine wertvolle Sammlung in Teilen an das British Museum und an das Germanische Nationalmuseum.[17] Der Kunsthistoriker war in zweiter Ehe verheiratet mit Rosi Levy. Sie nahm ebenso wie Schillings erste Ehefrau den Namen Schilling an und publizierte unter diesem Namen nach dem Tod ihres Ehemannes über seine private Sammlung.[18] Edmund Schilling kehrte nie nach Deutschland zurück.[19]

Text: Jennifer Heinze

Literatur

Bartrum, Giulia: Edmund Schilling (1888-1974), scholar and collector. Old Master drawings at the British Museum, in: Apollo, 146 (429), 1997, S. 52-53.

Busch, Werner: Leben im Exil. Begegnungen mit Emigranten der Kunstgeschichte, Berlin 2024.

Shaw, James Byam: Dr. Edmund Schilling, in: Burlington Magazine, 177 (1975), S. 51.

Francini, Esther Tisa: Im Spannungsfeld zwischen privater und öffentlicher Institution. Das Städelsche Kunstinstitut und seine Direktoren 1933-1945, in: Fleckner, Uwe und Hollein, Max (Hrsg.): Museum im Widerspruch. Das Städel und der Nationalsozialismus, Berlin 2011, S. 93-146.

Francini, Esther Tisa: Biographischer Artikel zu Edmund Schilling, in: Fleckner, Uwe und Hollein, Max (Hrsg.): Museum im Widerspruch. Das Städel und der Nationalsozialismus, Berlin 2011, S. 355-356.

Landolt, Hans Peter: Edmund Schilling, in: Kunstchronik, 28 (1975), S. 183-185.

Katz, Marlen: Schilling, Rosy, geb. Kahn, in: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), erschienen im Juli 2020, https://frankfurter-personenlexikon.de/node/11649 (zuletzt überprüft am 11.04.2025).

Wendland, Ulrike: Biographisches Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil. Leben und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler, München 1999, Bd. 2, S. 613-617.

Anmerkungen

[1] Sorensen, Lee und Kamer, Paul: Schilling, Edmund, in: Dictionary of Art Historians, https://arthistorians.info/schillinge/ (abgerufen am 26.05.2025).

[2] Shaw, James Byam: Dr. Edmund Schilling, in: Burlington Magazine, 177 (1975), S. 51.

[3] Landolt, Hans Peter: Edmund Schilling, in: Kunstchronik, 28 (1975), S. 183–185, S. 183.

[4] Shaw 1975, S. 51.

[5] Ebd.

[6] Francini, Esther Tisa: Im Spannungsfeld zwischen privater und öffentlicher Institution. Das Städelsche Kunstinstitut und seine Direktoren 1933-1945, in: Uwe Fleckner und Max Hollein (Hrsg.): Museum im Widerspruch. Das Städel und der Nationalsozialismus, Berlin 2011, S. 93–146, S. 111.

[7] Ebd.

[8] Katz, Marlen: Schilling, Rosy, geb. Kahn. , erschienen im Juli 2020, https://frankfurter-personenlexikon.de/node/11649 (abgerufen am 11.04.2025).

[9] Busch, Werner: Leben im Exil. Begegnungen mit Emigranten der Kunstgeschichte, Berlin 2024, S. 99.

[10] Katz 2020.

[11] Landolt, S. 184. Francini, Esther Tisa: Edmund Schilling, in: Uwe Fleckner und Max Hollein (Hrsg.): Museum im Widerspruch. Das Städel und der Nationalsozialismus, Berlin 2011, S. 355–356, S. 356.

[12] Busch 2024, S. 101.

[13] Ebd.

[14] Shaw 1975, S. 51.

[15] Ebd.

[16] Katz 2020.

[17] Shaw 1975, S. 51. Busch 2024, S. 98.

[18] Schilling, Rosi: Die von Edmund Schilling gesammelten Zeichnungen, Edgware 1982.

[19] Landolt 1975, S. 184.

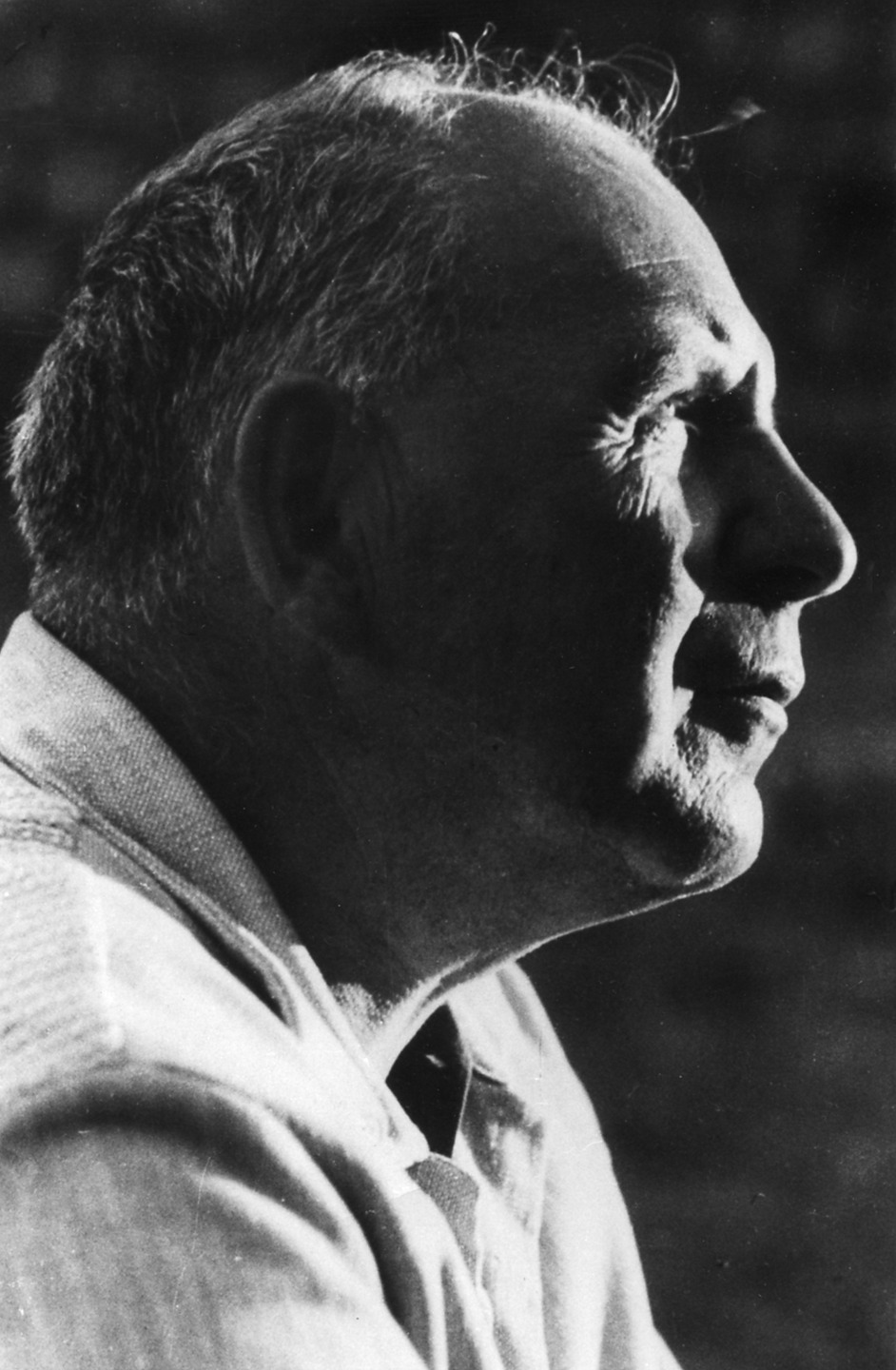

Hans Jantzen

Jantzen, Hans, *24.4.1881 in Hamburg, gest. 15.2.1967 in Freiburg i. Brsg.; ord. Professor für mittlere und neuere Kunstgeschichte an der Frankfurter Universität von 1931 bis 1935.

Hans Jantzen kam am 24. April 1881 in Hamburg als Sohn des Buchhändlers Rudolph Jantzen und dessen Ehefrau Alwine, geb. Lage, zur Welt. Seine Schulzeit verbrachte er in Hamburg und in Lüneburg. Nach dem Abitur ging er nach München, um dort die Rechte zu studieren, besuchte dort aber auch philosophische und kunsthistorische Vorlesungen. Nach seinem Militärdienst wandte er sich 1904 dem Studium der Kunstgeschichte in Berlin zu, wo er Vorlesungen unter anderen bei Georg Swarzenski und Heinrich Wölfflin besuchte. 1906 heiratete er Marie, die Tochter des Schuldirektors Theobald Karnstädt. Aus ihrer Ehe gingen zwei Söhne und zwei Töchter hervor. 1906 wechselte Jantzen an die Universität Halle-Wittenberg, wo er als Schüler Adolph Goldschmidts im Jahr 1908 promoviert wurde. Seine Dissertation über „Das niederländische Architekturbild“ wurde 1910 von Klinkhardt und Biermann in Leipzig verlegt.

Zu Studienzwecken hielt er sich nach der Promotion ganze drei Jahre in Frankreich, Holland und Italien auf. 1912 habilitierte sich Jantzen in Halle. Seiner Habilitationsschrift über die Farbenwahl und Farbgebung in der holländischen Malerei des XVII. Jahrhunderts entstammte die dann alsbald angekündigte Vorlesung über „Die Malerei im Architektonischen Raum“. Der „architektonische Raum“ bzw. der „kunstgeschichtliche Raumbegriff“ (1938) sollte zu einem Schwerpunkt der fachlichen Interessen Jantzens werden. Auch in seinem Buch über die Kunst der Gotik, 1957, konzentrierte er sich auf den sakralen Gehalt des Raumes.

Ab 1916 war Jantzen der Nachfolger Wilhelm Vöges auf dem Ordinariat für Kunstgeschichte an der Universität Freiburg im Breisgau. Nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigte ihn vorwiegend die deutsche Kunst des Mittelalters. 1925 erschien sein Buch über Deutsche Bildhauer des 13. Jahrhunderts und 1927 sein inzwischen berühmter Aufsatz über den gotischen Kirchenraum. Bis zu seinem Wechsel nach München bot Jantzen Vorlesungen über das Münster zu Straßburg, über Geist und Schicksal der deutschen Kunst, über die Geschichte der Monumentalskulptur des Abendlandes vorn 11. bis 13. Jahrhundert, über die Kunst der Reichenau und die deutsche Plastik vorn 13. Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters an. Jantzen unternahm wenigstens zwei Exkursionen: im Sommersemester 1933 fuhr er mit den Studierenden nach Mainz, Worms, Aschaffenburg und Würzburg; im darauf folgenden Jahr besuchte er mit dem Seminar Danzig und die Marienburg.

Kautzschs Leidenschaft für die Abgußsammlung teilte Jantzen nicht. Nachdem im Sommer 1932 der Etat für den Erwerb von Abgüssen stark gekürzt worden war, bedauerte Jantzen zwar, keine hochwertigen Reproduktionen mehr anschaffen zu können. Doch wurden danach auch keine Gipse mehr gekauft.

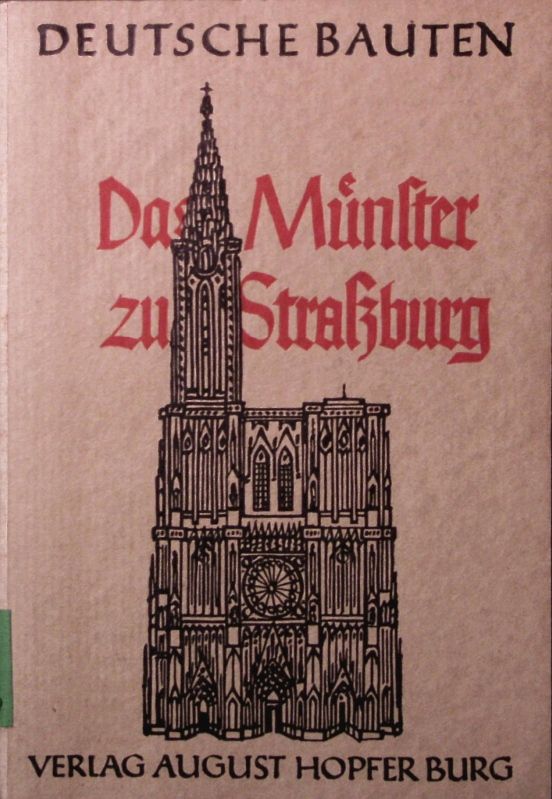

Während seiner Frankfurter Zeit erschien Jantzens Broschüre über „Das Münster zu Straßburg“ in der Reihe Deutsche Bauten. Bereits hier lassen sich deutschnationale Töne nicht überhören […]. Auch Passagen in Jantzens „Bericht über die Deutsche Kunstwissenschaft 1933-1942″ im Periodikum „Forschungen und Fortschritte“ (1942) lassen sich noch als Reaktionen auf Prioritäts- und Supioritätsansprüche seitens französischer Kunsthistoriker lesen. Doch bereits 1935 erschien seine Broschüre „Geist und Schicksal der deutschen Kunst“, deren Schlußsätze nicht nur als knappe Verbeugung vor der Macht bzw. der Gewalt gelten können […].

1933 wurde Jantzen Prorektor der Universität und Dekan der philosophischen Fakultät und blieb in diesen Ämtern bis 1935. Nach Susanna Keval, ,,Widerstand und Selbstbehauptung in Frankfurt am Main 1933-1945, Spuren und Materialien“, Frankfurt New York 1998, S. 84, unterschrieb Jantzen zusammen mit anderen, nicht entlassenen Professoren am 3. März 1933 einen Wahlaufruf zugunsten der NSDAP und Adolf Hitlers. 1935 verließ er die Frankfurter Universität, um an der Universität München die Nachfolge von Wilhelm Pinder anzutreten. Pinder war nach Berlin gerufen worden, so daß der Berliner Ordinarius Albert Erich Brinckmann seinen Posten räumen mußte. Einer »Versetzung« nach Frankfurt stimmte Brinckmann zu. Jantzen lehrte in München bis 1951. 1948 wurde er zum Ersten Vorsitzenden des nunmehr gegründeten Verbandes deutscher Kunsthistoriker gewählt und blieb dies bis 1954. 1954 wurde er dessen Ehrenvorsitzender, nachdem er bereits 1953 nach Freiburg zurückgekehrt war. Dort ernannte ihn die Universität zum Honorarprofessor. Er starb am 15. Februar 1967 in Freiburg. [Feineis 2002, 119-126]

Literatur:

Kurt Bauch und Hermann Korth (Hg.), Wort der Freunde dem Freund in die Abgeschiedenheit: Erinnerungen an Hans Jantzen. Gesprochen bei der Totenfeier am 20. Februar 1967, Freiburg 1967

Herbert von Einem, (Nachruf) Hans Jantzen. In: Kunstchronik XX, 1967, S. 144-146

Annemarie Gethmann-Siefert, Martin Heidegger und die Kunstwissenschaft. In: Otto Pöggeler (Hg.), Heidegger und die praktische Philosophie, Frankfurt am Main 1988

Heinrich Dilly, Deutsche Kunsthistoriker 1933-1945, München 1988

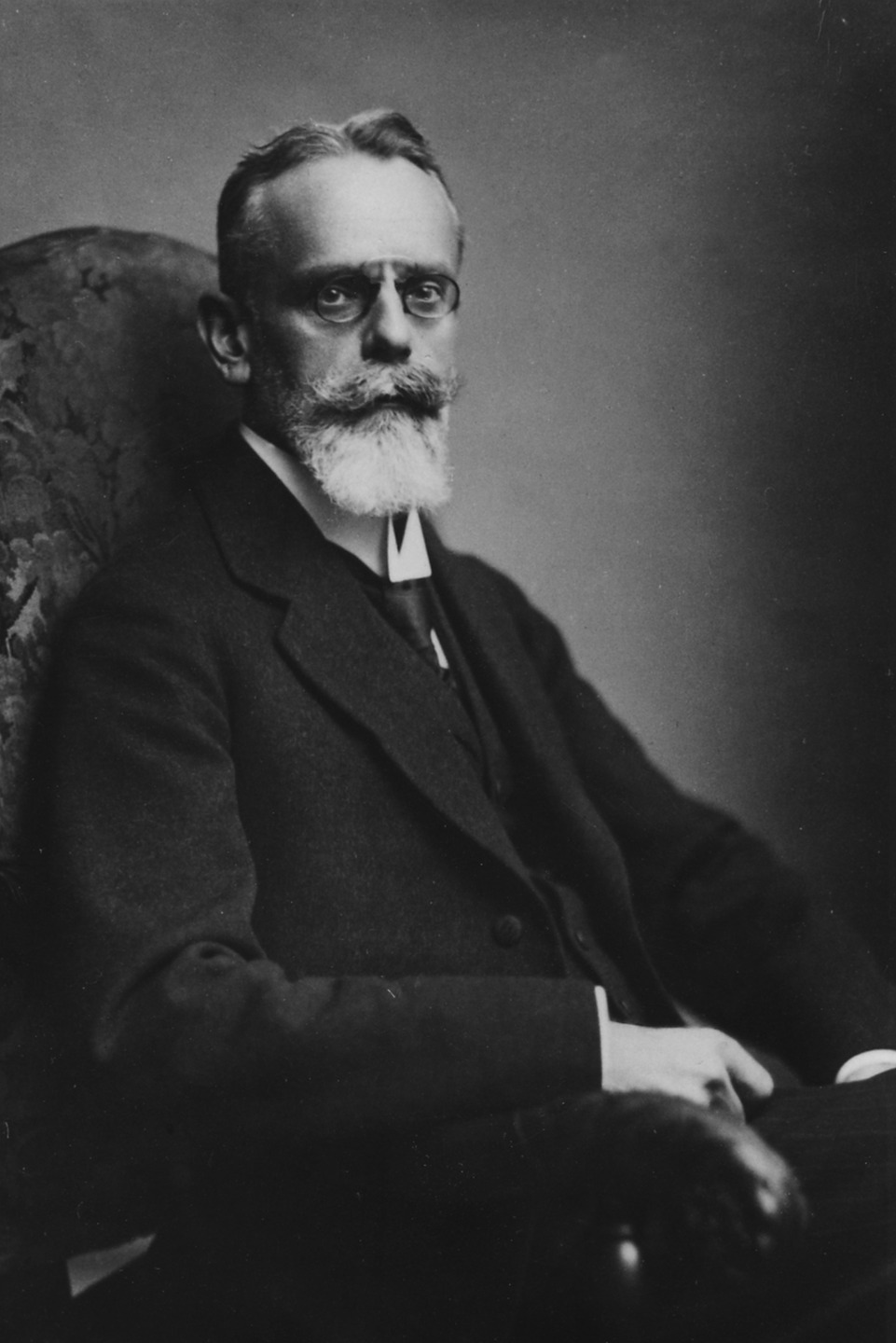

Albert Erich Brinckmann

Albert Erich Brinckmann (4.8.1881 Norderney – 10.8.1957 Köln) studierte Kunstgeschichte und Klassische Archäologie in München und Berlin. Er promovierte 1905 über die Entwicklungsreihe eines Darstellungselementes, fünf Jahre später folgte die Habilitation an der Technischen Hochschule über den Städtebau der Renaissance. 1912 erhielt er seinen ersten Ruf an die Technische Hochschule Karlsruhe. In den nachfolgenden Jahren baute er als Gründungsordinarius die kunstgeschichtlichen Institute in Rostock (1919) und in Köln (1921) auf. 1931 wurde er nach Berlin an die Friedrich-Wilhelms-Universität berufen. Der Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte war zu der Zeit eine der angesehensten in Deutschland und Brinckmann war auf dem Zenit seiner Karriere. Sein unfreiwilliger Wechsel nach Frankfurt 1935 war das Ergebnis eines „Ringtauschs“, der vom Kultusminister Bernhard Rust initiiert worden war: Hans Jantzen, der von 1931 an Professor am Frankfurter Kunstgeschichtlichen Institut und seit 1933 Prorektor der Universität und Dekan der philosophischen Fakultät war, wurde 1935 der Nachfolger Wilhelm Pinders an der Universität München. Pinder war nach Berlin berufen worden, wo Brinckmann für ihn seine Stelle verlassen musste und nach Frankfurt versetzt wurde. Sowohl die Motive dieses „Ringtausches“ als auch alle daran beteiligten Drahtzieher sind bis heute nicht endgültig geklärt und benannt.

Brinckmann war einer der bekanntesten Kunsthistoriker seiner Zeit, auch international: Er war Mitglied zahlreicher kunsthistorischer Verbände und ein begehrter Vortragsgast, der häufig ins Ausland eingeladen wurde. Schwerpunkt seiner Forschungen war die Kunstgeschichte des 16.–18. Jahrhunderts in Deutschland, Italien und Frankreich, die er in seinen Lehrveranstaltungen häufig mit vergleichendem Ansatz behandelte. Es ging ihm dabei weniger darum, die Einflüsse französischer und italienischer auf die deutsche Kunst herauszuarbeiten, sondern mehr – und das stand ganz im nationalistischen Geist der Zeit – die Leistungen der deutschen Kunst gegenüber den anderen zu präsentieren. [Droste/Reichert 2021]

Harald Keller

Frankfurt a. M., Kunstgeschichtliches Institut

Harald Keller (24.6. 1903 Kassel – 5.11. 1989 Frankfurt a. M.) studierte Kunstgeschichte von 1923 bis 1929 an den Universitäten in Leipzig, Heidelberg und München. Sein Studium schloss er mit der Promotion in München mit einer Arbeit über Das Treppenhaus im deutschen Schloß- und Klosterbau des Barock ab, die von Wilhelm Pinder betreut wurde. Danach war er Assistent im Sankt Annen Museum in Lübeck, bevor er 1930 als Stipendiat und später als Assistent an die Bibliotheca Hertziana nach Rom ging. 1935 habilitierte er in Frankfurt über Die Bauplastik des Sieneser Doms. Keller folgte 1935 dem Betreuer seiner Habilitation, Hans Jantzen, nach München, wo er bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs Dozent für mittelalterliche und neuere Kunstgeschichte war. Nach seinem Militärdienst (1939-1944) wurde er zum außerplanmäßigen Professor in München ernannt. Da Keller als „nicht belastet“ eingestuft worden war, bekam er 1947 den Ruf an die Universität Frankfurt, wo er bis zu seiner Emeritierung 1971 – also fast 25 Jahre! – als Ordinarius lehrte.

Die Äußerungen der Studierenden über Harald Keller charakterisieren ihn als engagierten Lehrer, der das gesamte Gebiet der Kunstgeschichte – „von Konstantin bis Kokoschka“, wie er selbst es beschrieb, – in seinen Lehrveranstaltungen vermittelte. Von den zahlreichen Schriften ist sein Werk über die Kunstlandschaften Italiens (1960) hervorzuheben, in dem er die Kunstgeografie als ein zusätzliches Instrument für das Verständnis von Kunst aufnimmt. [Droste/Reichert 2021]

Berthold Hinz

Während seiner Zeit in Frankfurt erschien u.a. der Sammelband »Autonomie der Kunst. Zur Genese und Kritik einer bürgerlichen Kategorie« (Frankfurt/M. 1972), der kurz darauf prominent von Peter Bürger in dessen »Theorie der Avantgarde« (Frankfurt/M. 1974) aufgegriffen wurde. Die grundlegende Monografie »Die Malerei im deutschen Faschismus. Kunst und Konterevolution« (München 1974) erschien 1975 in italienischer und 1979 in englischer Übersetzung.

Der deutsche Kunsthistoriker Berthold Hinz (*1941) studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Philosophie in Kiel, Mainz, Bonn und Münster.[1] 1969 promovierte er an der Universität Münster mit einer Arbeit über »Das Ehepaarbildnis – seine Geschichte vom 15. bis 17. Jahrhundert«.[2] Bei den Staatlichen Museen in Berlin begann Hinz seine wissenschaftliche Laufbahn. Nach seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Tutor an der Freien Universität im damaligen West-Berlin war er im Zeitraum von 1971 bis 1974 am Kunsthistorischen Institut der Universität Frankfurt am Main tätig. Im Personen- und Vorlesungsverzeichnis der Universität Frankfurt für das Wintersemester 1972/73 ist vermerkt, dass er Übungen zur Ideologie und Struktur der nationalsozialistischen Kunst hielt.

Unter anderem folgende Lehrveranstaltungen von Hinz werden in den Vorlesungsverzeichnissen vom Wintersemester 1972/73 bis zum Sommersemester 1975 angeführt: „Übungen zur Ideologie und Struktur der nationalsozialistischen Kunst“; „Studien z. abendländischen Bildnisgenese“; „Lübeck, Strukturen eines bürgerl. Gemeinwesens in Kunst u. Geschichte“; „Kunst u. Ästhetik im „Dritten Reich““; „Englische Malerei im 18. Jahrhundert“; „Hegels Kunsturteil, sein Verhältnis zum System der Ästhetik und seine Realisierung in der Gesellschaft der Zeit.“ Im Zusammenhang der Ausstellungen im Frankfurter Kunstverein sind außerdem die von Georg Bussmann vom Wintersemester 1972/73 bis zum Sommersemester 1974 durchgeführten Übungen zur „Ausstellungspraxis – Vorbereitung einer Ausstellg. d. Frankf. Kunstvereins“ zu nennen. →Lehrveranstaltungen

1974 wurde Hinz eine Professur für Kunstwissenschaft an der Pädagogischen Hochschule in West-Berlin verliehen, ab 1980 an der Hochschule der Künste Berlin. Seit Ende 1989 und bis zu seiner Emeritierung war Hinz Professor für Allgemeine Kunstgeschichte an der Universität Kassel.

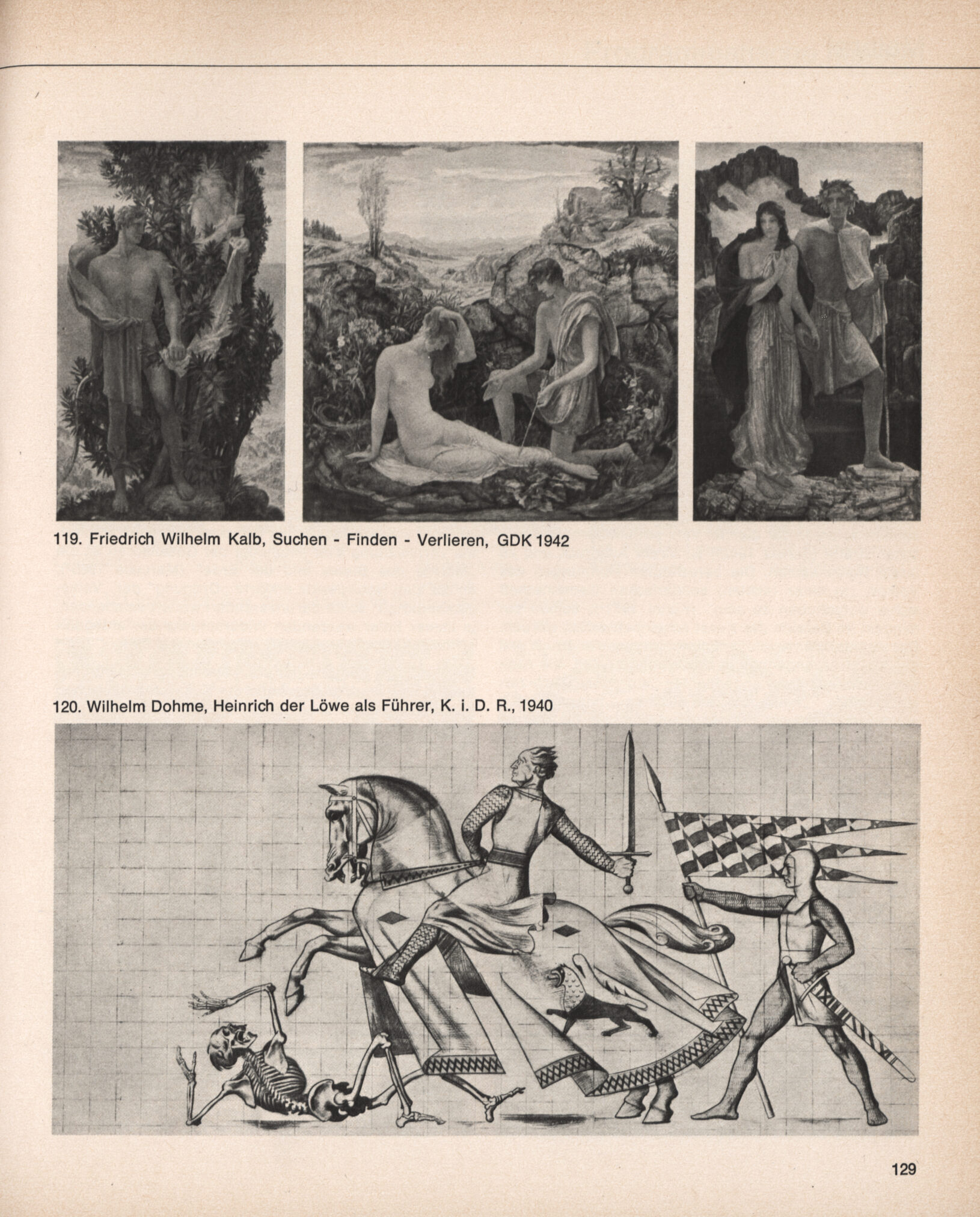

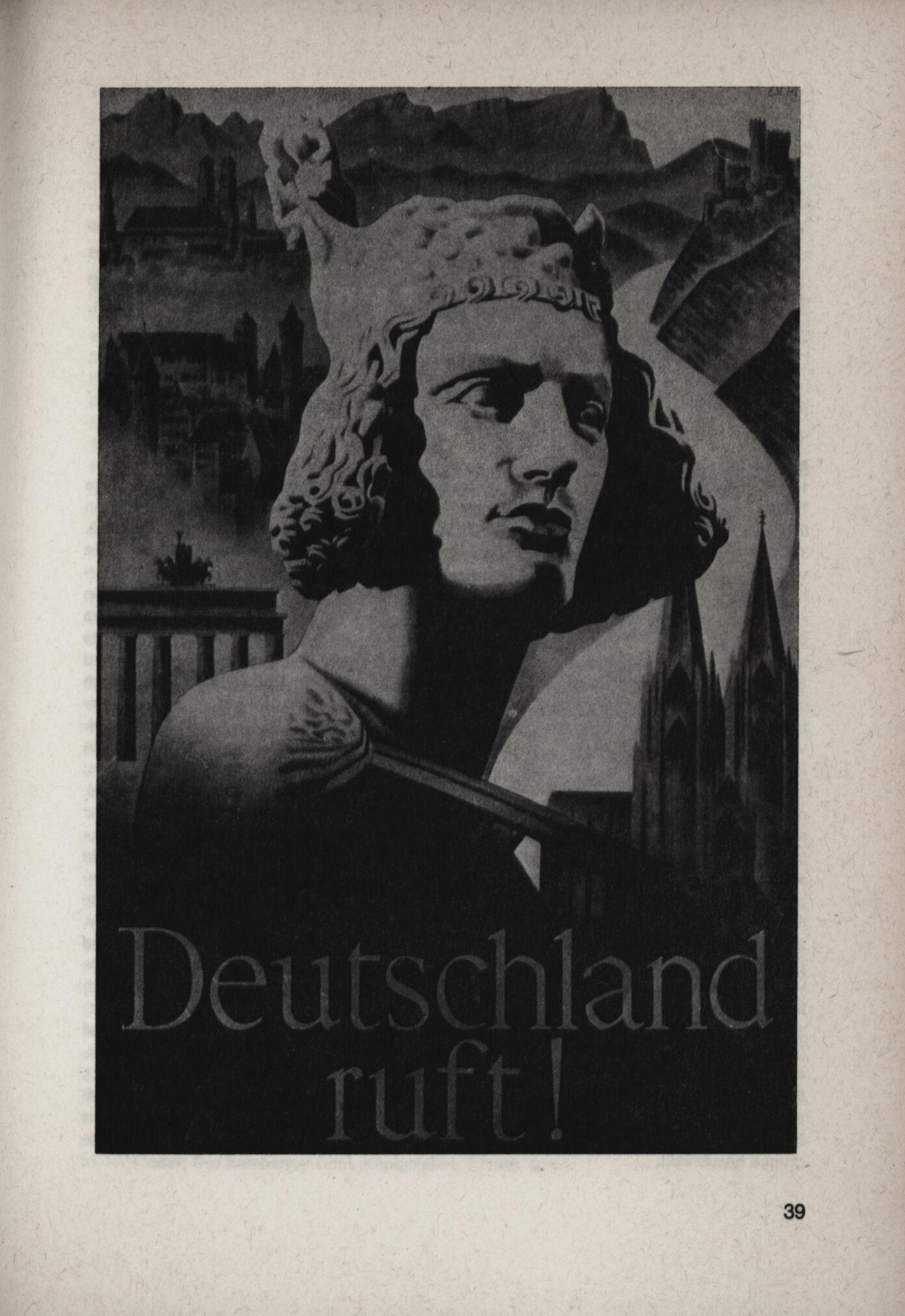

Hinz gehört zu den ersten Kunsthistorikern, die sich mit Kunst des Nationalsozialismus beschäftigen.[4] Er analysierte die Malerei des Nationalsozialismus als Instrument ästhetischer Kontrolle und politischer Propaganda, in deren Folge die Kunst als ideologisches Fundament zur Verfestigung des NS-Regimes fungierte. Ein zentraler Aufschlag innerhalb dieses Interesses stellte die 1974 im Frankfurter Kunstverein und gemeinsam mit Georg Bussmann sowie einer Arbeitsgruppe mit Studierenden des KGI realisierte Ausstellung „Kunst im 3. Reich: Dokumente der Unterwerfung“ dar.[5] In dem unter dem gleichen Titel erschienenem Katalog argumentiert Hinz, dass der „faschistische Antirealismus“ gezielt alle noch verbliebenen Bezüge zur Wirklichkeit eliminierte. Stattdessen wurden bevorzugt Motive der klassischen Mythologie bedient sowie umgekehrt Szenen einer mythologisch verklärten Geschichte dargestellt.[6]

„Nicht entscheidend ist es, daß Kunst überhaupt zu Diensten verfügt ist, sondern zu welchen Diensten sie verfügt wurde; ebensowenig, daß die Maler – bewußt oder unbewußt – auf Zwecke eingehen, sondern daß sie auf diese faschistischen Zwecke eingingen“[3]

Kunst zwischen Mythenbildung und Geschichtsrevisionismus: oben: Friedrich Willhelm Kalb: Suchen-Finden-Verlieren, 1942, Große Deutsche Kunstausstellung (München). Unten: Willhelm Dohme: Heinrich der Löwe als Führer, 1940, Skizze für ein Fresko, getreu dem nationalsozialistischem Narrativ: „Einst zogen deutsche Ritter in weite Fernen, […] heute kämpfen unsere Soldaten […], um Europa vor der Vernichtung zu bewahren.“[8]

Die als Wanderausstellung konzipierte Schau erregte, genau wie die im Jahr zuvor im Frankfurter Kunstverein realisierte Kollwitz-Ausstellung, ein breites öffentliches Interesse, das von hitzigen Debatten begleitet wurde.[7]

Neben Kunsthistoriker:innen wie Hans-Ernst Mittig, Jutta Held und Martin Warnke steht Hinz für eine kritische Kunstgeschichte, die ihre Gegenstände nicht isoliert vom sozialen und politischen Kontext betrachtet, sondern deren Verflechtungen aufdeckt.

In dem von Martin Warnke herausgegebenen Tagungsband zum Kunsthistorikerkongress 1970 in Köln – ein Wendpunkt innerhalb der Kunstgeschichte der Nachkriegszeit -, beschäftigte Hinz sich mit der nationalistischen Vereinnahmung des Bamberger Reiters, die vonseiten der Kunstgeschichte etabliert wurde: „Die Kunstgeschichte hat es versäumt, neben der Deutung der Gegenstände zugleich auch die Deutung zu ihrem Gegenstand zu machen. Im Gewande des Wissenschaftlichen produzierte sie Weltanschauung, unter der Maske des Unpolitischen funktionierte sie politisch“.[9]

Text: Huiyun Kim

Ergänzung & Redaktion: Alisha Spatz und Thomas Helbig

Anmerkungen

[1] Für eine Übersicht zu den Veröffentlichungen von Hinz siehe: Sabine Naumer: Bibliographie zum 60. Geburtstag, Kassel 2001/2013, https://urn.fi/urn:nbn:de:hebis:34-2013030442558.

[2] Vgl. die spätere Publikation: Berthold Hinz, Studien zur Geschichte des Ehepaarbildnisses, in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 19, 1974, S. 139-218, https://doi.org/10.2307/1348596.

[3] Berthold Hinz, Malerei des deutschen Faschismus, in: Frankfurter Kunstverein (Hg.), Kunst im 3. Reich. Dokumente der Unterwerfung, Frankfurt am Main 1974, S. 122-129, hier S. 122. Ausführlicher ist Hinz in seiner Monographie Die Malerei im deutschen Faschismus – Kunst und Konterevolution (München 1974) auf dieses Thema eingegangen. Vom 8.–11. Oktober 1977 fand im Historischen Museum Frankfurt/M. außerdem die u.a. von Hinz und Mittig (im Namen des Ulmer Vereins) organisierte Tagung: Faschismus – Kunst und visuelle Medien statt.

[4] Vgl. Gerhard Eimer; Heinrich Dilly: Die Geschichte des Kunstgeschichtlichen Institutes der Goethe-Universität Frankfurt 1915 – 1995 (Frankfurter Fundamente der Kunstgeschichte Bd. XVII, hg. v. Direktorium des Kunstgeschichtlichen Instituts), Frankfurt: 2002, S. 13.

[5] Die Mitglieder der Arbeitsgruppe, zu der Personen aus dem Frankfurter Kunstverein und des KGI gehörten, werden im Impressum genannt: Frankfurter Kunstverein (Hg.), Kunst im 3. Reich. Dokumente der Unterwerfung, Frankfurt am Main 1974.

[6] Berthold Hinz, Malerei des deutschen Faschismus, in: Frankfurter Kunstverein (Hg.), Kunst im 3. Reich. Dokumente der Unterwerfung, Frankfurt am Main 1974, S. 122-129, hier S. 125

[7] Die Ausstellung war danach im Kunstverein Hamburg, im Württembergischen Kunstverein Stuttgart, in den Städtischen Kunstsammlungen Ludwigshafen, im Kunst- und Museumsverein Wuppertal und im Haus am Waldsee Berlin zu sehen. Die Kontroverse um die Ausstellung wurde in einer eigens erstellten Publikation zusammengetragen: Georg Bussmann (Hg.), Betrifft: Reaktionen, Anlass: Kunst im 3. Reich, Dokumente der Unterwerfung, Frankfurt 1975.

[8] Dies verlautete Hitler mit einer Proklamation vom 30. Januar 1943, zit. n. Kunst im 3. Reich 1974, S. 127.

[9] Berthold Hinz, Der „Bamberger Reiter“, in: Martin Warnke,(Hg.): Das Kunstwerk zwischen Wissenschaft und Weltanschauung, Gütersloh 1970, S. 26-47, hier S. 40. Vgl. auch den Klappentext: „Statt der Hingabe an das Kunstwerk, statt scheinbar voraussetzungsloser und unmittelbaren Beschäftigung mit Kunst […], kritische Selbstreflexion mit dem Ziel einer Neubestimmung der Kunstgeschichte in ihrem gesellschaftlichen Bezug.“