Städelsches Kunstinstitut

Am Anfang jener bürgerlichen Stiftungen, die 1914 zur Gründung der Frankfurter Universität führten, steht das Städelsche Kunstinstitut von 1817, an dessen Gemäldegalerie bereits eine lange Reihe namhafter Kunsthistoriker (beispielsweise Passavant) tätig gewesen war. So entstand das Kunstgeschichtliche Institut – wie die meisten Lehr- und Forschungsstätten der neuen Hochschule – im Anschluß an private Einrichtungen. Es hatte seinen ersten Sitz im Städel und konnte mit dessen Bibliothek arbeiten, was durch gegenseitige Verträge abgesichert wurde. Seit 1908 hatte bereits →Georg Swarzenski als Städeldirektor kunsthistorische Vorlesungen auch außerhalb seines Hauses angeboten. [Eimer 1981/2002]

Am 14. Mai 1915 vereinbarten die beiden Institutionen, daß das Kunstinstitut „Räume für das »Seminar für neuere Kunstgeschichte« , d.h. ein Lesezimmer für die Studenten von ca. 80 qm und zwei Dozentenzimmer“, zur Verfügung stellt und daß es sich „zur sachgemäßen Einrichtung der betr. Räume“ verpflichtet, ,,ihre Instandhaltung, Heizung, Beleuchtung“ und „Bedienung“, d.h. Pflege, übernimmt. Im Vertrag wurde festgehalten, daß „die Räume des Seminars … ausschließlich den Seminarmitgliedern, und zwar auch außerhalb der allgemeinen Besuchsstunden der Städel’schen Sammlungen, zugänglich“ sind, gemäß der zwischen dem Leiter des Seminars und dem Städelschen Kunst-Institut zu vereinbarenden Benutzungsordnung.“ Das Städel stellte seine Biblio- und Photothek zur Benutzung im Seminar unentgeltlich zur Verfügung und verpflichtete sich, ,,soweit dies für den Seminarbetrieb erforderlich, seine Photographiensammlung und aus seinen Beständen eine Handbibliothek zur unmittelbaren Benutzung durch die Seminarmitglieder in den Räumen des Seminars aufzustellen.“ Das Städel behielt sich in dem Vertrag vor, ,,eine besondere Benutzungsordnung für die Bibliothek und Photographiensammlung festzusetzen, an welche die Seminarbesucher gebunden“ sein sollten. Beide Parteien hielten außerdem fest, daß „die Universität … für Verlust und Beschädigung verantwortlich“ ist und „durch den Seminarleiter, resp. seinen Vertreter für die Ordnung in den Seminarräumen zu sorgen“ hat. Die Universität verpflichtete sich darin zu folgenden Zahlungen: Miete der Räume jährlich 2.000 M, Instandhaltung, Heizung, Pflege und Beleuchtung der Räume jährlich 2.100 M und ein einmaliger Betrag für die Einrichtung der Räume von 4.000 M. Der Vertrag sollte mit der Eröffnung des Seminars in Kraft treten, zehn Jahre gelten und halbjährlich kündbar sein.

,,daß bei der Frankfurter Universität das Ganze jünger sei als die einzelnen Teile“ (Ludwig Pohle, Rektor der Goethe-Universität)

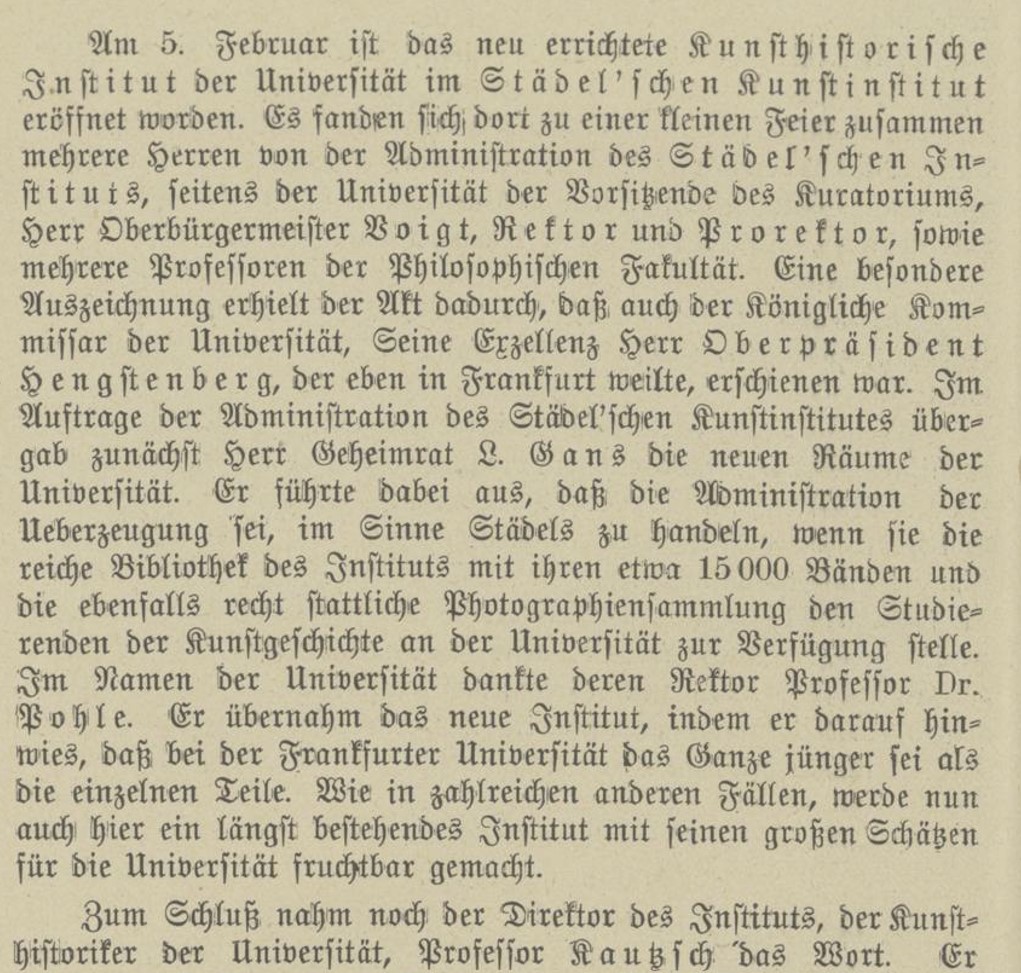

Bereits am 5. Februar 1916 wurden die Räume des kunsthistorischen Instituts im Südflügel der Städelschen Kunstsammlungen am Schaumainkai 63 eingeweiht.

Von Schwierigkeiten bei der Abrechnung von Telefongebühren und von manchem Ärger über die Öffnungszeiten abgesehen, verlief die Zusammenarbeit zwischen Museums- und Institutsleitung in der Amtszeit von →Rudolf Kautzsch offenbar recht harmonisch. Erst im Juni 1926 mußte z.B. ein Nebenapparat für das Seminar eingerichtet werden; bis dahin liefen offenbar alle Telefongespräche über die Direktion des Städel. [Dilly 2002, S. 45-47]

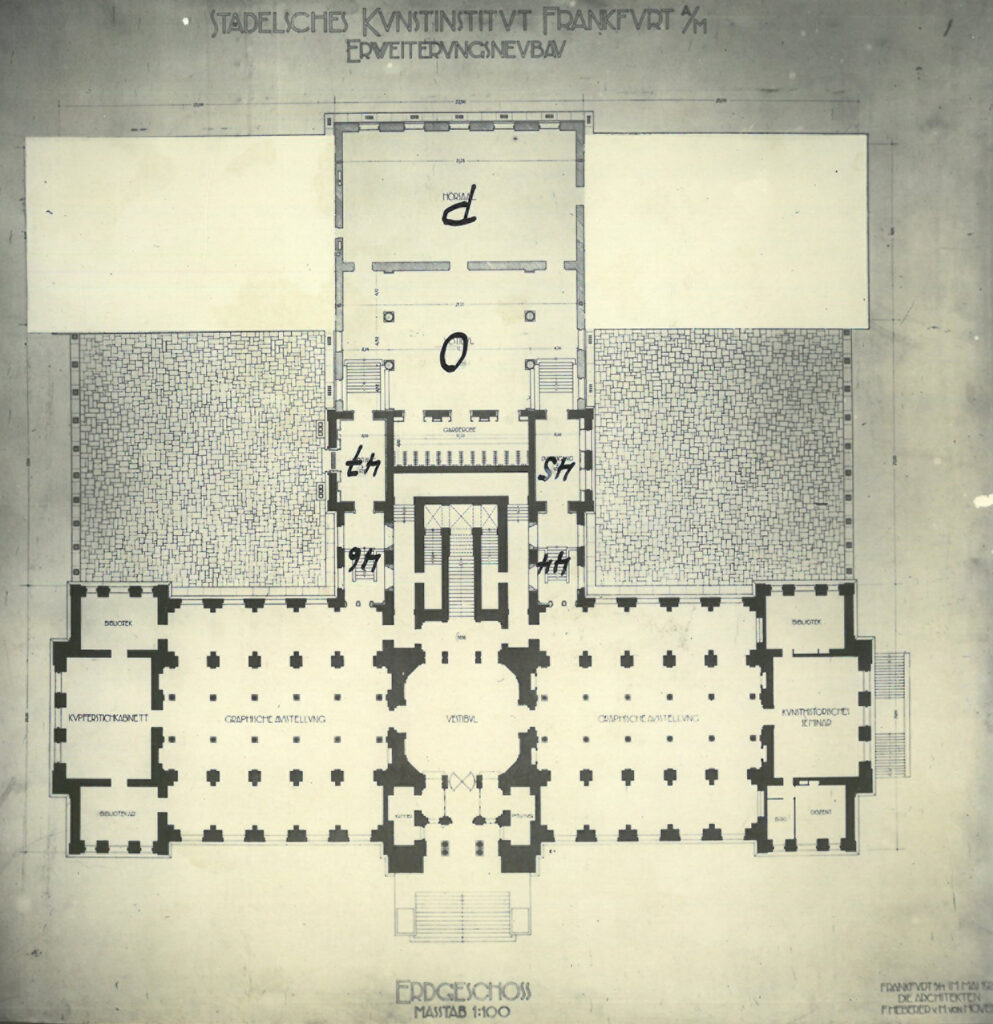

Plan für den Erweiterungsneubau des Städelschen Kunstinstituts Frankfurt a.M. 1920, Frankfurt, Städel

Es gibt bisher kaum Zeugnisse über den ersten Sitz des Kunsthistorischen Seminars. In einem Grundriss für den Erweiterungsbau des Städelschen Kunstinstituts von Franz von Hoven und Franz Herberer aus dem Jahre 1920 finden wir jedoch die Räumlichkeiten im rechten Flügel des alten Hauptgebäudes eingezeichnet. In dem Plan sind ein großer Seminarraum, ein Dozentenzimmer mit Vorzimmer und eine Dependance der Städelbibliothek zu sehen. Diese Handbibliothek sowie die gesamte Bibliothek, Diathek und Fotosammlung des Städels standen den Studierenden der Kunstgeschichte zur Verfügung. Vor allem aber war es die Nähe zu den Originalen, die den Standort des Instituts innerhalb des Museums auszeichnete. Auch andere Institute wie z.B. in Hamburg oder Wien waren zuvor dieser Praxis gefolgt.

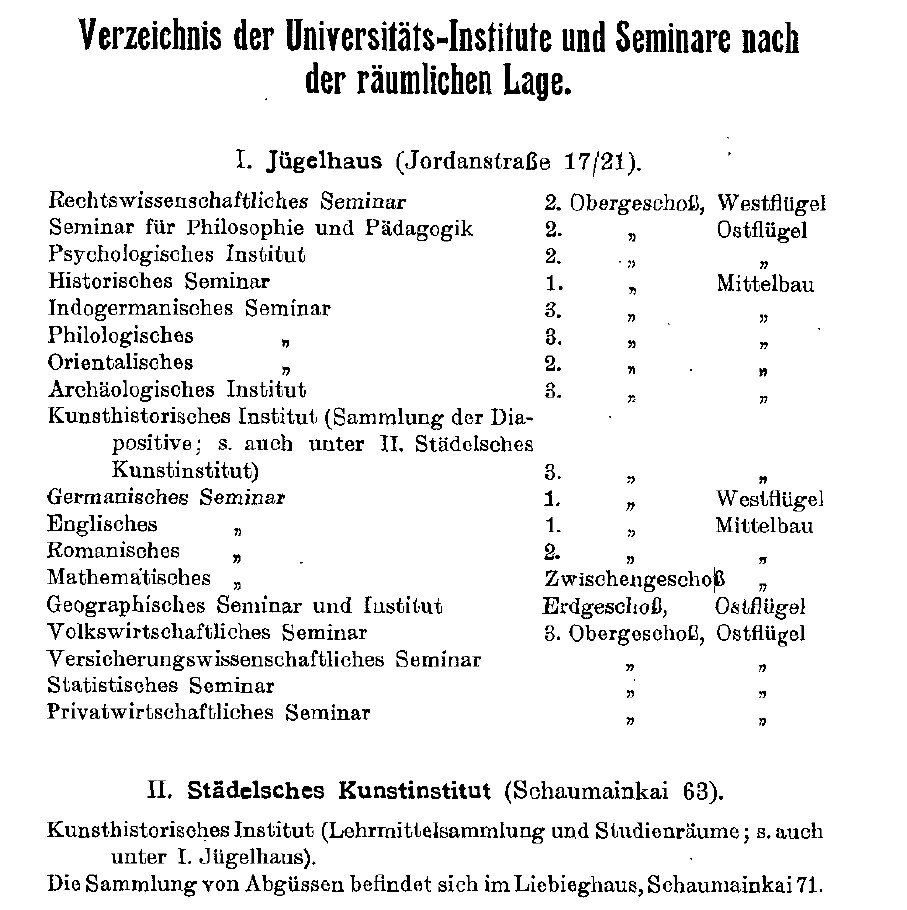

Auszug aus dem Vorlesungsverzeichnis, Sommerhalbjahr 1915, [Link]

Die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Original wird auch heute noch bevorzugt und geschätzt, denn keine Reproduktion kann die authentische und emotionale Direktheit ersetzen. Jede Kopie oder Nachbildung eines Kunstwerks bewirkt hingegen, durch ihre technische Umsetzung bedingt, eine veränderte Sinneswahrnehmung.

Die räumliche Loslösung zugunsten eines Standortes im Bereich der Universität begann 1938, vorangetrieben vom damaligen Leiter des Instituts Prof. Dr. Albert Erich Brinckmann. Die enge Verbindung zum Städel blieb dennoch bestehen. Viele Professoren zeigten noch in den 60er und 70er Jahren mit ihrem festen Arbeitsplatz in der Städelbibliothek Präsenz. Heute ist ein Teil (ca. 13000 Titel) der Städelbibliothek in der Kunstbibliothek der Universität aufgestellt. Mit Prof. Dr. Jochen Sander, dem stellvertretenden Direktor des Städel Museums, gab es von 2008 bis 2024 eine Kooperationsprofessur mit der Universität. [Droste/Reichert 2021]

Dominikanerkirche

Den Lehrmitteln des Kunstgeschichtlichen Instituts ist auch die Gipsabgusssammlung nachantiker Plastik zuzuordnen. Diese gehörte ursprünglich zum Bestand des Städelschen Kunstinstituts, bis sie 1909 an die Stadt Frankfurt verkauft wurde. Nach einigen Überlegungen, wo die Gipse ausgestellt werden könnten, schloss die Stadt mit der frisch gegründeten Universität einen Vertrag über die Verwaltung und Verwahrung der Gipsabgusssammlung. Dabei wurde die Sammlung auf zwei Institute verteilt: die Abgüsse der antiken Skulpturen gingen an das Archäologische, die nachantiken Gipse an das Kunstgeschichtliche Institut. Während das Archäologische Institut im Hauptgebäude der Universität einen Ort für die Ausstellung der Gipsabgüsse recht schnell fand, mussten die Repliken der nachantiken Plastik länger gelagert werden, bevor sie 1929 in der Dominikanerkirche für das Publikum zugänglich gemacht werden konnten.

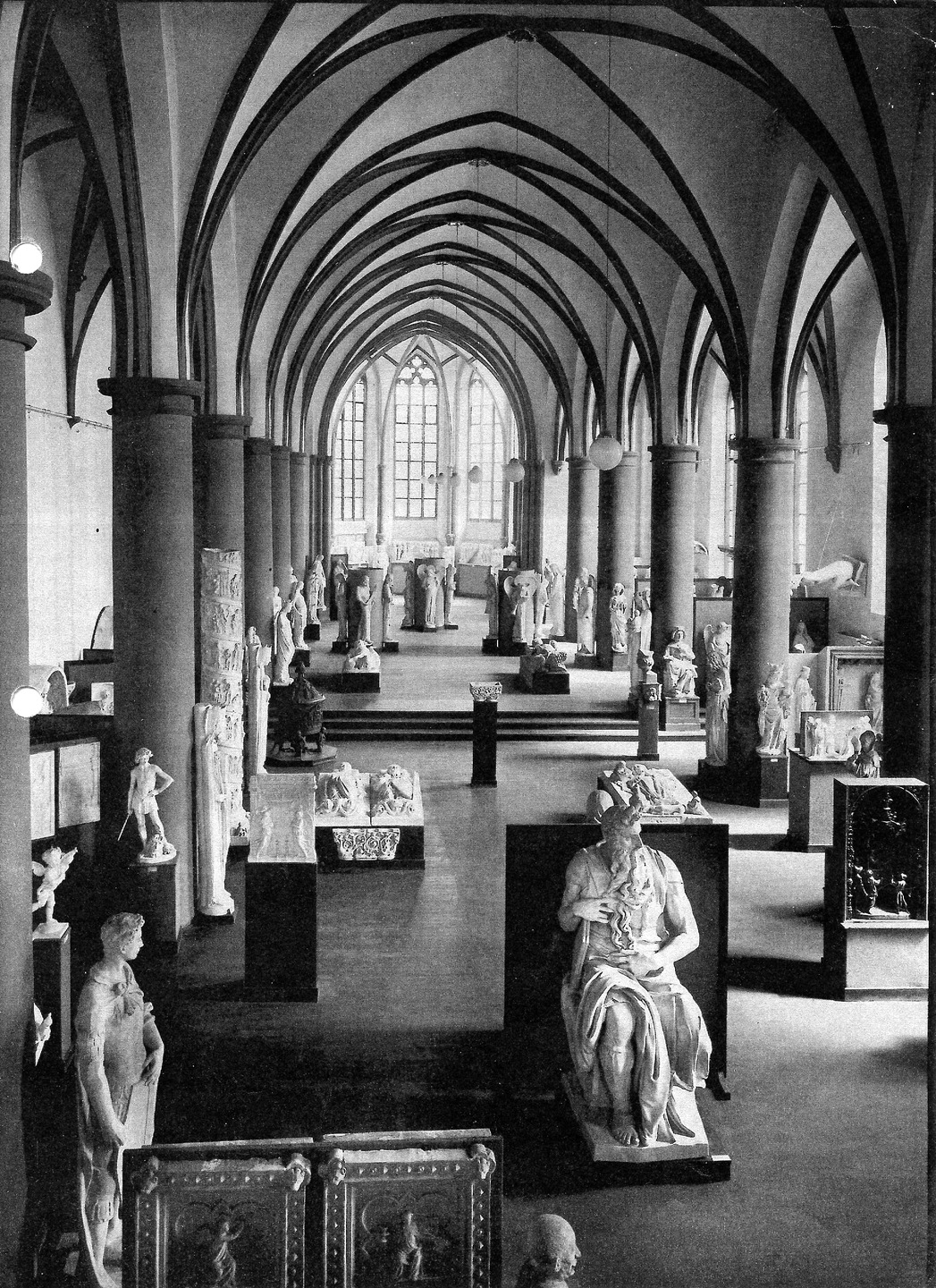

Dank Rudolf Kautzsch, dem ersten Lehrstuhlinhaber (1915-1930) am Kunstgeschichtlichen Institut, war die Sammlung zwischenzeitlich gewachsen: 1919 umfasste diese 357 Objekte, 1928 war sie auf 1.042 Gipse angewachsen. In dieser Zeit wurden besonders die Nachbildungen von Skulpturen des deutschen Mittelalters eingekauft, wie z.B. die der Naumburger Stifterfiguren. Die hier abgebildete Schwarz-Weiß Fotografie zeigt, dass die Gipse in der Dominikanerkirche anscheinend nach Ländern gruppiert wurden, denn im Vordergrund ist u.a. der Moses von Michelangelo zu erkennen. Im Chor und im Langhaus davor lassen sich Gipsabgüsse der Skulpturen aus dem deutschsprachigen Raum ausmachen wie z.B. die Figuren aus dem Straßburger Münster.

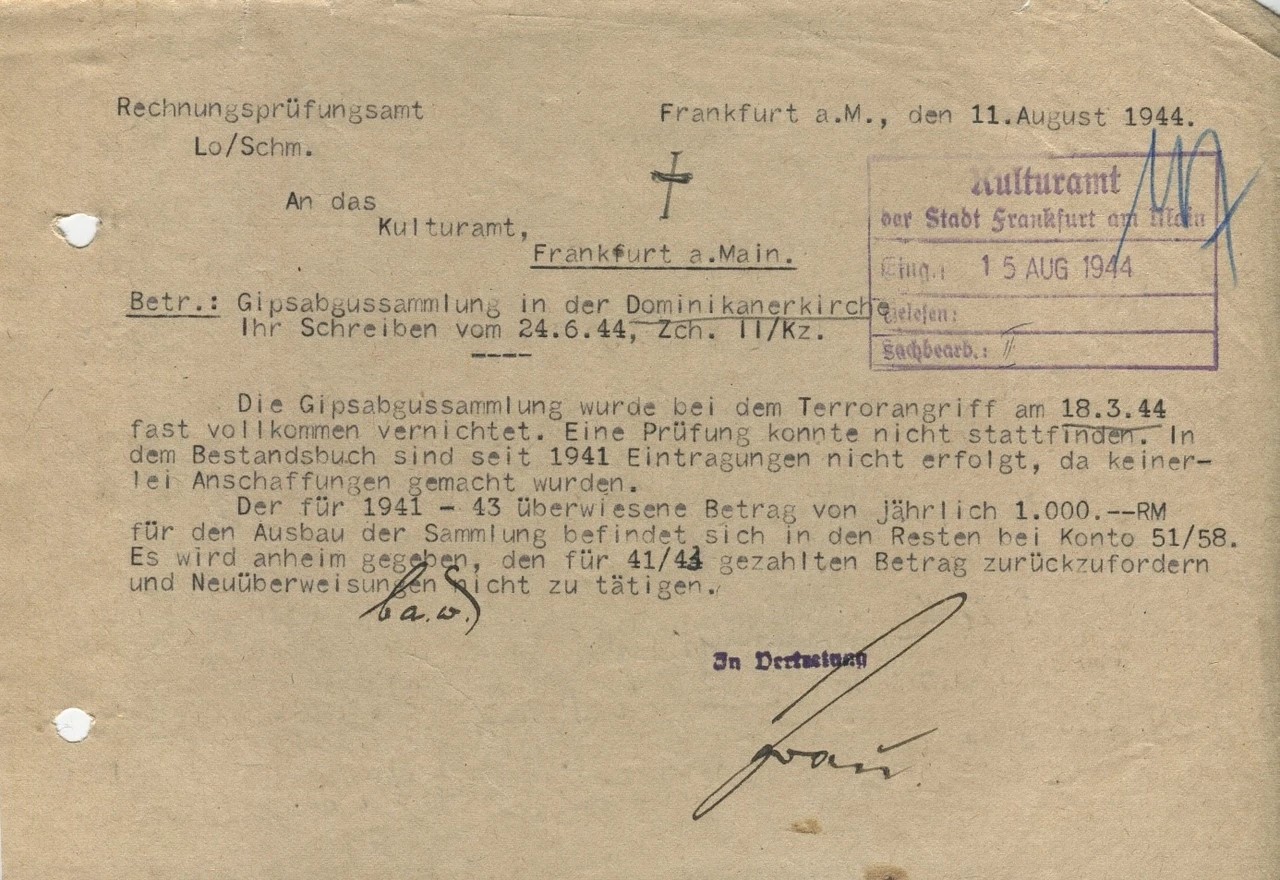

Ende der 1930er Jahre plante die Stadtverwaltung, die Sammlung der Gipsabgüsse der Universität zu schenken. Da aber vonseiten des Kunstgeschichtlichen Instituts kein Interesse mehr daran bestand – nach Brinckmann wäre es ein „Danaergeschenk“ gewesen (Brief an das Kuratorium vom 6. Oktober 1938) –, ging diese 1939 komplett in den Besitz der Stadt über. Die Überlegungen, die Sammlung in anderen Räumen zu präsentieren, und der Versuch, diese der Bildhauerklasse der Städelschule in Obhut zu geben, ließen sich nicht realisieren. Beim Luftangriff der Alliierten am 18. März 1944 wurde auch die Dominikanerkirche beschädigt und dabei die Sammlung nachantiker Plastik komplett zerstört wie die knappe Mitteilung des Rechnungsprüfungsamtes an das Kulturamt deutlich macht. [Droste/Reichert 2021]