Rosy Schilling (geb. Kahn)

Rosy Schilling, geb. Kahn. Dr. phil. Kunsthistorikerin. * 7.7.1888 Frankfurt, † 25.10.1971 London. Tochter des Kaufmanns Joseph Kahn (1854-1905) und dessen Ehefrau Henriette, geb. Maier (1860-1918). Eine ältere Schwester: Dora Kahn (seit 1910 verh. Neumond, 1884-1965). Die Familie war jüdisch und wohnte im Frankfurter Westend.

Mit der Gründung des Kunstgeschichtlichen Instituts in Frankfurt kehrte Kahn im Sommersemester 1915 in ihre Geburtsstadt zurück. Neben Kunstgeschichte belegte sie hier die Nebenfächer Geschichtliche Hilfswissenschaften und Deutsche Philologie. Am 3.8.1916 bestand sie, dreimal mit der Note „sehr gut“, ihre mündlichen Abschlussprüfungen.

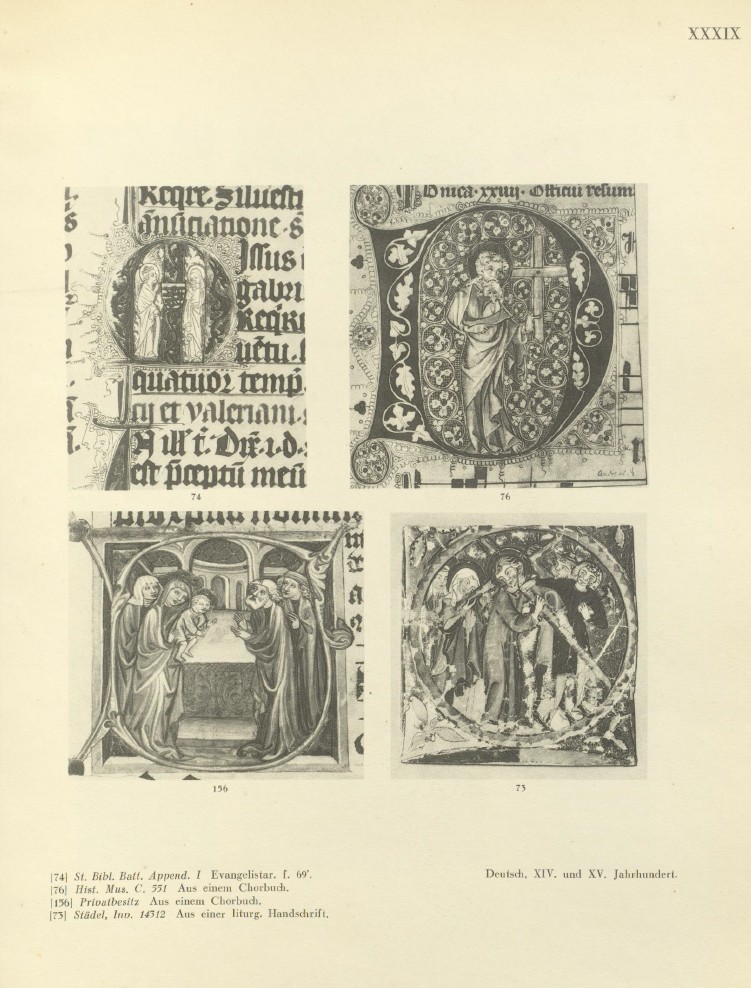

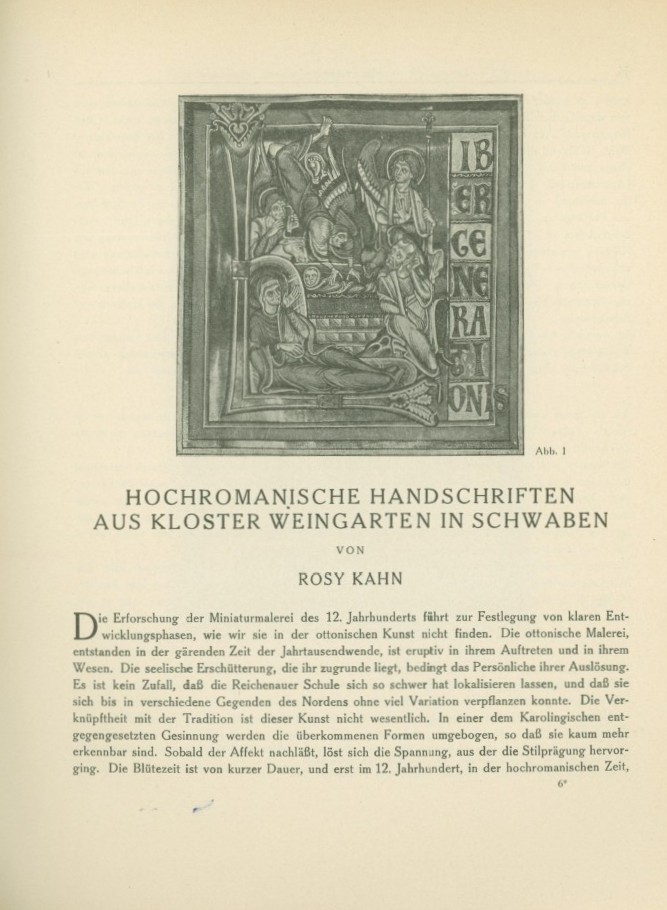

Nach Abschluss des Studiums blieb Rosy Kahn zunächst im Verband der Universität und arbeitete von Januar 1917 bis April 1919 als Volontärin am Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Neben der Museumstätigkeit stellte Kahn zwischen 1918 und 1922 im Auftrag des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft (DVfK) unter Georg Swarzenski ein Fotoarchiv zur „deutschen Buchmalerei romanischer Zeit“ zusammen, für das sie vielerorts im deutschsprachigen Raum Bibliotheken aufsuchte, dort recherchierte, sammelte und selbst fotografierte. Das Projekt für den DVfK war auch direkter Vorläufer des großen Bandes, der als Kahns Hauptwerk angesehen werden kann: Die illuminierten Handschriften und Einzelminiaturen des Mittelalters und der Renaissance in Frankfurter Besitz, welcher 1929 unter Herausgabe Georg Swarzenskis (der nur das Vorwort beigetragen hatte) veröffentlicht und vielfach rezensiert wurde.

1922 heiratete Rosy Kahn den Kunsthistoriker und Leiter der Graphischen Sammlung am Städel, →Edmund Schilling (1888-1974). Der gemeinsame Sohn Peter Edmund Joseph Schilling kam am 24.7.1923 in Frankfurt zur Welt. Zunächst im Westend wohnend, zog die kleine Familie Anfang 1931 nach Ginnheim, in den Fuchshohl 69; Margarete (1903-1945) und Ernst Kantorowicz (1892-1944) waren ihre direkten Nachbarn. Zwischen 1921 und 1933 veröffentlichte Schilling, neben ihrem oben genannten Hauptwerk, mindestens zwei Monographien sowie mehrere Aufsätze in Zeitschriften und Sammelbänden. Themenschwerpunkte waren Buchmalereien und Handschriften des Mittelalters sowie lokale Themen aus Frankfurt wie die Alten Meister im Städel Museum und die „spätromanische Malerei“ im Historischen Museum.

Der Nationalsozialismus stellte für Kahn einen tiefen Einschnitt in ihr privates und berufliches Leben dar. Im „Beiblatt zum Entschädigungsantrag auf Grund nationalsozialistischer Verfolgung“ vom 1.9.1954 formulierte sie: „Ich habe zwar keinen leiblichen Schaden erlitten, bin aber nach und nach jeder Arbeits- und Verdienstmöglichkeit verlustig gegangen, und die Atmosphäre der Rechtslosigkeit, die sich steigernde Einschränkung der seelischen und körperlichen Bewegungsfreiheit, hat neben äusseren Schwierigkeiten die Fähigkeit zu geistiger Arbeit aufs Schwerste beeinträchtigt.“ Nach Repressalien und Diskriminierungen emigrierte zunächst ihr Ehemann Edmund Schilling 1937 nach London, wo er während des Krieges auf der Isle of Man interniert war, später aber seine museale, sammlerische und beratende Tätigkeit wieder aufnehmen konnte. Der Sohn Peter Schilling emigrierte 1938 zunächst nach Liestal bei Basel und weiter nach Chésières im Kanton Waadt, um dort eine höhere Schule zu besuchen. Im gleichen Jahr zog Rosy Schilling letztmals innerhalb Frankfurts um und emigrierte, ihres gesamten Besitzes enteignet, kurz darauf nach London.

Ab 1942 konnte Schilling in Großbritannien einzelne Aufsätze in Kunstzeitschriften, bis Kriegsende ausschließlich in englischer Sprache, publizieren. Spätestens 1944 wurde sie von Edmund Schilling geschieden. Seit 1948 war Schilling britische Staatsbürgerin. In den 1950er und 1960er Jahren erstritt sie sich, vertreten durch ihren Freund, den Rechtsanwalt Friedrich Lehmann, in einem Entschädigungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland unter hohem bürokratischen Aufwand eine geringe monatliche Zahlung. Zwischen 1948 und 1967 schrieb sie, bis ins hohe Alter, Aufsätze in englischer und deutscher Sprache; Themenschwerpunkt blieb die mittelalterliche Buchmalerei Mitteleuropas. Nur vereinzelt ergab sich die Möglichkeit zu Gelegenheitsarbeiten wie Beraterinnentätigkeiten. Rosy Schilling starb mit 83 Jahren 1971 in London – ohne Frankfurt noch einmal besucht zu haben.

Text: Marlen Katz

* gekürzte Fassung von Katz, Marlen: Schilling, Rosy, geb. Kahn. Erste Promovendin des Kunstgeschichtlichen Instituts der Universität Ffm., in: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/11649.

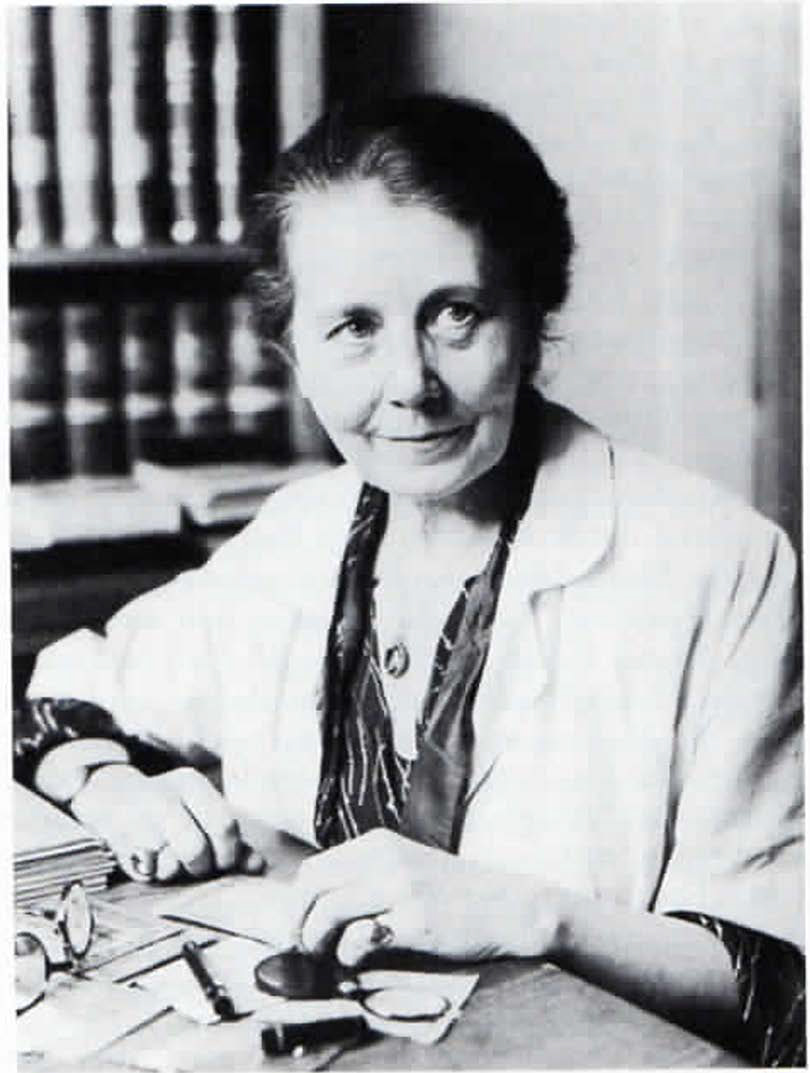

Lilli Fischel

,,Bei ihren kunstgeschichtlichen Arbeiten ging es Lilli Fischel in erster Linie um die künstlerische Seite des Kunstwerks. Eine ausgeprägte schriftstellerische Begabung befähigte sie zu einer reichen, lebendigen und anmutigen Sprache, mit der sie künstlerische Phänomene eindringlich zu beschreiben und zu deuten vermochte. So bieten ihre Schriften dem Leser nicht nur umfassende sachliche Unterrichtung, sondern zugleich hohes ästhetisches Vergnügen.“ [1]

Luise Fischel, auch Lilli genannt, wurde am 14. Januar 1891 als jüngstes der vier Fischel-Kinder in Bruchsal geboren.[2] Sie verstarb am 28. Dezember 1978 in Karlsruhe.[3] Ihre Mutter Eugenie, geborene Theis (1861–1944), prägte die Kinder durch eine evangelische Erziehung. Der Vater, Ottmar Fischel (1850–1930), stammte aus einer jüdischen Familie und war mit seiner Fabrik für Beleuchtungselemente selbstständig tätig. Die Gründung seiner Firma Ottmar Fischel & Co. G.m.b.H. war durch die erfolgreiche Anmeldung von Patenten im Bereich der Beleuchtungsindustrie möglich geworden.[4] Nach dem Abitur am heutigen Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe begann Fischel ihre akademische Ausbildung 1909 an der Kunstakademie Karlsruhe, wo sie Bildende Kunst studierte.[5] Ab 1912 studierte sie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zunächst Philosophie, dann Kunstgeschichte. Nach drei Semestern wechselte sie an die Universität Freiburg und schließlich an die Universität Frankfurt, wo sie 1919 bei →Rudolf Kautzsch (1868–1945) ihr Studium mit einer Promotion zum Thema „Mittelrheinische Plastik des 14. Jahrhunderts“ abschloss.[6] Ihre Prüfer waren neben Kautzsch, der Historiker Fedor Schneider (1879–1932) und der Archäologe Hans Schrader (1869–1948), bei ihnen legte sie am 31. Juli 1919 ihre mündliche Prüfung ab.[7]

In der Zeit von 1919 bis 1925 war sie im Kunsthandel tätig, bevor sie im April 1925 als wissenschaftliche Hilfsarbeiterin an der Badischen Kunsthalle in Karlsruhe eingestellt wurde.[8] Der damalige Direktor Willy Storck war bereits schwer erkrankt, als er Lilli Fischel einstellte. Im Jahr 1927 verstarb Storck und Fischel erhielt nach zähen Verhandlungen die kommissarische Leitung der Badischen Kunsthalle Karlsruhe und 1930 bis 1933 die Leitung.[9] In dieser Zeit führte sie die Ankaufspolitik von Stork fort und erwarb in der Zeit von 1927 bis zu ihrer Entlassung 1933 Werke von Gustave Courbet, Max Liebermann, Lovis Corinth, Max Slevogt, Georg Scholz, Rudolf Schlichter, Hans von Marées und Edvard Munch.[10] Für ihre Ankaufspolitik wurde sie vom Reichsverband Bildender Künstler stark angegriffen und im Februar 1933 entlassen. Im Nachgang wurde hierfür ihre jüdische Abstammung genannt.[11]

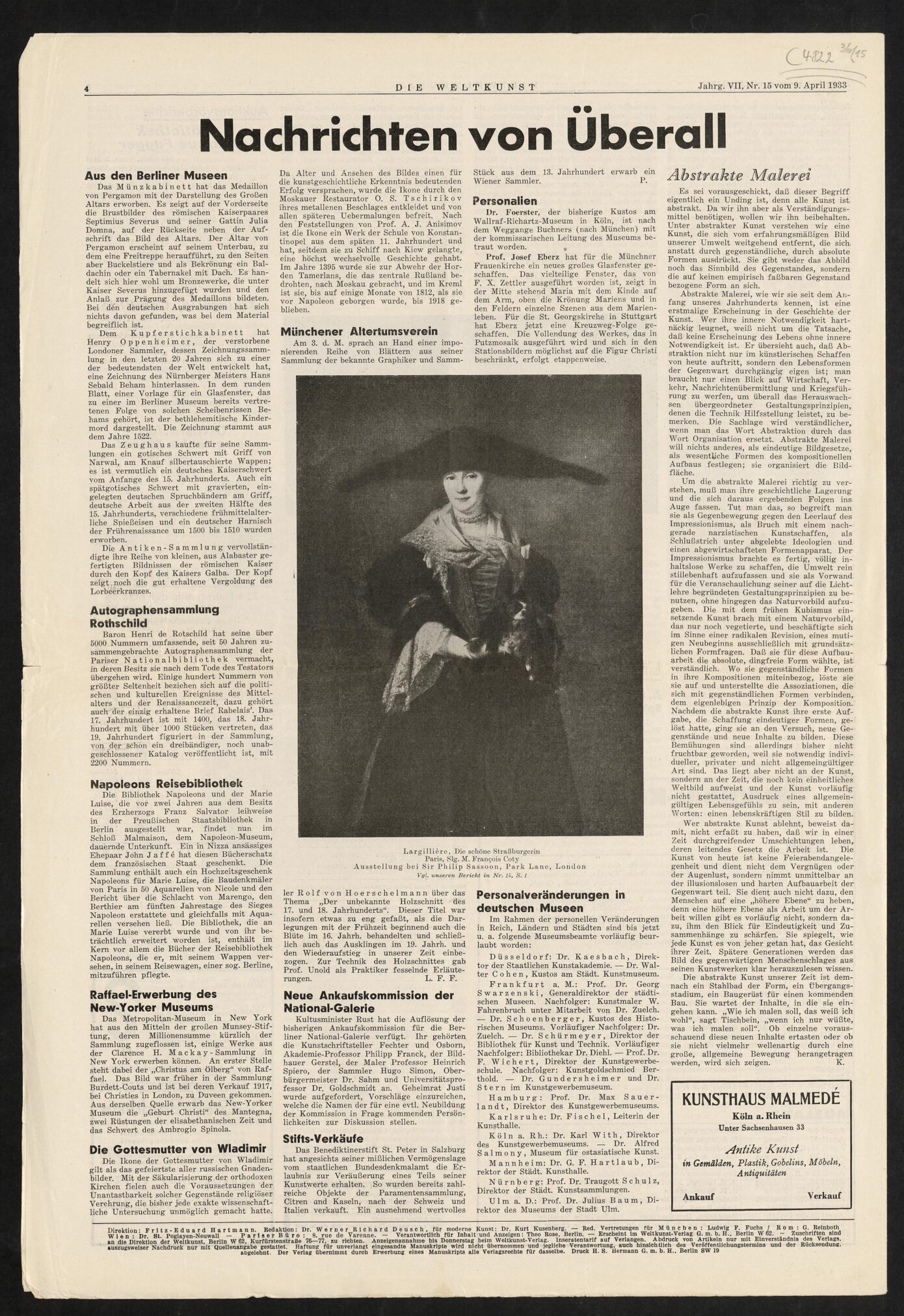

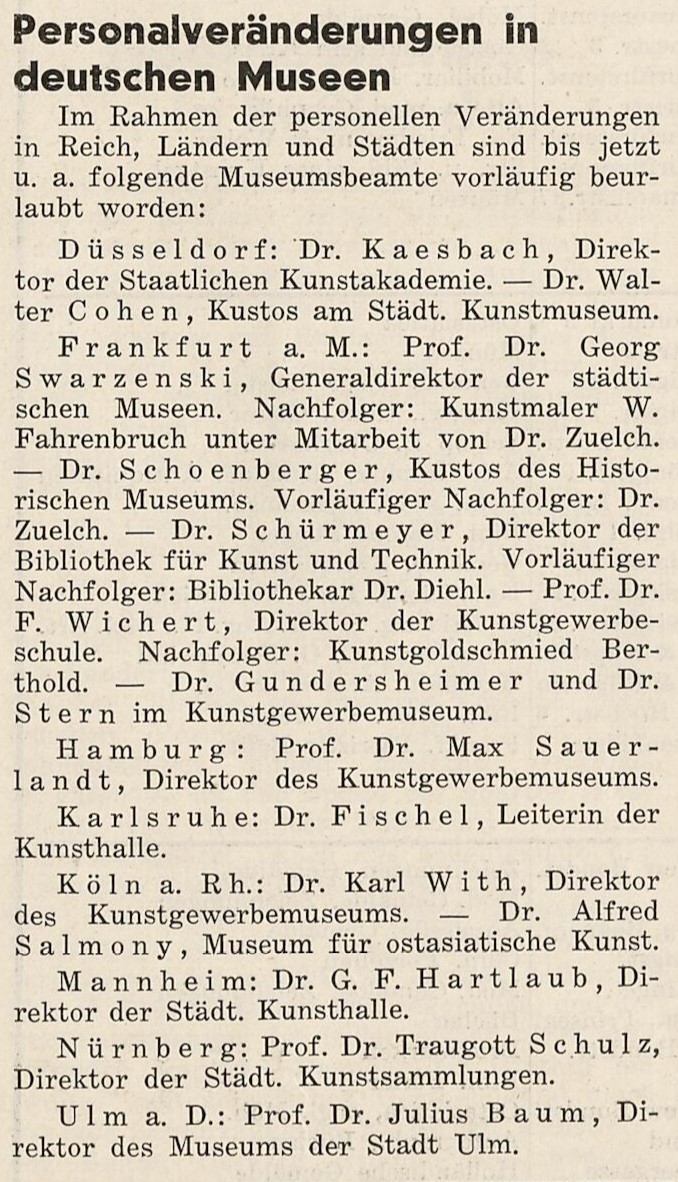

Die Bekanntmachung über Fischels Entlassung erfolgte in der Wochenzeitschrift „Die Weltkunst“ vom 9. April 1933 unter der Rubrik „Nachrichten von Überall“. Personalveränderungen in deutschen Museen, in: Die Weltkunst, Jahrgang VII, Nummer 15 (1933), S. 4 [Link]. Neben Fischel werden noch zwei weitere Personalien genannt, die eng mit dem Frankfurter Institut verknüpft waren. So wurde neben →Georg Swarzenski auch →Guido Schoenberger aus dem Dienst entfernt, der zuvor als Assistent von Kautsch am Kunsthistorischen Seminar unterrichtete.

Noch im gleichen Jahr emigrierte Lilli Fischel nach Paris, wo sie sich mit Tätigkeiten im Kunsthandel durchschlug. Im „Verborgenen“ arbeitend, konnte sie der Deportation entgehen[12] und kehrte 1940 nach Deutschland zurück, wo sie bis Ende 1951 als Kunsthändlerin in München arbeitete.[13] Der Direktor der Badischen Kunsthalle, Kurt Martin, holte Fischel 1952 als Hauptkonservatorin und Leiterin des Kupferstichkabinetts an die Kunsthalle zurück.[14] Diese Stelle begleitete sie bis zu ihrem Ruhestand Ende Mai 1956.

Text: Beate Köth

Anmerkungen

[1] Johann Eckart von Borries, Lilli Fischel zum Gedenken, in: Museumskunde, 44, 1979, H. 1, zit. n. Heinrich Dilly: Fischel, E. Luise, in: Prinz, Wolfram und Peter Cornelius Claussen (Hgg.): Die Geschichte des Kunstgeschichtlichen Institutes der Goethe-Universität Frankfurt: 1915–1995, Frankfurt am Main 2002, S. 79–81, hier S. 80.

Vgl. Fischels Schriften: „Bilderfolgen im frühen Buchdruck: Studien zur Inkunabel-Illustration in Ulm und Straßburg, Konstanz u.a. 1963“ und „Von der Bildform der Französischen Impressionisten, in: Jahrbuch der Berliner Museen, 1973, Bd. 15, 1973, S. 58–154, https://www.jstor.org/stable/4125730.

[2] Lang, Lisa: Frieda Fischer, Lilli Fischel und Hanna Stirnemann – Frauen in Führungspositionen an Museen zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Masterarbeit, Technische Universität Berlin) Berlin 2022, S. 38, https://doi.org/10.14279/depositonce-16770 . Siehe außerdem: „Fischel, Lilli“. Biographische Handbücher der deutschsprachigen Emigration nach 1933. Berlin 2022, https://www.degruyter.com/database/BHDE/entry/KHE-0055/html (Abruf 07.11.2024).

[3] Stadt Karlsruhe Stadtarchiv & Historisches Museum, Karlsruhe 2022, https://stadtlexikon.karlsruhe.de/index.php/De:Lexikon:bio-0580 (Abruf 07.11.2024).

[4] Lang 2022, S. 38, Anm. 285.

[5] Karlsruhe Stadtarchiv & Historisches Museum.

[6] Lang 2022, S. 41.

[7] Ebd.

[8] Karlsruhe Stadtarchiv & Historisches Museum.

[9] Ebd.

[10] Dilly 2002, S. 80.

[12] Ebd.

[13] Karlsruhe Stadtarchiv & Historisches Museum.

[14] Siehe hierzu den anschaulichen Beitrag Thomas Frank, Lilli Fischel – Kämpferin für moderne Kunst, Blog der Kunsthalle-Karlsruhe, https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/blog/lilli-fischel-kaempferin-fuer-moderne-kunst/ (Abruf 07.11.2024).

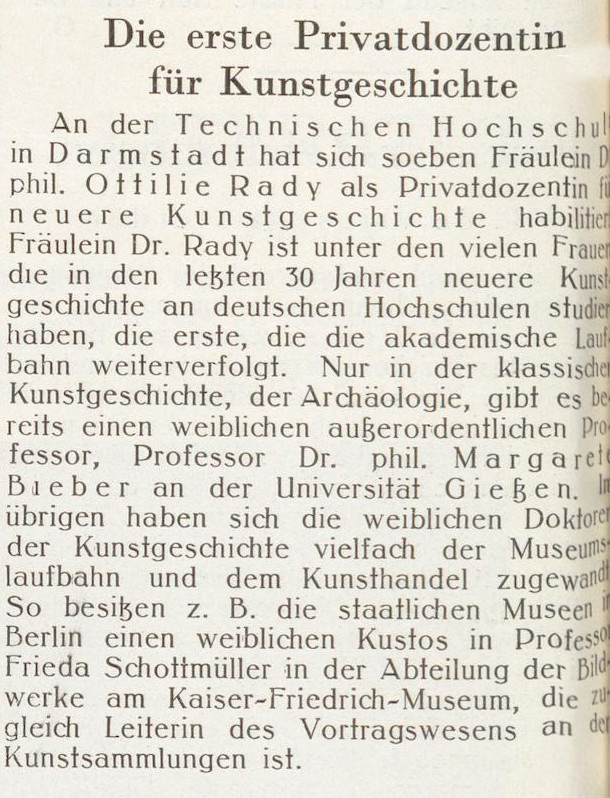

Ottilie Rady

Ottilie Rady (später: Thiemann-Stoedtner) wurde am 13. April 1890 in Darmstadt geboren und erhielt als Tochter einer bürgerlichen Familie eine hauswirtschaftliche Ausbildung.[1] Nachdem ihr Verlobter zu Beginn des Ersten Weltkriegs gefallen war, entschied sie sich ihr Abitur nachzuholen und Kunstgeschichte zu studieren.[2] Ihr Interesse für Kunst wurde schon im Kindesalter durch die aufgeschlossene Mutter und den Besuch von Ausstellungen geweckt.[3] Rady studierte zunächst an der Technischen Hochschule in Darmstadt, bevor sie 1918 ein Semester in Bonn unter dem Kunsthistoriker Paul Clemen verbrachte und 1919 an die Universität Frankfurt wechselte wo sie ihr Studium 1922 mit einer Promotion zum Thema „Das weltliche Kostüm von 1250 bis 1410 nach Ausweis der Grabsteine im mittelrheinischen Gebiet“[4] bei →Rudolf Kautzsch mit „summa cum laude“ abschloss.[5]

Siehe außerdem den Beitrag von Alice Caroline Cordier zur Dissertation von Rady [→Link]

Ab Oktober 1922 war Rady als Assistentin in Darmstadt bei Paul Hartmann tätig und war dort für die Verwaltung des Lehrstuhls, des Lehrmittelbestands und der Lichtbildersammlung zuständig.[6] 1929 wurde Rady mit ihrer Habilitationsschrift über den hessischen Bildhauer und Maler Johann Baptist Scholl d.J. die erste habilitierte Kunsthistorikerin Deutschlands, ein Weg, der Frauen erst ab 1920 ermöglicht wurde.[7]

Von 1929 bis 1937 übte sie an der TH Darmstadt und dem Pädagogischen Institut Mainz ihre Lehrtätigkeit aus, wobei sie 1934 zur außerplanmäßigen außerordentlichen Professorin ernannt und damit zur ersten kunsthistorische Professorin Deutschlands wurde.[8] Allerdings wurde ihr Beschäftigungsverhältnis 1936 gekündigt, da es wohl zu Unstimmigkeiten mit der nationalsozialistischen Partei kam, weshalb sie 1937 nach Berlin ging, um sich neu zu orientieren.[9]

Dort begann sie eine freie Mitarbeit am Institut für wissenschaftliche Projektion des Kunsthistorikers Franz Stoedtner.[10] Auch hier wurde sie wieder mit der Betreuung einer großen Lichtbildsammlung beauftragt.[11]

1942 heiratete Rady Franz Stoedtner und sorgte nach seinem Tod 1946 für den Erhalt seines Lebenswerkes, indem sie die Bestände 1948 aus der russischen Besatzungszone nach Düsseldorf brachte und dort die Geschäfte unter dem Titel „Lichtbildverlag Dr. Franz Stoedtner“ weiterführte, bis sie 1959 an einen Nachfolger übergeben wurden.[12]

1958 heiratete sie den Holzschneider und Maler Carl Thiemann, und zog zu ihm nach Dachau. Dort forschte sie über die Dachauer Künstlerkolonie und veröffentliche 1965 ihre überarbeitete Habilitationsschrift.[13] Nach dem Tod von Thiemann erarbeitete sie das bebilderte Gesamtverzeichnis seiner Werke für den 1970 erschienen Katalog der Kunstsammlung der Stadt Dachau und wirkte so für den künstlerischen Nachlass ihres Mannes.[14]

Außerdem schrieb Thiemann-Stoedtner im Zeitraum von 1968 bis 1987 in Dachau 61 Aufsätze für die Zeitschrift Amperland.[15] 1976 und 1978 veröffentlichte sie zwei illustrierte Bücher über Carl Thiemann und wurde 1982 für ihre publizistische Tätigkeit mit der Dachauer Literatur-Medaille geehrt, bevor sie am 12. April 1987, einen Tag vor ihrem 97. Geburtstag, in Dachau starb.[16]

Text: Rebecca Ruhmann

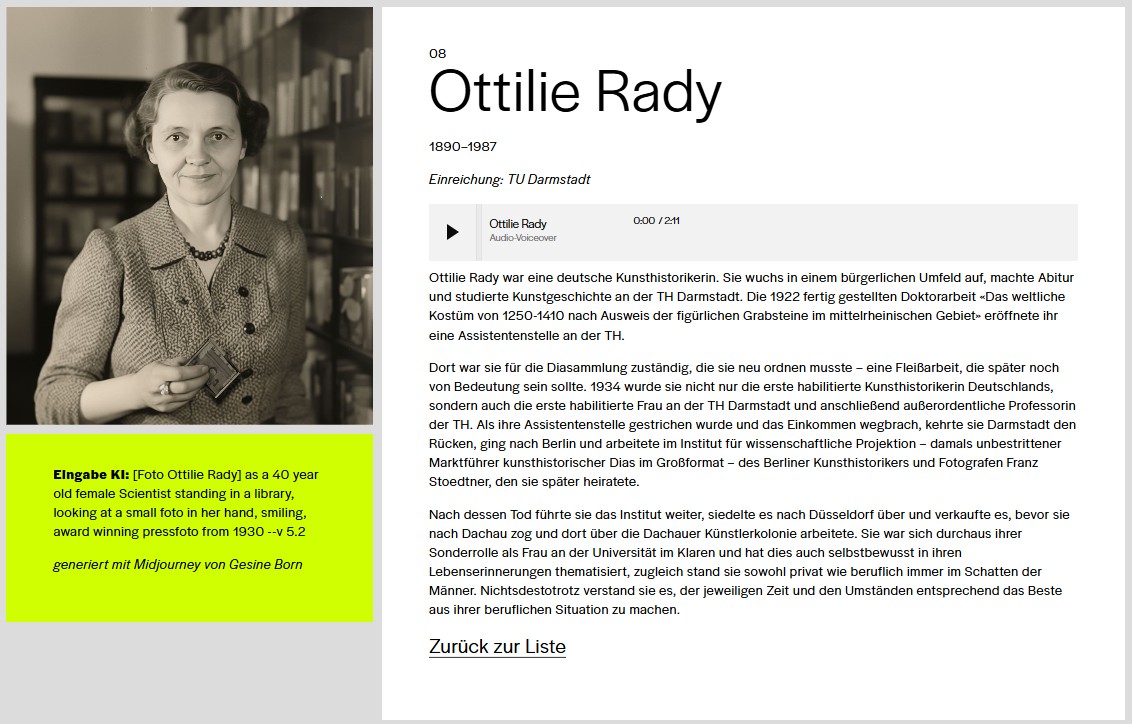

An der TH Darmstadt sind zahlreiche Initiativen zur Würdigungen Radys und der Geschichte des Instituts realisiert worden. Dazu gehört auch das Ausstellungsprojekt „Versäumte Bilder“, mit dem das Ziel verfolgt wurde, Frauen aus der regionalen Wissenschaftsgeschichte wieder sichtbarer zu machen [Link]. Dafür wurde auf die bildgenerierende KI Midjourney zurückgegriffen. Als Ergebnis sind 17 fotorealistische Porträts entstanden, darunter auch eines von Rady.

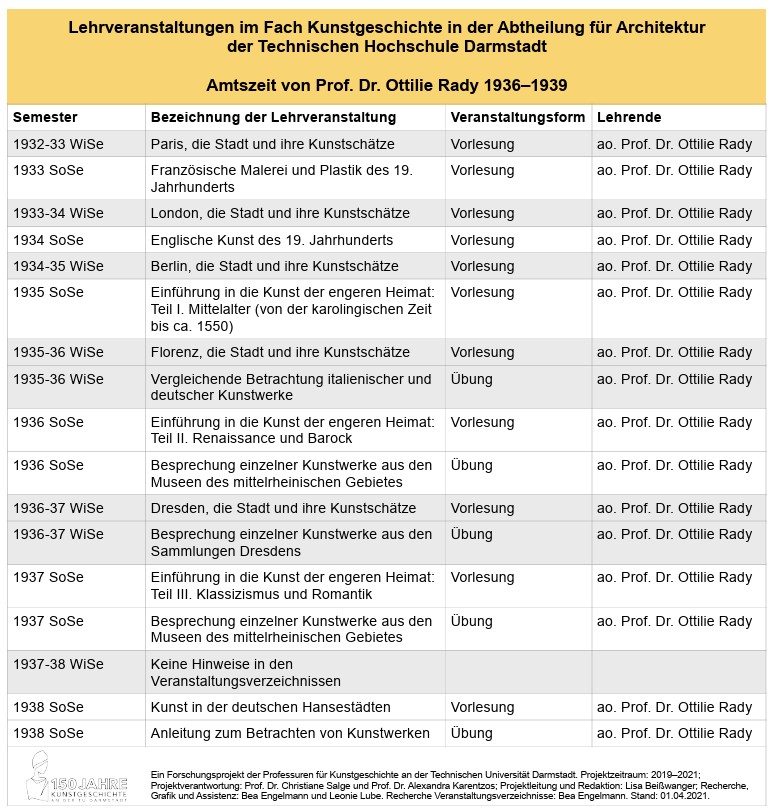

Instruktiv ist insbesondere die Übersicht zu den Lehrveranstaltungen, die Rady an der TH Darmstadt gegeben hat und die im Rahmen des Forschungsprojekts zur Geschichte der Kunstgeschichte an der TU Darmstadt [Link] ermittelt wurde.

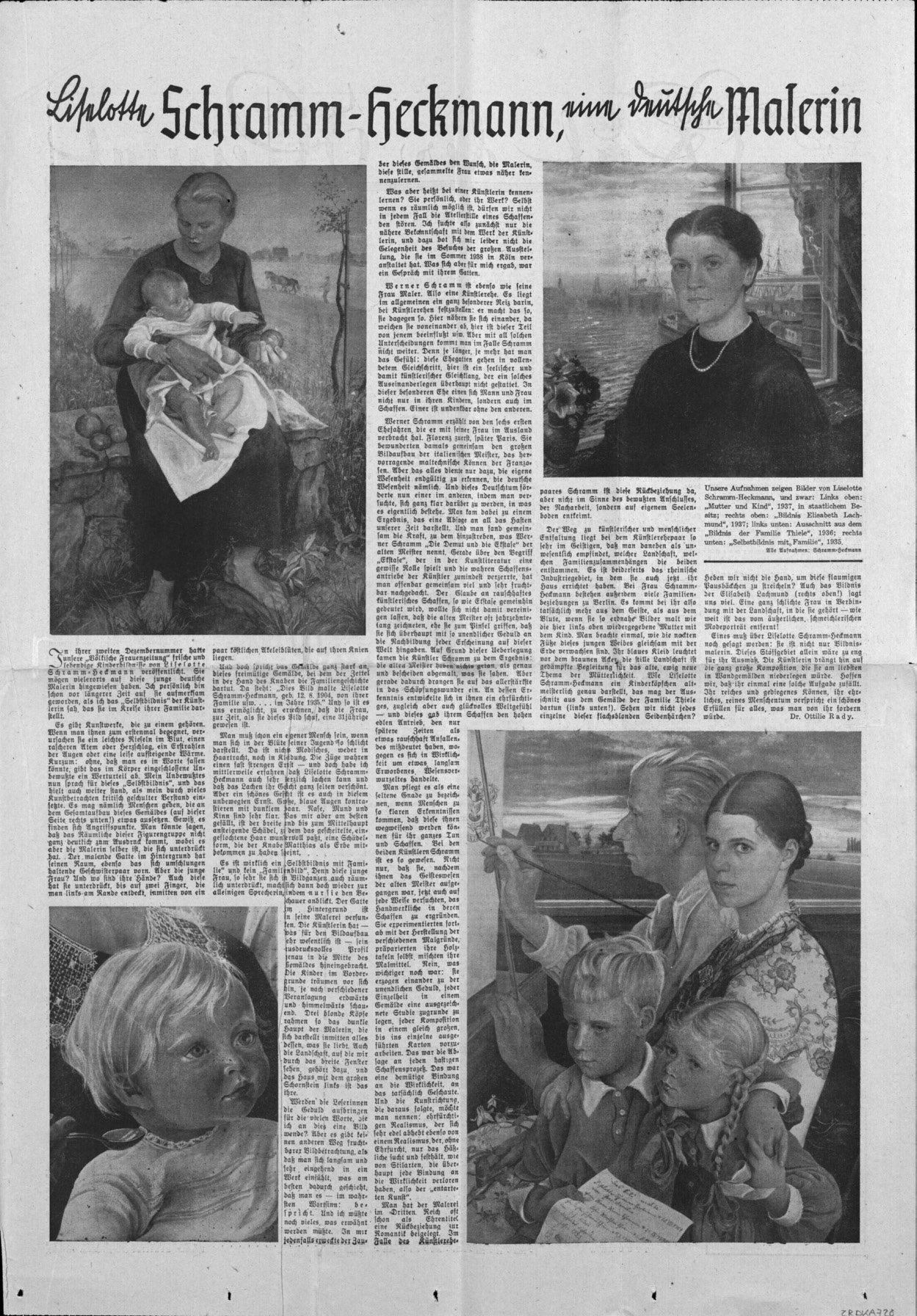

Rady verfasste nach ihrem Ausscheiden aus dem Lehrbetrieb zahlreiche Artikel für Zeitungen und Zeitschriften, in denen Sie sich unter anderem auch mit zeitgenössischen Künstlerinnen befasste. Verena Krippner hat in ihrem Artikel „Zwischen Frauenbewegung und Faschismus“ eine kritische Lektüre des oben abgebildeten Artikels vorgenommen. Diese offenbart Übereinstimmungen Radys mit der NS-Ideologie, etwa, indem sie den „ehrfürchtigen Realismus“ bei Schramm-Heckmann lobt, den sie von „einem Realismus“ abhebt, „der, ohne Ehrfurcht, nur das Hässliche sucht“ und daher einer „entarteten Kunst“ zuzurechnen wäre. Das Beispiel zeigt, dass es einer differenzierten Beschäftigung bedarf, um die kulturellen, politischen und institutionellen Abhängigkeiten innerhalb des NS-Systems besser zu verstehen, wie auch Krippner betont: „Radys Publikationen geben einen Einblick in die Arbeiten sowie das Selbstverständnis jener Frauen im sogenannten „Dritten Reich“. Sie zeugen dabei von den Versuchen, die in den Jahrzehnten zuvor erreichte Selbstständigkeit mit dem Rollenverständnis des Regimes zu vereinbaren.“ Verena Krippner, Zwischen Frauenbewegung und Faschismus, in: KulturGut. Aus der Forschung des Germanischen Nationalmuseums, Heft 78, III. Quartal 2023, S. 5-10. [Link]

Anmerkungen

[1] Salge, Christiane: Ottilie Rady. Die erste habilitierte Kunsthistorikerin Deutschlands, in: Lisa Beißwanger/Alexandra Karentzos/Christiane Salge (Hgg.): Zwischen Enklave und Vernetzung. Kunstgeschichte an der TU Darmstadt, Heidelberg: arthistoricum 2022, S. 111–144, hier S. 113, https://doi.org/10.11588/arthistoricum.890.c12387. Siehe außerdem: Die Geschichte des Kunstgeschichtlichen Institutes der Goethe-Universität Frankfurt 1915-1995, hg. vom Direktorium des Kunstgeschichtlichen Institutes, bearbeitet von Heinrich Dilly und Gerhard Eimer unter Mitwirkung von Wolfram Prinz und Peter Cornelius Claussen, Frankfurter Fundamente der Kunstgeschichte Band XVII, Frankfurt/M. 2002, S. 75–78. Der Nachlass von Thiemann-Stoedtner wird in Nürnberg verwahrt: Germanisches Nationalmuseum, Deutsches Kunstarchiv, Nachlass Ottilie Thiemann-Stoedtner.

[2] Neuhäuser, Freia: Zum 90. Geburtstag der ersten habilitierten Kunsthistorikerin Deutschlands, Frau Prof. Dr. Ottilie Thiemann-Stoedtner, in: Amperland. 16, 1980, S. 32–36, hier S. 33, https://www.zeitschrift-amperland.de/download_pdf.php?id=517 (13.12.24)

[3] Vgl. Salge 2022, S. 113.

[4] Ottilie Rady: Das weltliche Kostüm von 1250–1410 nach Ausweis der figürlichen Grabsteine im mittelrheinischen Gebiet, Darmstadt 1922; Rady veröffentlichte 1976 per Privatdruck (250 Exemplare) einen Reprint ihrer Dissertation, der auch den von Hand gezeichneten Tafelteil (120 Bilder) als verkleinerte Reproduktionen enthält.

[5] Salge 2022, S. 114f., Neuhäuser 1980, S. 33.

[6] Ebd., S. 115.

[7] Ebd., S.118.

[8] Neuhäuser 1980, S. 34.

[9] Ebd.

[10] Salge 2022, S. 123.

[11] Ebd., S. 125.

[12] Ebd., S. 127.

[13] Ebd., S. 129.

[14] Neuhäuser 1980, S. 35. Vgl. Thiemann-Stoedtner, Ottilie: Carl Thiemann. Katalog der Kunstsammlungen der Stadt Dachau, Nr. I, Dachau 1970.

[15] Die Aufsätze lassen sich über die Webseite der Zeitschrift herunterladen, https://www.zeitschrift-amperland.de/artikelarchiv.php (13.12.24).

[16] Siehe den Nachruf: Hanke, Gerhard: Frau Prof. Dr. Ottilie Thiemann-Stoedtner zum Gedächtnis, in: Amperland, 23, S. 494f., https://www.zeitschrift-amperland.de/download_pdf.php?id=836 (13.12.24).

Erna Auerbach

Auerbach, Erna, *1.10.1897 in Frankfurt am Main, gest. 23.6.1975 London; Studentin der Kunstgeschichte von 1917 bis 1925; Kunsthistorikerin und Malerin.

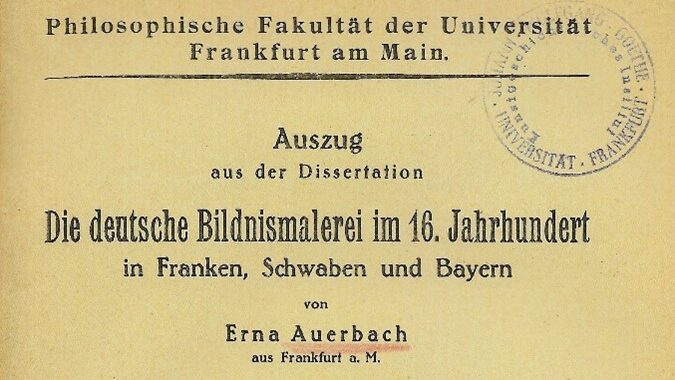

Erna Auerbach stammte aus einer alteingesessenen Familie des liberalen, jüdischen Bürgertums in Frankfurt am Main, der auch der Dichter Berthold Auerbach (1812–1882) angehört hatte. Ihr Vater Ernst Moritz (1863–1926), Sohn von Dr. Jakob A. und Sarah, geb. Katz, war Dr. jur., Rechtsanwalt und Justizrat. Er spielte eine bedeutende Rolle in der Frankfurter Anwaltskammer, im Anwaltsverein, im Großen Rat der Universität und in der jüdischen Gemeinde der Stadt. Die Mutter Emma Auerbach (1867–1958), Tochter von Adolf Kehrmann und dessen Frau Therese, geb. Leob, war in ihrer Jugend als Portraitmalerin tätig gewesen. Erna Auerbachs einzige Schwester Ilse (geb.1900) schlug die juristische Laufbahn ein. Sie wurde Rechtsanwältin und heiratete 1940 in London Clive M. Schmitthoff, einen aus Berlin stammenden, emigrierten Rechtsanwalt und Dozenten. Nach dem Abitur an der Schillerschule in Frankfurt am Main begann Erna Auerbach eine Ausbildung zur Malerin und parallel dazu zur Kunsthistorikerin. Von 1917 bis 1925 studierte sie Kunstgeschichte in Frankfurt, Bonn und München – dort u. a. bei Heinrich Wölfflin – und zugleich Malerei an den Kunstgewerbeschulen bzw. Kunstakademien in München, Paris und Frankfurt am Main. Beginn und Abschluß der Ausbildung lagen jeweils in Frankfurt, wo sie Arnold Cissarz in die Techniken des Zeichnens und der Malerei eingeführt und Georg Swarzenski mit den Strömungen der zeitgenössischen bildenden Kunst vertraut gemacht hatten. Beide Lehrer sowie der Direktor der Kunstgewerbeschule, Fritz Wiehert, unterstützten Erna Auerbachs Absicht, die Doppelbegabung weiterhin zu pflegen. 1924 wurde sie im Fach Kunstgeschichte aufgrund ihrer Dissertation über „Die deutsche Bildnismalerei im 16. Jahrhundert in Franken, Schwaben und Bayern“ zum Dr. phil. promoviert.

Siehe außerdem den Beitrag von Jacqueline Katharina Weiß zur Dissertation von Auerbach [→Link]

Seit den frühen 20er Jahren nahm Erna Auerbach an verschiedenen Gruppenausstellungen teil, die in Frankfurt (Kunstverein, Deutscher Künstlerbund), aber auch in Städten wie Wiesbaden, Köln oder Düsseldorf stattfanden. 1925 hatte sie in der Galerie Schames ihre erste Einzelausstellung, 1931 im Frankfurter Kunstverein eine weitere. In dieser erfolgreichen Phase war sie zwischen 1928 und 1930 Privatschülerin bei Willi Baumeister, der damals am Städel lehrte. Anders als Baumeister hielt sie jedoch an der abbildenden Malerei fest. Die von ihr bevorzugten Gattungen waren das Portrait, die Landschaft und das Stilleben. Ihr Stil wird im Allgemeinen Künstler-Lexikon von Thieme und Becker als postimpressionistisch charakterisiert, doch lassen sich auch Anregungen aus der Neuen Sachlichkeit erkennen.

Von 1923 bis 1933 war Erna Auerbach als Dozentin am Frankfurter Volksbildungsheim tätig. Sie hielt kunsthistorische Vorträge und Kurse auch bei verschiedenen jüdischen Organisationen und verfaßte Artikel für mehrere Zeitschriften, insbesondere für den Kunstwanderer.

Im Oktober 1933 emigrierte Erna Auerbach nach England, wo sie zunächst von der Jewish Refuge Organisation unterstützt wurde. 1946 konnte sie die britische Staatsbürgerschaft annehmen. In den ersten Jahren des Exils verdiente sie ihren Lebensunterhalt als Portraitmalerin. Regelmäßig nahm sie an den Ausstellungen des International Women’s Art Club und der Ben Uri Art Gallery teil. 1938 zählte sie zu den Malern der Ausstellung deutscher Künstler in der Parson’s Gallery und der Exhibition of Twentieth Century German Art. Einzelausstellungen ihrer Werke wurden in der Brook Street Gallery in London gezeigt. Während des Krieges wurde sie Mitglied im Women’s Voluntary Service. 1940 zerstörten deutsche Bomben ihr Atelier.

Seit Beginn der vierziger Jahre wandte sich Auerbach auch wieder der Kunstgeschichte zu. Sie wurde Lecturer an verschiedenen Londoner Colleges und organisierte private Kunstgeschichtskurse. 1945 nahm sie selbst das Studium wieder auf, belegte Vorlesungen und Übungen insbesondere bei Sir Henry Hake, dem Direktor der National Portrait Gallery, und schloß dieses Studium mit dem Ph. D. in Kunstgeschichte ab. Das Thema ihrer zweiten Dissertation „The English Portrait and Patronage of Art from 1520–1590“ schloß an die Frankfurter Arbeit aus dem Jahr 1925 an.

Von 1947 bis 1975 war Erna Auerbach als Visiting Lecturer am Polytechnical Institute in London tätig, hielt Vorträge am Metropolitan Museum in New York, an der National Gallery in Washington, anderen Institutionen und bei der BBC. 1981 und 1982 fanden Gedächtnisausstellungen in der Campbell and Franks Fine Arts Gallery und im Frankfurter Kunstkabinett Ranna Bekker vom Rath für die 1975 in London verstorbene Wissenschaftlerin und Künstlerin statt. [Dilly: KGI 2002, S. 82–85]

Siehe außerdem die Zusammenstellung von Jacqueline Katharina Weiß zu Literatur, Quellen und Verzeichnissen zu Auerbach [→Link]

Literatur

Arnsberg, Paul: „Erna Auerbach“, in: Kuratorium für Jüdische Geschichte e. V. (Hrsg.): Die Geschichte der Frankfurt Juden seit der Französischen Revolution, Band III, Darmstadt 1983, S. 30.

Jäger, Gudrun: Erna Auerbach (1897-1975), unter: http://www.frankfurterfrauenzimmer.de/cp10-detail.html?bio=bc (03.11.2024).

Jäger, Gudrun: „Erna Auerbach“, in: Frankfurter Personenlexikon, unter: https://frankfurter-personenlexikon.de/node/4765 (03.11.2024).

Kern, Ursula: Die Künstlerin und Kunsthistorikerin Erna Auerbach (1897-1975), unter: https://blog.historisches-museum-frankfurt.de/die-kuenstlerin-und-kunsthistorikerin-erna-auerbach-1897-1975/ (03.11.2024).

Nungesser, Michael: „Erna Auerbach“, in: Ausst.kat. Kunst im Exil in Großbritannien. 1933-1045, Berlin (Orangerie des Schlosses Charlottenburg), Berlin 1986, S. 115.

o. V.: „Erna Auerbach“, in: Dictionary of Art Historians, unter: https://arthistorians.info/auerbache (03.11.2024).

o. V.: „Erna Auerbach“, in: Dictonary of British Art. An Antique Collectors’ Club Research Project listing 41,000 Artists compiled by J. Johnson and A. Greutzner, Woodbridge 1976, Volume V. British Artists 1880-1940, S. 33.

o. V.: „Erna Auerbach“, in: International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933-1945, München 1983, Band 2, S. 40.

Rohrschneider, Christine: „Erna Auerbach“, in: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL). Band 5, München et al. 1992, S. 617-18.

Schamschula, Aude-Line: Erna Auerbach: Malerin und Kunsthistorikerin!, unter: https://stories.staedelmuseum.de/de/staedel-frauen-erna-auerbach (03.11.2024).

Sello, Gottfried: Malerinnen – Eine Brigitte-Serie (146): Erna Auerbach, in: Brigitte, 1982, Nr. 18, S. 139.

Sorensen, Lee R.: Erna Auerbach. Art historian, unter: https://www.buru.org.uk/contributor/erna-auerbach (03.11.2024).

Victor, Marion: Erna Auerbach, in: Ausst.kat. Städel I Frauen. Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris um 1900, Frankfurt (Städelmuseum), München 2024, S. 141.

Wendland, Ulrike: Biographisches Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil. Leben und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler, München 1999, Bd. I, S. 14–16.

Oswald Goetz

Goetz, Oswald, *23. November 1899 in Hamburg, gest. 1960 in New York, von 1918 bis 1921 Student der Kunstgeschichte in Frankfurt am Main, Museumskustos in Frankfurt und Chicago.

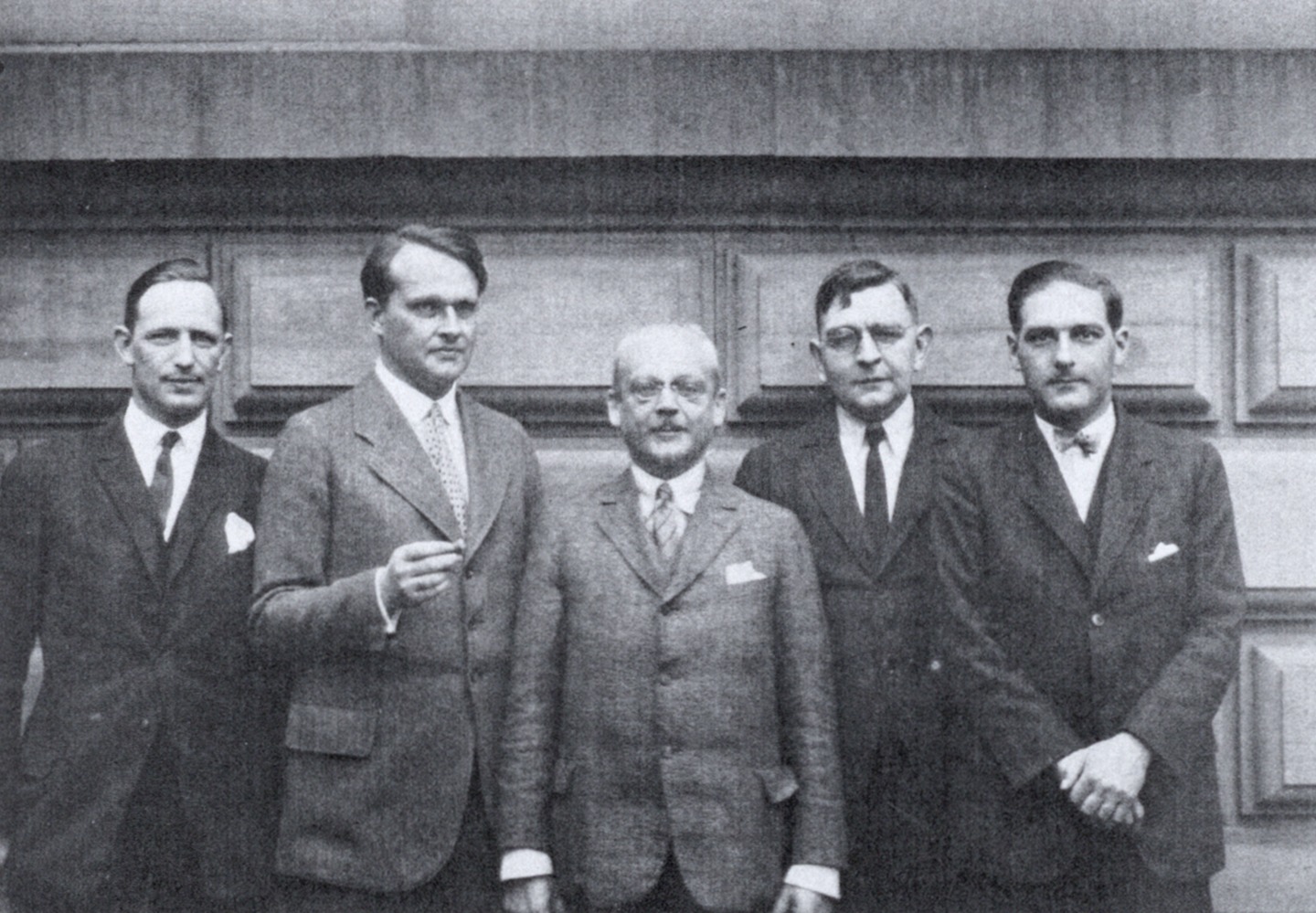

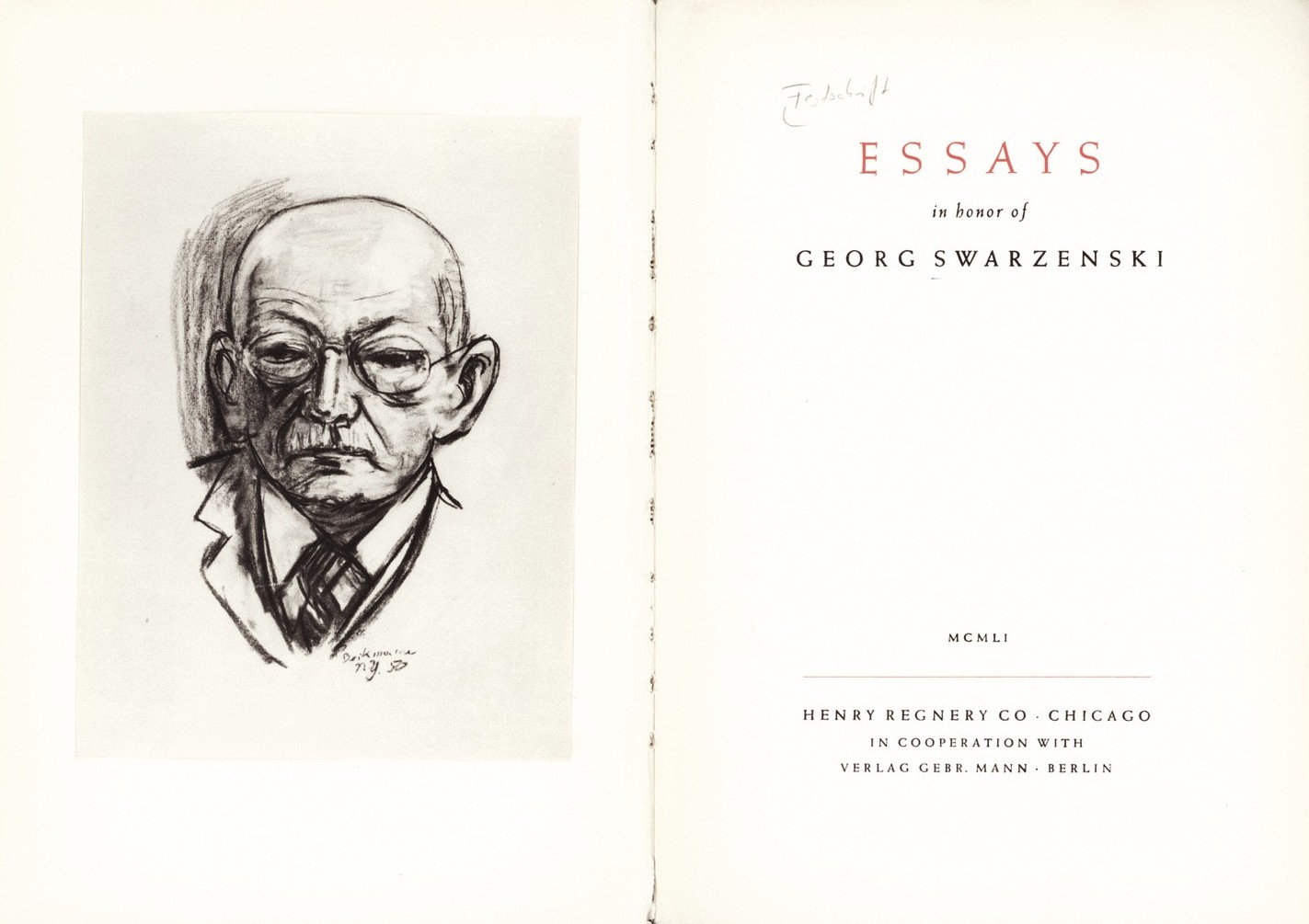

Oswald Goetz, über dessen Herkunft nicht mehr bekannt ist, als daß er in Hamburg in eine ehemals jüdische Familie geboren wurde, nahm als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teil und kehrte als Invalide heim. Er studierte Kunstgeschichte in Frankfurt am Main und schloß sein Studium 1925 mit der Promotion ab. Thema seiner Dissertation war: „François de Cuvilliés. Ein Beitrag zur Geschichte der süddeutschen Ornamentik im 18. Jahrhundert“. Die Arbeit erschien 1925 im Auszug. Doktorvater war Rudolf Kautzsch. Nach der Promotion wurde Goetz Assistent von Georg Swarzenski am Städelschen Kunstinstitut. 1938 wurde er gleichzeitig mit Swarzenski aufgrund seiner Abstammung aus dem Dienst entlassen. Er emigrierte in die USA und wurde 1940 Curator of decorative arts am Art Institute in Chicago. Als solcher baute er dort eine Mittelalter-Abteilung auf. In den fünfziger Jahren wurde Goetz beim Auktionshaus Parke-Bernet in New York als Assistant Vice-President und Experte für die Malerei des 19. Jahrhunderts tätig. Auf diesem Posten verfaßte er zahlreiche Kataloge. Gleichzeitig setzte er eine ikonographische Forschungsarbeit über den biblischen Feigenbaum in der abendländischen Kunst fort und besorgte die Festschrift zu Georg Swarzenskis 75. Geburtstag, die unter dem Titel „Beiträge für Georg Swarzenski zum 11. Januar 1951/ Essays in Honor of Georg Swarzenski“ 1951 in Berlin und Chicago erschien.

1961 würdigte Carl Georg Heise in der Kunstchronik den Emigranten u.a. mit folgenden Sätzen: „Er … arbeitete 17 Jahre lang am Staedel’schen Kunstinstitut, erfuhr dort von Georg Swarzenski im denkwürdigen Team gleichgesinnter, untereinander befreundeter Kollegen die grundlegende Ausrichtung seiner geistigen Kräfte: den Sinn für die Ergründung der Kunstwerke sowohl nach der ästhetischen als nach der kulturgeschichtlichen Seite, die Systematik des Denkens, die Aufgeschlossenheit für alle echten künstlerischen Werte vom Mittelalter bis zur Gegenwart, die Freude am Sammeln und Entdecken, das vertiefte Bemühen um wissenschaftliche Ordnungsprinzipien.“ [Dilly 2002, S. 87-89]

Literatur:

Carl Georg Heise, „Oswald Goetz“. in: Kunstchronik, Jg. 14 (1961), Nr. 2, S. 58f., https://doi.org/10.11588/kc.1961.2.66469

Iris Schmeisser, Städel Kurator Oswald Goetz (1896–1960), Städel-Stories, 01.04.2022, https://stories.staedelmuseum.de/de/zur-erinnerung-an-den-staedel-kurator-oswald-goetz (02.12.2024)

Ulrike Wendland, Biographisches Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil. Leben und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler, München 1999, Bd. 1, S. 207-208.