Das große Glasdia

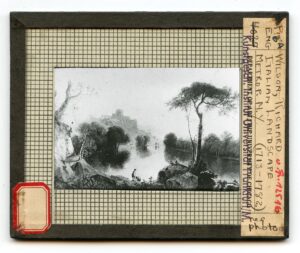

Ein Lehrmittel der ersten Stunde an dem 1915 gegründeten Frankfurter Institut war das Glasdia, das im Unterschied zu den später populär gewordenen Kleinbilddias im Großformat (10 x 8,5 cm, gelegentlich auch 8,2 x 8,2 cm) hergestellt wurde. Im Städelarchiv finden sich Dokumente der Korrespondenz zwischen →Georg Swarzenski und Franz Stoedtner, die im Namen von Rudolf Kautzsch, dem ersten Ordinarius des Kunstgeschichtlichen Instituts, eine Bestellung von insgesamt 3000 Lichtbildern belegt, die als Grundstock für die Aufnahme des Lehrbetriebs der Frankfurter Universität ab April 1915 fungieren sollte.[1]

Aus der Korrespondenz mit Stoedtner, einem der größten Lichtbild-Verlage der damaligen Zeit, geht hervor, dass vor Dezember 1914 bereits Lichtbilder bezogen wurden. Dies könnte der Grund dafür sein, dass einige der Glasdias einen Universitätsstempel mit der Anschrift „Schaumainkai 63“ versehen sind, obwohl die Vorlesungsverzeichnisse das Hauptgebäude der Universität (3. OG., Westflügel, Jügelhaus, Jordanstraße 17/21) als Standort der Diapositivsammlung angeben.[2] Das erscheint auch deshalb plausibel, da zur Vorführung von Lichtbildern nicht nur ein Projektor (u. Leinwand), sondern auch Verdunklungsmöglichkeiten vorhanden sein mussten. Dies dürfte nur in eigens dafür eingerichteten Hörsälen der Fall gewesen sein. Entsprechend waren es lediglich Vorlesungen, in denen Lichtbilder eingesetzt wurden.

Das →Städelsche Kunstinstitut am Schaumainkai beherbergte dagegen die übrige Lehrmittelsammlung und die Studienräume, so dass dort entweder vor Originalen, mit Blättern aus dem Grafikkabinett oder mit Mappenwerken und fotografischen Reproduktionen in Seminaren und Übungen gearbeitet wurde (sowie vor Gipsabgüssen im Liebieghaus und später in der Dominikanerkirche).

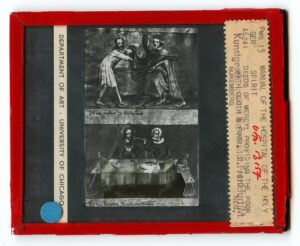

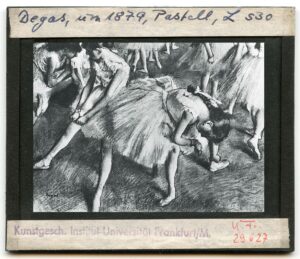

Große Teile dieser Lehrmittelsammlungen sind dem Krieg zum Opfer gefallen [→Brief A. E. Brinkmann]. →Harald Keller, der mit Wintersemester 1947 berufen wurde, übernahm als Direktor des Instituts den Wiederaufbau der Diasammlung, der offenbar in größerem Umfang auch durch Selbstanfertigungen bestritten wurde.[3] Otto von Simson, der im Sommersemester 1949 infolge eines Austauschprogramms mit der University of Chicago am KGI lehrte, brachte kurzerhand Dias seines eigenen Lehrstuhls mit, von denen sich auch heute noch einige im →Bestand der Mediathek befinden. Glücklicherweise haben sich auch die Inventarbücher erhalten, mit denen Keller die Anschaffungen der Diapositive bis zu seinem Ausscheiden 1971 dokumentierte. Sie geben heute Aufschluss über den kunsthistorischen Kanon und dessen Genese und veranschaulichen die Gegenstände der Lehre, die sich über die Inventarnummern auf den Dias ermitteln lassen und somit mutmaßlichen Lehrveranstaltungen zugeordnet werden können.

Mit dem Einzug der Kleinbilddias in den 1970er Jahren wurde das Glasbilddia, das eigene Projektionsgeräte erforderte, allmählich verdrängt. Die kleineren und bedeutend handlicheren Dias dürften den Glasdias bald auch räumlich den Platz streitig gemacht haben. Unbekannt ist, mit welchen Schränken bzw. Ordnungssystemen die Glasdias am KGI aufbewahrt wurden. Das größere Format und das beträchtliche Gewicht der Dias, dürfte als ‚Last‘ erschienen sein. Die Prozesse der Herstellung, Aufbewahrung und Projektion waren nicht mehr ‚kompatibel‘ mit den Lichtbildern der neueren Generation, die sich einfacher und günstiger herstellen ließen.

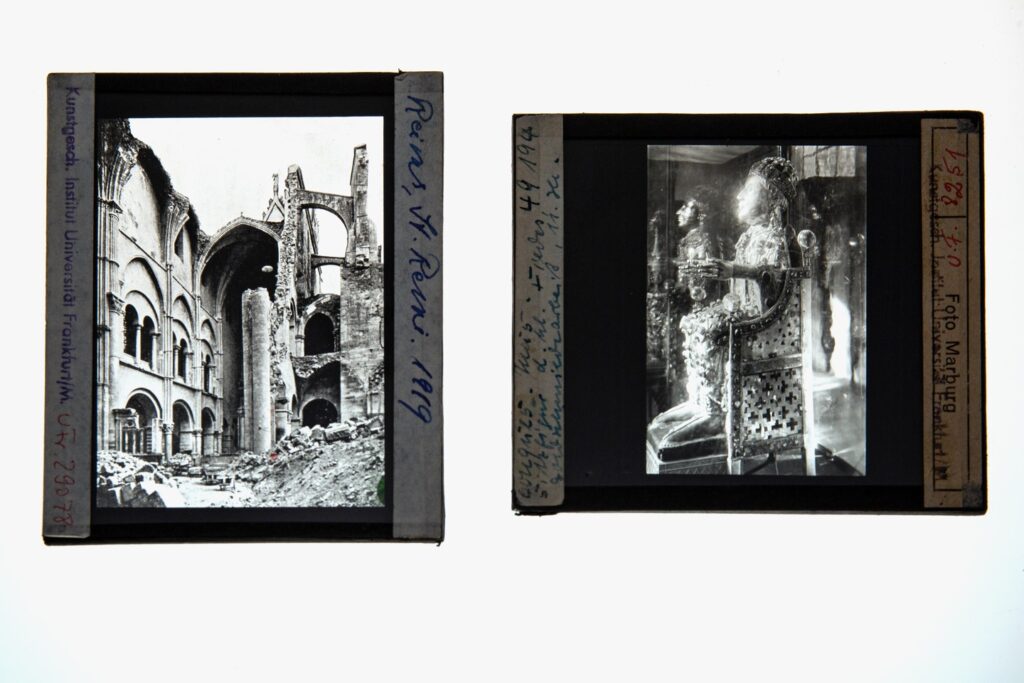

Lange Zeit fristete die historische Glasbildsammlung ein trauriges Dasein im Keller des Frankfurter Kunstgeschichtlichen Instituts. Nachdem die geeigneten Projektoren aus den Hörsälen verschwunden waren, wurde das Medium obsolet. Die viele Jahrzehnte geschätzten Lehrmittel der Kunstgeschichte waren zu Abfall geworden, zumindest im Bewusstsein der 1980er Jahre. In alte Kartons geschichtet, zerbrachen viele Objekte und mussten nun aussortiert werden. Die Rettung, zumindest für einen Teil des Bestandes, war schließlich die Schenkung mehrerer Archivboxen aus dem Kunstgeschichtlichen Seminar in Hamburg. Hier sei Frau Dr. Napp noch einmal besonders gedankt. [Doris Reichert]

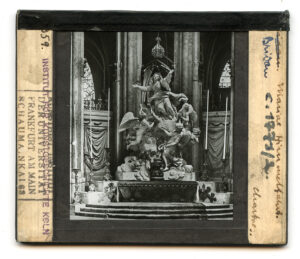

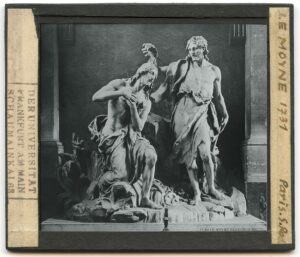

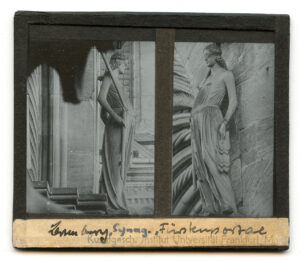

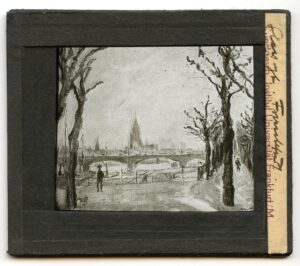

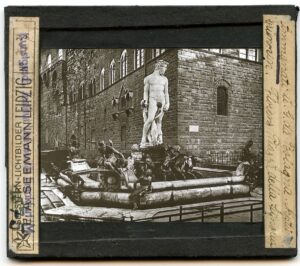

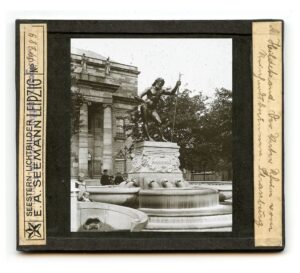

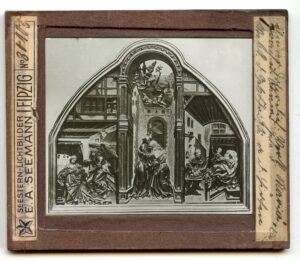

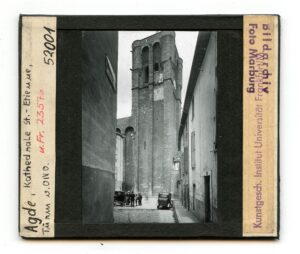

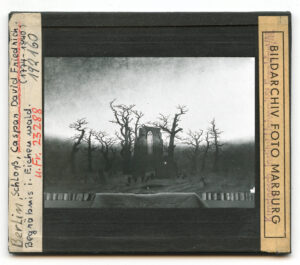

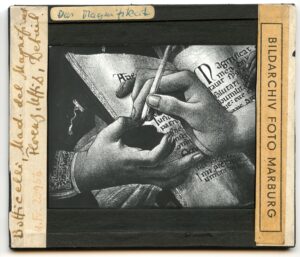

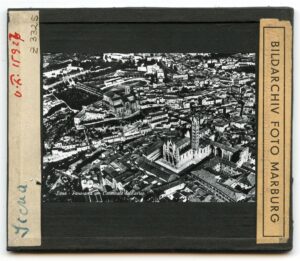

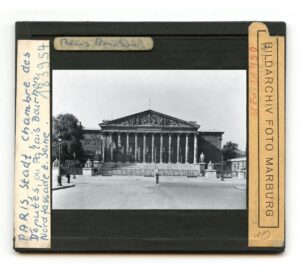

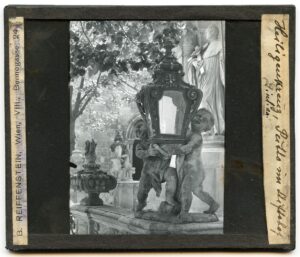

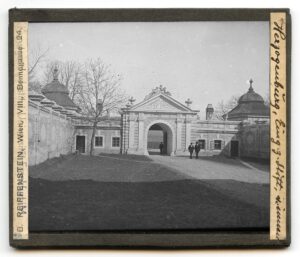

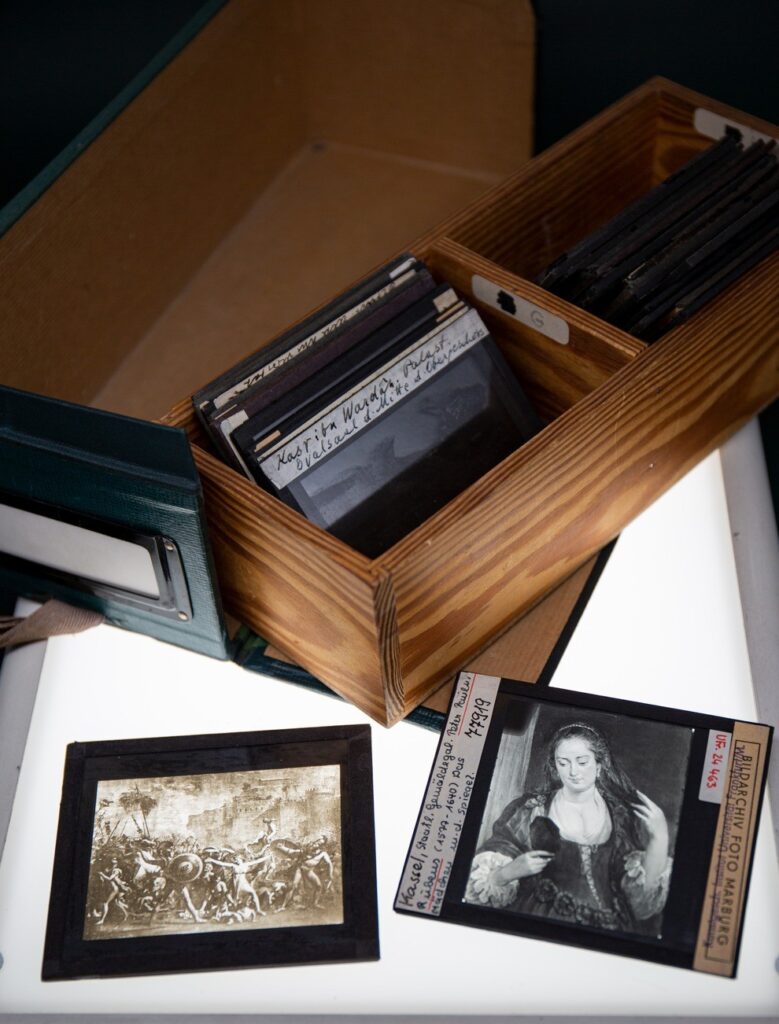

10,5 x 7 cm, verschiedene Glasdias (10 x 8,5 cm), Frankfurt a.M., Kunstgeschichtliches Institut, Foto: Marlène Heinzinger

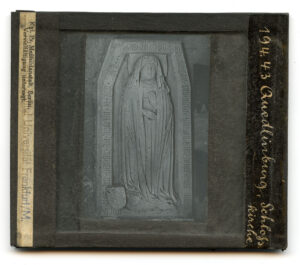

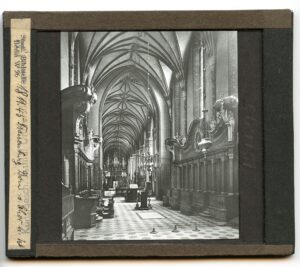

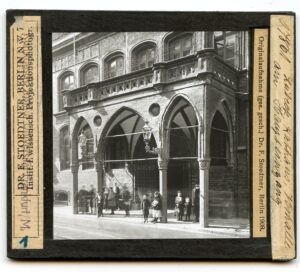

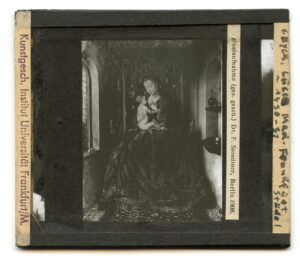

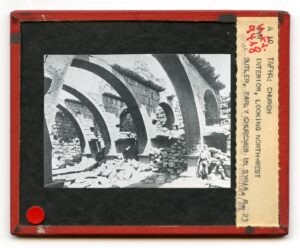

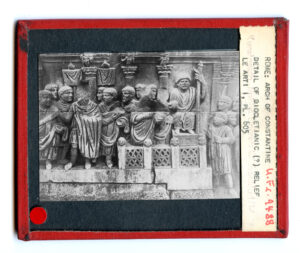

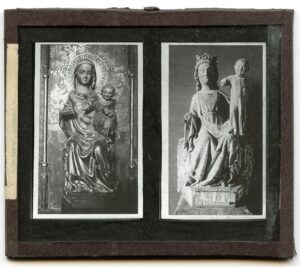

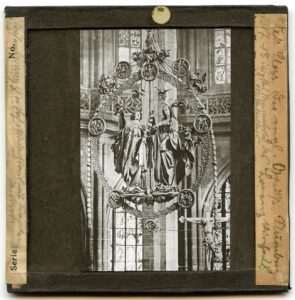

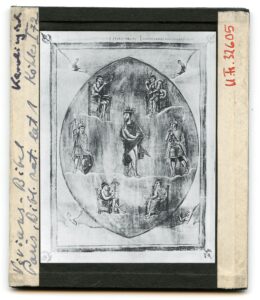

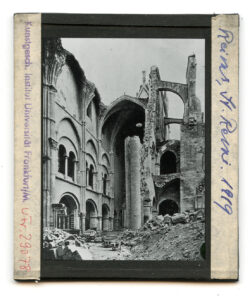

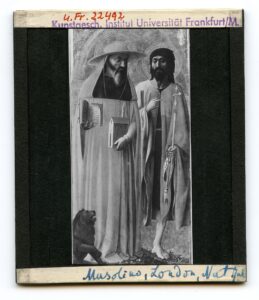

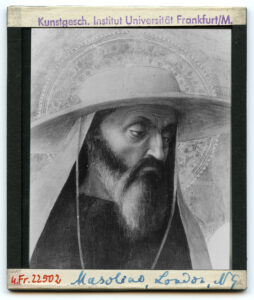

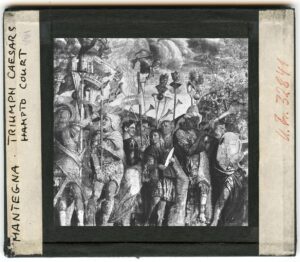

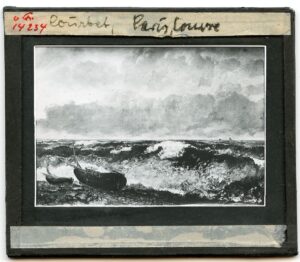

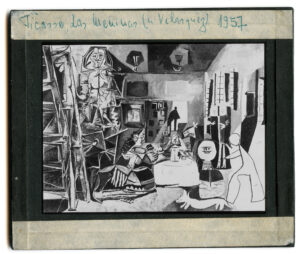

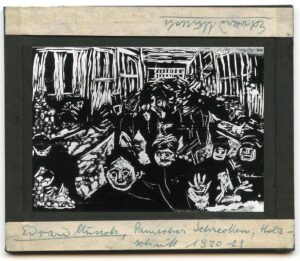

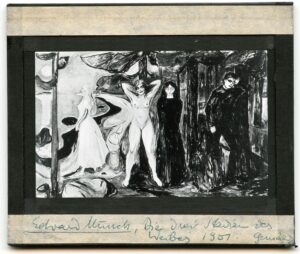

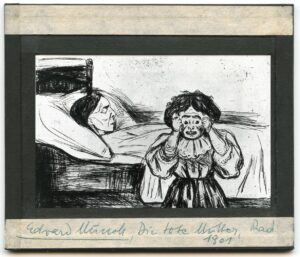

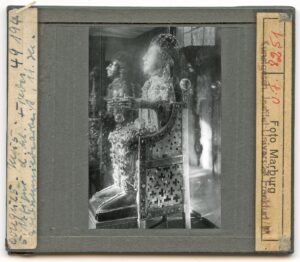

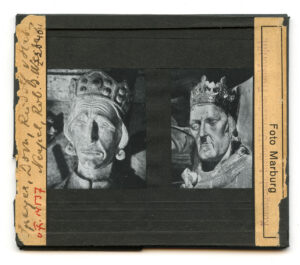

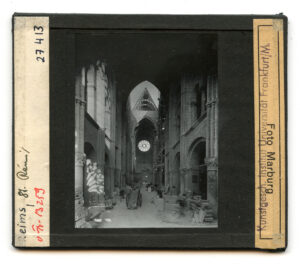

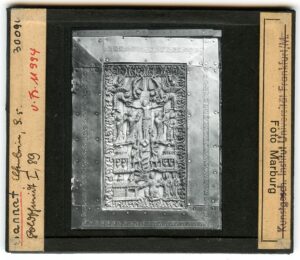

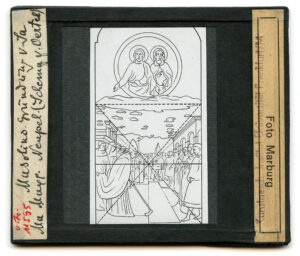

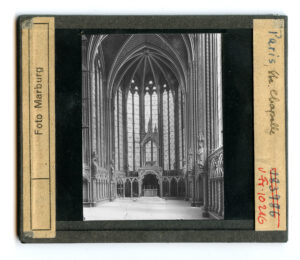

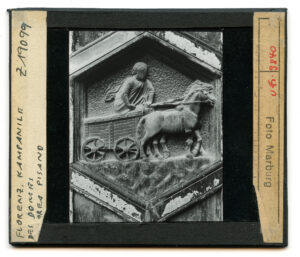

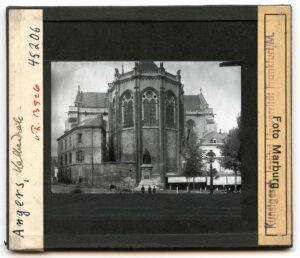

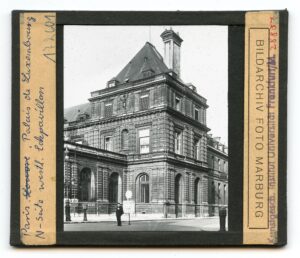

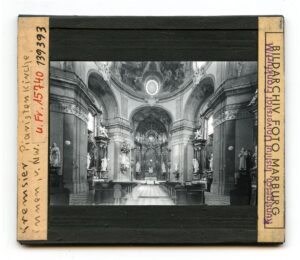

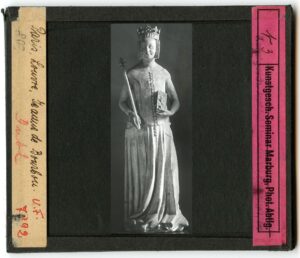

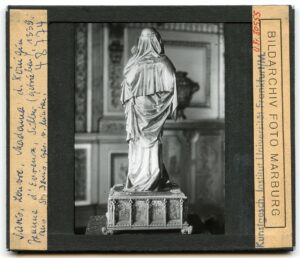

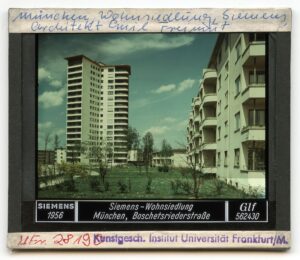

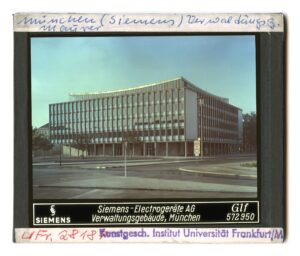

Aktuell werden die Dias sortiert und gezählt. Der überwiegende Bestand enthält Aufnahmen aus dem Bereichen Architektur, Skulptur und Plastik. In kleinerer Zahl sind Gemäldeaufnahmen und auch farbige Dias erhalten geblieben. Bemerkenswert ist das breite Spektrum von Firmen bzw. Lichtbildverlagen, über die Diapositive bezogen wurden.

Seit dem Wintersemester 2024 werden einzelne der Glasdias exemplarisch digitalisiert und beforscht. Über den Zugriff einer Wissens- und Methodengeschichte des Fachs werden sie auf diese Weise neuerlich zu Lehrmitteln.

Anmerkungen

[1] Vgl. den Brief von Swarzenski an Stoedtner, vom 23. Dezember 1914 sowie das Antwortschreiben vom 28. Dezember 1914, Städelarchiv, Frankfurt/M. (Mitteilung durch Jennifer Heinze).

[2] Siehe u.a. im Vorlesungsverzeichnis der Goethe-Universität des Sommerhalbjahrs 1916, S. 95 [Link zum Publikationsserver der UB].

[3] Ingo Herklotz, Chicago und das Abendland. Schritte zur Remigration, in: ders. und Ingeborg Becker (Hg.), Otto von Simson 1912–1993. Zwischen Kunstwissenschaft und Kulturpolitik, Köln 2019, S. 175–239, hier S. 214.

Links:

> Dia-Objektrecherchen

Weiterführende Links:

> Übersicht zu kunsthistorischen Glasdiasammlungen im deutschsprachigen Raum und Nachbargebieten:

[Mediathek, HU-Berlin]

> Lichtbildverlage, Kataloge und Firmen:

[Mediathek, HU-Berlin]; [Universität Hamburg [Pdf]]; [Kunsthistorisches Institut in Florenz]

> Zur Herstellung von Glasdias:

[Mediathek, HU-Berlin]; [Universität Hamburg]; [Dia-versum]

> Historisches zum Einsatz von Glasdias:

[Dia-versum]

> Literatur:

[Mediathek, HU-Berlin]

Bestand:

Nach der bisherigen Durchsicht der Sammlung des Frankfurter Instituts lassen sich die nachfolgend aufgeführten Verlage und Hersteller bzw. Herkunftssammlungen identifizieren. Die Anzahl der hier wiedergegebenen Dias lässt jedoch (noch) keine zuverlässigen Rückschlüsse auf den tatsächlichen Anteil innerhalb der Sammlung zu. Es ist allerdings bereits jetzt absehbar, dass ein Großteil der Dias entweder selbst angefertigt oder von Foto Marburg bzw. Stoedtner bezogen wurde.

Hersteller/Verlage/Sammlungen nach Orten:

Königlich Preußische Meßbildanstalt, Berlin; Staatliche Bildstelle Berlin; Paul Kleye, Berlin-Lichtenberg; Verlag Dr. Franz Stoedtner, Berlin (später Düsseldorf); Carl Günther, Berlin (Behrenstr.); University of Chicago (Otto von Simson); Heinrich Umbreit, Darmstadt; Landesbildstelle Sachsen, Dresden; Unger & Hoffmann A.-G., Dresden; Braun & G., Dornach (Ed. Liesegang, Düsseldorf); Fratelli Alinari, Florenz; Gustav Rapp & Co., Frankfurt a.M.; Folkwang-Verlag GmbH, Hagen; E.A. Seemann, Leipzig (Seestern-Lichtbilder); Bildarchiv Foto Marburg; Seminar für Vorderasiatische Kunst und für Bauforschung, Marburg; Georg Müller Verlag, München (Karl Ernst Osthaus Archiv); Siemens; Lichtbilderverlag Benzinger, Stuttgart; Beyers wissenschaftliches Institut für Projektions-Photographie, Weimar; B. Reiffenstein, Wien

Königlich Preußische Meßbildanstalt, Berlin

Staatliche Bildstelle Berlin

Paul Kleye, Berlin-Lichtenberg

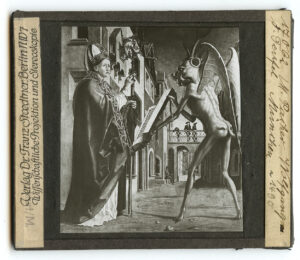

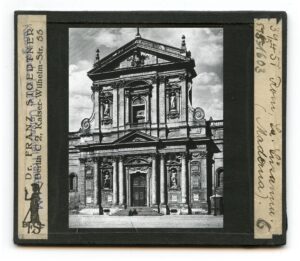

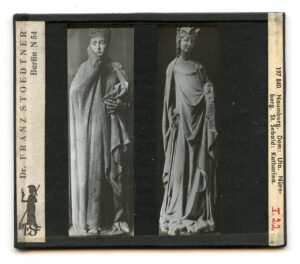

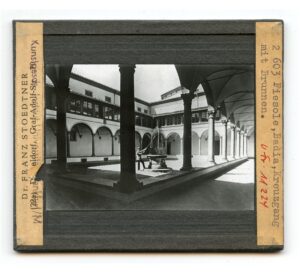

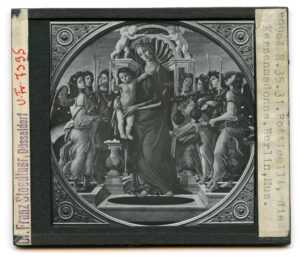

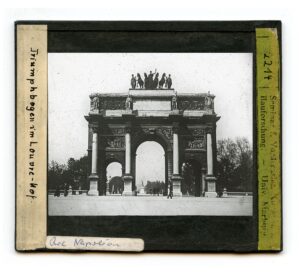

Verlag Dr. Franz Stoedtner, Berlin (später Düsseldorf)

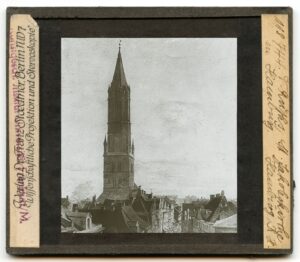

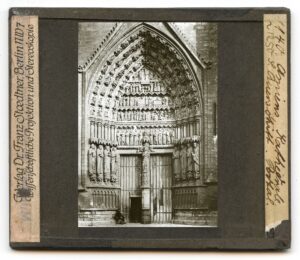

Stoedtners Institut für wissenschaftliche Projektionsphotographie hatte wechselnde Adressen, wie den gleichfalls wechselnden Etiketten entnommen werden kann. Die nachfolgende Sortierung berücksichtigt die von Georg Schelbert rekonstruierte Chronologie [Link]. Demnach handelt es sich um Dias, die im Zeitraum von 1904 bis ca. 1950 hergestellt wurden.

Carl Günther, Berlin (Behrenstr.)

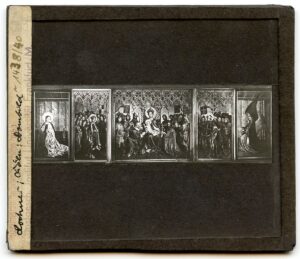

University of Chicago (Otto von Simson)

Heinrich Umbreit, Darmstadt

Landesbildstelle Sachsen, Dresden

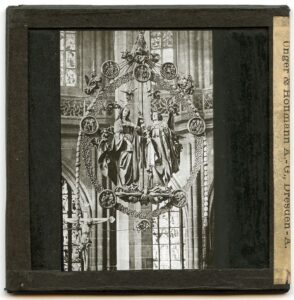

Unger & Hoffmann A.-G., Dresden

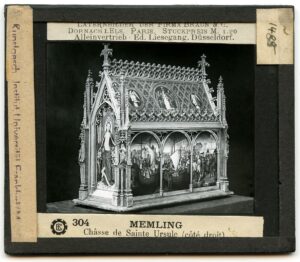

Braun & G., Dornach (Liesegang, Düsseldorf)

> vgl. das Fundstück aus der Berliner Mediathek

Fratelli Alinari

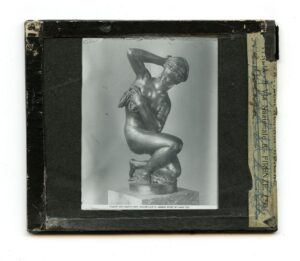

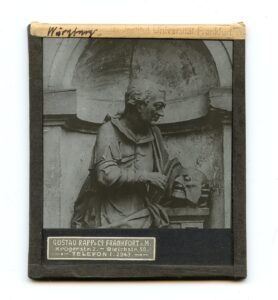

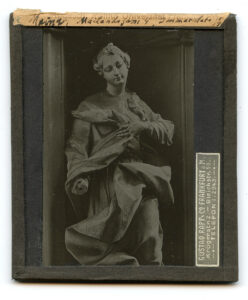

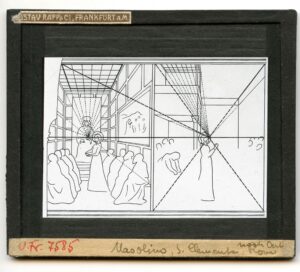

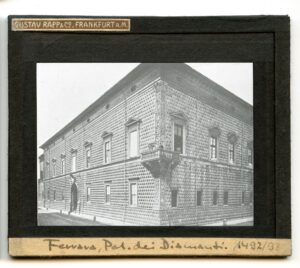

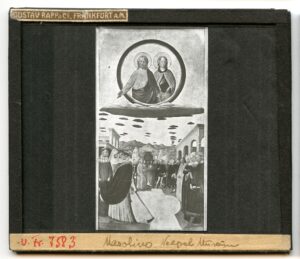

Gustav Rapp & Co., Frankfurt a.M.

Kunstgeschichtliches Institut, Frankfurt/M.

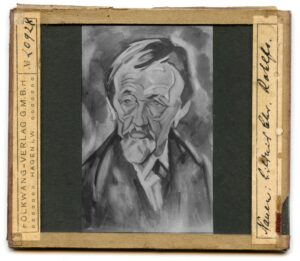

Folkwang-Verlag GmbH, Hagen

E.A. Seemann, Leipzig (Seestern-Lichtbilder)

Bildarchiv Foto Marburg

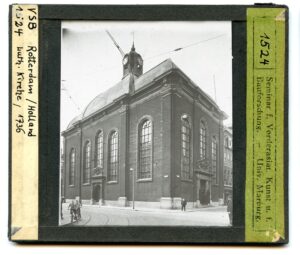

Seminar für Vorderasiatische Kunst und für Bauforschung, Marburg

> Infos zu Friedrich Wachtsmuth

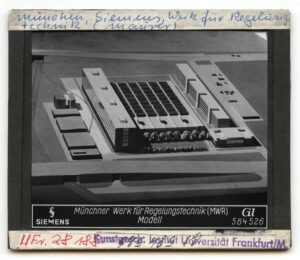

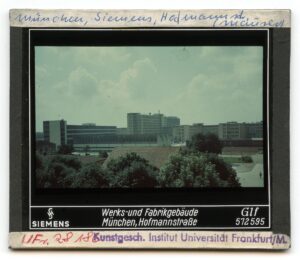

Siemens

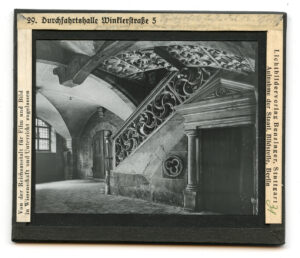

Lichtbilderverlag Benzinger, Stuttgart

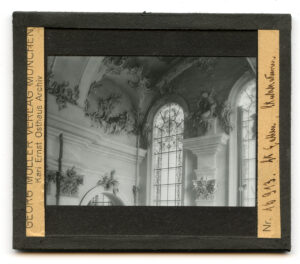

Georg Müller Verlag, München (Karl Ernst Osthaus Archiv)

Beyers wissenschaftliches Institut für Projektions-Photographie, Weimar

B. Reiffenstein, Wien