Fotomalerei

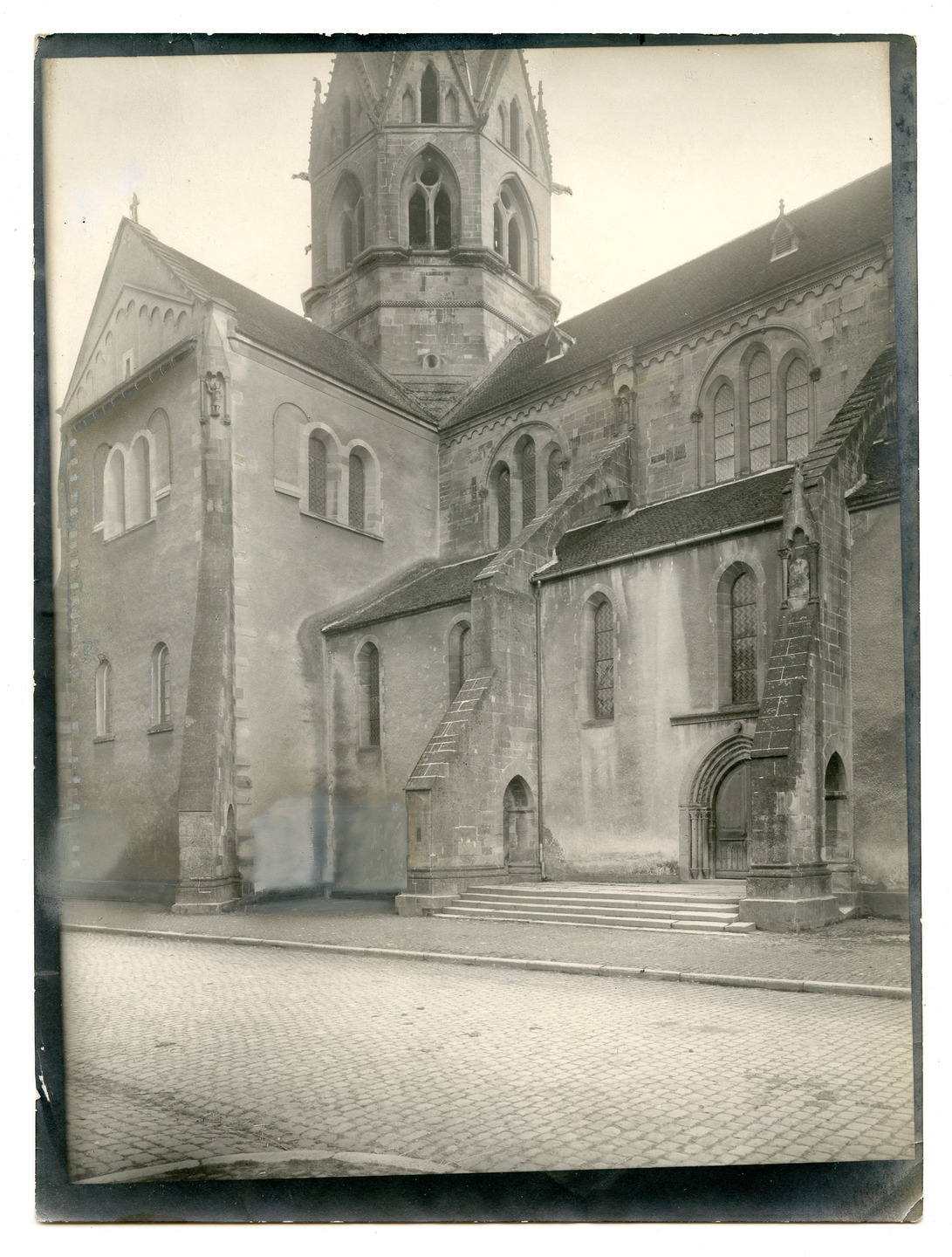

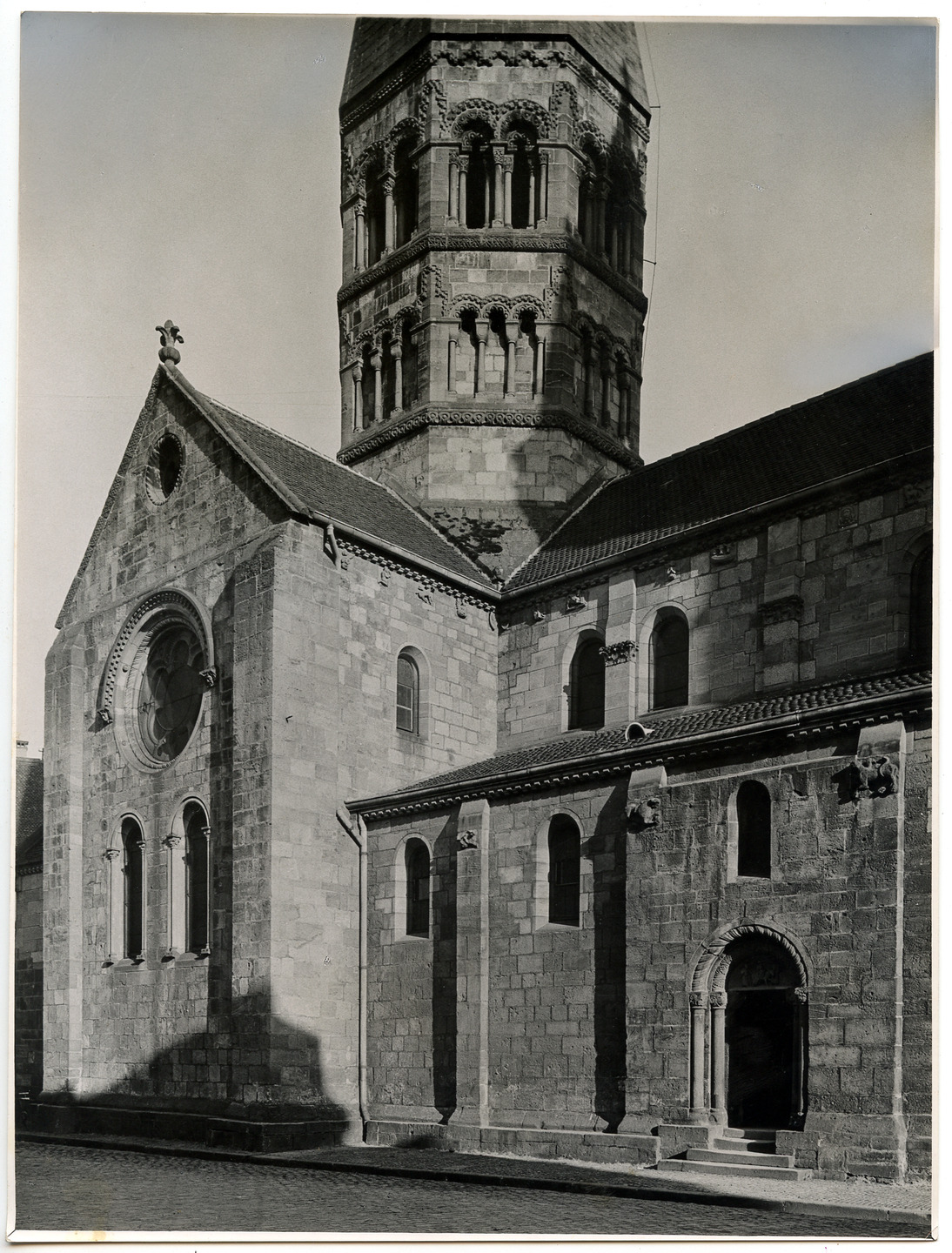

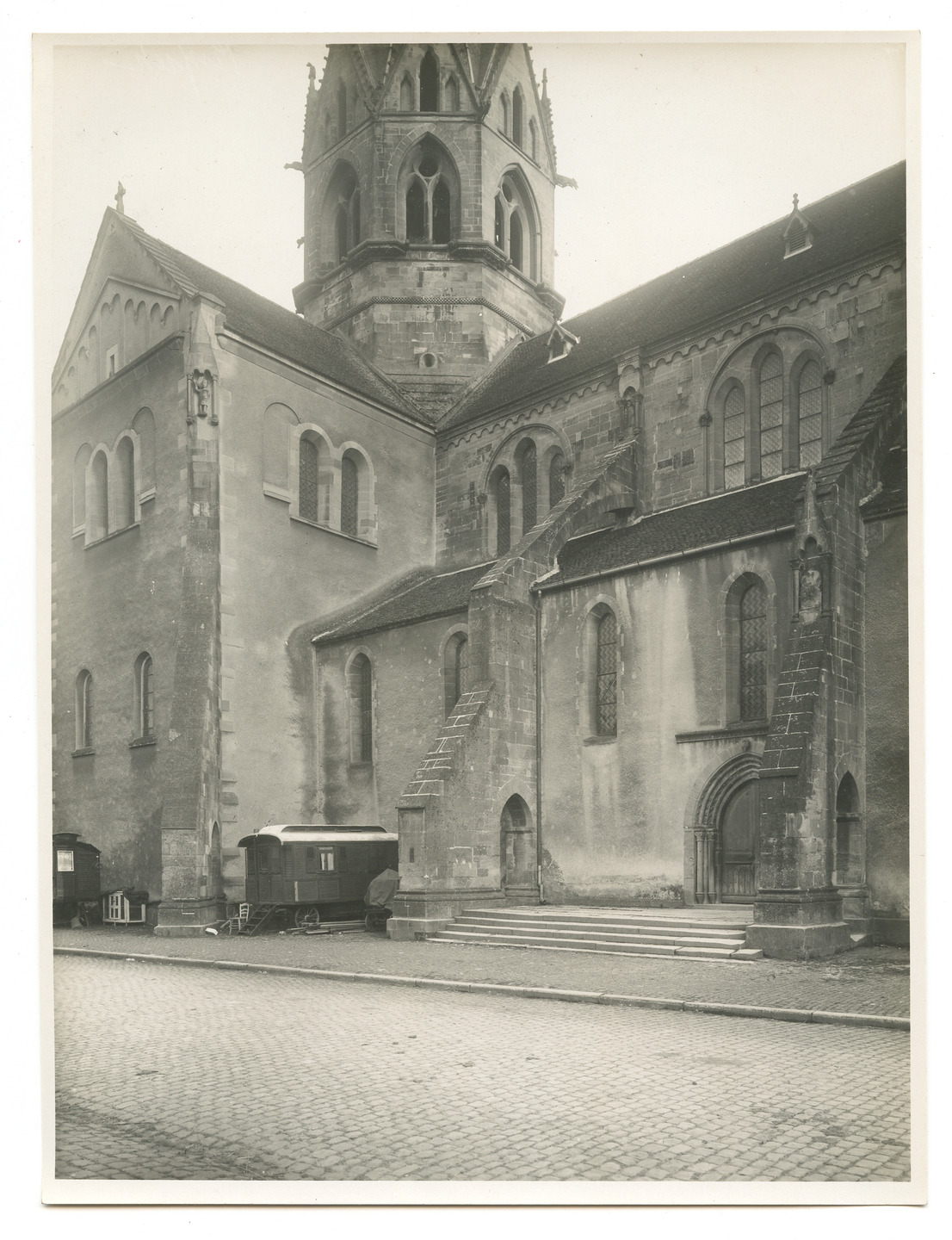

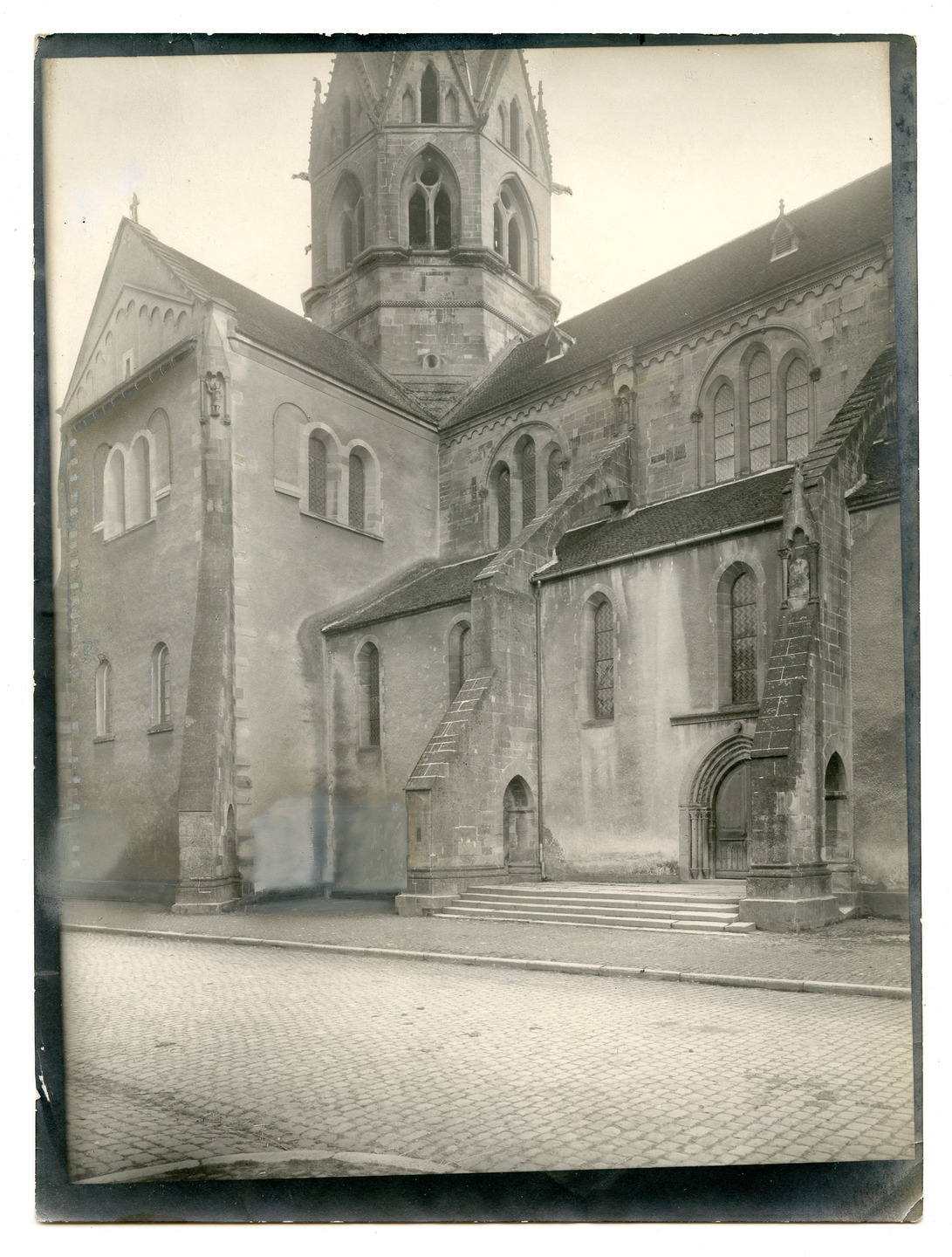

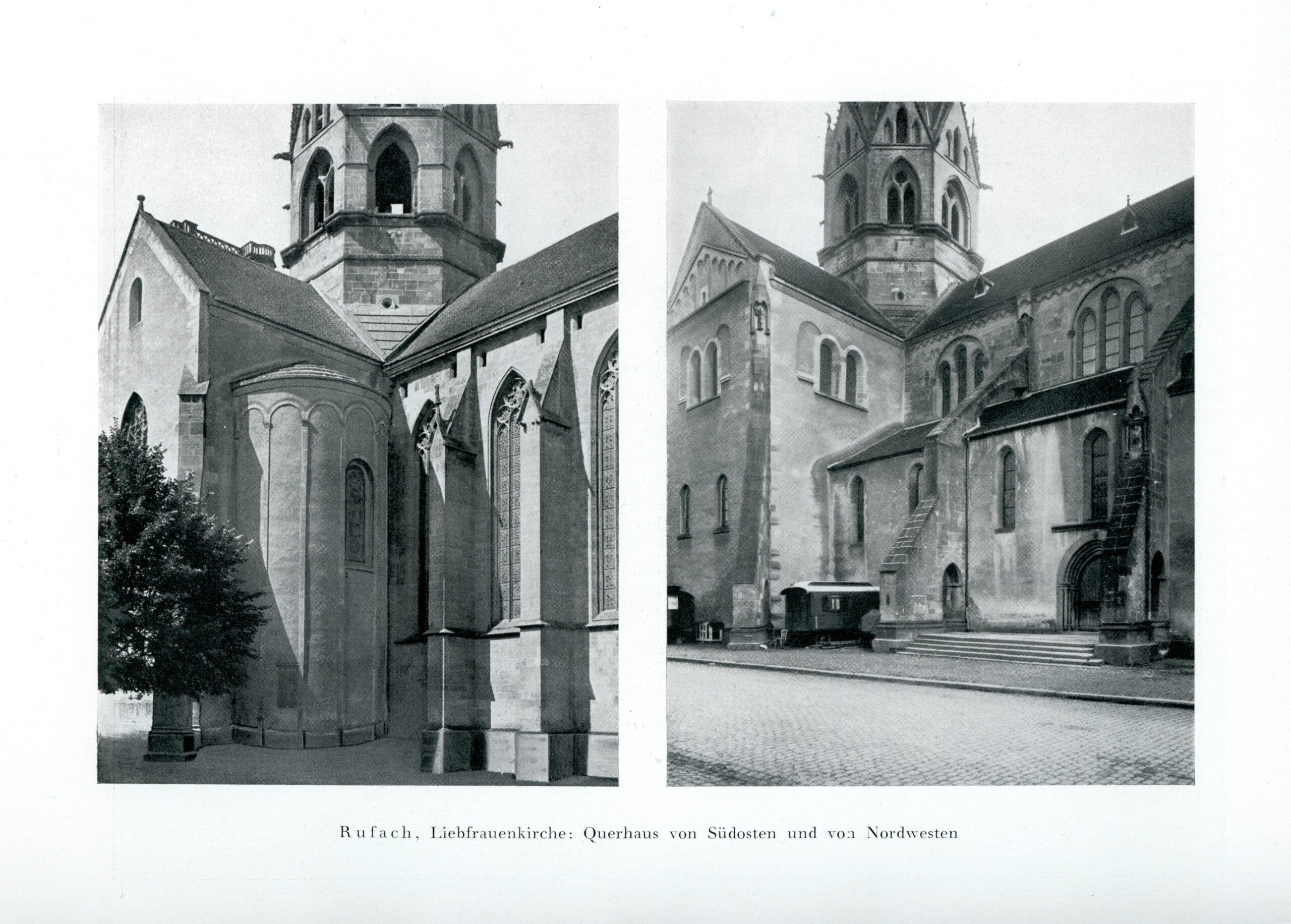

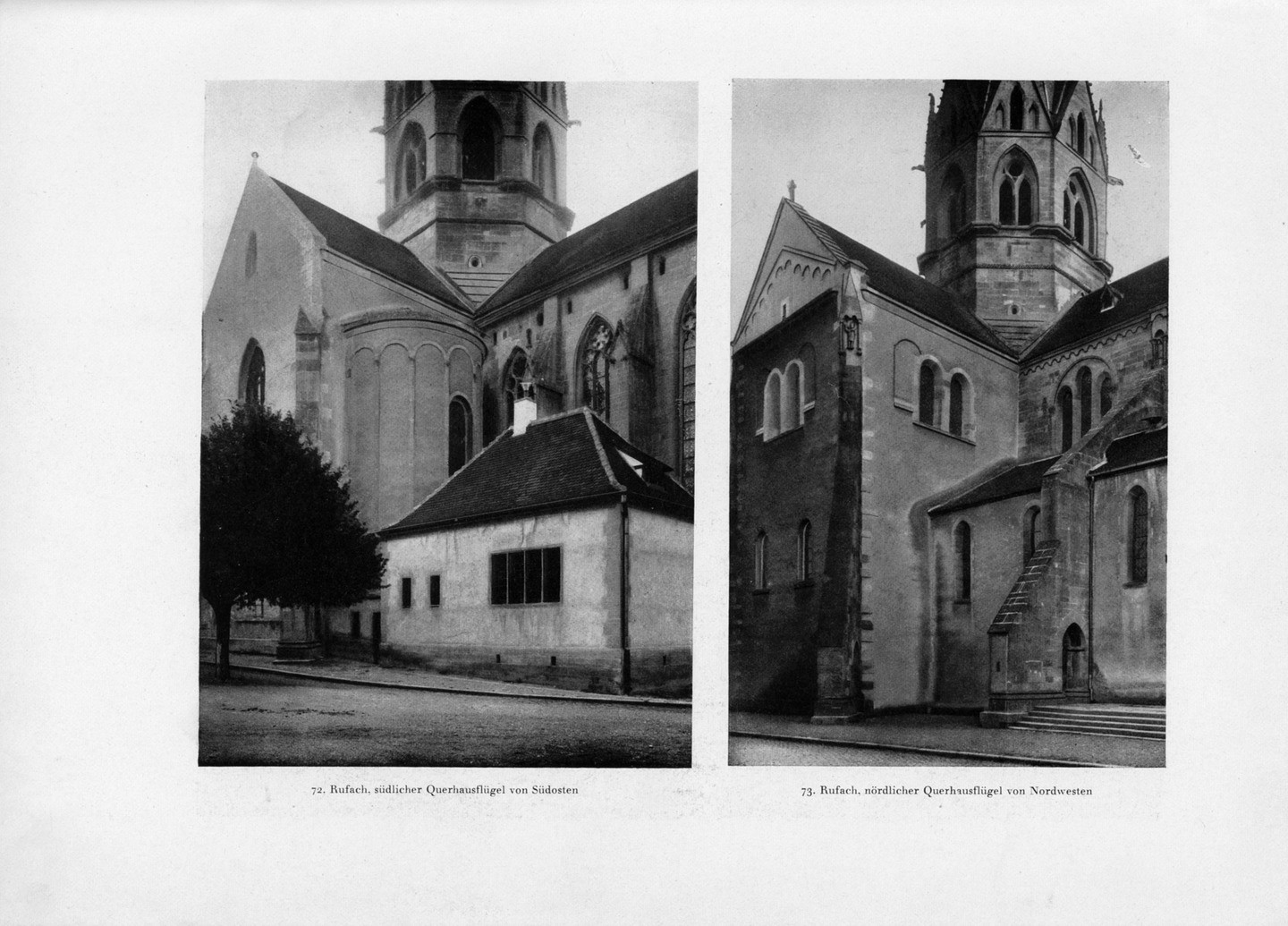

Bei den vorliegenden Objekten handelt es sich um zwei Fotografien aus dem →Kautzsch-Nachlass, welche beide die südliche Außenfassade der Mariä Himmelfahrt-Kirche in Rufach (auch: Église Notre-Dame de l’Assomption, Rouffach) im südlichen Elsass abbilden. Beide Fotografien zeigen das gleiche Motiv, ausgenommen von einem feinen Unterschied, der sich erst auf dem zweiten Blick erschließt: Einer der beiden Abzüge wurde derart nachgearbeitet, dass einzelne Elemente, die offenbar als störend empfunden wurden, aus dem Bild verschwunden sind. Umso reizvoller ist es, die retuschierten Gegenstände genauer zu betrachten. Es handelt sich um zwei Bauwagen, die temporär vor der Kirche positioniert wurden. Bei genauerem Hinsehen lässt sich noch ein Möbelstück, ein Stuhl und ein kleinerer, mit einer Plane bedeckter Handwagen sowie ein Stapel Holzlatten entdecken. Es lässt sich vermuten, dass, in- oder außerhalb der Kirche, gerade Reparatur- oder Bauarbeiten im Gange waren, als die Fotografie angefertigt wurde. Bei der Retusche wurden diese Spuren entfernt, um nicht von der Architektur abzulenken. Bei genauem Hinsehen lassen sich noch weitere Retuschen entdecken. So sind auch kleine Flecken von Farbe im Himmel direkt über dem Querhausdach zu erkennen.

Es gibt verschiedene Techniken der Foto-Retusche. Bei der vorliegenden handelt es sich um eine Positivretusche, bei der die Ausbesserungen direkt auf den Abzug, also dem Positiv, vorgenommen werden.[1] Dies erfolgt entweder mit einem dünnen Pinsel oder einer Druckluftpinsel-Retuschiermaschine.[2] Die Positivretusche ist oft leichter zu erkennen, da sich die Farbe mit der Zeit verfärbt.[3] So auch bei dieser Fotografie. Aufgrund der Farbspuren im Himmel und der übrigen Retuschen, die sogar über den Bildrand hinaus zu sehen sind, ist zu vermuten, dass die Farbe teils gesprüht und nicht allein mit dem Pinsel aufgetragen wurde. Da es sich bei dem Abzug nur um einen Zwischenschritt handelt, ließen sich Auffälligkeiten wie diese leicht verbergen. Dazu wurden die retuschierten Abzüge nochmals abfotografiert, so dass die manuelle Retusche innerhalb der technisch reproduzierten Oberfläche nicht mehr so einfach zu erkennen ist. Das lässt sich auch im vorliegenden Fall beobachten. Ist die Fotografie zunächst unbearbeitet in dem 1927 von →Rudolf Kautzsch veröffentlichten Buch Romanische Kirchen im Elsass wiedergegeben, so ist sie in der posthum erschienenen Abhandlung Der romanische Kirchenbau im Elsass (1944/45) retuschiert und leicht beschnitten abgedruckt.[4]

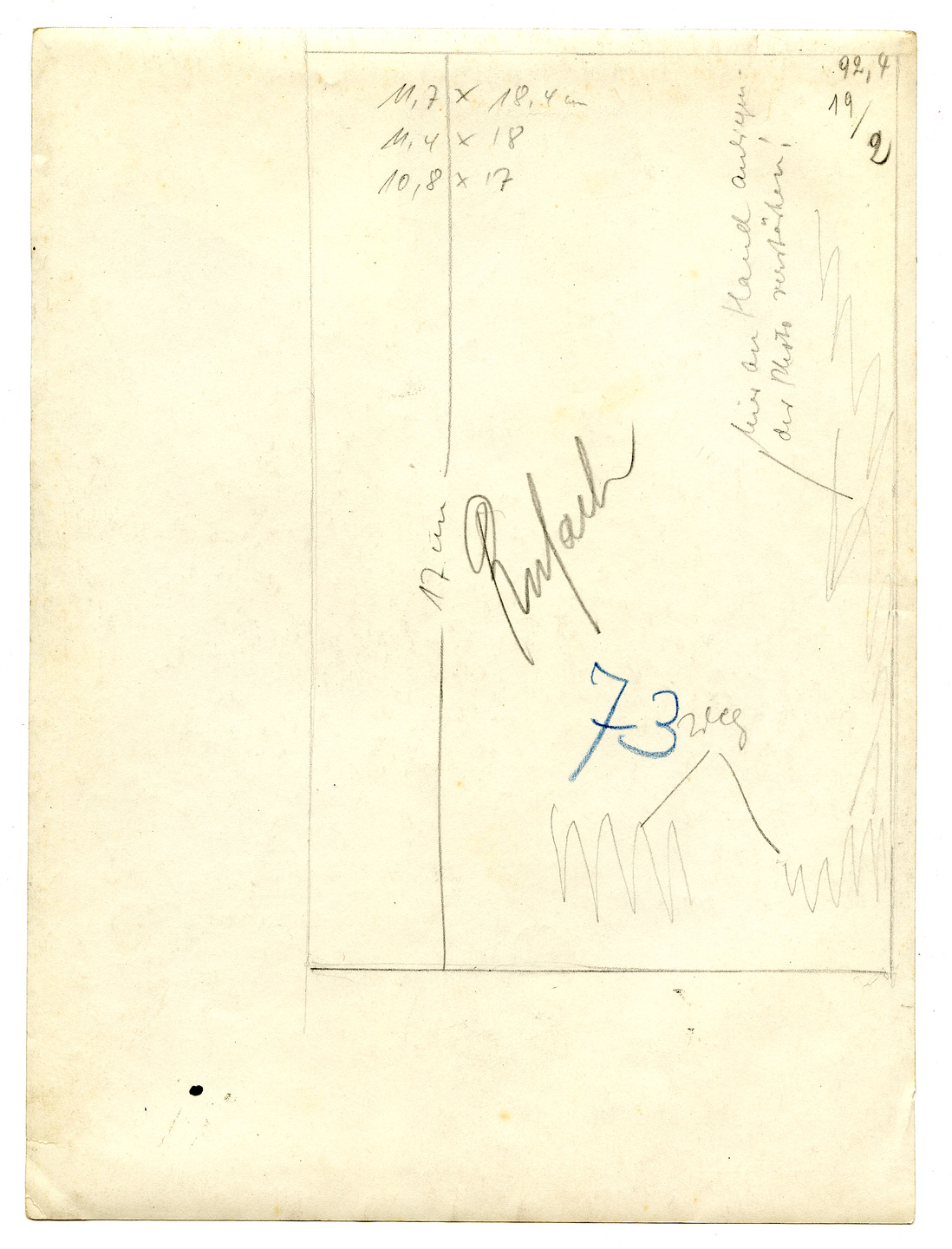

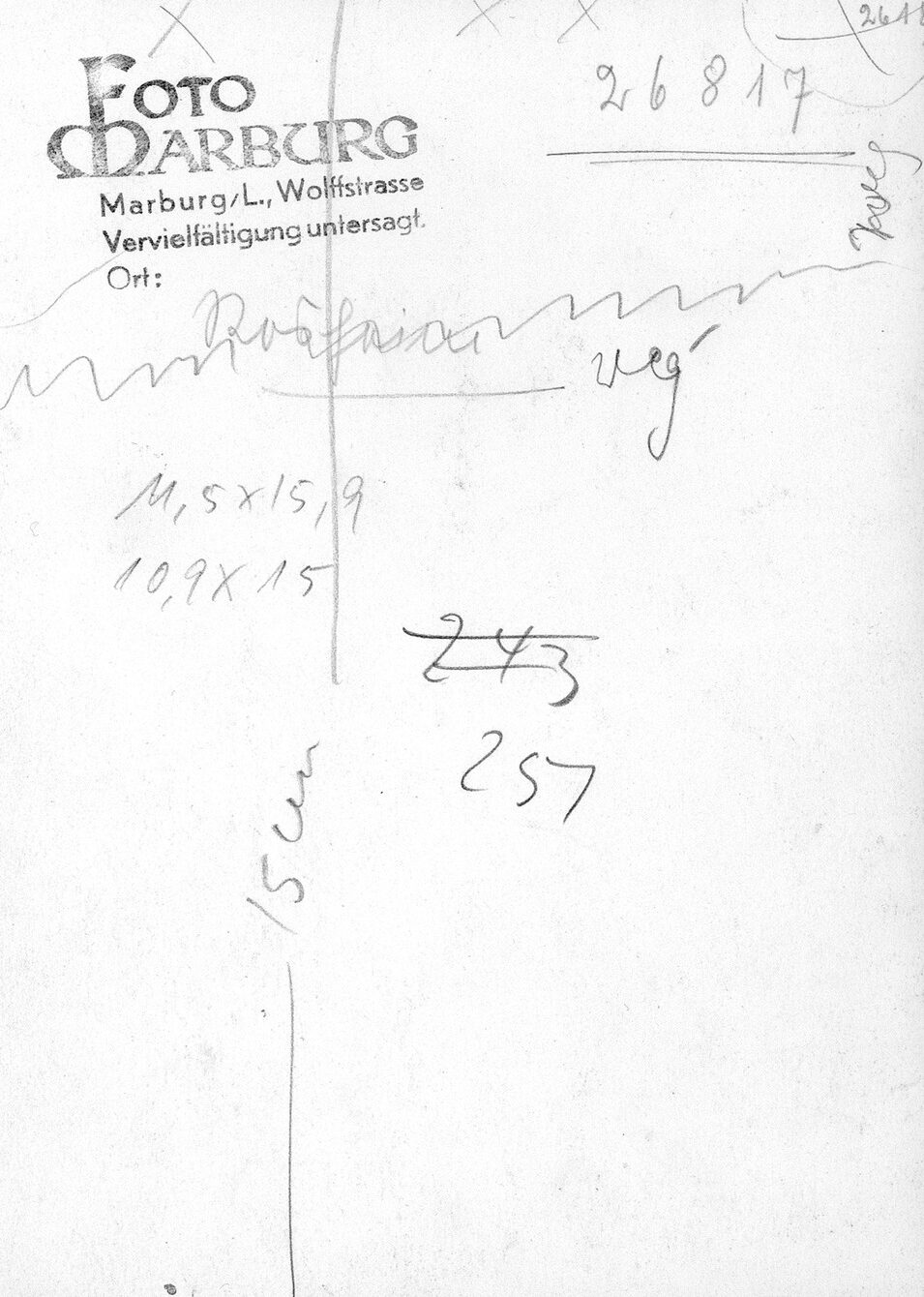

Über das Abbildungsverzeichnis bei Kautzsch kann außerdem der Urheber der Fotografie identifiziert werden. Demnach handelt es sich um den in Konstanz ansässigen Fotografen Martin R. Hamacher, der in den 1930er und 40er Jahren tätig war.[5] Dass die Retusche erst zum Zwecke der (erneuten) Veröffentlichung angefertigt wurde, zeigt ein Blick auf die Rückseite des fotografischen Objekts.

Dort ist bereits die Druckgröße (10,8 x 17 cm) sowie die Abbildungsnummer handschriftlich vermerkt. Außerdem finden sich Notizen und Schraffuren von Kautzsch, die Anweisungen zu Beschnitt und Retusche („weg“, „verstärken!“) enthalten. Mit dem Wissen um die Manipulation im Bild, lassen sich im Druck, der in Qualität und Schärfe dem fotografischen Abzug deutlich nachsteht, die Spuren der Retusche noch erahnen. Sie zeichnen sich als geisterhafte Umrisse einer fast malerisch erscheinenden Unschärfe ab.

Text: Hannah-Marie Peter

Ergänzung & Redaktion: Alisha Spatz und Thomas Helbig

Anmerkungen

[1] Grützner, Eduard von: Eine Zuschreibungsversuch, oder was daraus werden kann. Mit all seinen vertrackten Irrungen und Wirrungen in der Kunstwelt eines Laien, Siesta im Kloster, o.O. 2018.

[2] Keultjes, Dagmar: Praktiken und Diskursivierung der fotografischen Retusche von 1839-1900, Florenz 2018.

[3] Grützner 2018 (wie Anm. 1).

[4] Kautzsch, Rudolf: Der Romanische Kirchenbau im Elsass. Freiburg 1944, Abb. 73.

[5] Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München verwahrt einen fotografischen Nachlass mit 10.000 S/W-Abzügen Hamachers, https://www.zikg.eu/photothek/sonderbestaende_inhalt/archiv-martin-r-hamacher. Davon abweichend gibt Kautzsch in der Abhandlung von 1927 G. Weise aus Tübingen als Urheber der Fotografie an.

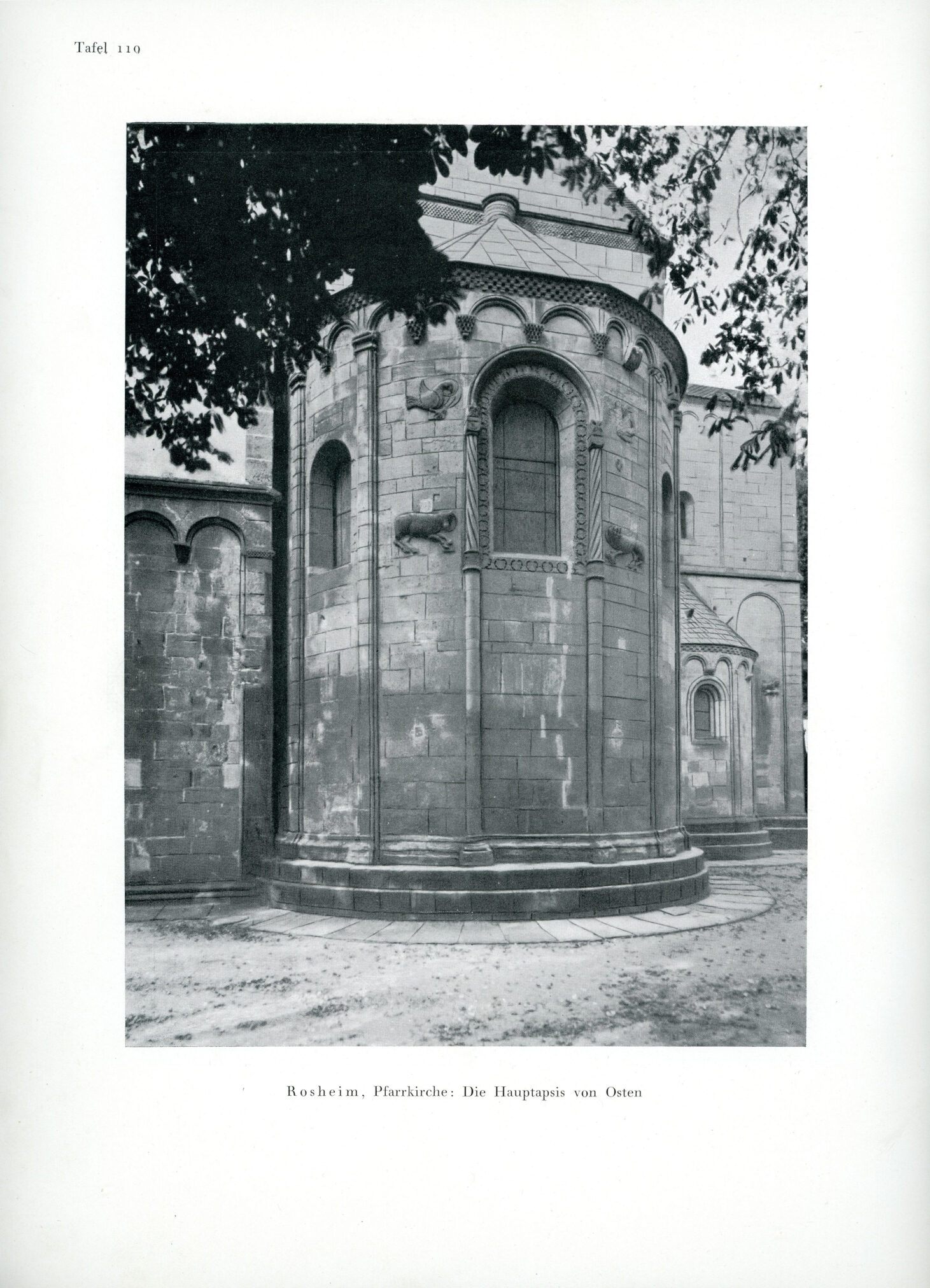

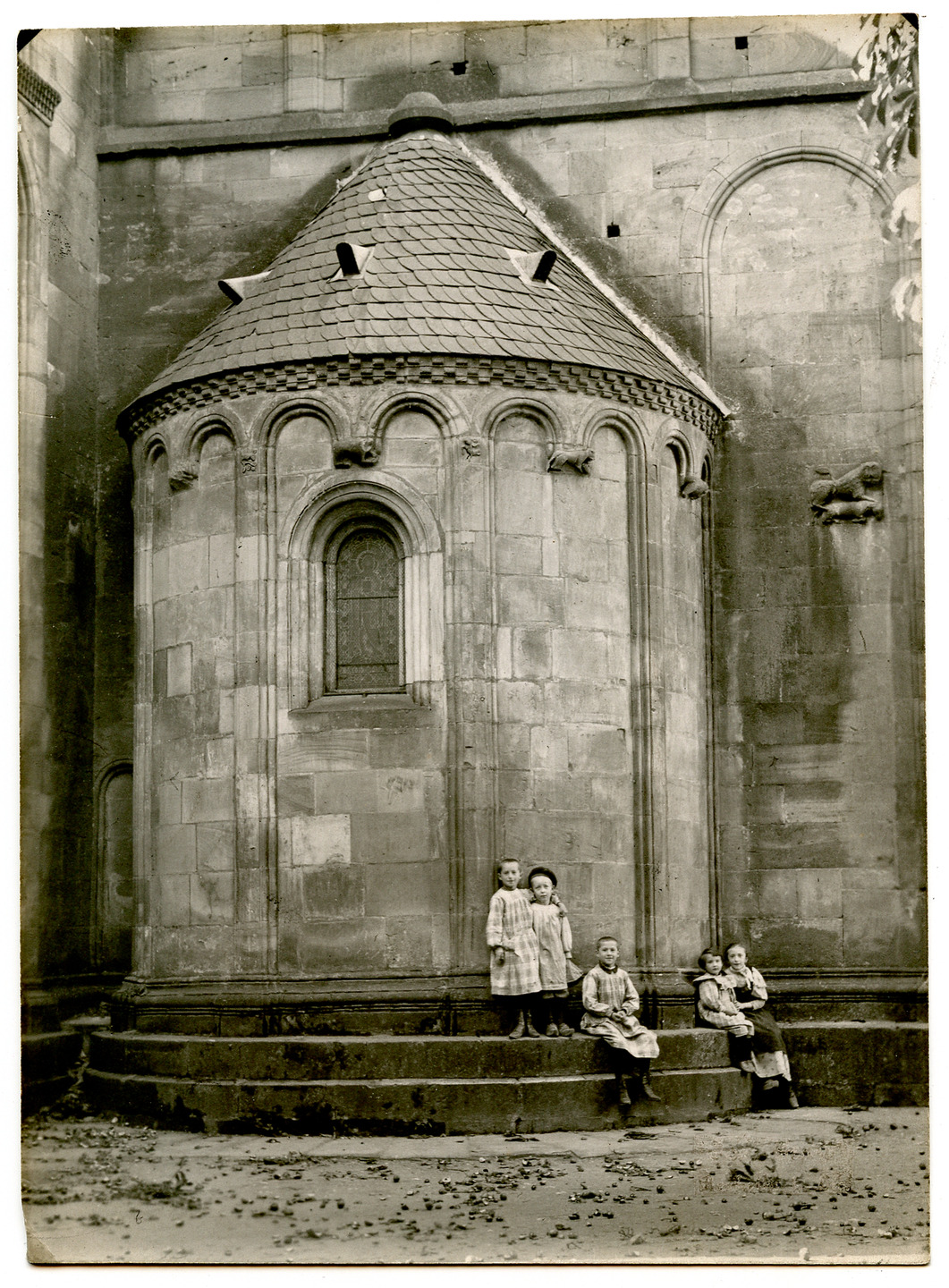

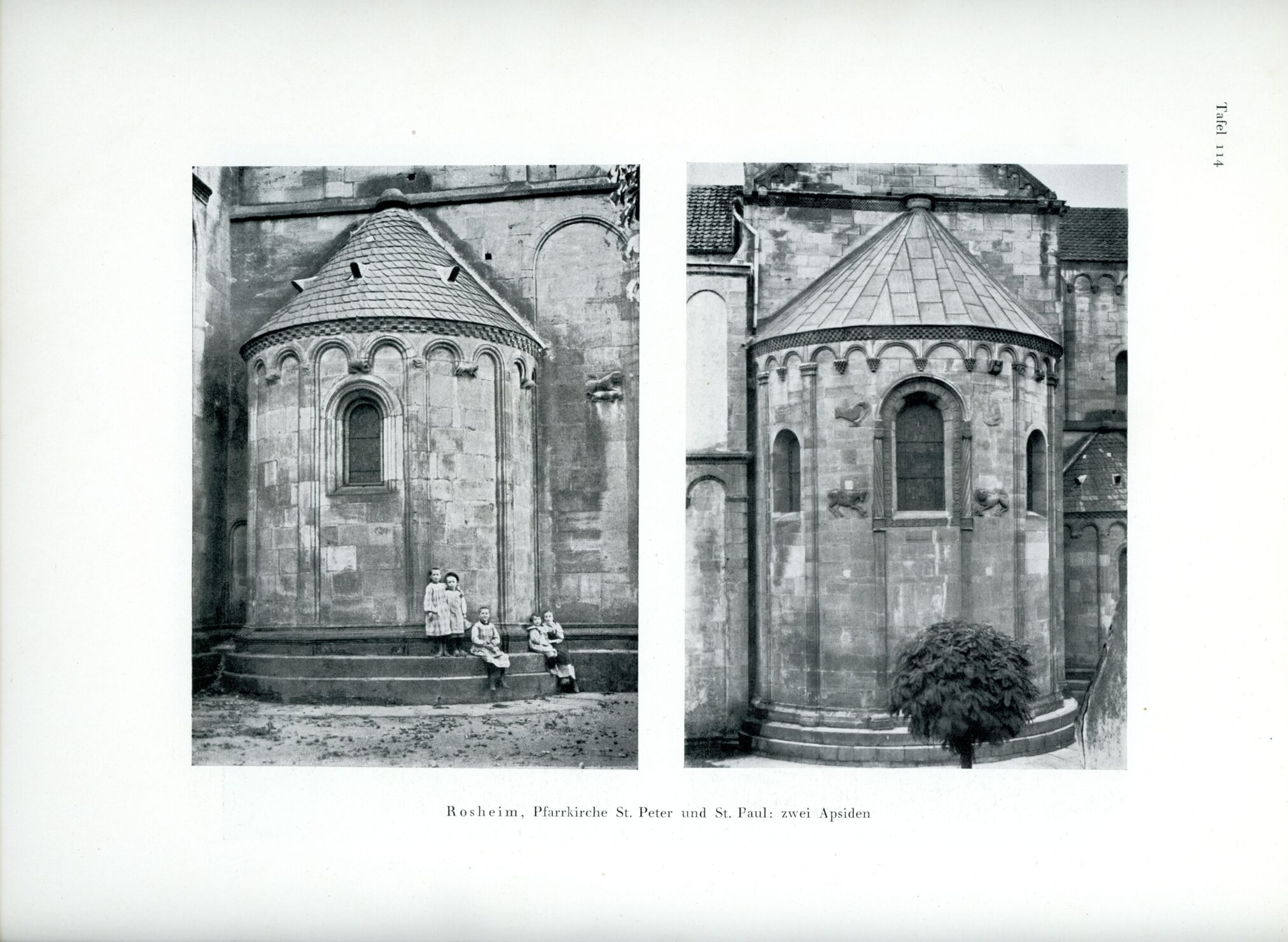

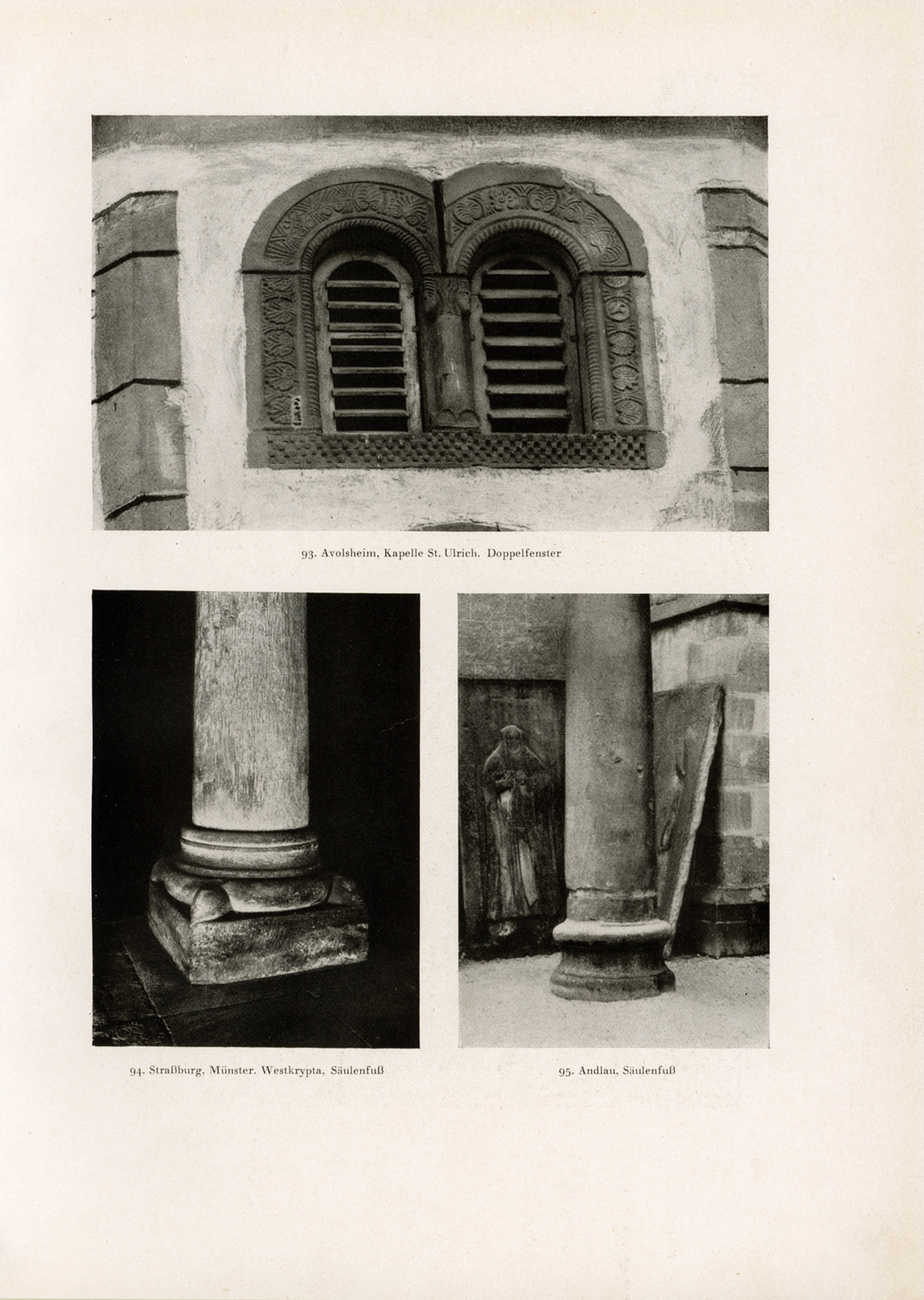

Aber nicht nur Gegenstände wurden bisweilen als störend für den nüchternen Blick wissenschaftlicher Bildgebung empfunden, auch zufällig (oder bereitwillig) in die Fotografie gelangte Passanten wurden hin und wieder wegretuschiert. So sind auf einem Abzug der Hauptapsis der Kirche in Rosheim Farbflecken zu entdecken, deren Form schemenhaft an die Silhouetten von vier Personen erinnern. Die jeweils unterschiedliche Verfärbung der Retuschen bzw. der Fotografie, lässt den Eingriff heute umso deutlicher hervortreten. Auf der Lichtdrucktafel, für die der retuschierte Abzug als Vorlage diente, ist nur noch an den zeichnerisch verstärkten Verfugungen des Gemäuers und des geringfügig verformten Sockelgesims zu erahnen, dass die Fotografie retuschiert wurde.

Der unretuschierte Abzug der Ansicht ist hier nicht erhalten geblieben, doch der Vergleich mit einem weiteren Abzug, den Kautzsch gleichfalls für sein 1927 erschienenes Buch Romanische Kirchen im Elsass verwendete, zeigt eine Gruppe von fünf Kindern, die den Fotografen/ die Fotografin selbstbewusst in den Blick nehmen. Wie im oben beschriebenen Falle des Bauwagens, gelangte diese Ansicht jedoch ohne Retusche zur Publikation.

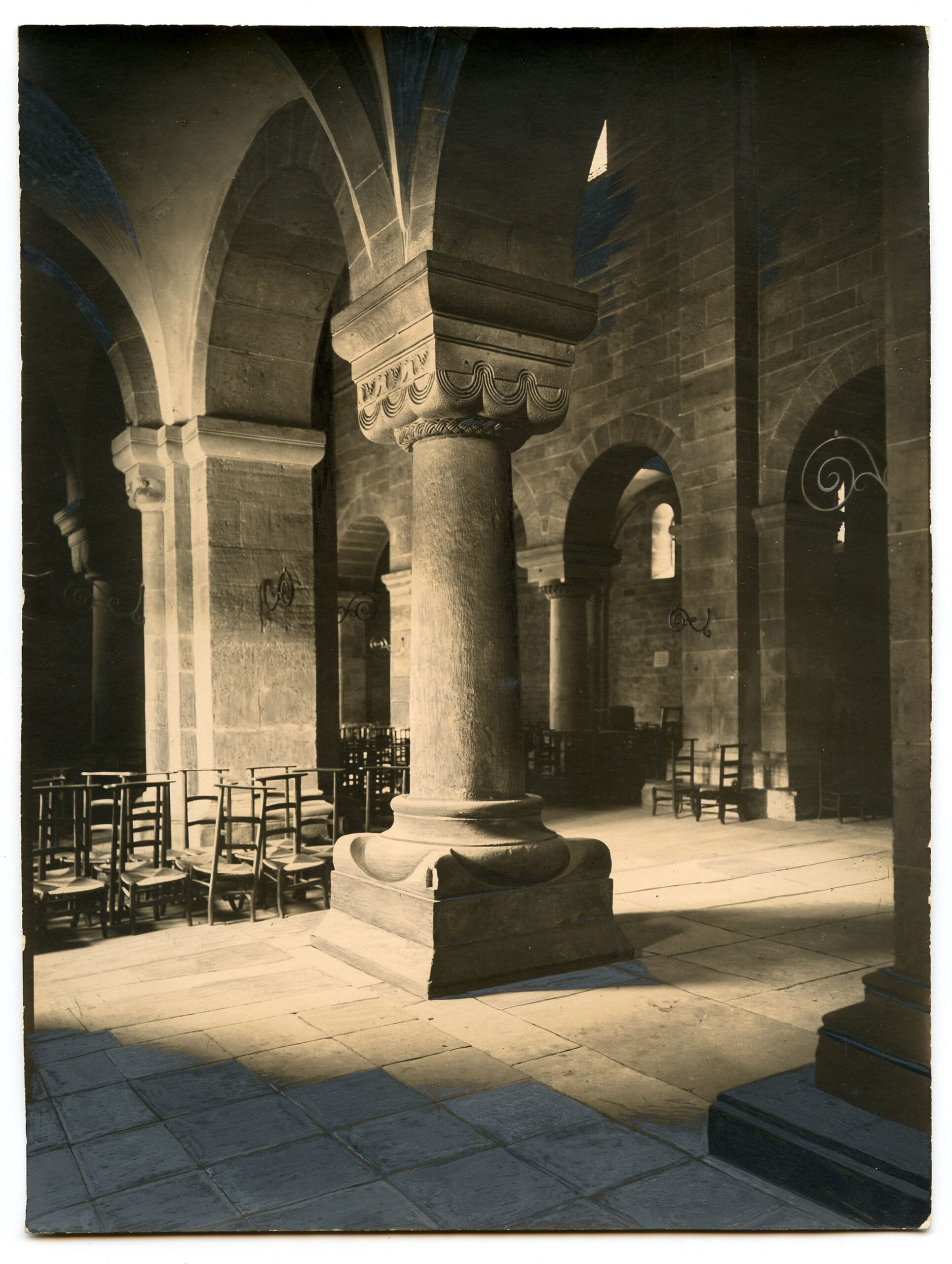

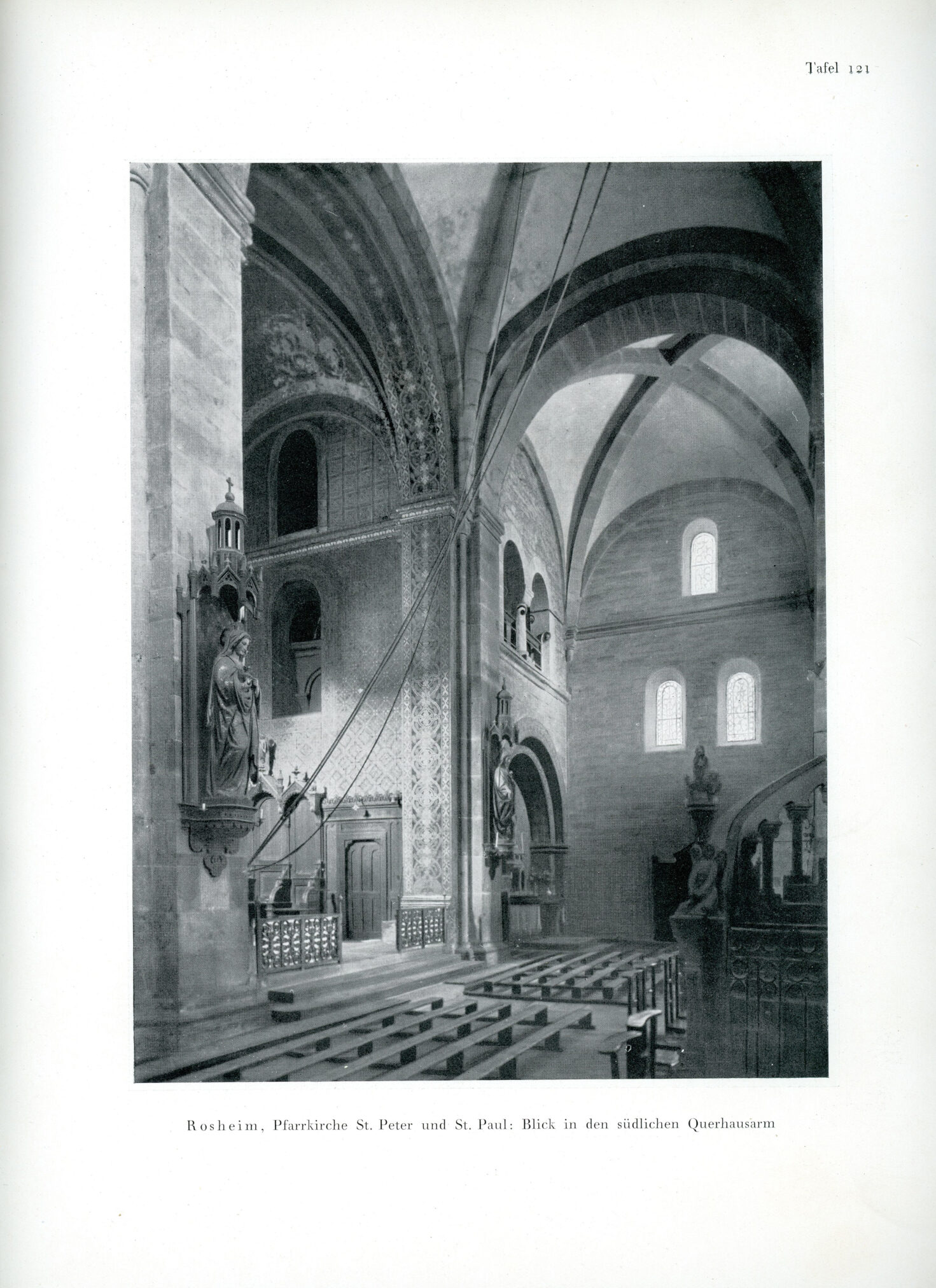

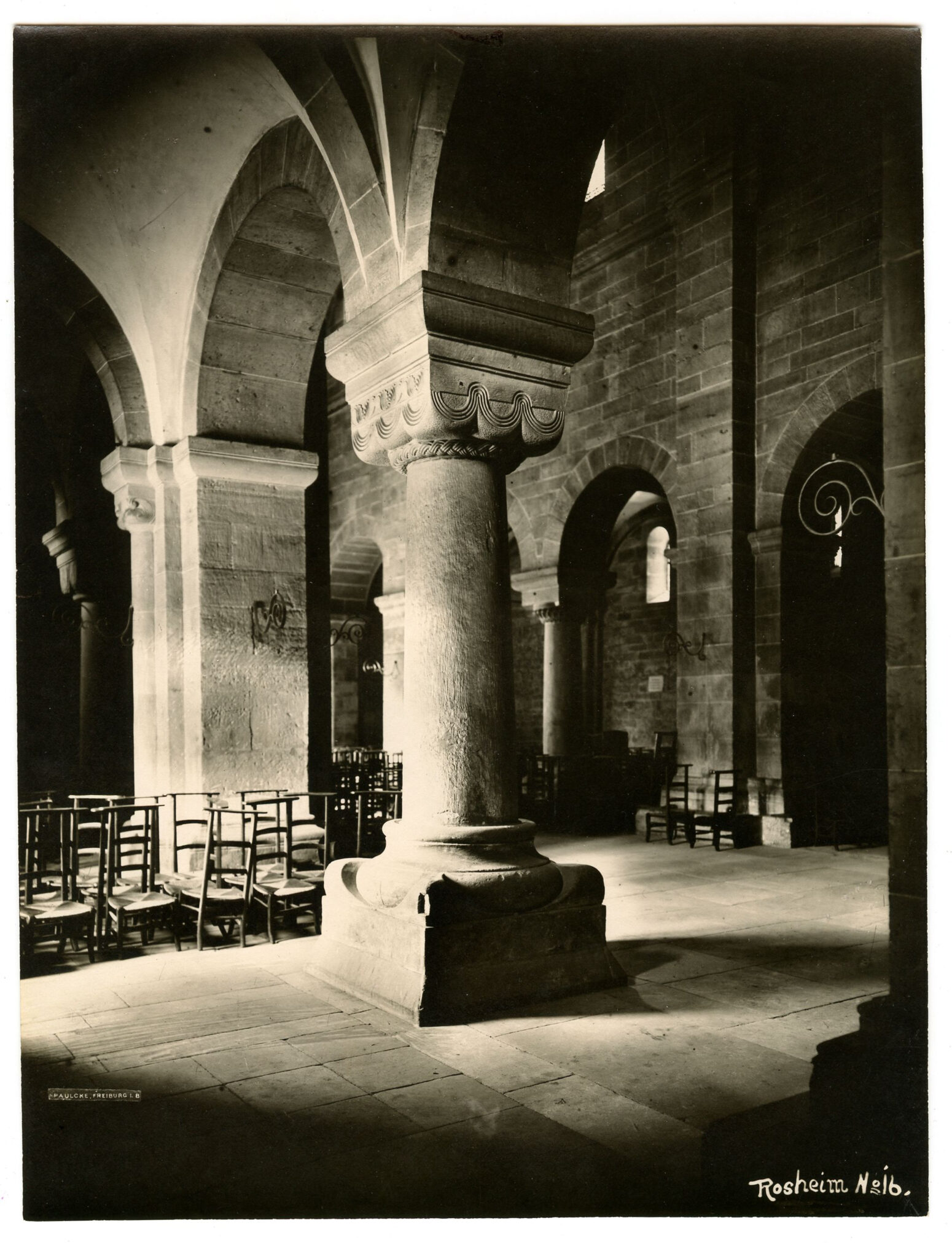

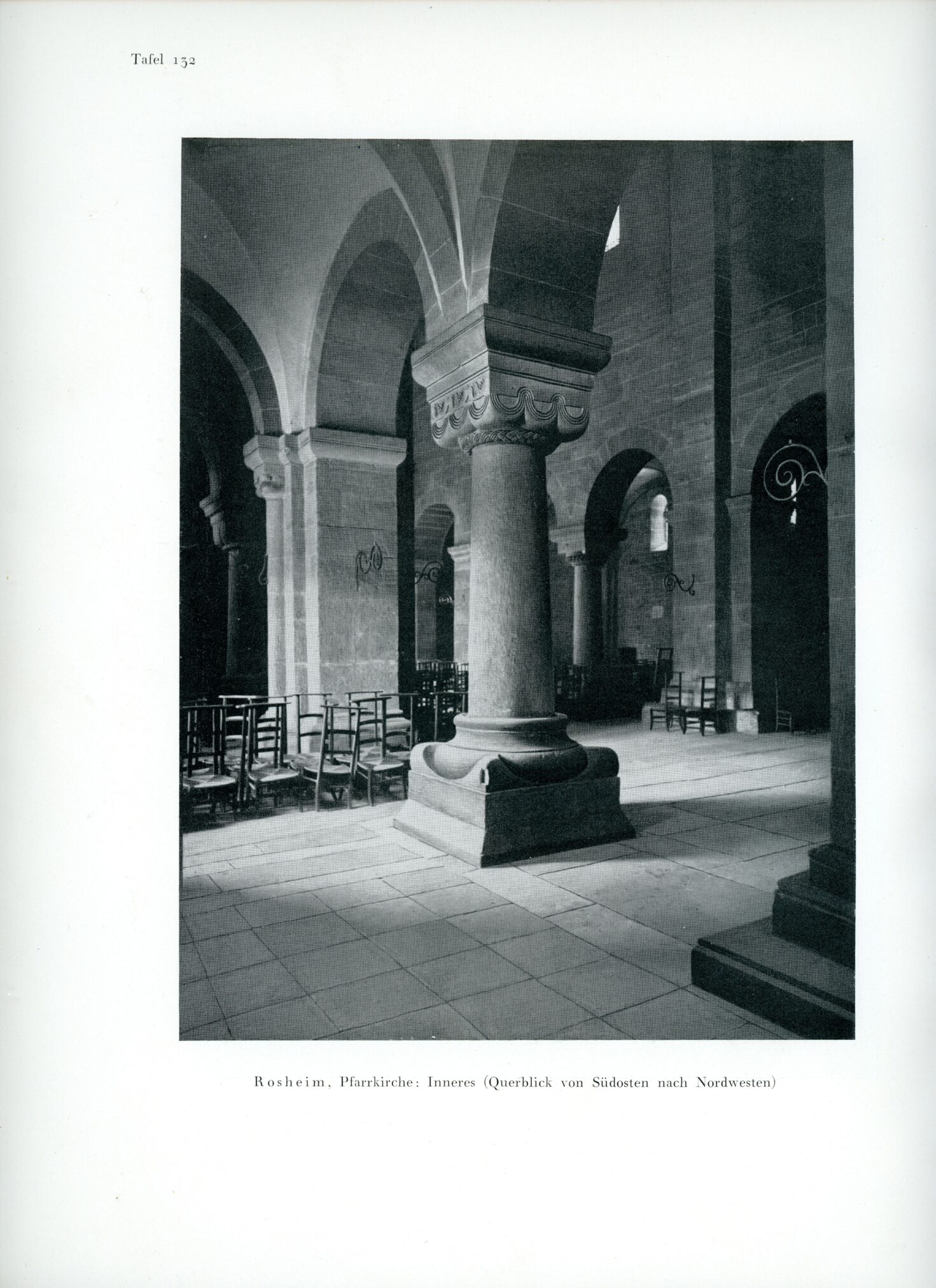

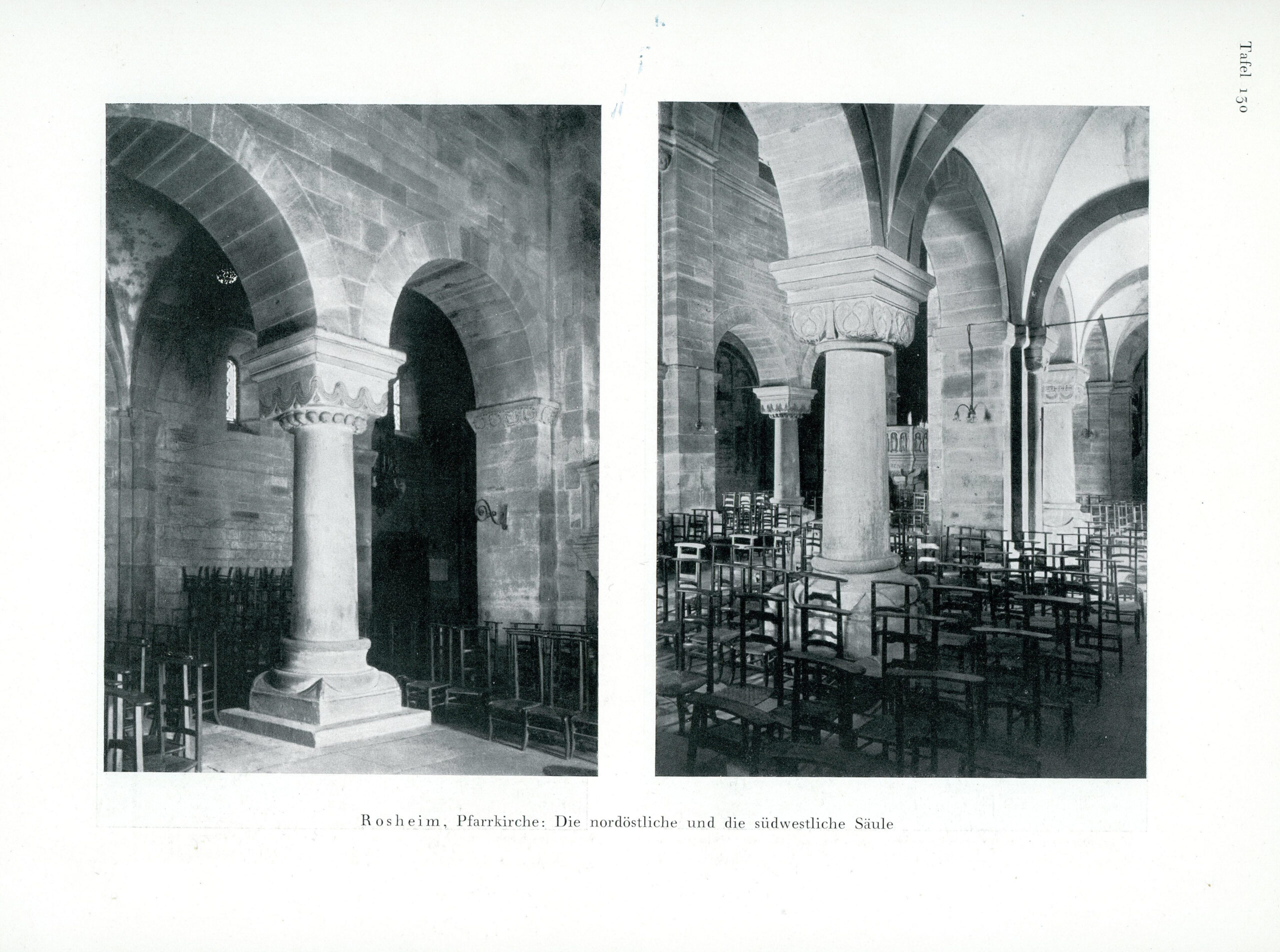

Ein weiteres Beispiel für das Verfahren der Positivretusche liefert ein Abzug mit der Innenansicht der Pfarrkirche von Rosheim. In der publizierten Variante der Abbildung beinahe unsichtbar, offenbart die genauere Autopsie des Abzugs zahlreiche Partien, die ganz offensichtlich eher gemalt als fotografiert wurden. Dies betrifft insbesondere die mit drei Rundbogenfenstern versehene Außenwand des Querhausarms sowie den skulpturalen Schmuck auf der rechten Seite.

Ähnlich gestaltet sich die Nachbearbeitung einer weiteren Ansicht des Innenraums der romanischen Kirche in Rosheim. Als Hersteller wird der Fotograf „Paulcke, Freiburg i. B.“ ausgewiesen, wie an dem Namensetikett ersichtlich wird, das bei der Herstellung des Abzugs auf das Negativ oder die Glasplatte gelegt wurde. Auffällig ist die irisförmige Abschattung der Ränder der Fotografie (Vignettierung), die einen stimmungsvollen Eindruck vermittelt, der vermutlich nicht dem Ansinnen von Kautzsch entsprach. Darauf deutet jedenfalls die Retusche eines weiteren Abzugs hin, dem der Abzug von Paulcke als Vorlage zu Grunde liegen könnte. Die Bildinformationen, die im Zuge der Vignettierung verloren gegangen sind, wurden mit Farbe und Pinsel ergänzt.

Die Weiterverarbeitung des Abzugs im Prozess der Klischeeherstellung und die dadurch erzielte Homogenisierung der fotografischen Oberfläche hat die Spuren der Retusche beinahe zum Verschwinden gebracht.

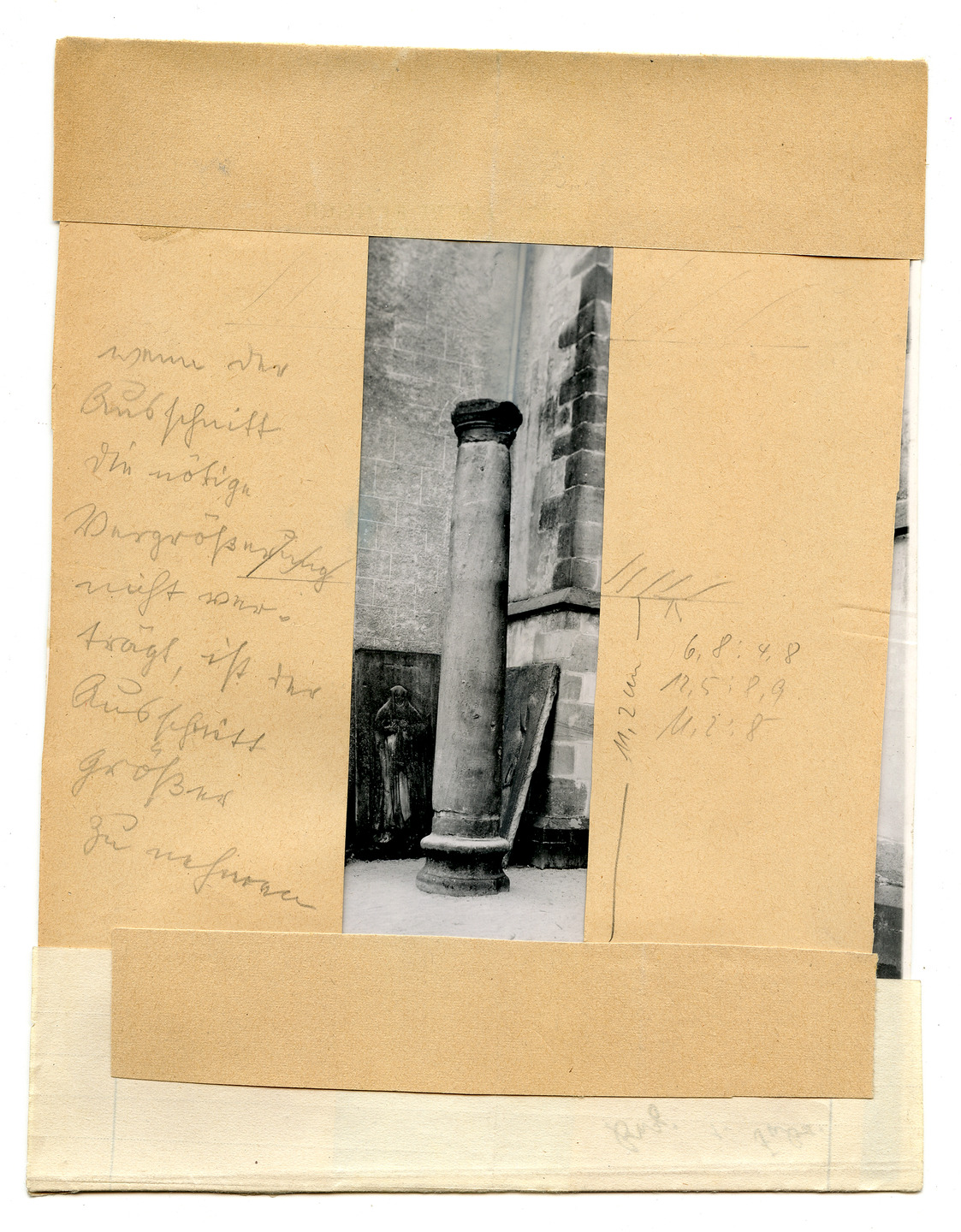

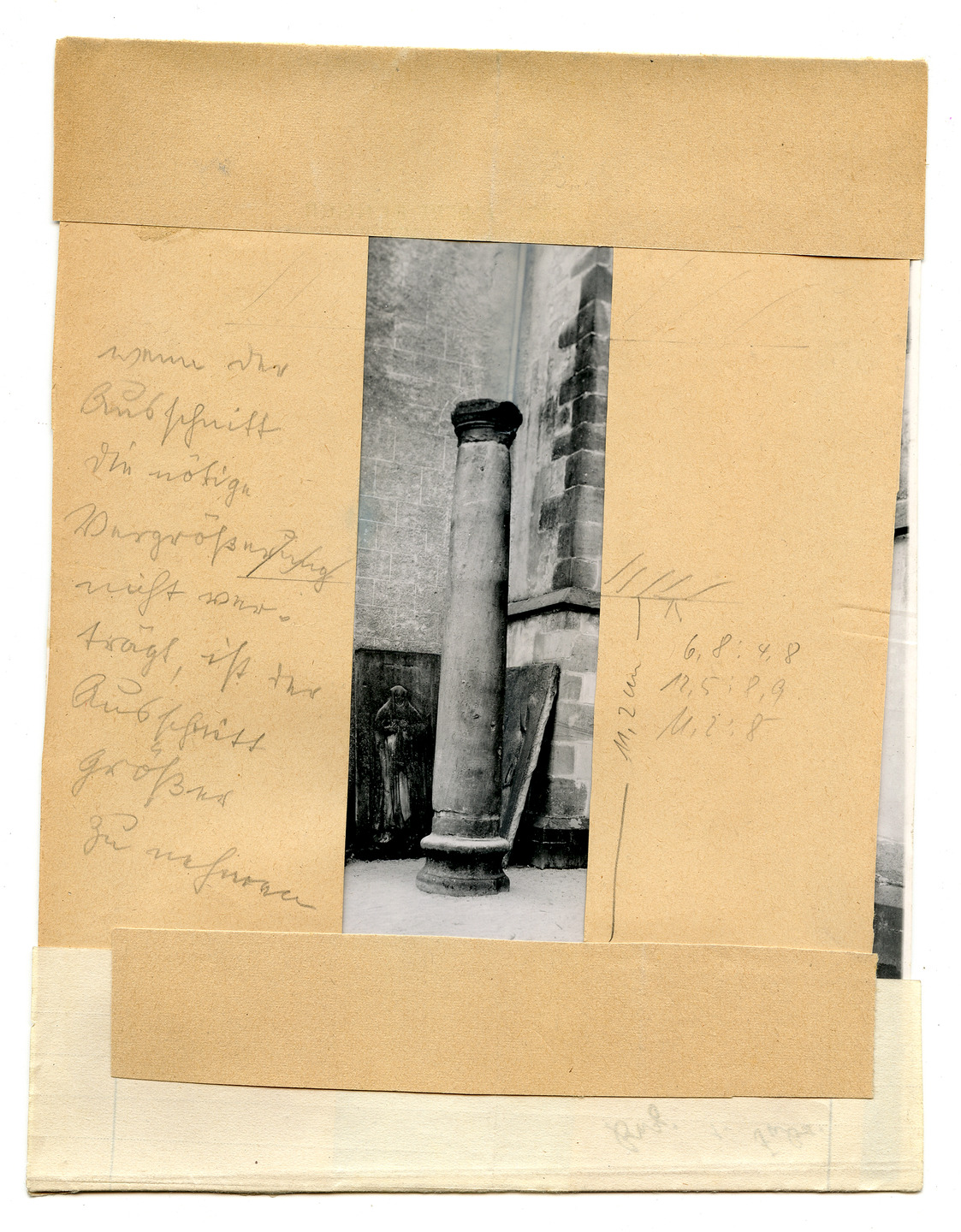

Wenn der Ausschnitt die nötige Vergrößerung nicht verträgt, ist der Ausschnitt größer zu nehmen

Bei dem vorliegenden Objekt handelt es sich um eine S/W-Fotografie aus dem →Kautzsch-Nachlass. Darauf ist eine freistehende Säule zu sehen, die sich im Außenbereich einer Kirche befindet. Zusätzlich sind im Hintergrund zwei (bzw. drei) Grabplatten zu entdecken, die gegen die Fassade des Gebäudes gelehnt wurden. An der oberen Kante der Fotografie ist ein Blatt, mit einer rechteckigen Öffnung in der Mitte befestigt, wodurch die Säule von der Umgebung weitgehend isoliert wird. Die Fotografie mit den Maßen 22,5 x 17,5 cm wird somit auf das Format 14 x 4,8 cm beschnitten.

Auf der linken Seite des Blattes steht mit Bleistift geschrieben: „Wenn der Ausschnitt die nötige Vergrößerung nicht verträgt, ist der Ausschnitt größer zu nehmen“. Ungefähr in der Mitte des Bildausschnitts ist eine Bleistift-Markierung, mit einem waagerechten Strich und einer Schraffur, auszumachen. Außerdem finden sich auf der rechten Seite verschiedene Maßangaben. Die Höhe des mit einem Strich markierten Abschnitts, die mit 11,2 cm angegeben ist, beträgt allerdings nur 6,8 cm. Rechts daneben stehen weitere Maßverhältnisse, in denen sich die Formate der Fotografie und des maskierten Ausschnitts (6,8 x 4,8 und 11,2 x 8) wiederfinden lassen. Die Markierungen legen nahe, dass die Fotografie als Vorlage zur Veröffentlichung verwendet werden sollte. Tatsächlich findet sich der fotografische Ausschnitt in der offenbar erst posthum erschienenen Schrift Der romanische Kirchenbau im Elsass [1] wieder, wo er im Format 11,2 x 8 cm abgedruckt wurde.

Schließlich lässt sich dadurch feststellen, zu welchem Gebäude die Säule gehört. Demnach handelt es sich um die ehemaligen Stiftskirche St. Richardis zu Andlau im Elsass (heute Abteikirche Saint-Pierre-et-Paul). Kautzsch beschreibt im dazugehörigen Text, an welcher Stelle des ursprünglichen Kirchenbaus er den Standort der Säule vermutet, die zu seiner Zeit an der Nordseite der Kirche aufgestellt war.[2]

Zusammengenommen lässt sich vermuten, dass die per Hand geschriebenen Hinweise zur Herstellung der Klischees von Kautzsch selbst vorgenommen wurden. Außerdem lässt sich über den Bildnachweis rekonstruieren, woher die Fotografie bezogen wurde. Demnach handelt es sich um einen Abzug des Straßburger Fotografen G. Dettling. Auf der Rückseite der Bildvorlage findet sich nicht nur die Nummer der späteren Abbildung („95“), sondern auch ein Hinweis auf das verwendete Fotopapier der Marke „Agfa Lupex“.

Text: Theresa Heß

Ergänzung & Redaktion: Alisha Spatz und Thomas Helbig

Anmerkungen

[1] Das Impressum des Frankfurter Exemplars ist mit dem Stempel „Veröffentlicht unter der Lizenz 397 der sowjet. Militäradmin. in Deutschland“ versehen, was auf eine Veröffentlichung nach Kriegsende hindeutet. Kautzsch ist jedoch wenige Tage vor Kriegsende am 26. April 1945 verstorben. Entgegen der Angabe im Impressum, dürfte das Buch somit erst 1945 erschienen sein.

[2] Kautzsch, Rudolf: Der romanische Kirchenbau im Elsass, Freiburg im Breisgau 1944, S. 121.

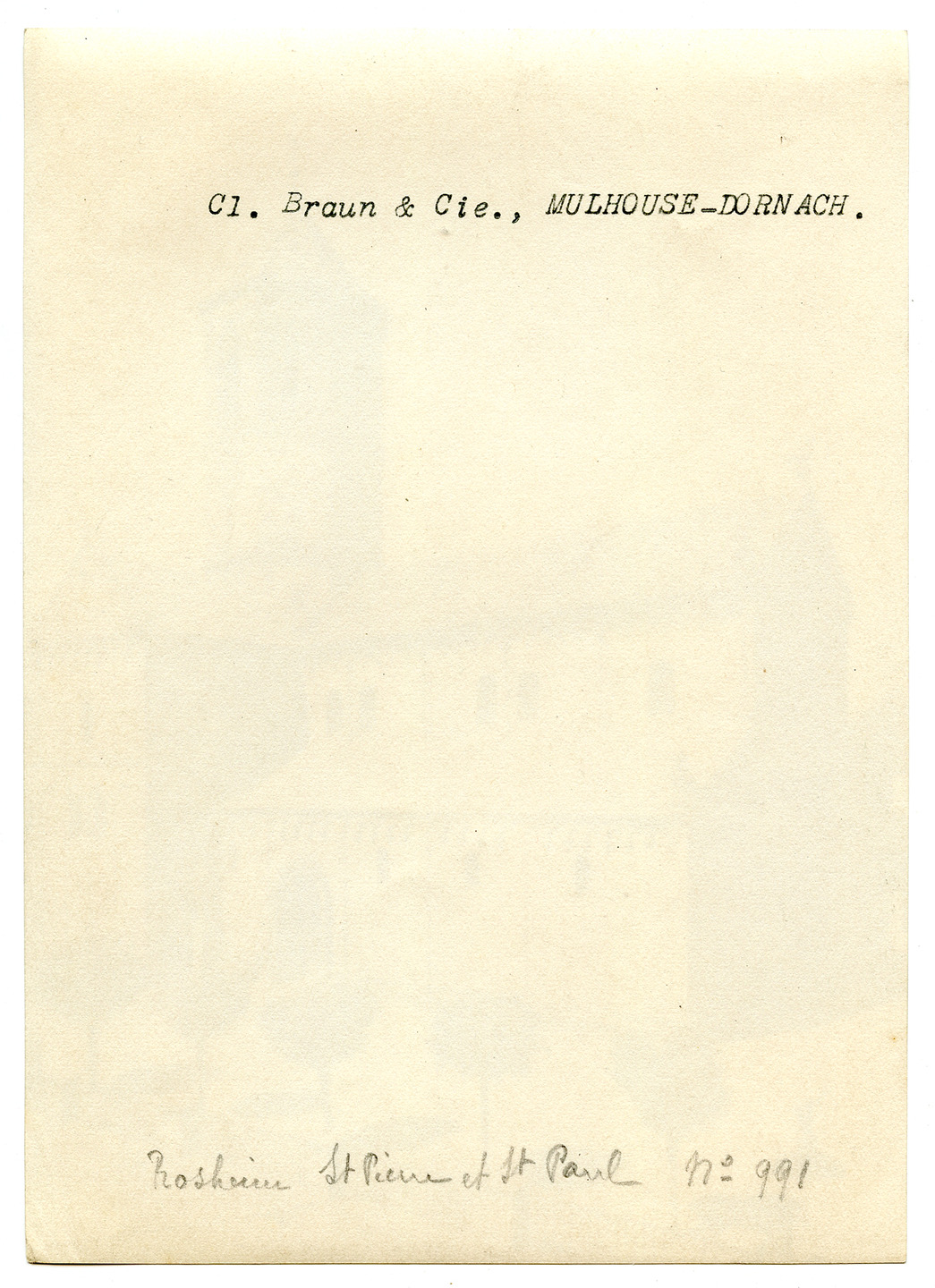

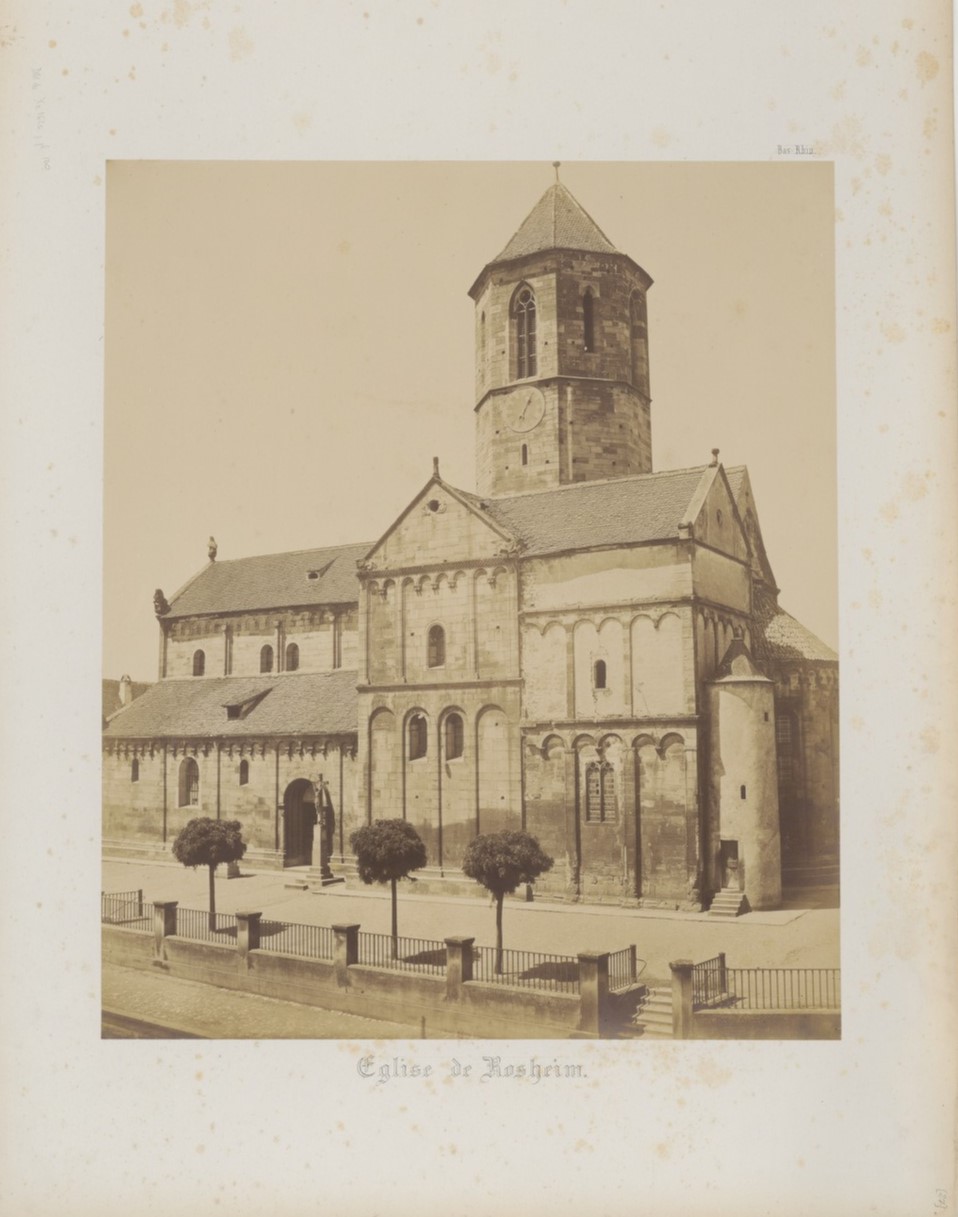

Vues d’Alsace

Diese aus dem →Kautzsch-Nachlass stammende S/W-Fotografie zeigt eine Außenansicht der Kirche St. Peter und St. Paul in der Elsässischen Stadt Rosheim.[1] Den Hinweis auf den Ort liefert eine handschriftliche Notiz („Rosheim. St Pierre et St Paul“) auf der Rückseite der Fotografie. Darunter ist die Zahl 991 vermerkt, bei der es sich vermutlich um eine Inventarnummer handelt, über die das Motiv beispielsweise über einen Katalog bestellt werden konnte.[2] Ein Stempel auf der oberen Hälfte des Formats („Cl. Braun & Cie., Mulhouse-Dornach“)[3] gibt einen Hinweis auf die Herkunft der Fotografie, die sie dem gleichnamigen, kommerziell erfolgreichen Fotografie- und Verlagsunternehmen zuordnen lässt.

Zusammen mit Ansichten des Innenraums der Kirche ist die Fotografie in der 1927 von Rudolf Kautzsch veröffentlichten Publikation Romanische Kirchen im Elsass abgedruckt.[4] Da der Firmenname im Jahr 1910 zu „Braun & Cie“ geändert wurde, lässt sich der Abzug auf einen Zeitraum zwischen 1910 und 1927 datieren.[5]

Bereits zwischen 1857 und 1858 nahm Adolphe Braun Aufnahmen von Sehenswürdigkeiten seiner elsässischen Heimat auf.[6]

Das Verlagsunternehmen „Braun & Cie“ veröffentlichte eine breite Palette an Katalogen mit einer sich stetig erweiternden Auswahl an Motiven. Dabei wurde auch mit den sich über die Jahrzehnte stetig weiterentwickelnden Fotografie-Verfahren experimentiert.[7]

Besonders großen Raum nahmen ab Mitte der 1860er Jahre die fotografischen Kunstreproduktionen ein, deren Faksimiles bald eine entscheidende Rolle für das Studium der vergleichenden Kunstwissenschaften darstellte.[8]

Text: Mirjam Schönfelder

Ergänzung & Redaktion: Alisha Spatz und Thomas Helbig

Anmerkungen

[1] Vgl. Kautzsch, Rudolf: Romanische Kirchen im Elsass. Ein Beitrag zur Geschichte der oberrheinischen Baukunst im 12. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau 1927, Tafel 130.

[2] Vgl. exemplarisch den Catalogue général des reproductions inaltérables au charbon von 1896, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k441515t/f7.item#.

[3] Die Abkürzung ‚& Cie‘ ist die französische Bezeichnung für ‚Compagnie‘ und verweist auf eine Personengesellschaft mit mehr als zwei Gesellschaftern.

[4] Vgl. ebd.

[5] Vgl. Hannavy, John: Encyclopedia of nineteenth-century photography, Vol. 1, Routledge, New York/London 2008, S. 205.

[6] Vgl. Kempf, Christian: Adolphe Braun. L’Asace photographiée en 1859, Obernai 2003.

[7] Ebd., S. 163f.

[8] Vgl. ebd., S. 164.

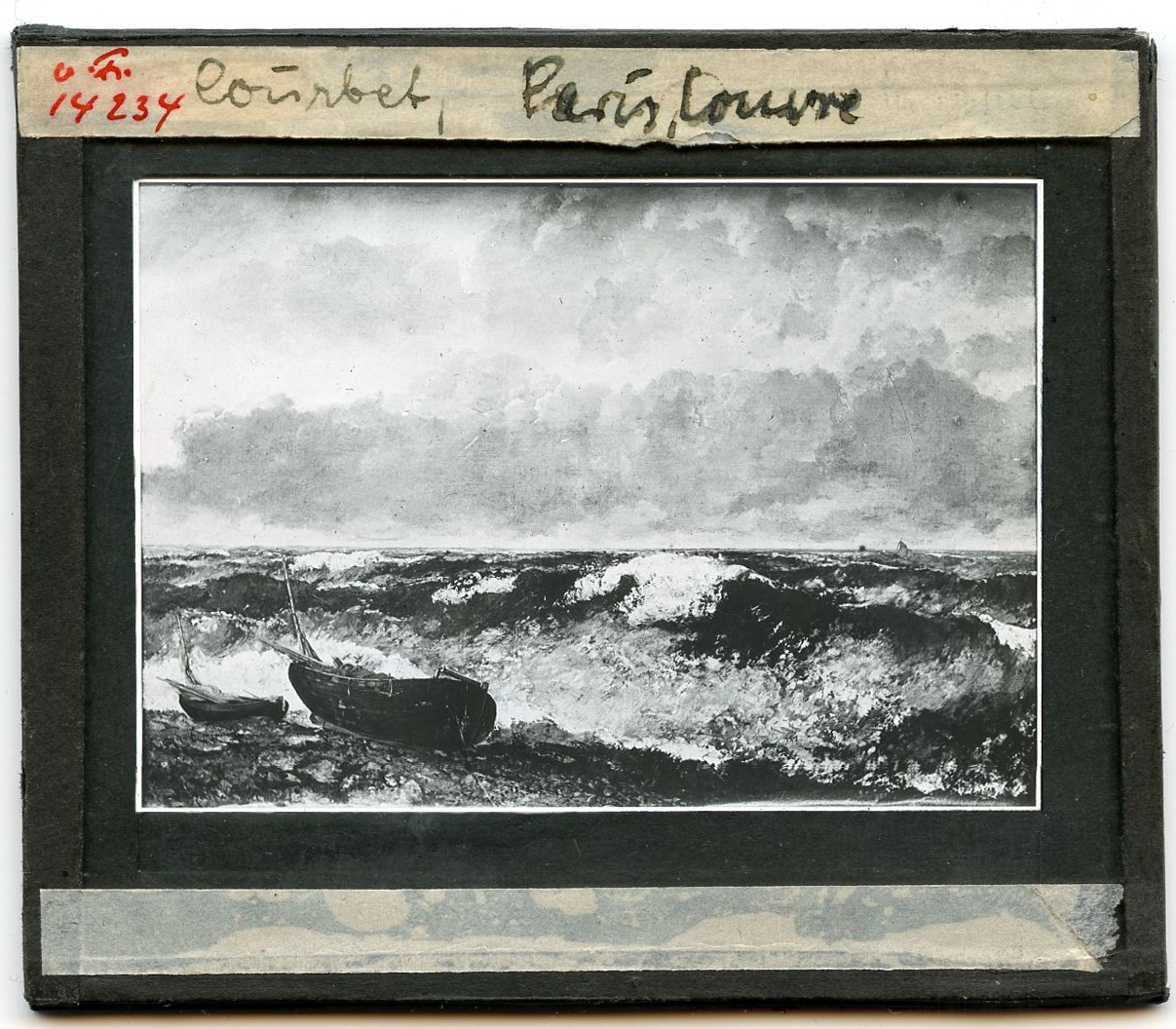

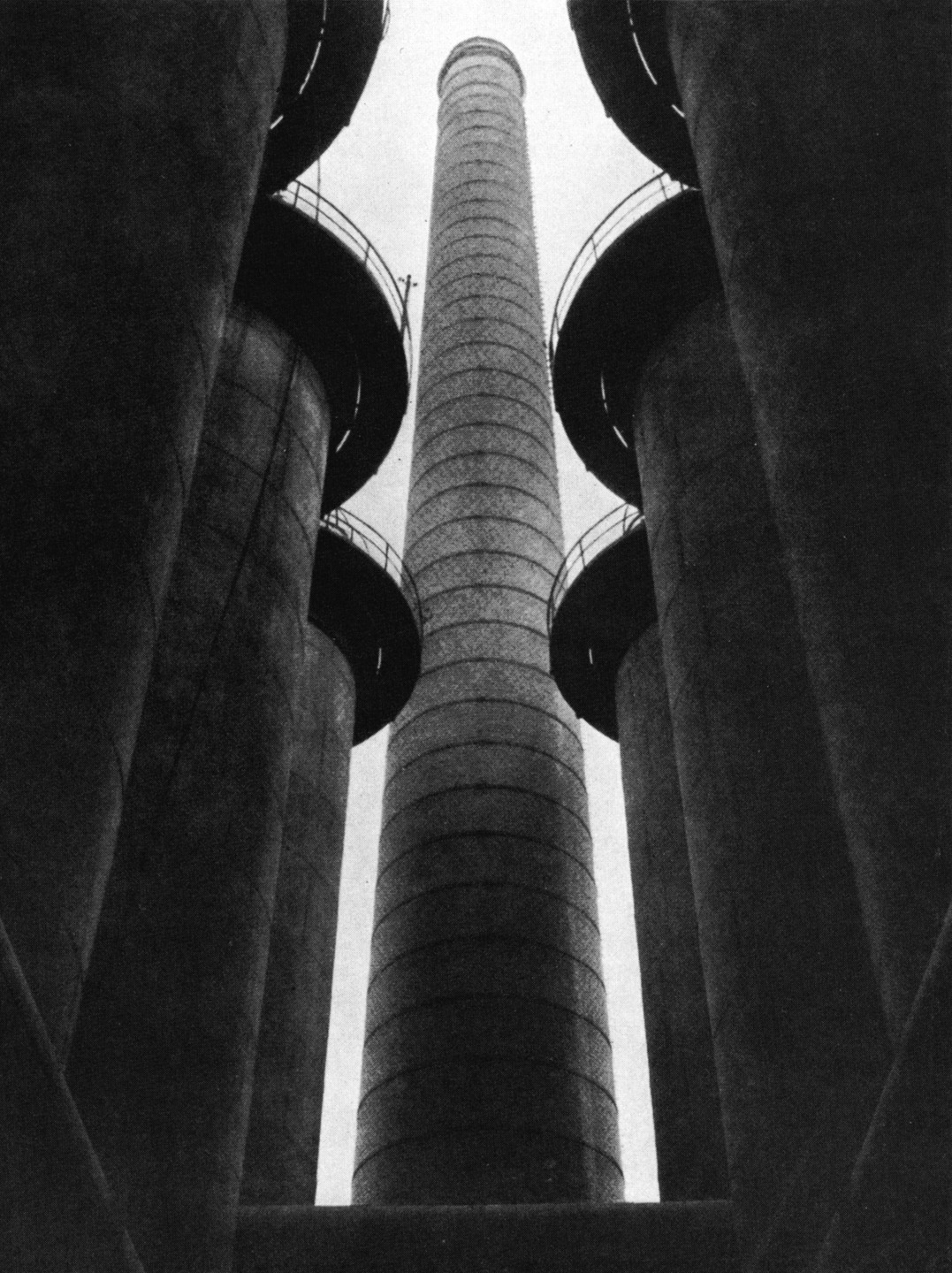

Albert Renger-Patzsch

Im →Kautzsch-Nachlass findet sich ein Konvolut mit Fotografien des Fotografen Albert Renger-Patzsch (1897–1966). Sie zeigen zumeist Sakralbauten oder deren Details und wurden von Kautzsch für seine Publikation Der romanische Kirchenbau im Elsass verwendet, die 1944/45 erschien. In dem darin enthaltenen Abbildungsverzeichnis hat Kautzsch insgesamt 70 Aufnahmen vermerkt, die über die Firma von Renger-Patzsch bezogen wurden.[1]

Renger-Patzsch war einer der bedeutendsten Vertreter der Neuen Sachlichkeit, eine fotografische Strömung, der auch →August Sander und Karl Blossfeldt zugeordnet werden.[2] Diese lehnte die Kunstfotografie rigoros ab und sprach sich für eine ehrliche und nüchterne Bildsprache aus. Als eine Art Manifest dieser Auffassung lässt sich das Fotobuch Die Welt ist schön verstehen, das Renger-Patzsch, begleitet von einem Vorwort Carl Georg Heises, 1928 veröffentlichte.[3] Zugleich führte er eigene Firma, die Fotografien für verschiedene Institutionen wie Museen oder Universitäten anfertigte.

Seine präzisen und sachlichen Aufnahmen von Kunstwerken und Objekten machten Renger-Patzsch zu einem gefragten Fotografen für kunsthistorische Zwecke, da die detailgetreue Wiedergabe der Materialität und Struktur von Bildender Kunst und Architektur eine entscheidende Rolle für die kunsthistorische Reproduktionen spielt.[4] Mit der Gründung einer eigenen Firma konnte Renger-Patzsch einerseits seiner Neigung zu einer dokumentarischen und neutralen Fotografie folgen und andererseits zugleich auch wirtschaftlich profitieren. Noch war die Fotografie als Gattung nicht gleichauf mit künstlerischen, sodass der gewerbliche Betrieb für viele Fotograf:innen unumgänglich war.

Zunächst leitete er 1922 das Bildarchiv des Folkwang-Verlags Hagen, bevor er 1925 als selbstständiger Fotograf in Bad Harzburg arbeitete und ab 1929 seine Firma nach Essen übersiedelte.[5] Auf der Rückseite der Fotografien befindet sich ein Stempel mit dem Aufdruck „Phot. Albert Renger Essen/Ruhr, Goethestr. 41“, sodass die Entstehung der Fotografien zwischen 1929 und 1944 angenommen werden muss.

Trotz Renger-Patzschs Konzept einer sachlichen Fotografie besitzen seine Aufnahmen einen hohen künstlerischen und ästhetischen Wert, der sich auch in den exemplarisch ausgewählten fünf Fotografien zeigt. Sie zeichnen sich alle durch eine harmonische Bildkomposition aus, die eine klare – d.h. visuell einprägsame – Ordnung in sich trägt. Die bewusste Wahrnehmung einzelner Details wird auf eindringliche Weise inszeniert. Beispielsweise die filigranen Ornamente des Gewändes auf einer Ansicht des Westportals in Gebweiler oder die massive Steinstruktur der Vorhalle der Margaretenkapelle in Epfig. In den übrigen Bildern zeigt sich darüber hinaus sein ausgeprägtes Gespür für Licht- und Schattenverhältnisse, ohne dass die fotografische Wiedergabe von Architektur nur bedingt gelingen kann.

Text: Lilly Lüders

Ergänzung & Redaktion: Alisha Spatz und Thomas Helbig

Anmerkungen

[1] Kautzsch, Rudolf: Der romanische Kirchenbau im Elsass, Freiburg 1944.

[2] Als Vertreter des Neuen Sehens war Renger-Patzsch auch mit 14 Fotografien an der Werkbund-Ausstellung →Film und Foto (1929) beteiligt. Ludger Derenthal, Renger-Patzsch. 41 Photos, in: Ulrich Pohlmann, Dietmar Schenk u. Anastasia Dittmann (Hg.), Vorbilder / Nachbilder. Die fotografische Lehrsammlung der Universität der Künste Berlin. 1850-1930, Köln 2020, S. 370-389.

[3] Albert Renger-Patzsch, Die Welt ist schön, München 1928, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/264768/1 (17.12.24)

[4] Grebe, Stefanie u. Heinrich Theodor Brüter (Hg.): Albert Renger-Patzsch. Die Ruhrgebietsfotografien, Zeittafel, Köln 2018, S. 303-307.

[5] Deutsche Biografie: Renger-Patzsch, Albert, URL: https://www.deutsche-biographie.de/sfz64551.html#ndbcontent (20.11.2024).

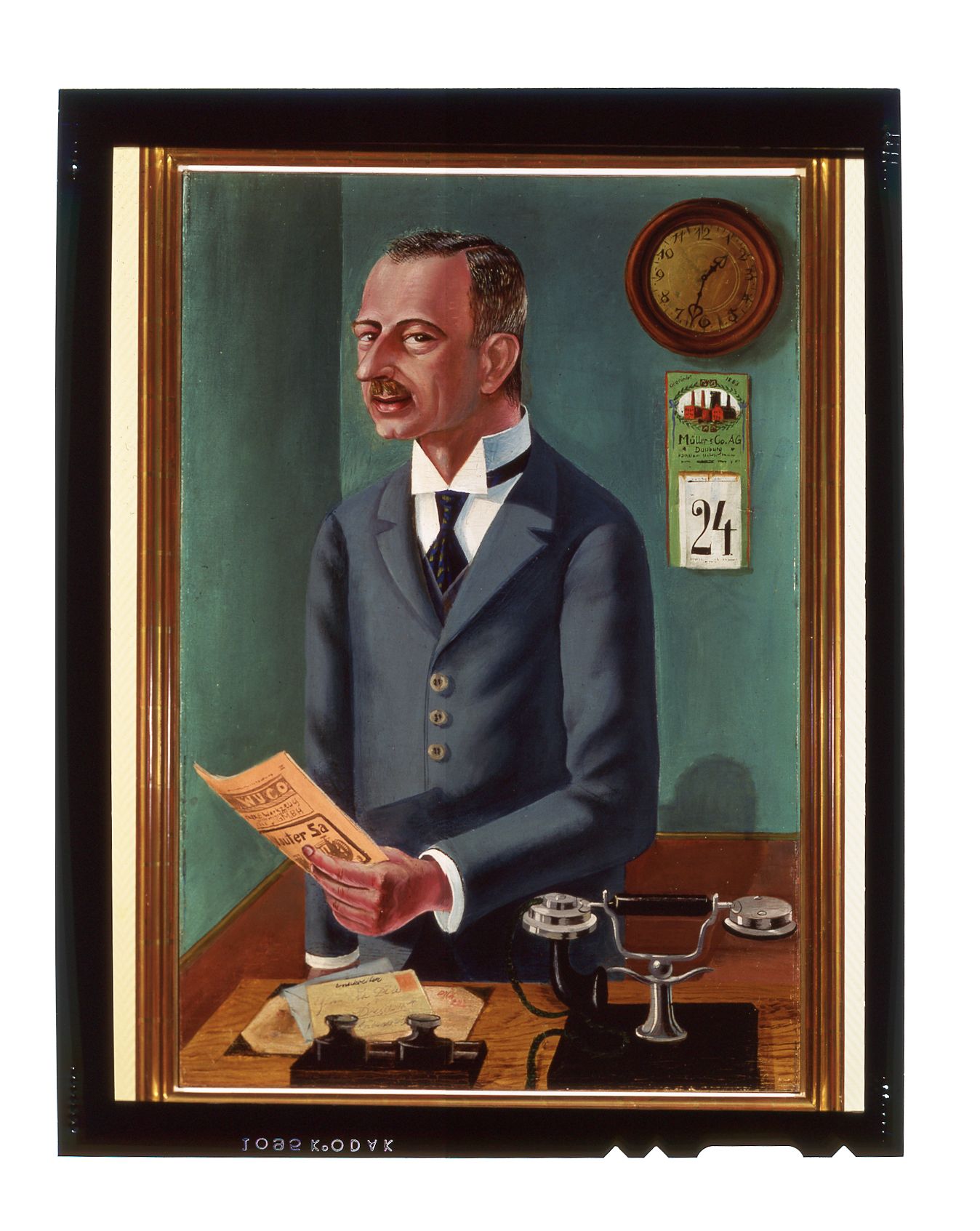

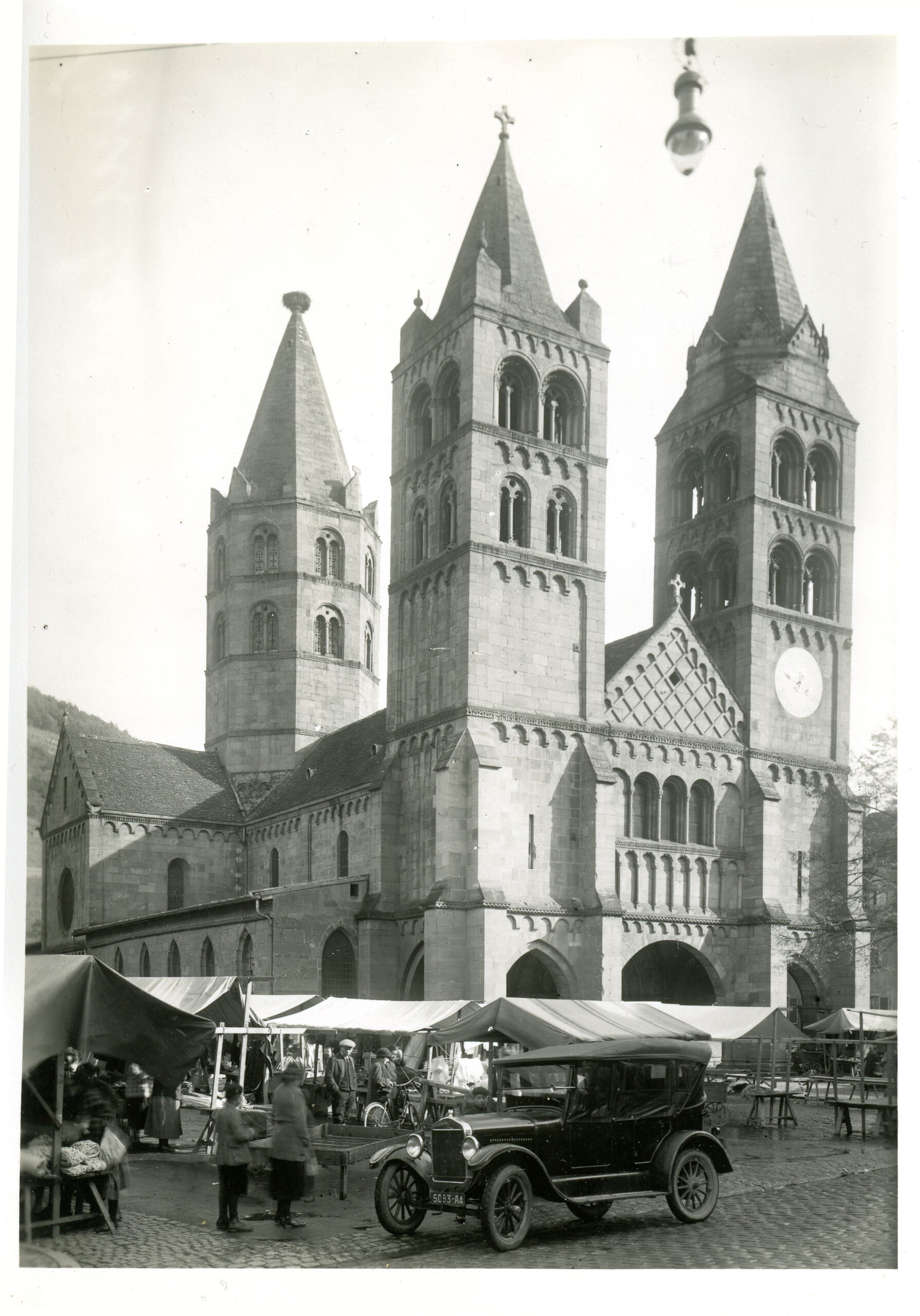

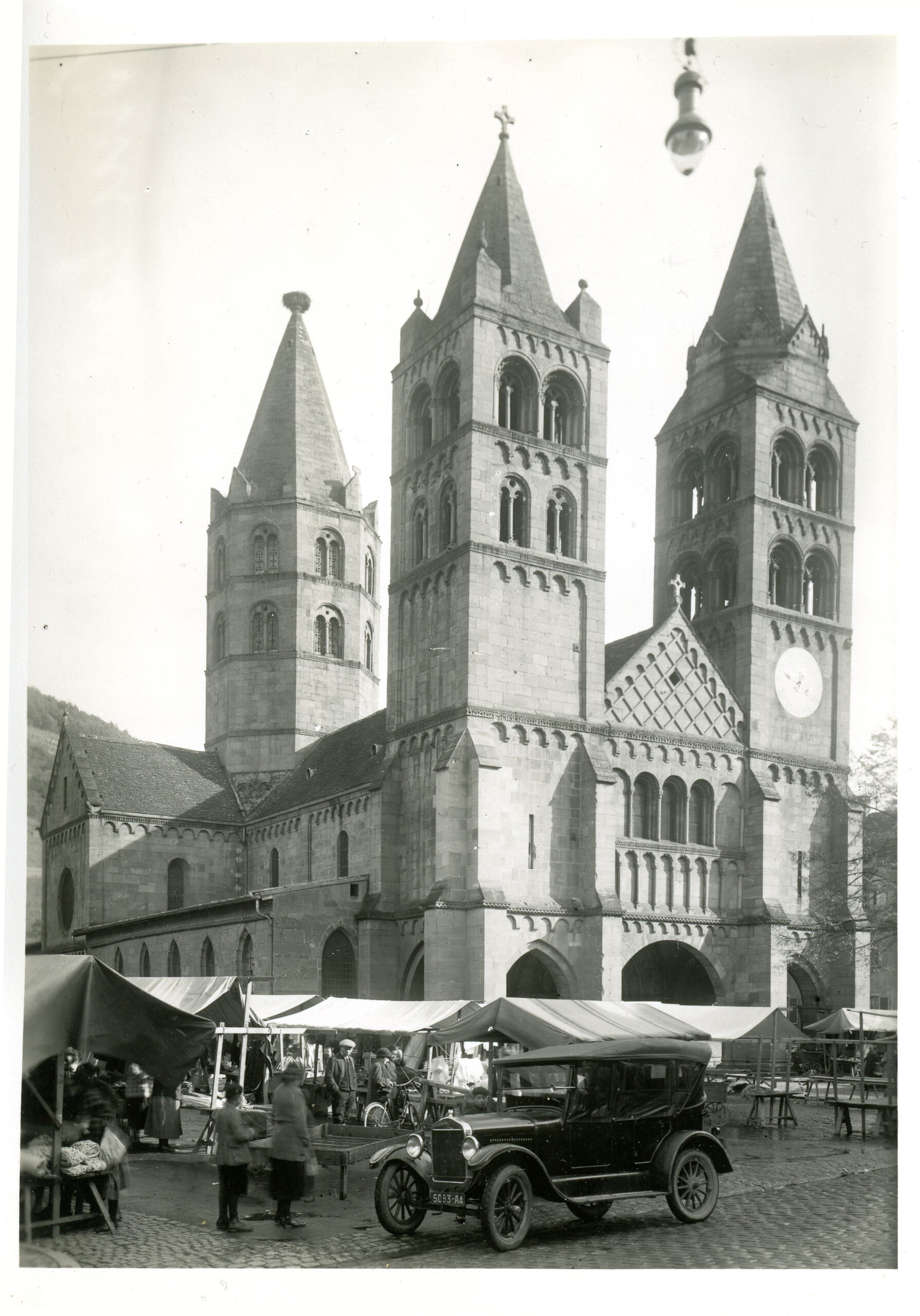

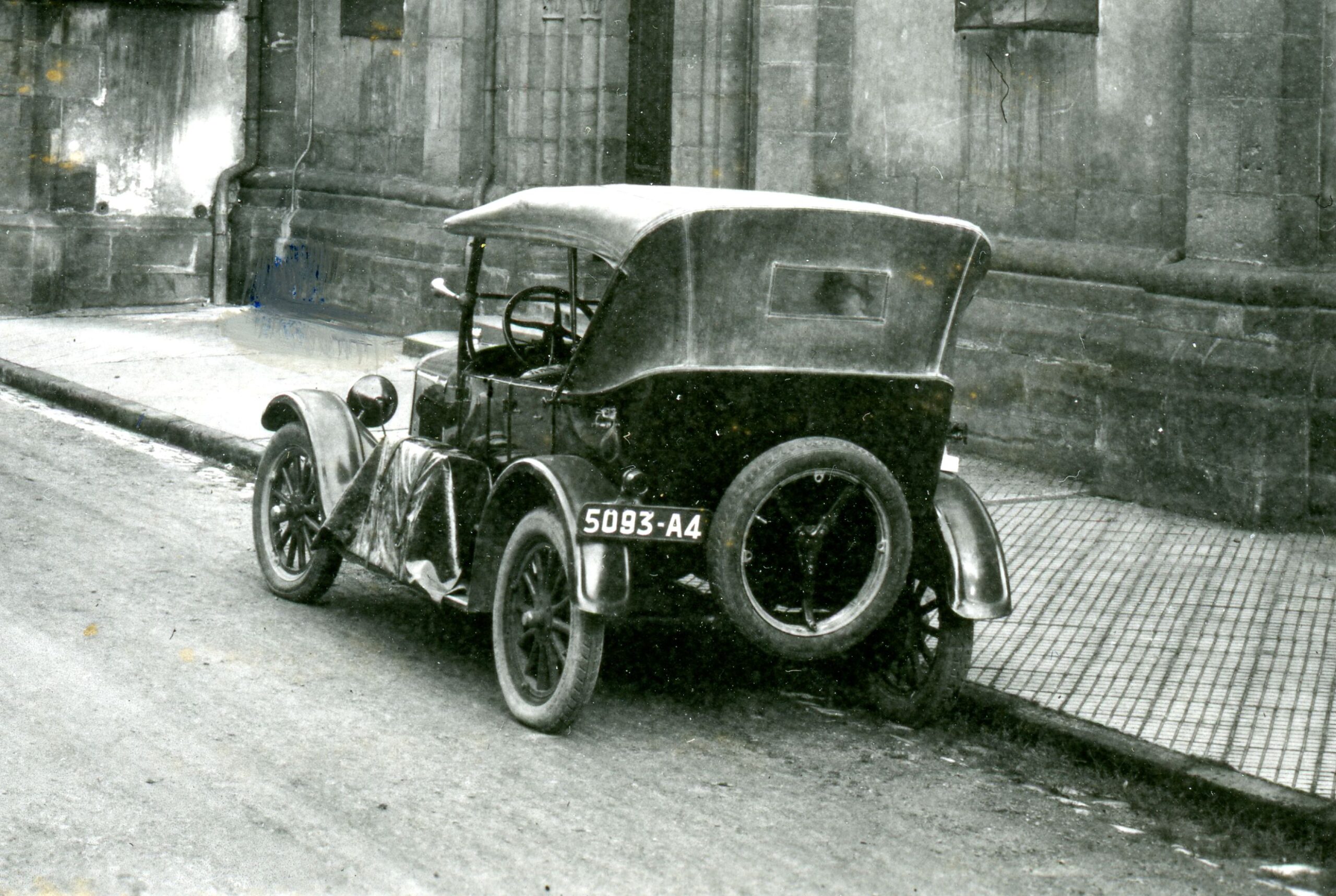

Kennzeichen 5093-A4 (un-)gelöst

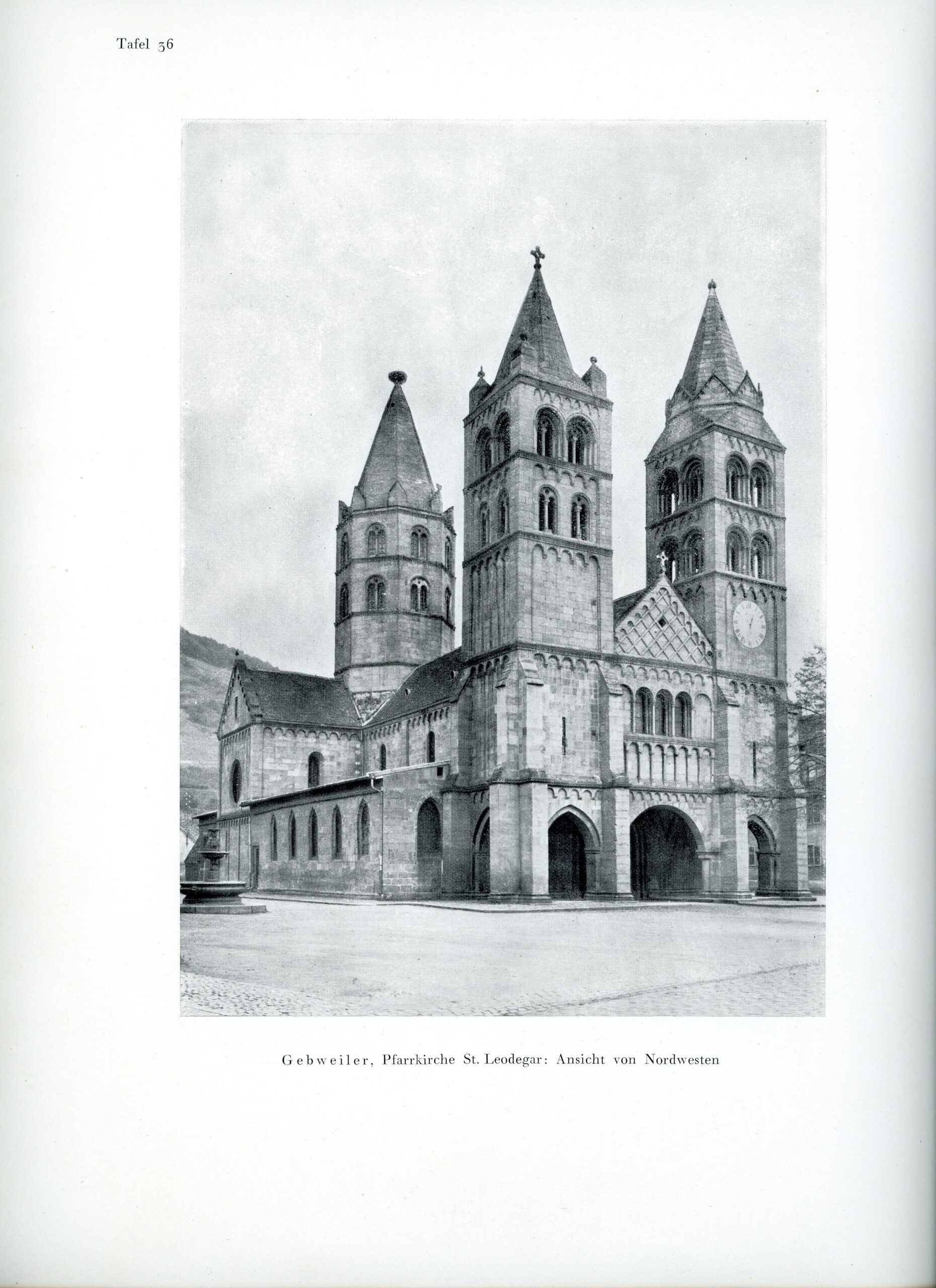

Die vorliegende Schwarzweiß-Fotografie zeigt die Westfassade von St. Leodegar in Gebweiler (Elsass), einer romanischen Pfarrkirche. Die Ansicht besticht durch die eindrucksvolle Doppelturmfassade sowie deren Verzierung durch Blendarkadenfriese und hervorkragende Blendpfeiler. Links im Hintergrund ist eine Seite des Querschiffes zu sehen, aus dessen Mitte ein achteckiger Vierungsturm emporwächst. Doch was die Betrachter:innen von heute vordergründig auffallen dürfte, ist das „zufällig“ dokumentierte (Markt-)Treiben, das sich vor dem kunsthistorischen Hintergrund abspielt. Die eigentliche Attraktion des Bildes, so scheint es, ist ein elegant und sicher kaum „zufällig“ postiertes Automobil, dass den Markt zur Bühne und die Kirche beinahe zur Requisite werden lässt. Für die Verwendung in einer kunsthistorischen Abhandlung dürfte sich der Abzug, der aus dem Fotokonvolut von Rudolf Kautzsch stammt, daher kaum qualifiziert haben. Dies bestätigt der Blick in dessen Buch Romanische Kirchen im Elsass (1927). Die dort verwendete Fotografie zeigt eine ganz ähnliche Ansicht, jedoch ohne das belebte Markttreiben im Vordergrund.[1]

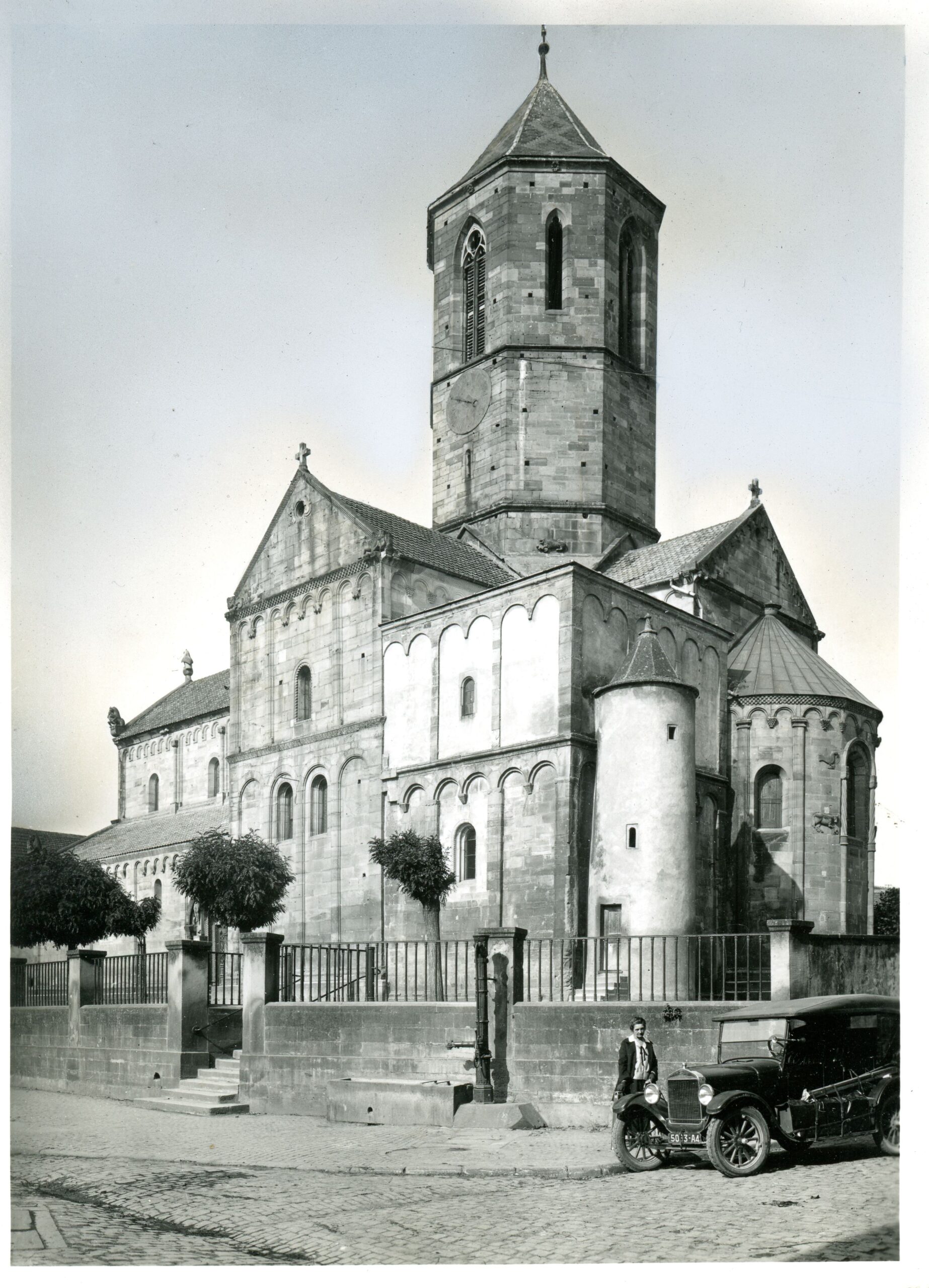

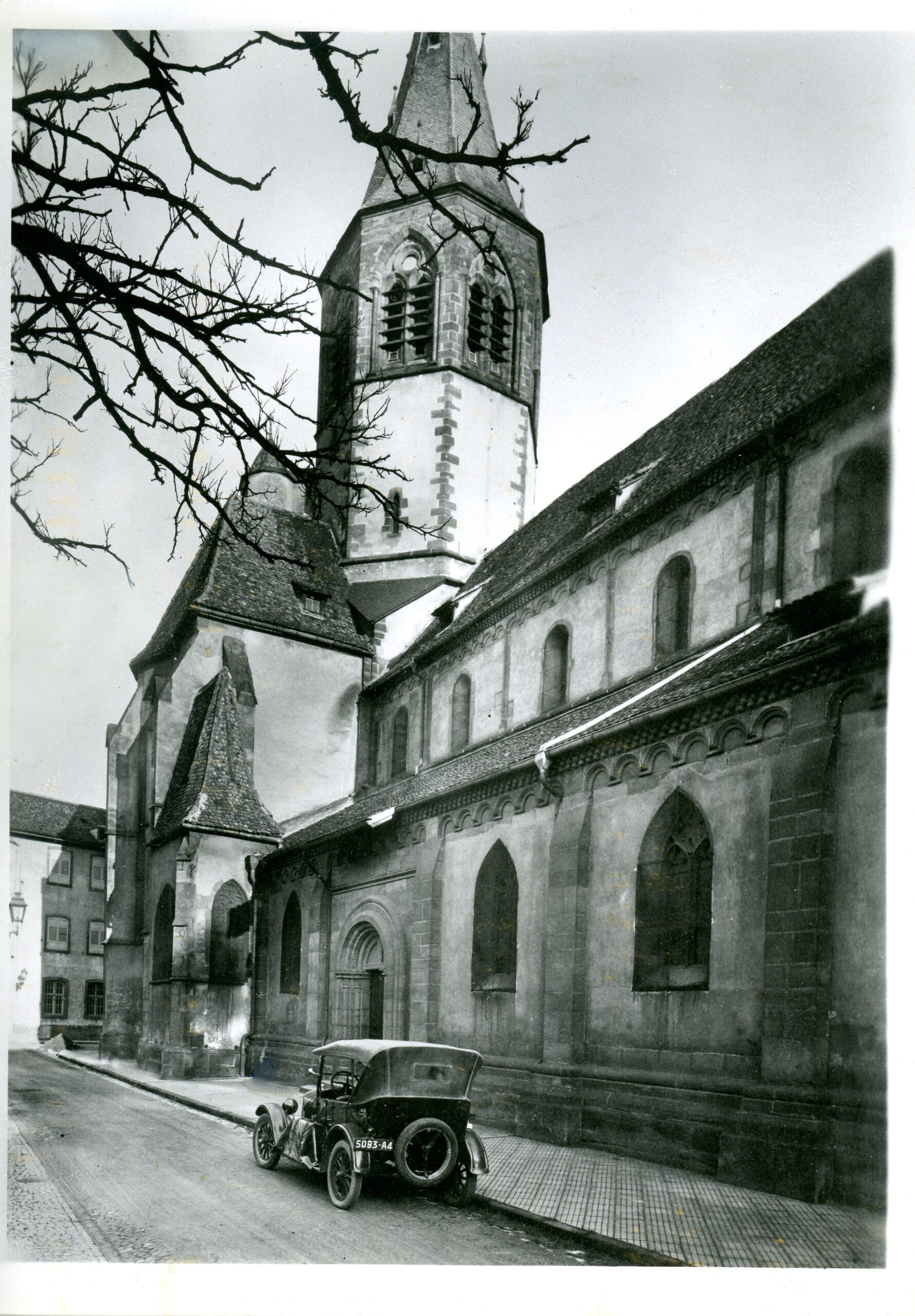

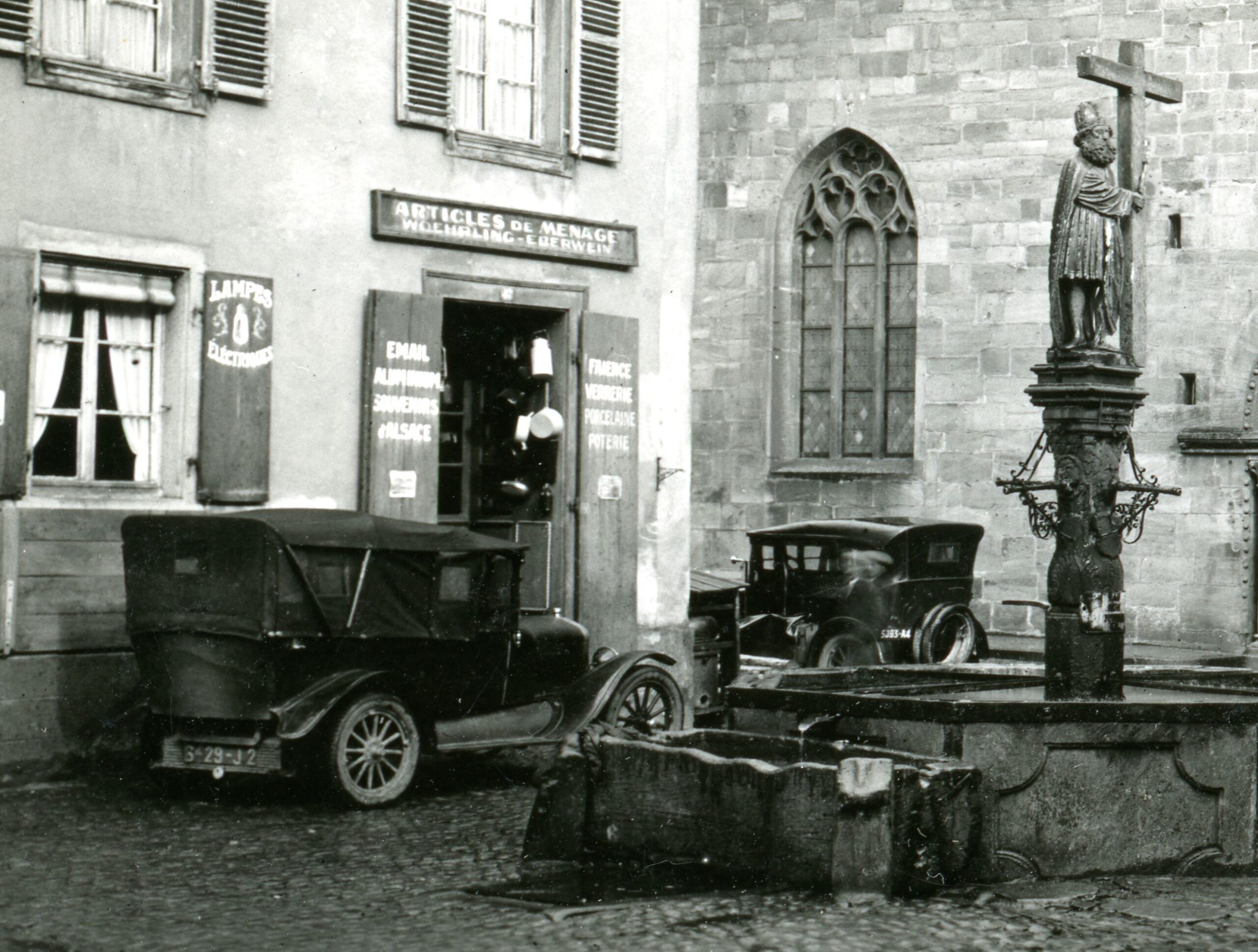

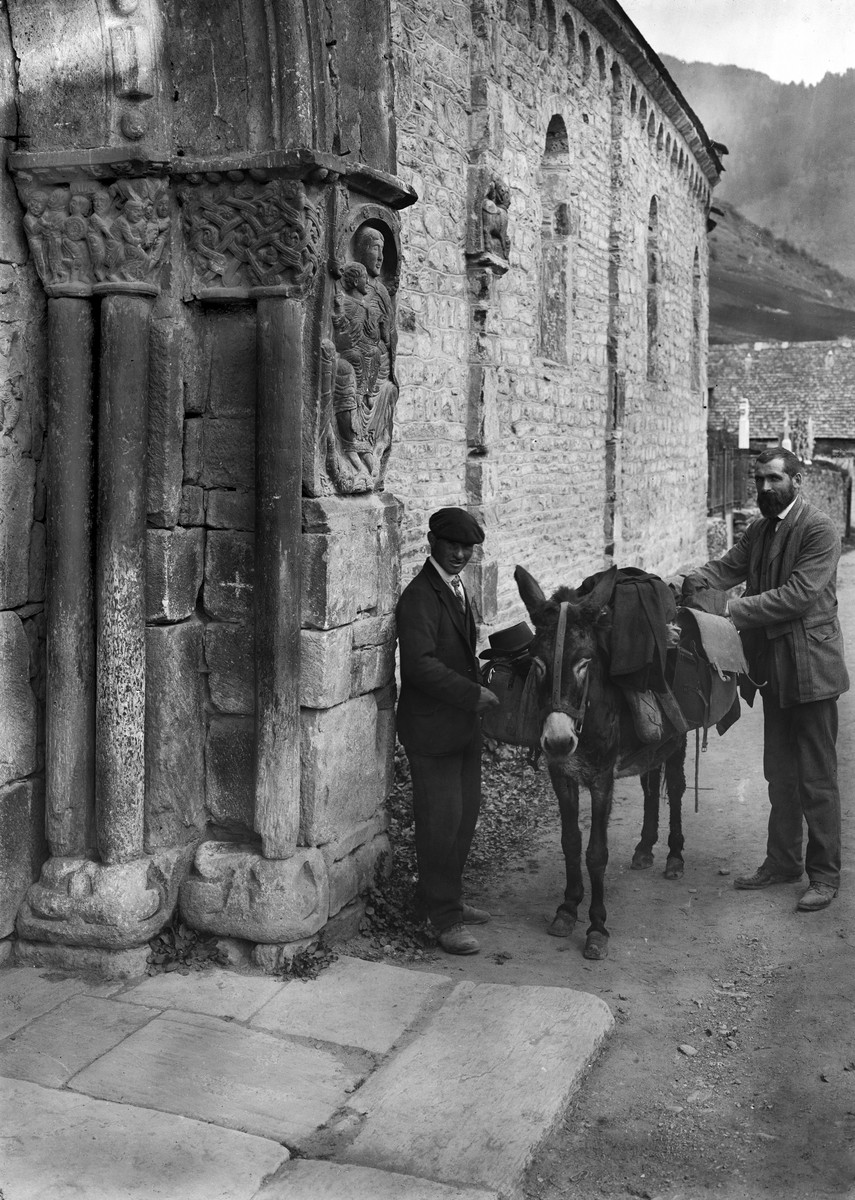

In dem Fotokonvolut von Kautzsch findet sich eine Reihe von Abzügen, auf denen Automobile zu sehen sind. Im Gegensatz zum soeben genannten Abzug lässt sich sogar entdecken, dass einige dieser Fotografien doch mit dem Licht kunsthistorischer Publizität bedacht wurden. Also lohnt es sich, ein Stück genauer hinzusehen. Der visuelle Abgleich mit historischem Bildmaterial zeigt, dass es sich bei dem in Szene gesetzten Automobil vermutlich um einen Ford Modell T, Baujahr 1923 handelt. Noch interessanter sind die mitunter begleitenden „Attribute“. Ein weiterer Abzug, der die Pfarrkirche in Rosheim zeigt, lässt eine sperrige fotografische Ausrüstung entdecken, die seitlich am Auto befestigt wurde.

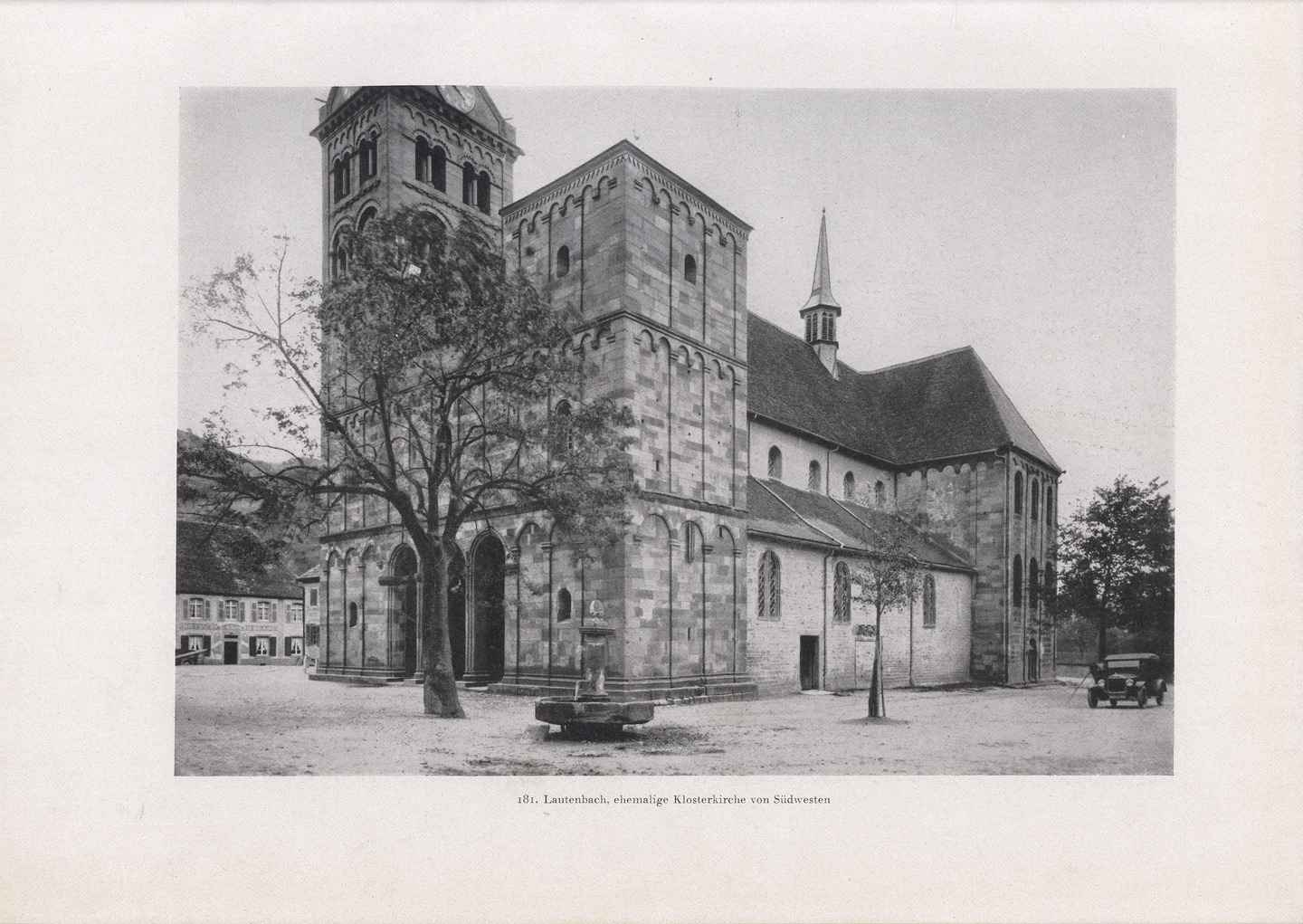

Darüber hinaus steht eine Frau hinter dem Wagen. Sie nimmt direkten Blickkontakt mit dem Fotografen/ der Fotografin auf. Handelt es sich um die Begleitperson einer gemeinsamen Fotokampagne? Auch auf einem weiteren Abzug, der die Klosterkirche in Lautenbach zeigt, lässt sich ein Auto – diesmal jedoch im Hintergrund – entdecken, neben dem ein Stativ mit Fotoapparat aufgestellt wurde.[2] Beide Fotografien wurden von Kautzsch für sein Buch Der romanische Kirchenbau im Elsass (1944) verwendet, und zwar ohne jeden Versuch, solche Spuren, die unverblümt auf die Herstellung der Fotografie hinweisen, durch Retusche zu tilgen (dagegen wurde für die Ansicht aus Rosheim der Himmel retuschiert).

Dass es sich jeweils um dasselbe Auto handelt, offenbart der Blick durch ein Vergrößerungsglas. Dort lässt sich das Kennzeichen „5093-A4“ ermitteln.

Der Austausch mit Susanne Dörler (Bildarchiv Foto Marburg) bestätigte den oben formulierten Verdacht: „Tatsächlich handelt es sich bei dem abgelichteten Ford (Kennzeichen 5093-A4) um das erste Auto Richard Hamanns, das, 1926 erworben, in den 20er Jahren intensiv für diverse Fotokampagnen im In- und Ausland genutzt wurde. Hamann fotografierte in dieser Zeit, begleitet von seiner Frau Emily (s. die Frau in der Aufnahme von Rosheim), oft über Wochen gemeinsam mit seinem Sohn Richard Hamann-MacLean und dem Marburger Kunsthistoriker Bernhard Tieschowitz [damals Student] in Frankreich. Insbesondere im Jahr 1926 war das Team über Monate in Frankreich unterwegs.“

Weitere Informationen zu Hamanns Fotokampagnen finden sich bei Angela Matyssek: „Mit seiner Frau und seinem Sohn Richard Hamann-MacLean sowie mindestens acht Studenten bereist er zunächst für zwei Monate das Rhônetal und die Provence. Danach fotografierte er mit einigen Studenten im Elsass, im Jura, in der Auvergne und in Südfrankreich […]. Während der Forschungsreise wurden etwa 10.000 Aufnahmen in 332 Orten angefertigt […]. Immerhin waren eine ‚fast vollständige‘ Aufnahme der Kunstdenkmäler im Elsass (2.000 Aufnahmen) und eine ’so gut wie vollständige‘ Aufnahme der wichtigsten französischen Orte gelungen“ (Matyssek 2009, S. 42 u. 43). Der Verweis auf die fotografische Erfassung der Kunstdenkmäler im Elsass erklärt den relativ großen Bestand von Foto-Marburg-Abzügen im →Kautzsch-Nachlass. Inzwischen ließ sich auch aus dessen Briefwechsel mit Hamann rekonstruieren, dass Kautzsch entsprechende Aufnahmen bei Hamann in Auftrag gab.

Einen weiteren Zusammenhang eröffnet die Rückseite der Abzüge. Dort finden sich jeweils der Stempel des Fotoarchivs →Foto Marburg sowie handschriftliche Notate. Und wieder ist es eine Nummer („26817“), die als fotografischer ‚Index‘ eine Fährte legt.

Über diese lässt sich auch heute noch die Fotografie (Aufnahme Nr. 26.817) über den Marburger Bildindex aufrufen.[3] Den dortigen Angaben zufolge, ist die Aufnahme 1926 angefertigt worden, wobei der Fotograf/ die Fotografin als unbekannt gelten. Möglicherweise ließe sich dies mithilfe von Kennzeichen, Datierung und Aufnahmenummer ermitteln, falls es Aufzeichnungen darüber bei Foto Marburg gibt oder der Fotograf/ die Fotografin bei einem der weiteren (Auto-)Bilder identifiziert wurde.

Tatsächlich lässt sich bei einer Suche, mit Filterung der Treffer auf eine ähnliche Jahreszahl, im Bildindex die Aufnahme einer Kirche im Französischen Chapaize finden, auf der abermals das mutmaßliche Automobil zu sehen ist.[4] Das Detail wirft einen interessanten Blick auf den Charakter damaliger Fotokampagnen, der hier demonstrativ zur Schau gestellt wird.[5] Denn nicht selten gehörte auch ein Chauffeur zum Begleitpersonal solcher Forschungsreisen. Mit der Information von Frau Dörler (Foto Marburg) lassen sich die Frau und der Mann, die neben dem Fahrzeug stehen und den Blick in Richtung des Fotoapparats richten, nun als Emily Hamann und Richard Hamman-MacLean identifizieren. Gut möglich, dass dessen Vater hier den Auslöser der Kamera betätigt hat.

Text: Thomas Helbig & Julius Jourdan

Anmerkungen

[1] Für diese fotografische Vorlage führt Kautzsch folgenden Bildnachweis an: „Pfarrer Fr. Stoehr in Schaffhausen (Elsaß)“. Dies bestätigt auch der Blick auf die Rückseite des entsprechenden Abzugs, der gleichfalls erhalten geblieben ist.

[2] Die Vorlage ist nicht erhalten geblieben. Vgl. https://www.bildindex.de/document/obj20076300/fm26490/?part=0

[3] https://www.bildindex.de/document/obj20325599/fr00666c07/?part=0

[4] Chapaize, Bildarchiv Foto Marburg / Foto: unbekannt; Aufn.-Datum: 1928, https://www.bildindex.de/document/obj20564335/?medium=fm38390.

[5] Hierzu: Angela Matyssek, Kunstgeschichte als fotografische Praxis. Richard Hamann und Foto Marburg, Berlin: Gebr. Mann Verlag 2009 (= Humboldt-Schriften zur Kunst- und Bildgeschichte, Bd. VII) sowie jüngst: Georg Schelbert, Die Fotokampagne. Der Bilder-Feldzug der Kunstgeschichte, in: kunsttexte.de, Nr. 3, 2024 (34 Seiten), www.kunsttexte.de.

DOI: https://doi.org/10.48633/ksttx.2024.3.107003.

Hamann lernte Kingsley Porter in den frühen 20er Jahren kennen, wie Angela Matyssek darstellt: „Porter, nicht nur Wissenschaftler, sondern selbst leidenschaftlicher Fotograf, war sehr wohlhabend, und er sollte fortan ein beständiger Kunde und Förderer des Bildarchivs sowie ein Freund werden. Er lieh etwa Hamann sein Auto, das er für Europabesuche unterhielt, samt Chauffeur für dessen Frankreichexkursionen […]“ (Matyssek 2009, S. 42). Siehe außerdem: Kathryn Brush, German Kunstwissenschaft and the Practice of Art History in America after World War I: Interrelationships, Exchanges, Contexts, in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 26 (1999): 7–36, hier S. 16.

Ein Mädchen allein auf Hessens Landstraßen

Anfang des 20. Jahrhunderts waren Frauen weitgehend von akademischen Karrieren ausgeschlossen. Ihre Chancen zur wissenschaftlichen Entfaltung wurden zudem durch soziale Normen und institutionelle Barrieren stark eingeschränkt.[1] Zwar stieg in der frühen Weimarer Republik die Zahl der Frauen in der Kunstwissenschaft, doch wurden sie häufig auf niedrigeren Positionen wie Assistenztätigkeiten verwiesen, während Führungsrollen Männern vorbehalten waren.

Die deutsche Kunsthistorikerin →Ottilie Rady (1890–1987) kann hier als seltene Ausnahme gelten. Mit ihrer Habilitation 1929 an der Technischen Hochschule Darmstadt wurde sie zur ersten habilitierten Kunsthistorikerin in Deutschland, eine Möglichkeit, die Frauen erst 1920 eingeräumt wurde.[2] Seit 1908 waren Studentinnen an der TH Darmstadt zugelassen. Mit ihrer Berufung 1934 wurde Rady die erste Professorin in Darmstadt.[3] Sie war sich ihrer Sonderrolle als Frau an der Universität bewusst und engagierte sich bereits in jungen Jahren in der bürgerlichen Frauenbewegung, die ihr Rückhalt verschaffte.[4]

Die Anfänge von Radys wissenschaftlicher Karriere sind auch mit dem Kunstgeschichtlichen Institut in Frankfurt verbunden, wo sie nach Aufenthalten in Darmstadt und Bonn ab 1919 studierte. Ihre Dissertation Das weltliche Kostüm von 1250 – ca. 1410 nach Ausweis der Grabsteine im mittelrheinischen Gebiet stellte sie 1922 fertig und wurde am 06. Juli 1922 mit der Bestnote summa cum laude bei →Rudolf Kautzsch promoviert.

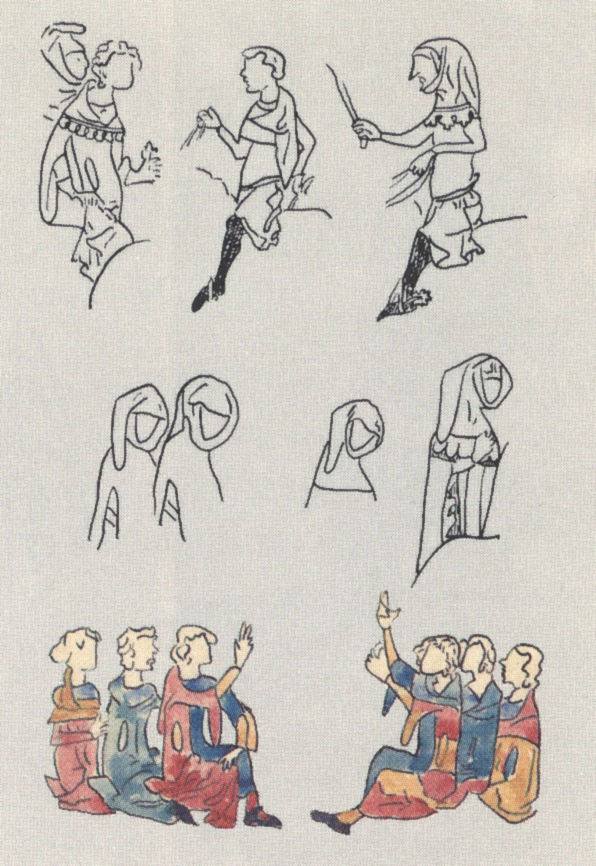

Die Wahl des Themas, eine Analyse weltlicher Kleidung des Mittelalters, erscheint im kunsthistorischen Kontext zunächst als Randthema.[5] Doch die Autorin verfolgte mit ihrer Forschung ein ganz bestimmtes Ziel: Sie wollte durch eine präzise Untersuchung der auf datierten Grabsteinen abgebildeten Kleidung eine Methode entwickeln, mit der sich andere mittelalterliche Kunstwerke besser datieren ließen, mithin der Kunstgeschichte eine Datierungshilfe zur Hand geben. Dieser Ansatz, der auf Realienforschung basierte, unterstreicht die wissenschaftliche Relevanz ihrer Arbeit.[6]

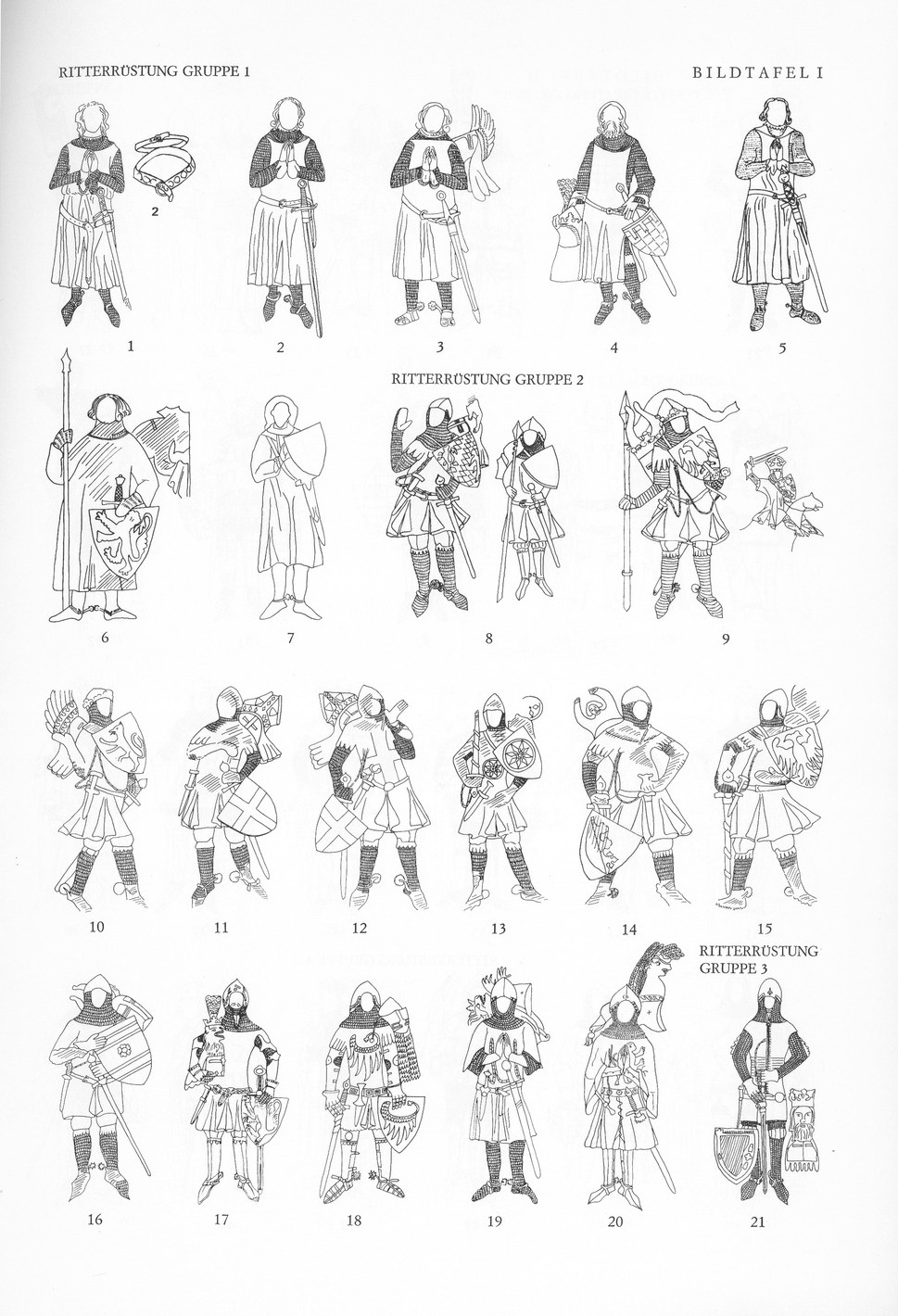

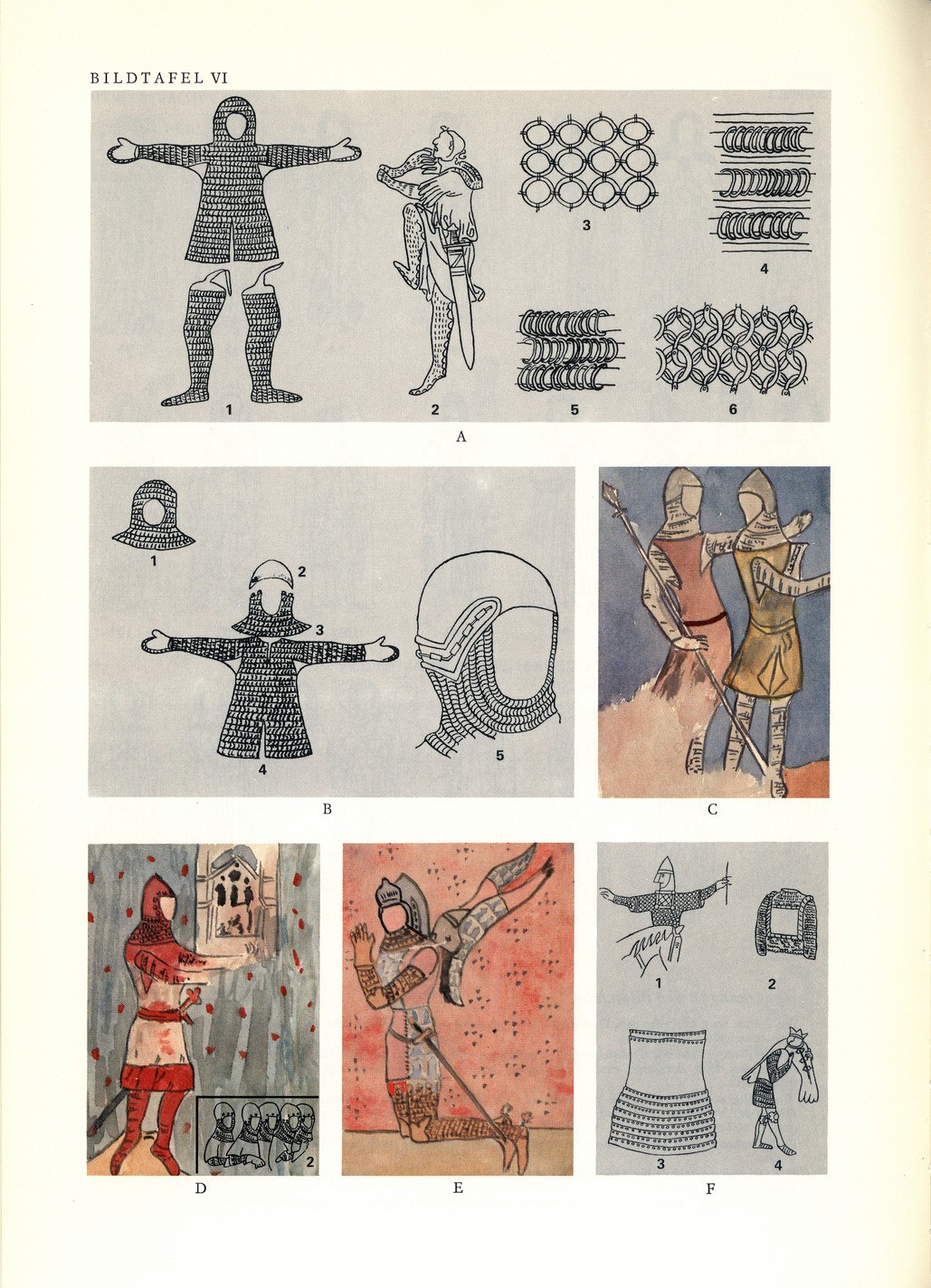

Ihre Dissertation zeichnete sich nicht nur durch die theoretische Aufarbeitung aus, sondern auch durch den praktischen Mehrwert einer von ihr entwickelten Terminologie und der systematischen Differenzierung zwischen Männer- und Frauentracht, modischen Kostümen und langfristig getragenen Kleidungsstücken. Von besonderer Bedeutung war zudem der Wandel der Ritterrüstungen, den sie in ihre Untersuchungen integrierte.

Der wissenschaftliche (und wissenschaftsgeschichtliche) Wert ihrer Dissertation wurde außerdem durch die handgezeichneten und teils kolorierten Illustrationen von rund 120 Blättern erheblich gesteigert.[7] In ihren Lebenserinnerungen, die sie 1975 niederschrieb, reflektierte Rady über die Bedeutung ihrer Arbeit und betonte die Wechselwirkungen zwischen männlicher und weiblicher Kleidung im 14. Jahrhundert. Sie stellt fest, dass sich das männliche Kostüm in Abhängigkeit von der Rüstung zu betrachten ist, während das weibliche wiederum durch männliche Modeelemente beeinflusst wurde.[8]

Ihre Dissertation ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Verbindung von kunsthistorischer Detailanalyse und methodischer Innovation. Mit ihrem Fokus auf die mittelalterliche Kostümkunde schuf die Forscherin nicht nur ein präzises Hilfsmittel zur Datierung, sondern leistete auch einen bedeutenden Beitrag zur kunsthistorischen Methode ihrer Zeit.

Von ihrer Dissertation liegen unterschiedliche Fassungen vor. Da es in Folge des Ersten Weltkrieges kaum Schreibmaschinen gab, durfte Rady ihre Arbeit handschriftlich einreichen.[9] Sicher zum Zwecke der Vorbereitung einer geplanten Drucklegung, wurde diese bald darauf durch eine maschinenschriftliche Version ersetzt. Die Universitätsbibliothek Frankfurt besitzt davon zwei Exemplare. Aufgrund der Inflation konnte Rady die Schrift nicht wie geplant im Bruckmann-Verlag in München drucken.[10] Welchen Wert Rady ihrer Doktorarbeit beimaß, sieht man daran, dass sie das nicht veröffentlichte Manuskript 1976 auf eigene Kosten in 250 Exemplaren in Dachau beim Verlag Bayerland drucken ließ. Das publizierte Buch hat 56 Seiten Text und ist mit acht ganzseitigen Bildtafeln ausgestattet.[11] Das Titelbild zieren drei ihrer Zeichnungen. Letztere gaben Anlass zu einer Recherche nach den originalen Zeichnungen, die als Teil der Dissertation 1922 eingereicht wurden. Der entscheidende Hinweis hierzu findet sich in einer Bemerkung Radys, die den Bildtafeln des Reprints vorangestellt ist: „Das Original der Arbeit befindet sich in der Kunstbibliothek (Abt. Lipperheide Kostümbibliothek), 1 Berlin 12, Jebenstraße 12.“

Ein Besuch in der Berliner Kostümbibliothek, die sich heute am Kulturforum befindet, brachte einen negativen Befund. Zwar fand sich dort ein weiteres maschinenschriftliches Exemplar, dass einer handschriftlichen Widmung zufolge gemeinsam mit dem Reprint von 1976 als Geschenk der Autorin in die Kostümbibliothek gelangte, von den Zeichnungen fehlt jedoch jede Spur. Es kann gemutmaßt werden, dass sie beim Umzug der Bibliothek verlegt worden sind, oder aber mittlerweile Teil des Nachlasses in Nürnberg sind.[12] Tatsächlich lässt sich dort nach Auskunft von Laura Metz, Mitarbeiterin am Germanischen Nationalmuseum, ein entsprechendes Konvolut mit Zeichnungen entdecken, bei dem es sich um die gesuchten Zeichnungen handeln könnte.[13]

„Die Schwierigkeiten begannen, als ich das Abbildungsmaterial zusammentragen mußte […]. Ich hatte nichts von alledem, kaum Papier und Bleistift für meine Notizen. Nachdem Photographieren unmöglich war, verblieb mir nur: zu zeichnen und zu aquarellieren – im Sinne manch alter Kostümgeschichte. […] Photographieren war ganz ausgeschlossen, selbst wenn ich Filme oder Platten aufgetrieben haben würde, denn Papier für Kopien gab es nicht.“[14]

Zeitlich fiel die Entstehung ihrer Dissertation in die Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg und damit in eine Phase „der schlimmsten Wirren und Entbehrungen“, wie Rady rückblickend schreibt.[15] Um ihre Untersuchungsgegenstände zu erreichen, war sie auf Fußmärsche zurückgeworfen.

„Nachdem ich jeden einzelnen Stein sehen mußte, es aber nur eingeschränkte Beförderungsmittel oder überhaupt keine gab, erreichte ich meine Ziele in Fußmärschen. Ein Mädchen allein auf Hessens Landstraßen.“[16]

Und da das Photographieren unmöglich war, hatte sie lediglich Papier, Bleistift und Aquarellfarbe zur Verfügung, um ihr Abbildungsmaterial herzustellen.[17] Ihre Vorgehensweise beschreibt Rady in den Vorbemerkungen zu ihren Bildtafeln:

„Soweit Photographien der Grabsteine erreichbar waren, wurden diese als Grundlage zu einer Umzeichnung auf ein einheitliches Maß vermittelst eines Pantographen benutzt. Diese Umzeichnungen wurden vor den Objekten selbst fertig gestellt. Wo Photographien für die erste Vorarbeit nicht zur Verfügung waren, entstanden die Zeichnungen als freie Handskizzen, der Verfasserin. Auf diese Weise ist alles hier Wiedergegebene – mit ganz wenigen Ausnahmen – selbst gesehen und geprüft. Pantographen durften auf den Büros der hessischen Forstvermessung und des Hochbauamtes in Darmstadt benutzt werden.“[18]

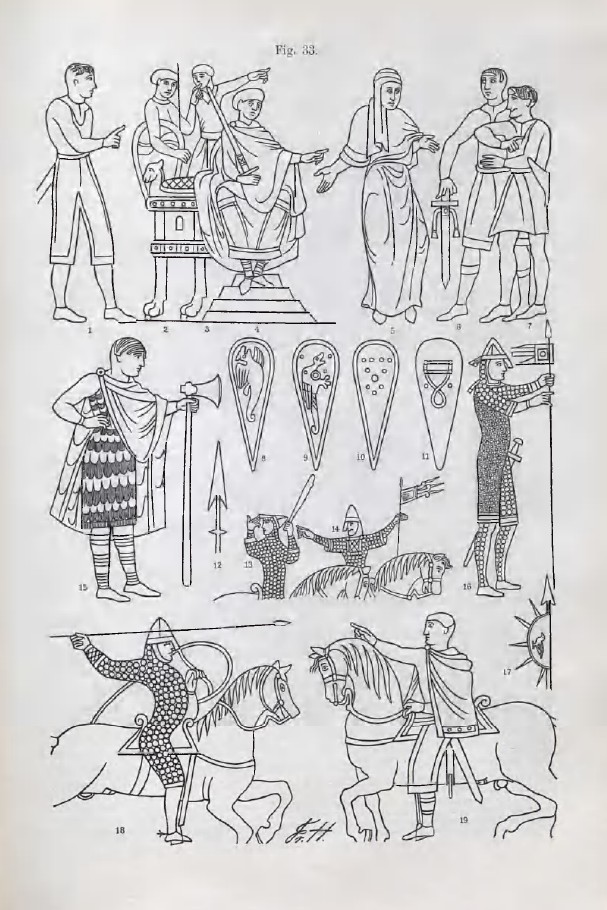

Mit Zeichnungen zu arbeiten, ist im Feld der Kostümforschung keineswegs ungewöhnlich. Das Handbuch der Deutschen Tracht (1896) von Friedrich Hottenroth (1840–1917), ein vielfach aufgelegtes Standardwerk, auf das sich Rady mehrfach bezieht. So verweist sie mit einigen ihrer Darstellungen zur „Halsberge“, einem gepanzerten Schutz für den Hals, auf entsprechende Zeichnungen von Hottenroth.

„Der normannische Name für dieses Panzerkleid war »hauberk« (lat. halbercum), ein Wort, das von »Halsberge«, einem Schuz[sic!] für den Hals, abgeleitet ist; so nannte man nämlich zuerst die gepanzerte Kapuze allein, die sich dann mit der Zeit über Schultern und Arme herab zu einem völligen Rocke verlängerte; aus Hauberk wurde Haubert.“ Friedrich Hottenroth: Handbuch der deutschen Tracht. Mit 1631 ganzen Figuren und 1391 Teilfiguren in 271 schwarzen Textillustrationen, 30 Farbtafeln und einer Titelvignette, Stuttgart 1896 S. 143.

Umgekehrt wurde Radys Dissertation, obwohl diese nur über die wenigen maschinenschriftlichen Fassungen zugänglich war, in späteren Forschungen zur Kostüm- und Heraldikkunde rezipiert.[19] Aenne Liebreich, die wie Rady bei Clemen in Bonn studierte, nahm in ihrem Aufsatz Kostümgeschichtliche Studien zur Kölnischen Malerei des 14. Jahrhunderts (1928) mehrfach auf Radys „mustergültige[n]“ Beitrag für „die Kostümchronologie des 14. und 15. Jahrhunderts“ Bezug.[20]

Text: Alice Caroline Cordier

Ergänzung & Redaktion: Thomas Helbig

Anmerkungen

[1] Vgl. Pollock, Griselda: Vision and Difference: Femininity, Feminism and Histories of Art, London 1988 und Chichester, K. Lee/Sölch, Brigitte: Einleitung & Editorisches, in: Dies. (Hrsg.): Kunsthistorikerinnen 1910–1980. Theorien, Methoden, Kritiken, Bd. 1, Berlin 2021, S. 9–37.

[2] Vgl. Boedeker, Elisabeth und Maria Meyer-Plath: 50 Jahre Habilitation von Frauen in Deutschland. Eine Dokumentation über den Zeitraum von 1920-1970, Göttingen 1974. Zu Rady siehe insbesondere Salge, Christiane: Ottilie Rady. Die erste habilitierte Kunsthistorikerin Deutschlands, in: Beißwanger, Lisa, Karentzos, Alexandra und Christiane Salge (Hg.), Zwischen Enklave und Vernetzung. Kunstgeschichte an der TU Darmstadt, Heidelberg 2022, S. 111-144, https://doi.org/10.11588/arthistoricum.890.

[3] Salge 2022 (wie Fn. 2), S. 135f.

[4] Salge 2022 (wie Fn. 2), S. 112, 136.

[5] Salge, Christiane: Ottilie Rady, in: 150 Jahre Kunstgeschichte an der TU Darmstadt, [Link] (06.12.2024), sowie Holtmann-Mares, Annegret: Ottilie Rady (1890-1987). Mit Willen und Beharrlichkeit zum Ziel, in: TU-Zeitung hoch3, 3 (2015), S. 18 [Link] (29.11.2024).

[6] Dilly 2002, S. 76.

[7] Ebd.

[8] Zit. n. Salge 2022 (wie Fn. 2), S. 115, mit Verweis auf GNM, DKA, NL Thiemann-Stoedtner, I, A-7, S. 40.

[9] Salge 2022 (wie Fn. 2), S. 115, mit Verweis auf GNM, DKA, NL Thiemann-Stoedtner, I, B-8.

[10] Rady, Ottilie: Das weltliche Kostüm von 1250-1410: nach Ausweis der figürlichen Grabsteine im mittelrheinischen Gebiet. Zeichnungen und Aquarelle der Verfasserin, Privater Nachdruck, Dachau 1976. Vgl. ebd. den Abschnitt „Begründung der späten Drucklegung“, S. 5.

[11] Salge 2022 (wie Fn. 2), S. 115; Salge Kurzrezension Ottilie Rady (wie Fn. 20).

[12] Weitere Informationen zu der Geschichte der Kunstbibliothek unter [Link] (15.12.2024).

[13] Deutsches Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, „Rady, Ottilie (1890-1987)“, GNM, DKA, NL Thiemann-Stoedtner, Germanisches Nationalmuseum Archivalien, https://dka.gnm.de/solr-archivalien/1479803 (06.12.2024).

[14] Rady („Begründung der späten Drucklegung“) 1976, S. 5.

[15] Ebd.

[16] Ebd.

[17] Ebd.

[18] Rady 1976, S. 61. Ein Pantograph (auch: Storchenschnabel) ist ein Instrument zum Übertragen von Zeichnungen im gleichen, größeren oder kleineren Maßstab.

[19] Salge 2022, S. 132.

[20] Liebreich, Anne: Kostümgeschichtliche Studien zur Kölnischen Malerei des 14. Jahrhunderts, in: Jahrbuch für Kunstwissenschaft 1928, S. 65-104, hier S. 65, https://www.jstor.org/stable/24496127. Auch international F. M. Kelly, The Iconography of Costume, in: The Burlington Magazine for Connoisseurs, Bd. 64, 1934, Nr. 375, S. 278–282, https://www.jstor.org/stable/865890. Vgl. auch den Aufsatz Radys: Der Kurseler, in: Zeitschrift für Historische Waffen- und Kostümkunde 1924, S. 131–136.

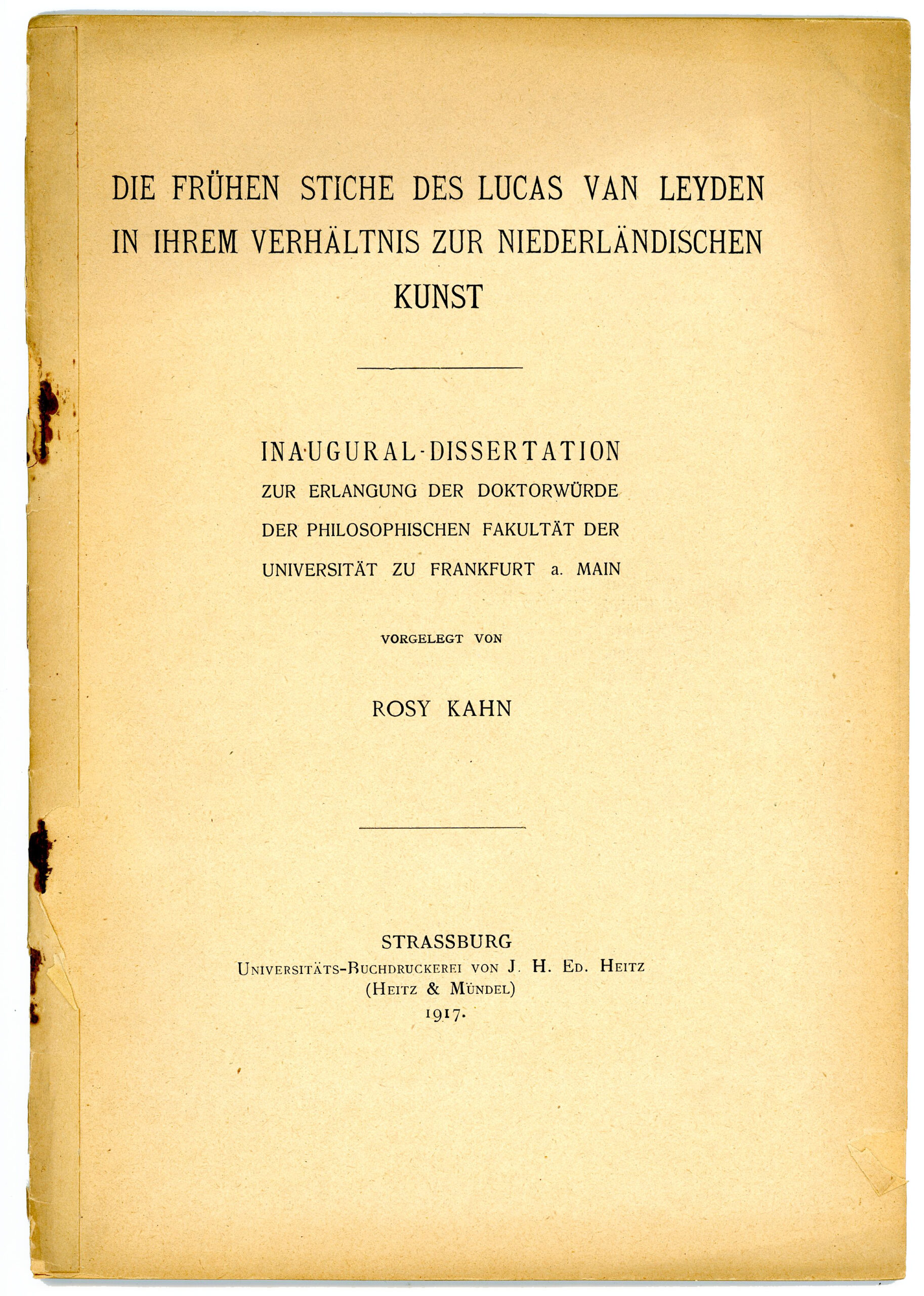

Die Reproduktionen wollen nicht mehr sein als ein Notbehelf zur Unterstützung der Beweisführung

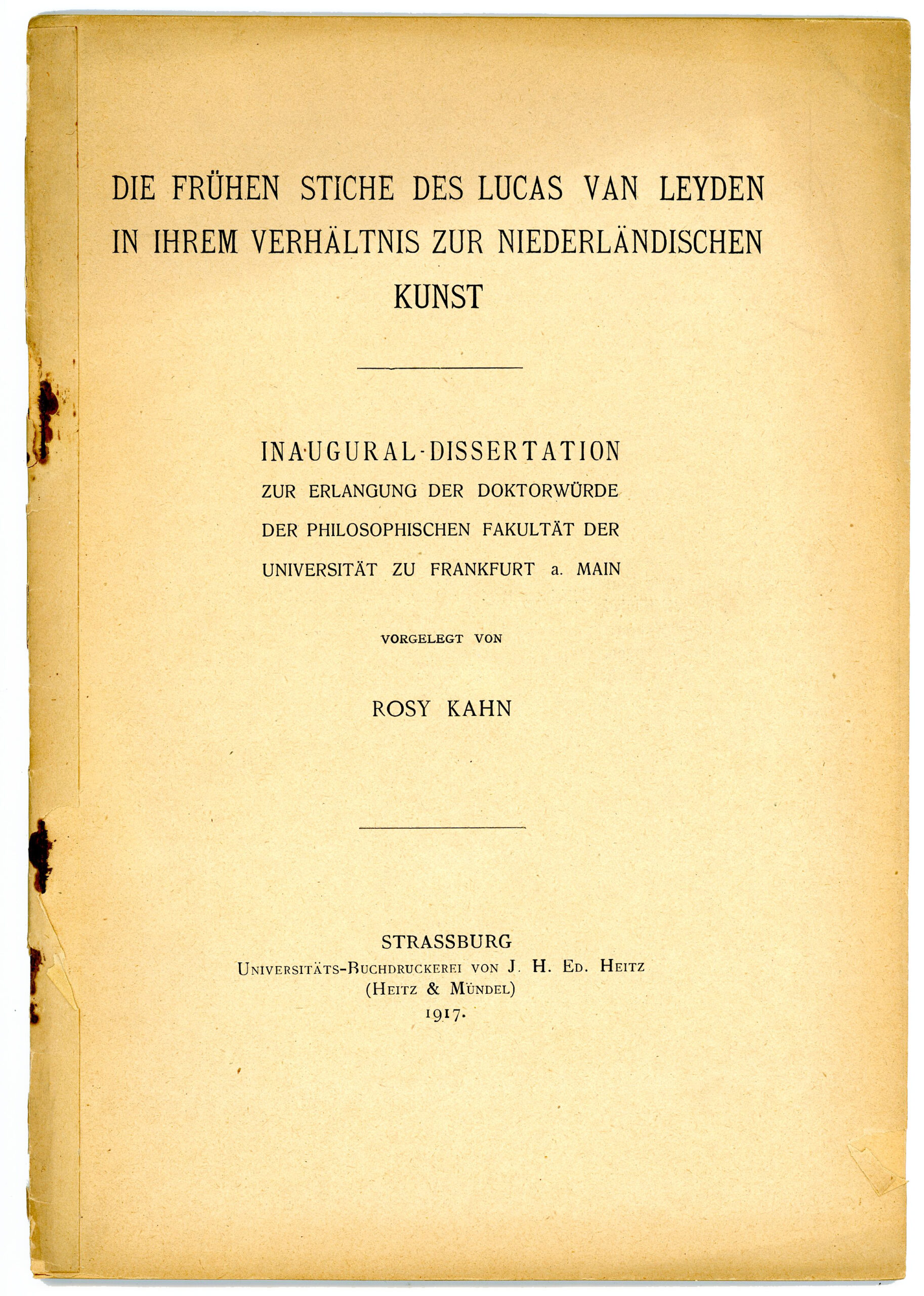

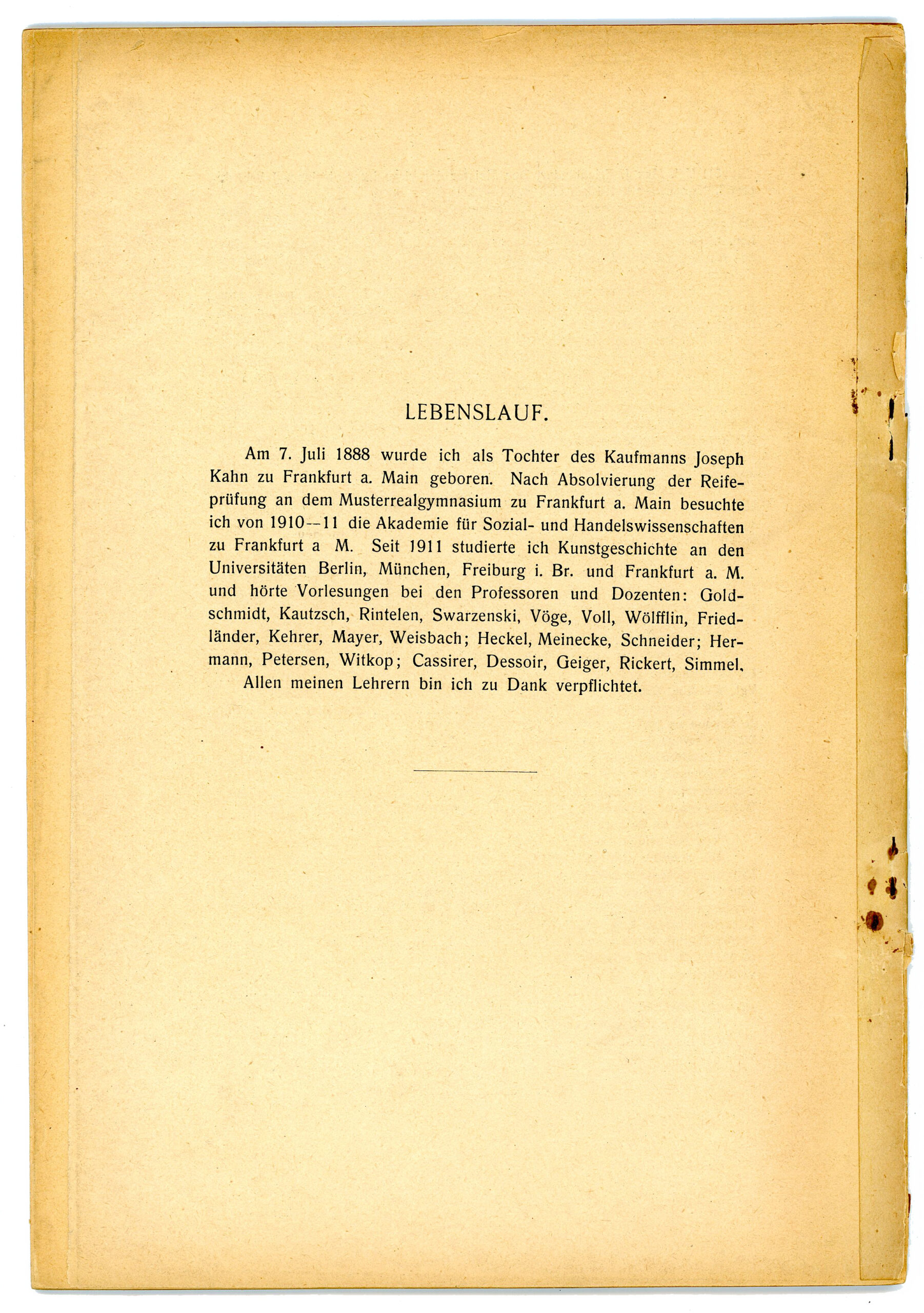

Die am 7. Juli 1888 in Frankfurt/M. geborene und aus jüdischer Familie stammende →Rosy Kahn hat in Berlin, Freiburg und München Kunstgeschichte studiert, ehe sie 1915 wieder nach Frankfurt zurückkehrte. Ihre Dissertation mit dem Titel Die frühen Stiche des Lucas van Leyden in ihrem Verhältnis zur niederländischen Kunst hat Kahn 1916 eingereicht. Somit wurde sie am 23. November 1917 als erste Anwärterin der Goethe-Universität im Fach Kunstgeschichte bei →Rudolf Kautzsch promoviert.[1]

Eine Veröffentlichung der Dissertation erfolgte 1918 unter dem leicht veränderten Titel Die Graphik des Lucas van Leyden. Studien zur Entwicklungsgeschichte der holländischen Kunst im XVI. Jahrhundert (=Zur Kunstgeschichte des Auslandes, Bd. 118). Sowohl die Abgabefassung als auch die spätere Veröffentlichung wurden über die Universitäts-Buchdruckerei J.H. ED. Heitz (Heitz und Mündel), Strassburg hergestellt.[2] Beide Fassungen sind im Bestand der Frankfurter Universitätsbibliothek überliefert. Im Vergleich zeigt sich, dass die spätere Veröffentlichung um ein Vorwort und einen Abbildungsteil mit 18 Lichtdrucktafeln erweitert wurde. Bemerkenswert ist, dass Kahn im Vorwort explizit auf den Einsatz von Reproduktionen zurückkommt, den sie methodisch reflektiert, indem sie dessen Grenzen aufzeigt: „Die Reproduktionen wollen nicht mehr sein als ein Notbehelf zur Unterstützung der Beweisführung“, schließt Kahn, nachdem sie anschaulich darlegt, dass Grafiken „der differenzierten Technik“ in den verschiedenen Sammlungen jeweils unterschiedlich gut erhalten sind. Solche Blätter lassen sich oft nur ungenügend wiedergegeben, ganz zu schweigen von den „Beschränkungen im Maßstab“. Im Gegensatz zu Architektur und Plastik, wo mittels der Reproduktion ein „völlig Neues geschaffen wird“, gelingt es im Falle der Grafik nicht, zu abstrahieren. Die Reproduktion bleibe ungenügendes Surrogat: „Und doch haben Originale von ungleicher Qualität noch das Aroma, das in jeder Reproduktion verflogen ist. […] Gerade bei der Wiedergabe graphischer Arbeiten, […] kann nicht entschieden genug auf die Unersetzlichkeit der – leicht zugänglichen – Originale hingewiesen werden.“[3]

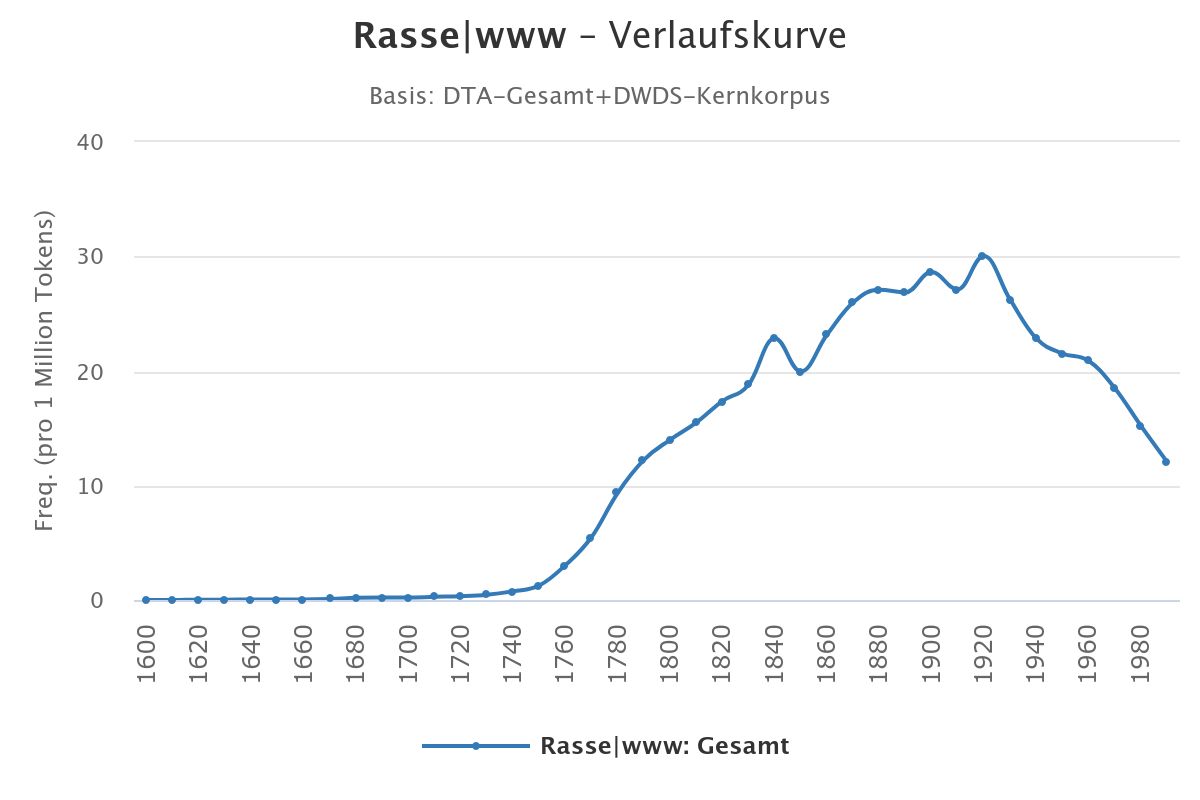

Kahn geht es in ihrer Studie um die Untersuchung des grafischen Werks des niederländischen Malers und Grafikers Lucas van Leyden, wobei sie insbesondere „der Wechselbeziehung zwischen Bildinhalt und Formen- und Lichtwerten“ nachspürt. Impuls für ihre Untersuchung ist die stilistische Absetzung gegenüber Albrecht Dürer („dem Deutschen“). Auch stellt Kahn den Ausdruck „nationale[r] Gesinnung“ als Voraussetzung für einen einheitlichen Zeitstil heraus, ein Konzept, das sie zudem mit dem Begriff der „Rasse“ in Beziehung setzt.[4]

Max Friedländer ist in seiner Rezension einerseits voll des Lobes, wenn er Kahns „Analyse der Form“, die „vollkommene Beherrschung der Literatur“ und ihre „eindringende Darlegung“ hervorhebt, „die mit den Maßstäben Riegls und Wölfflins einsichtig umgeht“. Andererseits kritisiert er die „unsinnliche und pedantische Terminologie“, die Friedländer zufolge aus dem akademischen Betrieb resultiere, doch die „außerhalb des Seminars versagt.“ Selbst nicht ganz frei von dem Ton einer (pedantischen) Belehrung schließt Friedländer daher: „Freilich ist es eine schwere Pflicht des Schreibers, auch diejenigen Leser zu belehren, die nicht dieselben Bücher gelesen, nicht dieselbe Schule durchgemacht haben wie er.“[5]

Text: Hildegunde Mohr

Ergänzung & Redaktion: Alisha Spatz und Thomas Helbig

Anmerkungen

[1] Die Geschichte des Kunstgeschichtlichen Institutes der Goethe-Universität Frankfurt 1915-1995, hg. vom Direktorium des Kunstgeschichtlichen Institutes, bearbeitet von Heinrich Dilly und Gerhard Eimer unter Mitwirkung von Wolfram Prinz und Peter Cornelius Claussen, Frankfurter Fundamente der Kunstgeschichte Band XVII, Frankfurt/M. 2002, S. 58. Sowie ausführlich: Marlen Katz: Schilling, Rosy, geb. Kahn. Erste Promovendin des Kunstgeschichtlichen Instituts der Universität Ffm., in: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/11649.

[2] Vgl. das Verzeichnis des renommierten Verlags, in dem u.a. auch Kautzsch publizierte: https://doi.org/10.11588/diglit.68639#0009.

[3] Kahn, Rosy: Die Grafik des Lucas van Leyden, Studien zur Entwicklungsgeschichte der holländischen Kunst im XVI. Jahrhundert, Strassburg 1918, S. XI.

[4] Ebd., S. IX. „Wir sind froh um die Menschen, die Rasse haben, das gilt auch für die Kunst.“ Ebd., S. X. Besonders aus heutiger Sicht ist die alles andere als selbstverständliche erscheinende Kopplung von „nationaler Identität“ und „Rasse“ problematisch zu bewerten. Eine statistische Erhebung zur Häufigkeit der Verwendung des Begriffs zeigt jedoch, dass zwischen 1920 und 1929 – und nicht etwa während des NS – ein Höhepunkt seines Gebrauchs zu verzeichnen ist. Die Verwendung des Begriffs entsprach also durchaus dem damaligen Zeitgeist, was aber noch nicht erklärt, auf welche (ideologischen) Konzepte er sich beruft.

[5] Friedländer, Max J.: Rosy Kahn, Die Graphik des Lucas van Leyden, Studien zur Entwicklungsgeschichte der holländischen Kunst im 16. Jahrhundert, in: Kunstchronik und Kunstmarkt, 55, 1919, Nr. 9, S. 178, https://doi.org/10.11588/diglit.29588.39. Außerdem kommt Julius Samuel Held in seiner 1930 veröffentlichten Studie Dürers Wirkung auf die niederländische Kunst seiner Zeit auf die Dissertation von Kahn zurück. Held, Julius Samuel: Dürers Wirkung auf die niederländische Kunst seiner Zeit, Den Haag 1930, S. XV.

Erna Auerbach: Künstlerin und Kunsthistorikerin

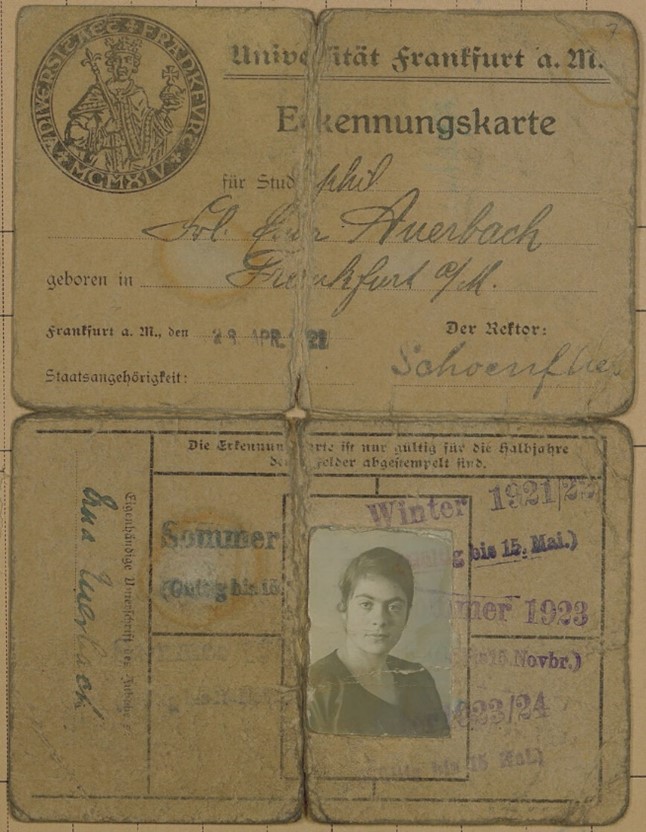

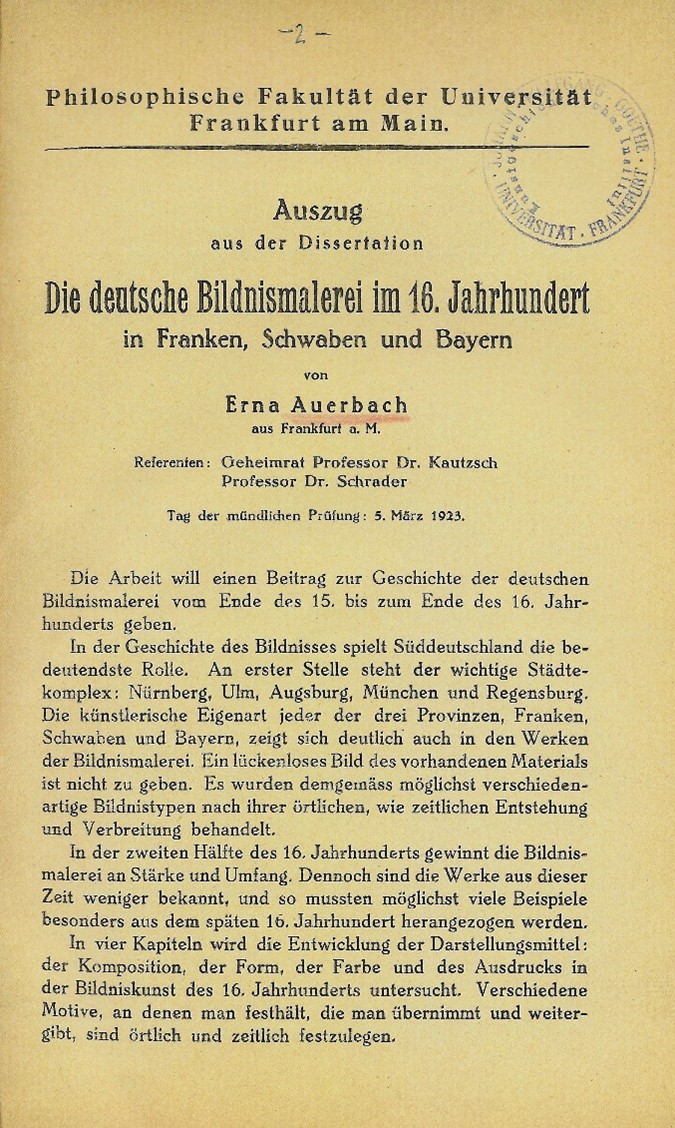

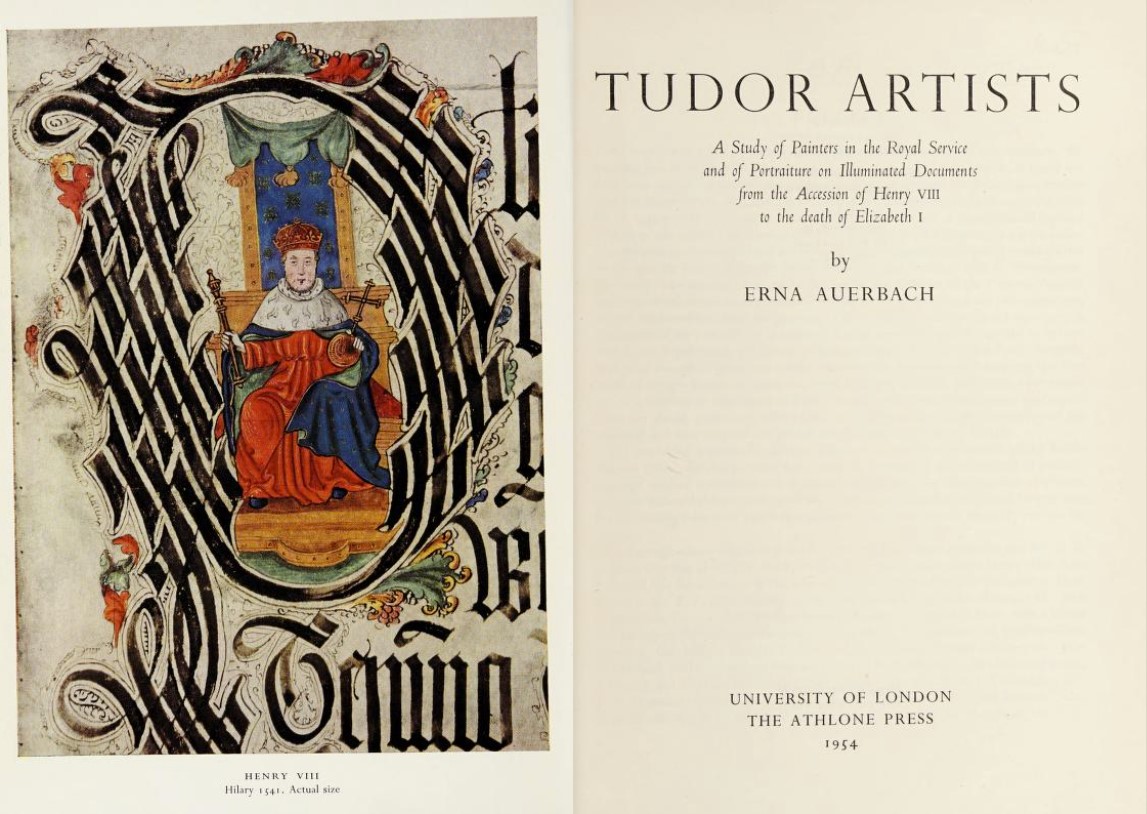

→Erna Auerbach (1897–1975) war sowohl Künstlerin als auch Kunsthistorikerin, wie zuletzt die Ausstellung „Städel | Frauen. Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris um 1900“ (10.7.2024–27.10.2024) demonstrierte. In Frankfurt geboren, erhielt Auerbach ihre wissenschaftliche Ausbildung in Frankfurt, Bonn und München, während sie parallel Kunstgewerbeschulen in München, Paris und Frankfurt besuchte.[1] An der Universität Frankfurt studierte Auerbach in der Zeit von 1917 bis 1923 Kunstgeschichte, Philosophie und Archäologie.[2] Dies belegt u.a. ihr Studierendenausweis, der im hiesigen Universitätsarchiv verwahrt wird.

Als Abschlussarbeit reichte Auerbach im Wintersemester 1923/24 in Frankfurt eine Studie zur Porträtmalerei ein, die den Titel Die deutsche Bildnismalerei im 16. Jahrhundert in Franken, Schwaben und Bayern trägt. Ihre mündliche Prüfung fand am 5. März 1923 in Gegenwart ihres Betreuers Rudolf Kautzsch und dem Archäologen Hans Schrader statt.

Nicht wenige Dissertationen wurden nur als sogenannte „graue Literatur“, d.h. als maschinenschriftlicher Text oder im Auszug veröffentlicht. Die hohen Promotionsgebühren sowie die durch den Krieg vorangetriebene Inflation in den 1920er Jahren dürften weitere Hürden für eine Veröffentlichung bei einem Verlag dargestellt haben. Wer die Möglichkeit hatte, veröffentlichte über einen Wissenschaftsverlag oder eine Universitätsdruckerei. Von hier aus wurden die Studien gelegentlich in wissenschaftliche Reihen, Sammelbände und Zeitschriften aufgenommen (vgl. Fischel, Kahn, Oertel).

Infolge des Ersten Weltkriegs und der Hyperinflation war die finanzielle Situation so schlecht, dass Auerbachs Dissertation nicht publiziert werden konnte. Die Universität erkannte offenbar dennoch das Potential ihrer Arbeit, sodass eine über vier Seiten reichende Kurzfassung dieser veröffentlicht wurde. In den Vorbemerkungen zum Verzeichnis Frankfurter Dissertationen schreibt der Dekan Matthias Gelzer (1886-1974) am 16. Juni 1923 folgendes:

„Nachdem infolge der Geldentwertung die allgemeine Drucklegung der Dissertationen aufgegeben werden mußte, beschloß die Fakultät die Auszüge ihrer Dissertationen in einem Sammelbuch herauszugeben. Da mittlerweile jedoch die angesammelten Geldmittel gänzlich unzureichend wurden, mußte sie sich schließlich mit dem nachstehenden Verzeichnis begnügen. Der Vollständigkeit halber wurden nun aber sämtliche Promotionen aufgeführt, auch wenn die Dissertationen gedruckt sind. Ferner wurden, wo es den Berichterstattern tunlich schien, wenigstens kurze Inhaltsangaben der Dissertation beigegeben.“[3]

Der Text scheint kein bloßer Abdruck einzelner Absätze der Arbeit zu sein, sondern wurde in Teilen neu formuliert. Auffallend ist der Ausblick auf eine mögliche anknüpfende Arbeit Auerbachs, zu der es jedoch nicht mehr kommen konnte, da sich Auerbach zunächst auf ihre künstlerische Tätigkeit fokussierte und unter den Nationalsozialisten aufgrund ihres jüdischen Familienhintergrunds sowohl ihre wissenschaftliche wie auch künstlerische Arbeit in Deutschland nicht weiter fortsetzen konnte und 1933 ins Exil gezwungen wurde.[4] Vermutlich aufgrund der fehlenden Veröffentlichung ihrer Dissertationsschrift wurde Auerbachs Abschluss im Londoner-Exil nicht anerkannt.[5] Trotz der traumatischen Erfahrungen des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und der Emigration gelang es ihr, sich in London ein neues Leben als Kunsthistorikerin aufzubauen.[6] Sie schloss ihr zweites Kunstgeschichtsstudium 1949 bei Henry M. Hake, dem Direktor der National Portrait Gallery, mit der Arbeit The English Portrait and Patronage of Art from 1520-1590 ab und bewies damit erneut ihre sowohl praktische wie auch theoretische Expertise im Bereich der Porträtmalerei.

Im Katalog der Kunstgeschichtlichen Bibliothek der Goethe-Universität wird die Dissertation von Erna Auerbach auf den 22. Mai 1925 datiert. Sie liegt dort in zweifacher Ausführung als Typoskript, d.h. als maschinenschriftliches Manuskript vor (davon eine Fassung als Typoskript-Durchschlag). Auffallend am Text sind handschriftlich vorgenommene Korrekturen. Zu diesen zählen kleine Verbesserungen wie das Streichen überflüssiger (S. 52) und das Hinzufügen fehlender Wörter (S. 70) sowie die Korrektur von Tippfehlern (S. 138). In Handschrift werden zudem Umformulierungen vorgenommen (S. 104), Sätze gestrichen (S. 118) oder neu arrangiert (S. 36). Daneben finden sich handschriftliche Ergänzungen (S. 99), u.a. auch zu Abbildungen (S. 71).

An mehreren Stellen verweist der Text zwar auf Abbildungen, diese sind in den vorliegenden Exemplaren jedoch weder abgedruckt noch in einem Abbildungsverzeichnis aufgeführt. Obwohl die Abbildungsverweise innerhalb des Textes durchnummeriert sind, erfolgt ihre Anordnung nicht in numerischer Reihenfolge.[7] Es wäre denkbar, dass der maschinenschriftlichen Dissertation ursprünglich eine Mappe mit Abbildungen beigegeben wurde, die heute nicht mehr erhalten ist.

Text: Jacqueline Katharina Weiß

Ergänzung & Redaktion: Alisha Spatz und Thomas Helbig

Anmerkungen

[1] Dilly, Heinrich: Erna Auerbach, in: Wolfram Prinz und Peter Cornelius Claussen (Hgg.): Die Geschichte des Kunstgeschichtlichen Institutes der Goethe-Universität Frankfurt: 1915–1995, Frankfurt am Main 2002, S. 82-85, hier S. 83.

[2] Victor, Marion: Erna Auerbach, in: Ausst.kat. Städel I Frauen. Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris um 1900, Frankfurt (Städelmuseum), München 2024, S. 141.

[3] Verzeichnis der von der philosophischen Fakultät seit ihrem Bestehen bis zum 15. Juni 1923 promovierten Doktoren samt deren Dissertationen. Kurzfassung Frankfurter Dissertationen, Bamberg 1923, S. 2, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30-31218.

[4] Jäger, Gudrun: „Erna Auerbach“, in: Frankfurter Personenlexikon, unter: https://frankfurter-personenlexikon.de/node/4765 (24.11.2024).

[5] Schamschula, Aude-Line: Erna Auerbach: Malerin und Kunsthistorikerin!, unter: https://stories.staedelmuseum.de/de/staedel-frauen-erna-auerbach (24.11.2024).

[6] Ebd.

[7] Die Nummerierung der Abbildungen beginnt auf S. 11 mit Abbildung 1, gefolgt von Abbildung 2 auf derselben Seite. Allerdings weist die numerische Reihenfolge bereits auf Seite 12 eine Unterbrechung auf, da dort auf Abbildung 13 verwiesen wird. In Anschluss daran wird die Nummerierung auf Seite 13 mit Abbildung 14 fortgeführt, gefolgt von Abbildung 3.

Eine Erstlingsarbeit – hervorgegangenen aus einer Frankfurter Dissertation

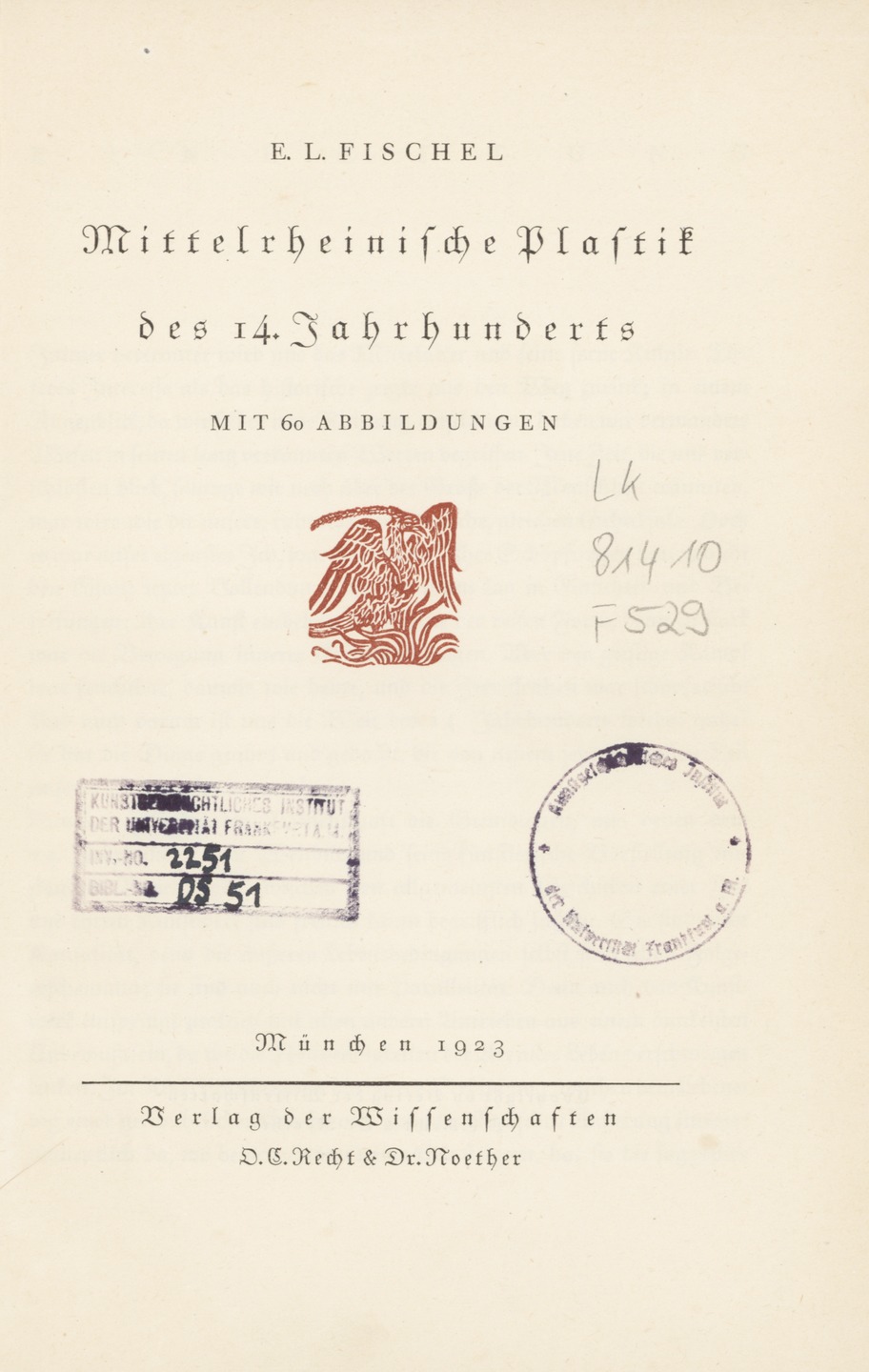

Als →Luise Fischel (1891–1978), genannt Lilli, 1919 nach Frankfurt am Main an die Universität kam, hatte sie bereits mehrere akademische Stationen hinter sich. Ihre Studien begann sie 1909 an der Kunstakademie in Karlsruhe, gefolgt von einem Studium an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und einem Studium an der Universität Freiburg.[1] Im Frühjahr 1919 schloss sie in Frankfurt bei →Rudolf Kautzsch (1868–1945) ihr Studium der Kunstgeschichte mit einer Dissertation zum Thema Mittelrheinische Plastik des 14. Jahrhunderts ab.[2]

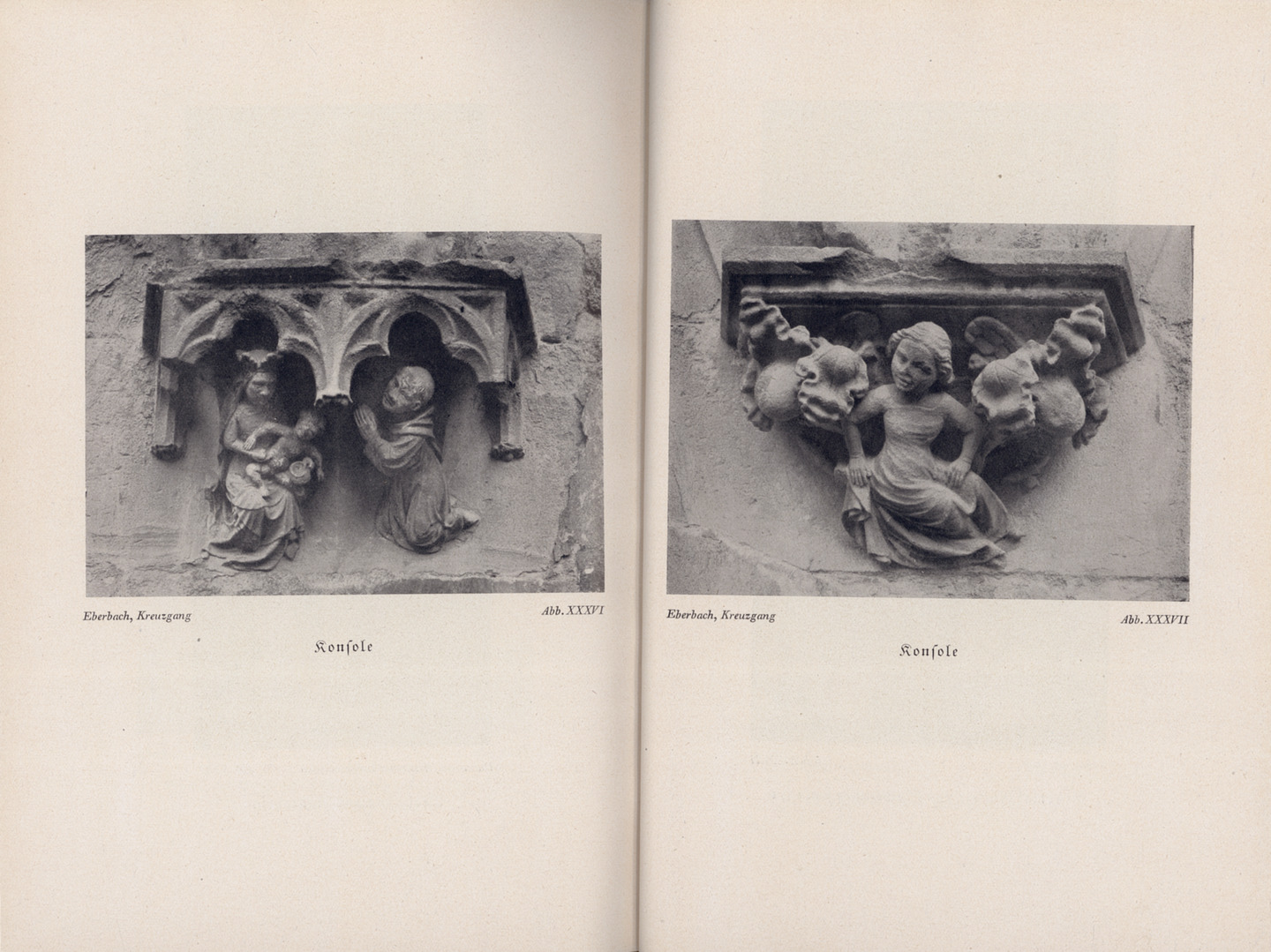

Vier Jahre später wurde im Verlag der Wissenschaften von O. H. Recht und Dr. Noether in München der erste Band des Kompendiums zur deutschen Kunst publiziert, dessen Inhalt und Titel auf die Dissertation von Fischel aus dem Jahr 1919 zurückgeht.[3] Für die Veröffentlichung wurde eine handliche Größe von 16,5 cm x 23 cm gewählt.[4] Es handelt sich um ein gebundenes Buch ohne Schutzumschlag mit beigem Leinenrücken und graugrünen Buchdeckeln. Die Angaben zu Titel und Autorin wurden in tiefgeprägter goldener Schrift gesetzt, für den Textkörper wurde die Schrifttype „Fraktur“ verwendet. Der Textteil nimmt 163 Seiten ein, danach folgen das Tafelverzeichnis, der Nachweis der fotografischen Aufnahmen, das Inhaltsverzeichnis und der 60 Abbildungen umfassende Tafelteil.[5] Fischel betrachtet die mittelrheinische Kunst am Gegenstand des Grabmals und geht der Frage nach, ob es einen eigenständigen ‚Typus‘ gibt und ob Einflüsse und Anregungen von außen, etwa aus Frankreich zum Tragen kommen.

Im Jahrbuch der Kunstwissenschaft erschien 1923 eine Rezension des Kunsthistorikers und Verlegers Burkhard Meier (1885–1946). Meier schreibt über die Arbeit: „Eine Erstlingsarbeit – hervorgegangenen aus einer Frankfurter Dissertation –, von einem gütigen Geschick, dem wir dankbar sein wollen, einem mutigen Verleger zugeführt“[6]. Als „Material von bemerkenswerter Qualität“[7] bezeichnet Meier den umfangreichen Abbildungsapparat und dessen Zusammenstellung.[8] Hierzu sei angemerkt, dass 22 der 60 verwendeten Fotografien eigens von der Autorin angefertigt wurden.[9]

Nicht mit der gleichen Euphorie wird der Text bedacht, hier spricht Meier von Versäumnissen: ein Register und die Verweise zu den Tafeln fehlten und es befänden sich fachliche Fehler in der Arbeit. Nach Meiers Ausführungen wäre die gesamte Arbeit in wesentlich weniger Seiten („3 statt 10 Bogen“) zu fassen gewesen. Für Meier liegt dies daran, dass die Autorin, „verführt durch eine nicht gewöhnliche schriftstellerische Begabung, den Ehrgeiz“ zeige, „das ausgesprochen kunsthistorische Thema zu einer genußreichen Lektüre für den Liebhaber alter Kunst zu gestalten.“[10]

Text: Beate Köth

Ergänzung & Redaktion: Alisha Spatz und Thomas Helbig

Anmerkungen

[1] Lang, Lisa: Frieda Fischer, Lilli Fischel und Hanna Stirnemann – Frauen in Führungspositionen an Museen zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Master-Arbeit, Freien Universität Berlin), Berlin 2022, S. 38f.

[2] Ebd., S. 41

[3] Anmerkung: Ein Vergleich zwischen der Veröffentlichung aus dem Jahre 1923 und der Dissertation aus dem Jahre 1919 war nicht möglich, da die Abgabefassung der Dissertation nicht aufzufinden war. Versuche diese bei der Universität Frankfurt oder im Bestand der Deutschen Nationalbibliothek zu finden, schlugen fehl.

[4] Auf den ersten Band mit der Studie von Fischel folgten drei weitere Bände: Hubert Schrade, Stefan Lochner, München 1923; Karl Schellenberg, Dürers Apokalypse, München 1923; Joseph Meder, Die grüne Passion Albrecht Dürers, München 1923. Danach scheint die Reihe eingestellt worden zu sein.

[5] Fischel, Lilli: Mittelrheinische Plastik des 14. Jahrhunderts, München 1923, S. 164ff.

[6] Fischel, E. L.: [Rezension von:] Meier, Burkhard: Mittelrheinische Plastik des 14. Jahrhunderts, München 1923, in: Jahrbuch für Kunstwissenschaft, (1923), S. 302.

[7] Meier 1923, S. 302.

[8] Meier 1923, S. 303.

[9] Die Zahl ergibt sich nach Abgleich mit den Angaben im Bildnachweis.

[10] Meier 1923, S. 302.

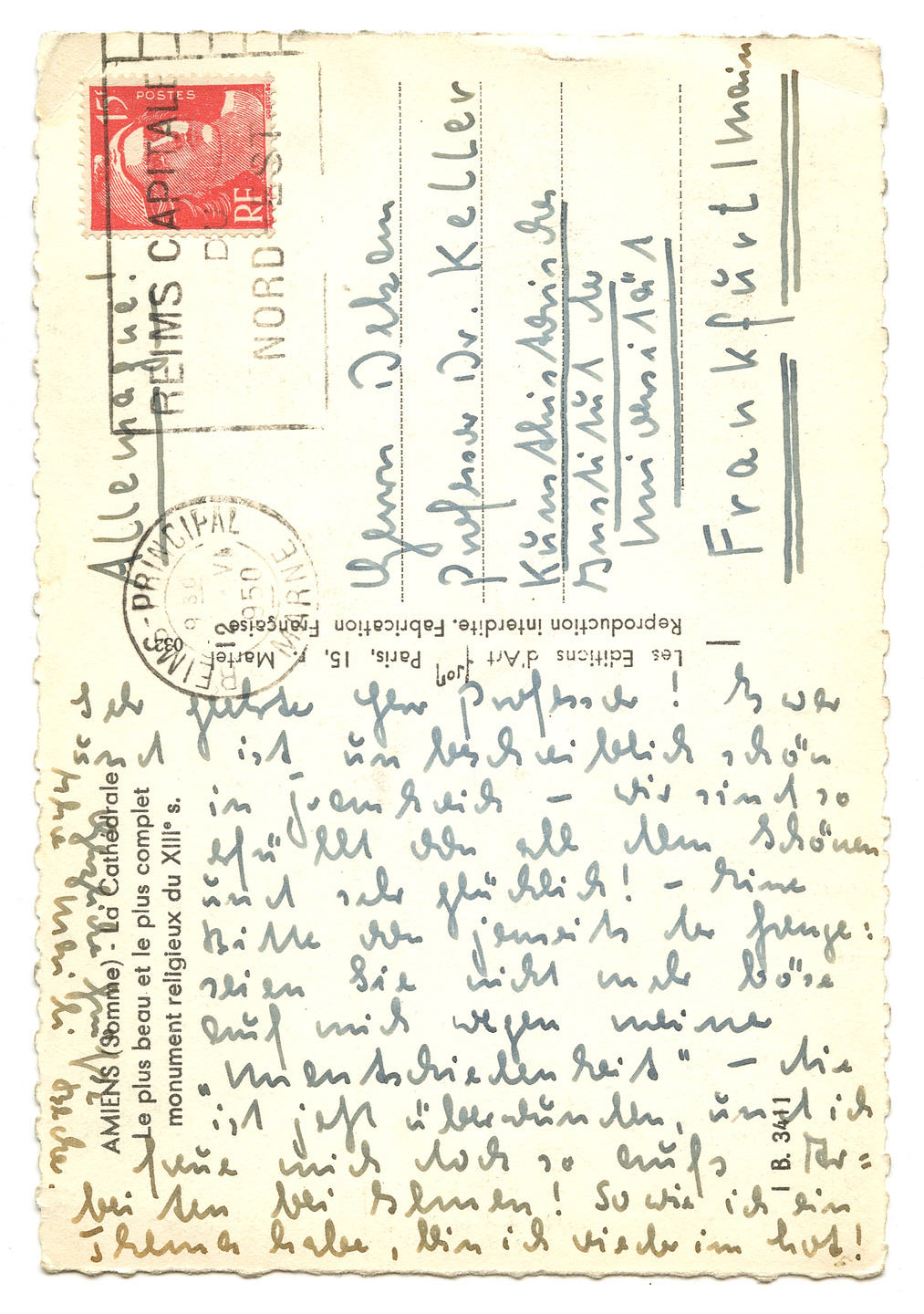

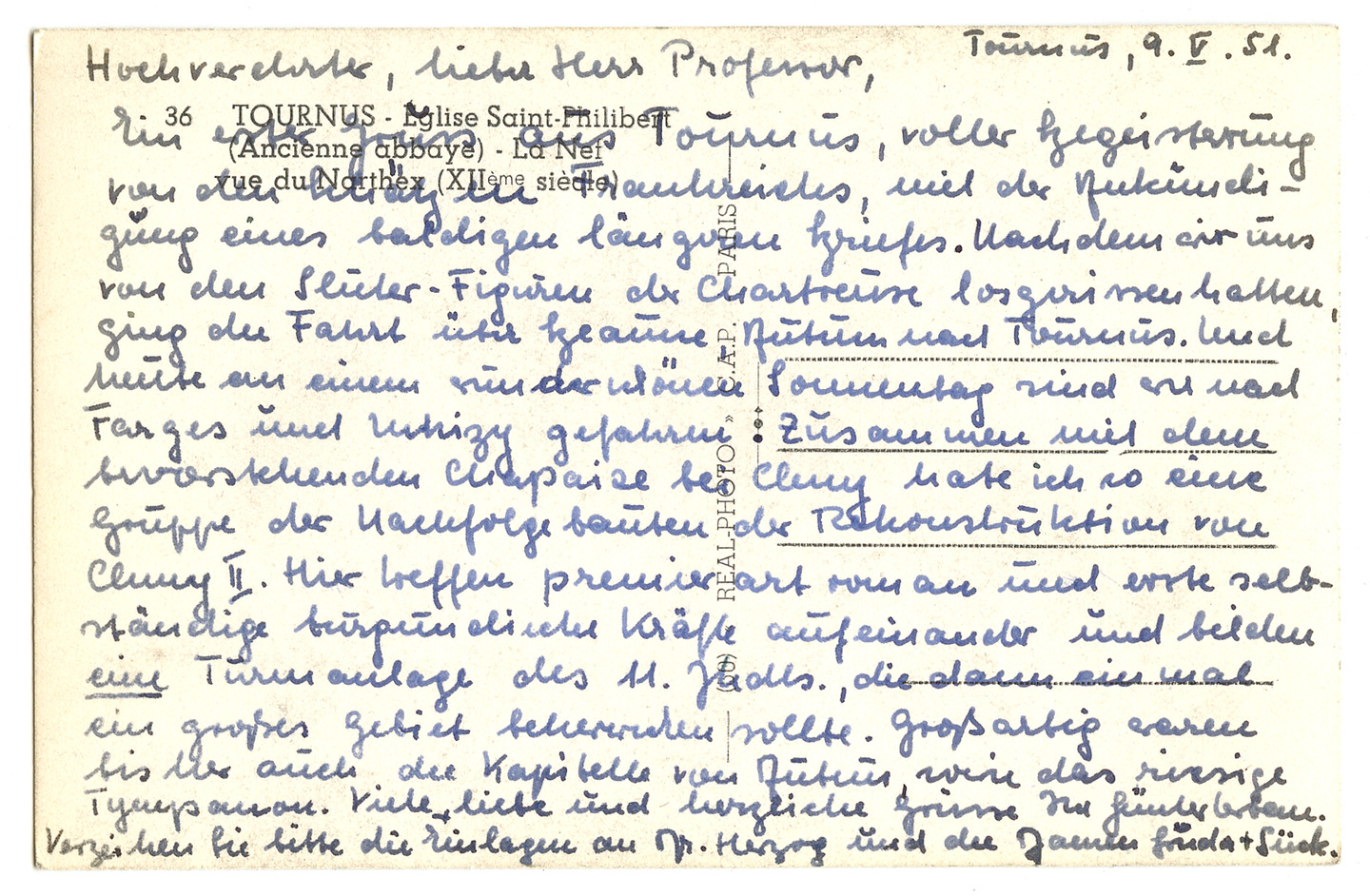

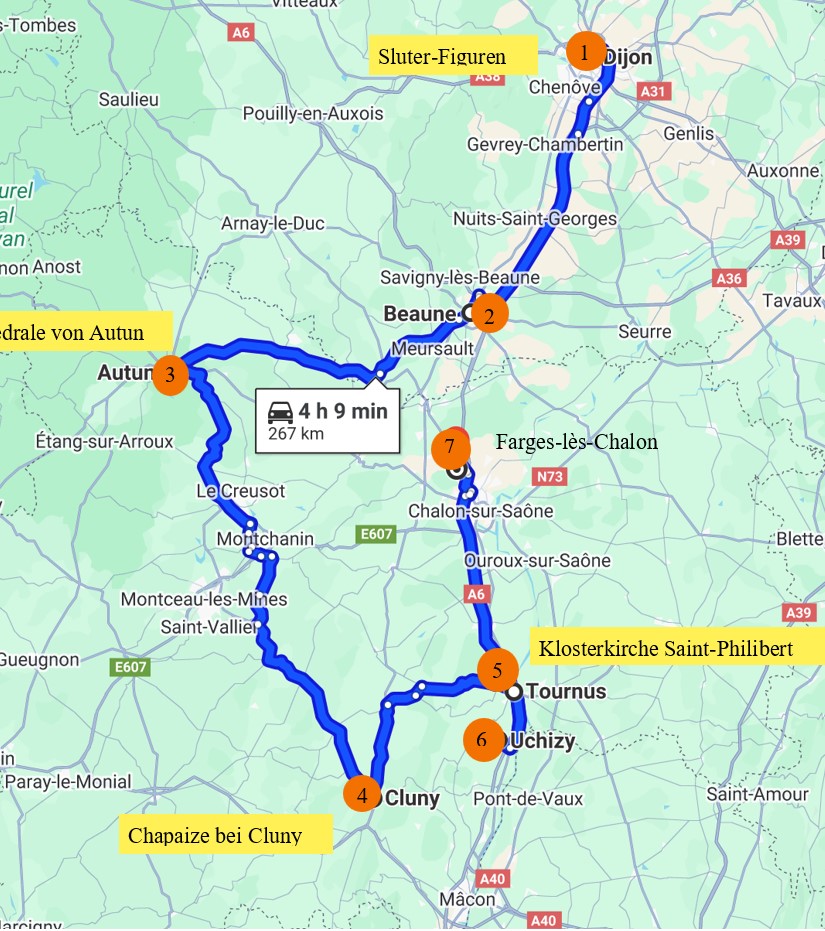

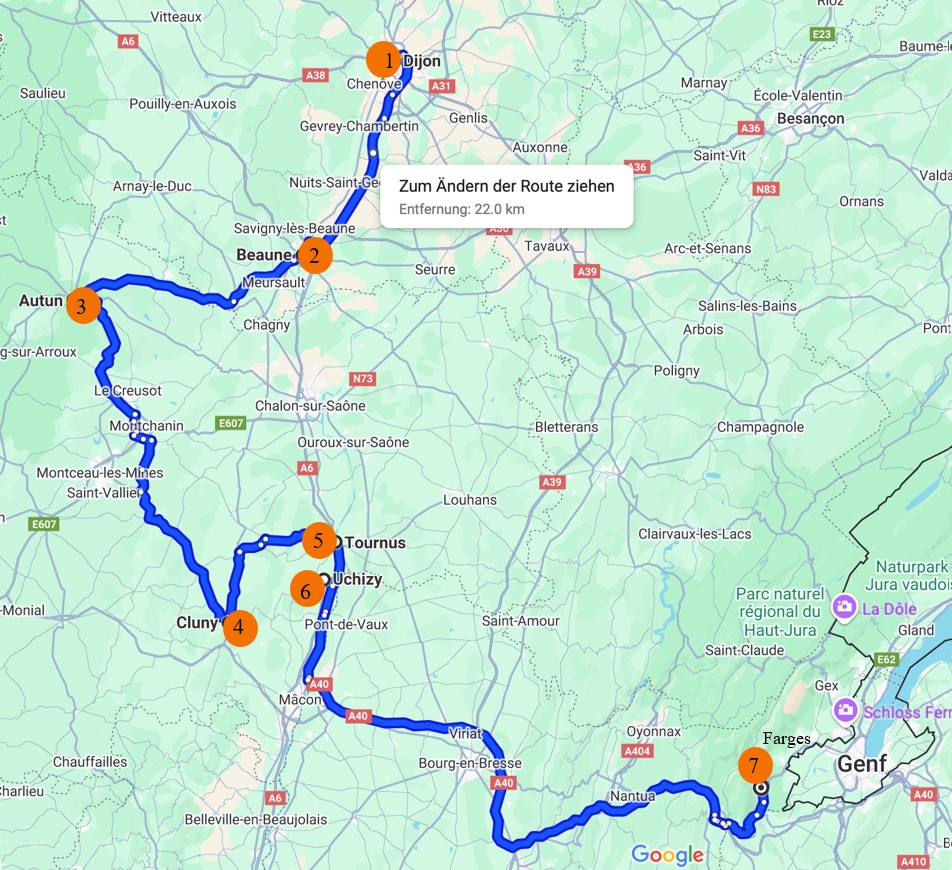

Ein erster Gruss aus Tournus…

Tournus, 9.V.51.

Hochverehrter, lieber Herr Professor,

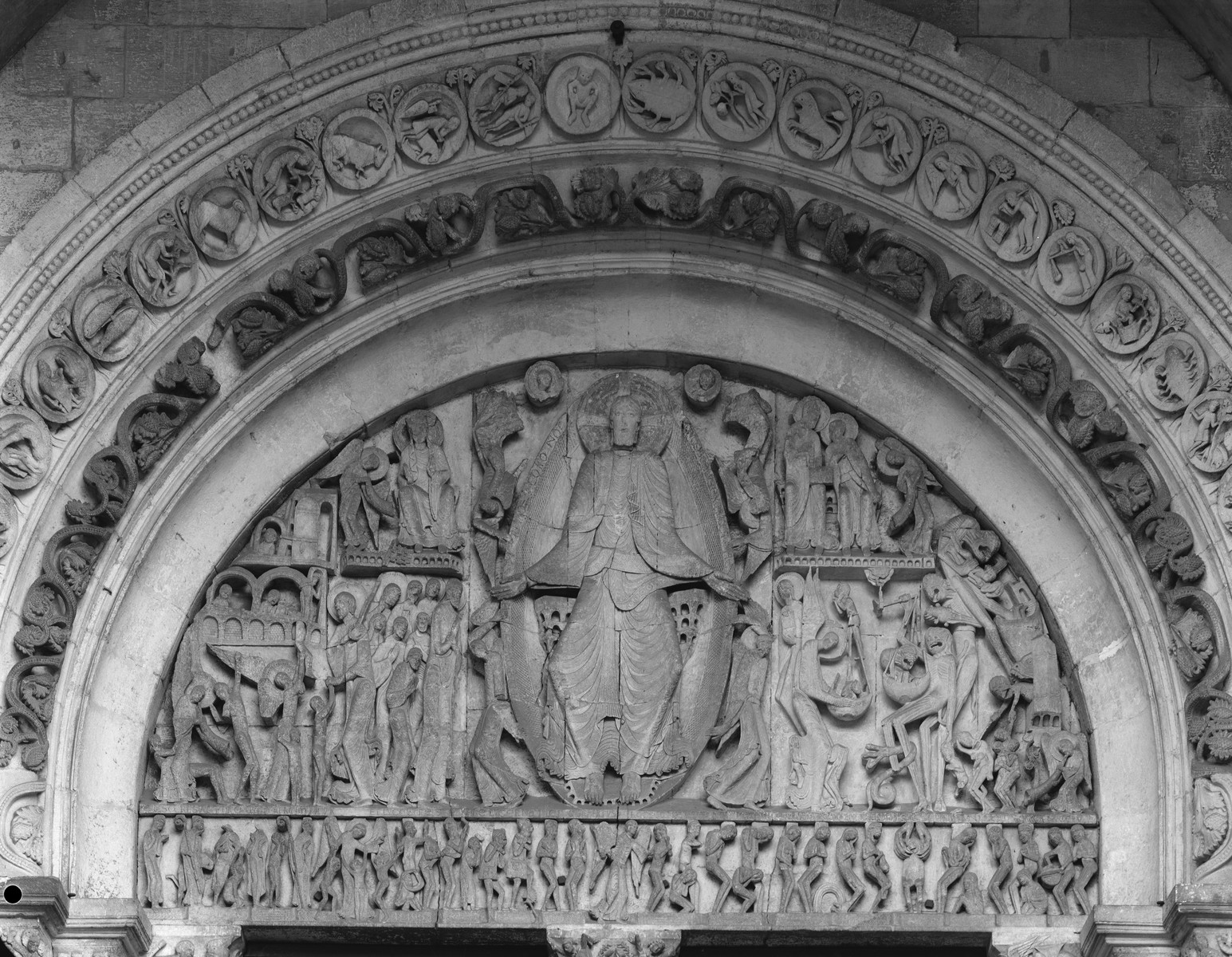

Ein erster Gruss aus Tournus, voller Begeisterung von den Schätzen Frankreichs, und der Ankündigung eines baldigen längeren Briefes. Nachdem wir uns von den Sluter-Figuren der Chartreuse losgerissen hatten, ging die Fahrt über Beaune, Autun und Tournus. Und heute an einem wunderschönen Sonnentag sind wir nach Farges und Uchizy gefahren. Zusammen mit dem bevorstehenden Chapaise bei Cluny habe ich so eine Gruppe der Nachfolgebauten der Rekonstruktion von Cluny II. Hier treffen premier art roman und erste selbständige burgundische Kräfte aufeinander und bilden eine Turmanlage des 11. Jhdts., die dann einmal ein großes Gebiet beherrschen sollte. Großartig waren bisher auch die Kapitelle von Autun, sowie das riesige Tympanon. Viele liebe und herzliche Grüsse Ihr Günter Urban.

Verzeihen Sie bitte die Einlagen an Dr. Herzog und die Damen <…?> + Sück.

Diese Bildpostkarte wurde von Günter Urban geschrieben. Der Adressat ist nicht genannt, aus dem Kontext lässt sich jedoch erahnen, dass es sich wahrscheinlich um eine Karte an →Harald Keller handelt, bei dem Günter Urban promovierte. Aus dem Text geht hervor, dass der Karte weitere Einlagen für Herrn Dr. Herzog und unter anderem einer Frau Sück beigelegt wurden, was für einen Versand in einem Umschlag spricht, der jedoch (so wie die Einlagen) nicht mehr überliefert ist. Erich Herzog arbeitete am Kunstgeschichtlichen Institut der Goethe-Universität gemeinsam mit Harald Keller, was die Verbindung der drei Personen erklärt.[1] Inge Sück promovierte im Jahr 1957 am Kunstgeschichtlichen Institut der Goethe-Universität und könnte Keller und Herzog 1951 bereits als Studentin kennengelernt haben.

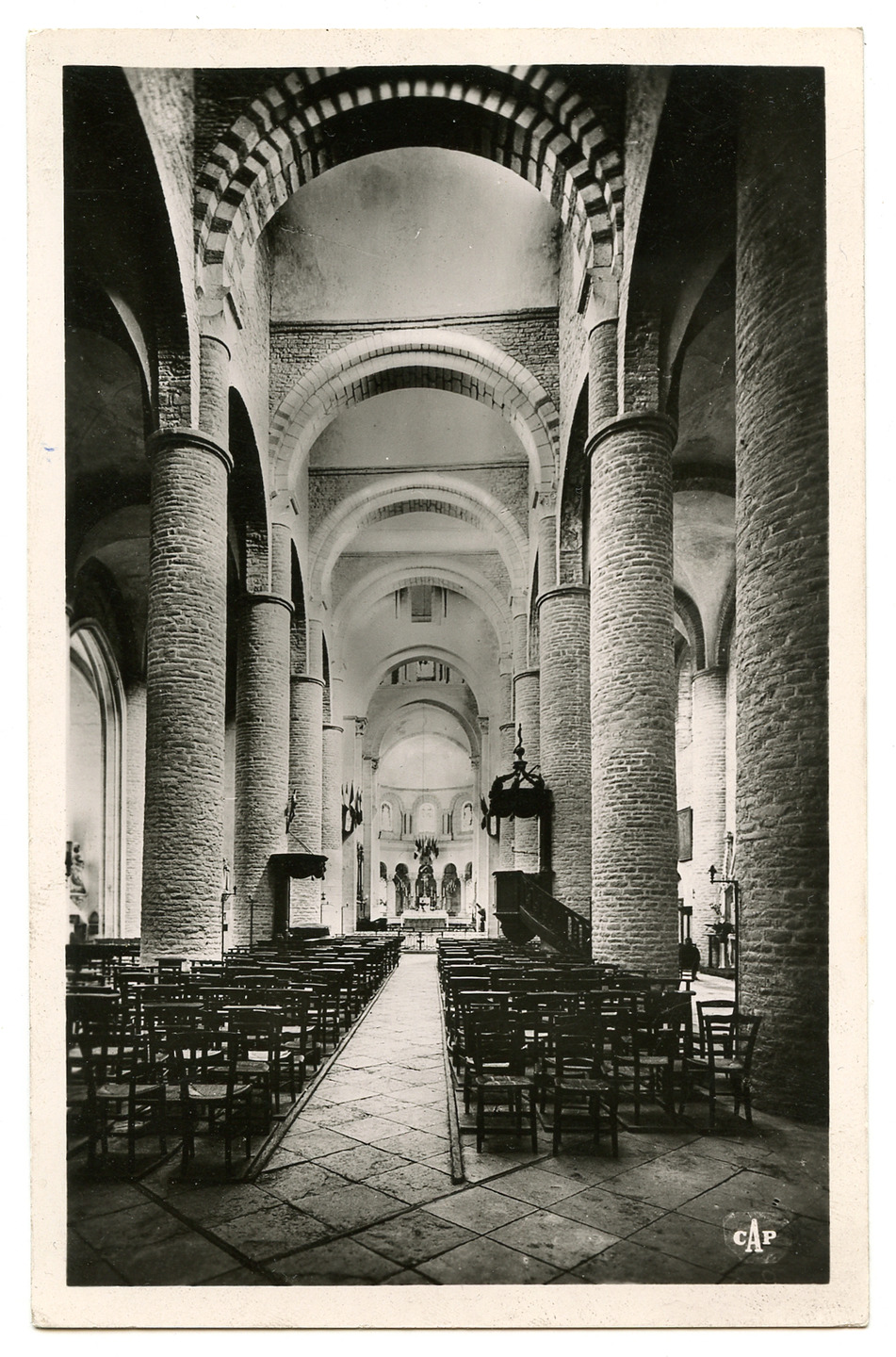

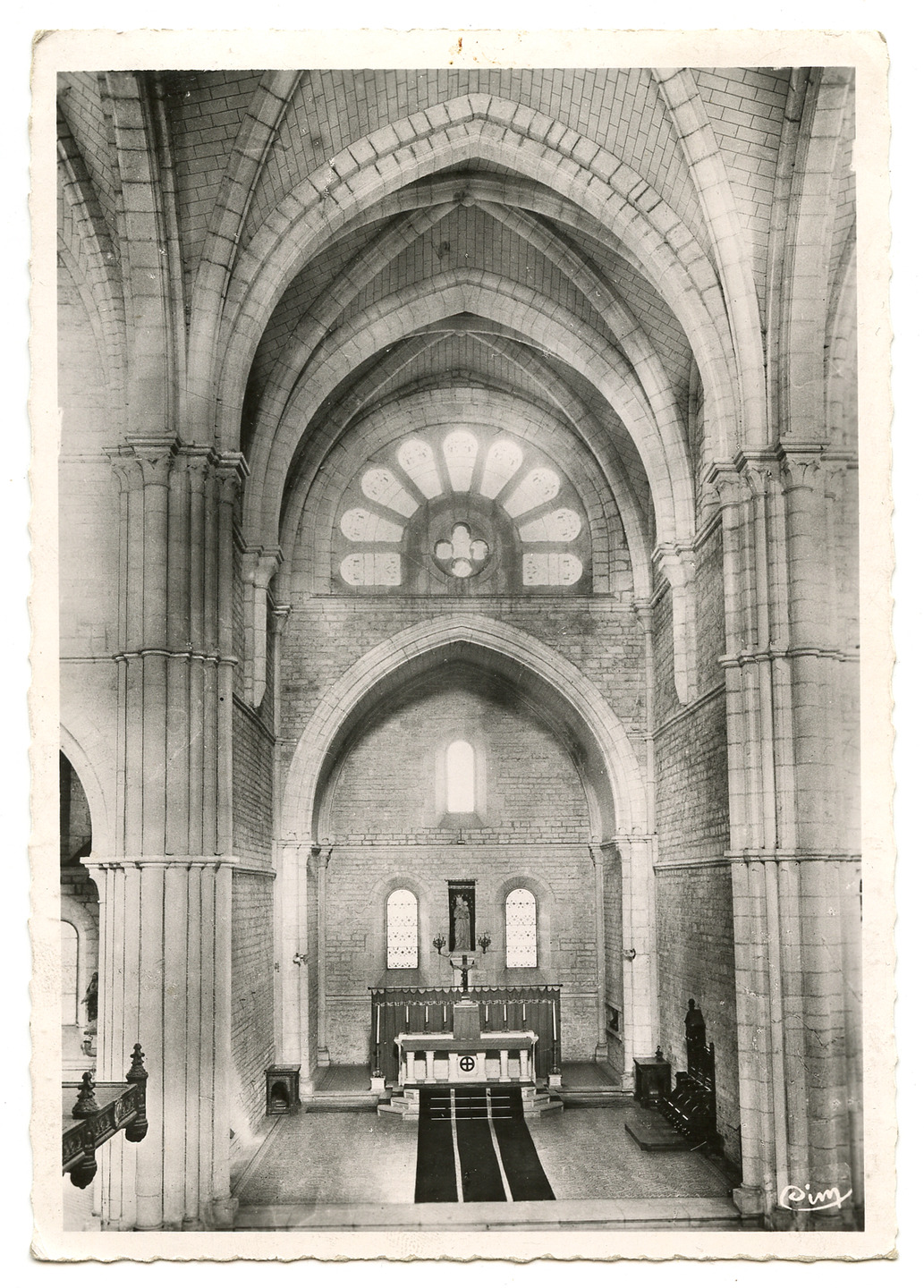

Im Jahr 1951, in dem Urban seine Postkarte schrieb, dürfte er bereits an seiner Dissertation gearbeitet haben, die sich mit dem Thema des Vierungsturms innerhalb des romanischen Sakralbaus beschäftigte.[2] Dies könnte u.a. sein in der Postkarte zum Ausdruck gebrachtes Interesse für die Turmanlage erklären, das er mit dem Empfänger der Postkarte teilt. Abgebildet ist die Abteikirche Saint-Philibert in Tournus, Frankreich, mit Blickachse auf den Chor der Abtei. Es handelt sich um eine Schwarzweiß-Aufnahme der Firma Real-Photo C.A.P. Paris.

Aus dem Inhalt der Karte lässt sich schließen, dass Urban den Text nicht direkt in Tournus verfasste, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt seiner Rundreise. Außerdem gibt der Text Aufschluss über die Reiseroute, welche Urban wählte und welche Sehenswürdigkeiten besichtigt wurden.

Als erstes Ziel werden die Sluter-Figuren der Chartreuse genannt, welche sich bei Dijon befinden. Von dort wurde die Reise über Beaune nach Autun fortgesetzt, wo er sich die Kathedrale mit seinem Tympanon und den kunsthistorisch bedeutsamen Kapitellen anschaute. Weiter führte ihn sein Weg zu der Chapaize bei Cluny und anschließend nach Tournus, wo er höchstwahrscheinlich auch die vorliegende Karte erwarb.

Danach sind zwei Reiserouten möglich. Der kleine Ort Uchizy, nahe Tournus, und Farges werden genannt. Dabei ist nicht ganz sicher, ob er Farges, nahe der schweizerischen Grenze bei Genf meint, was eine weite Strecke für diesen Tag bedeuten würde, oder Farges-lès-Chalon, nördlich von Tournus. Beide Orte sind denkbar, über Sehenswürdigkeiten wird nicht berichtet.

Folgende Reiserouten ergeben sich:

Text: Kristin Otte

Ergänzung & Redaktion: Alisha Spatz und Thomas Helbig

Anmerkungen

[1] Gerhard Eimer; Heinrich Dilly: Die Geschichte des Kunstgeschichtlichen Institutes der Goethe-Universität Frankfurt 1915 – 1995 (Frankfurter Fundamente der Kunstgeschichte Bd. XVII, hg. v. Direktorium des Kunstgeschichtlichen Instituts), Frankfurt 2002, S. 179.

[2] Urban, Günter: Der Vierungsturm bis zum Ende des romanischen Stils unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung. Frankfurt, phil. Diss. 1953 (bei H. Keller)

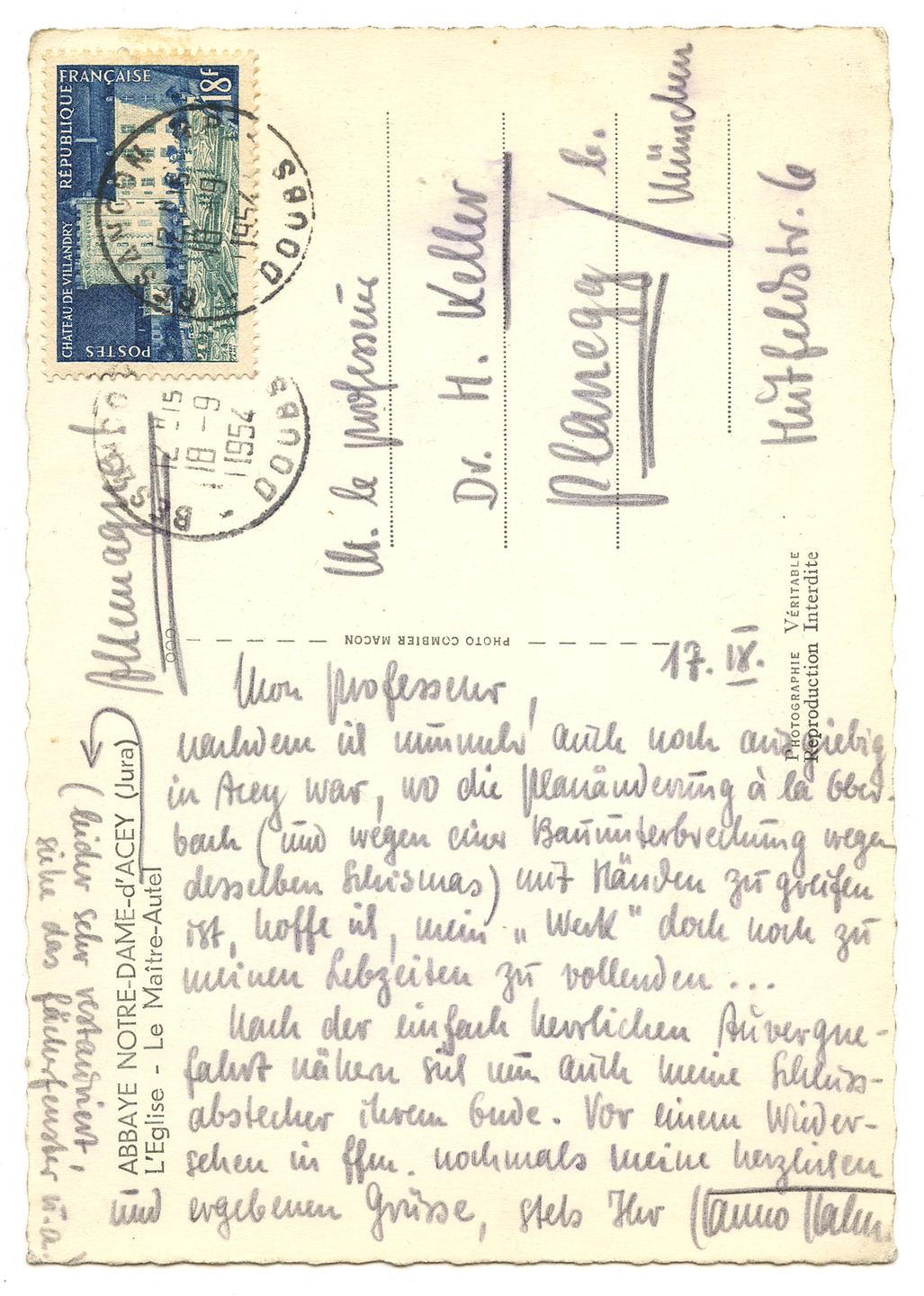

Mon Professeur…

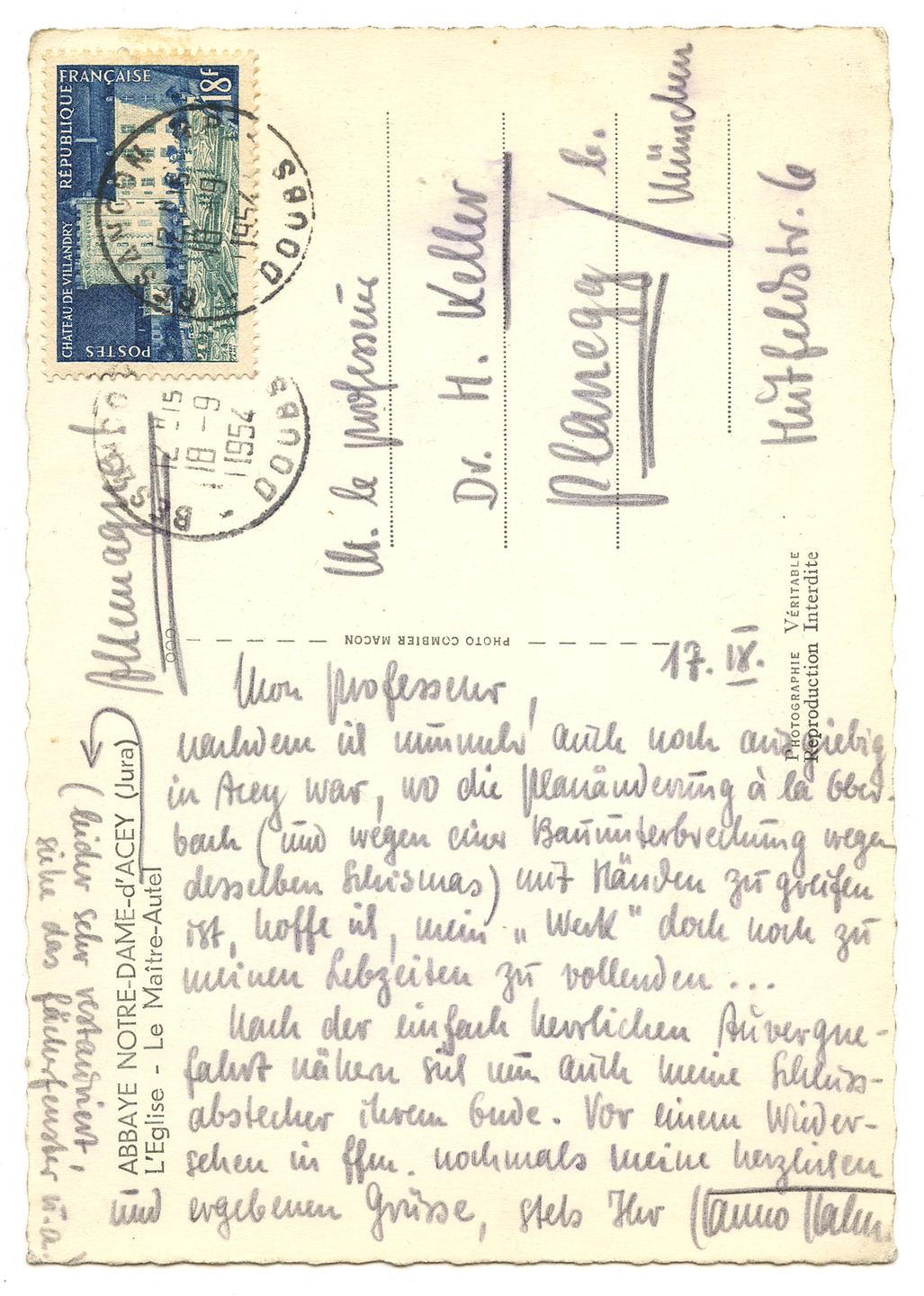

Diese Bildpostkarte aus der Sammlung der Mediathek zeigt eine Innenansicht des Zisterzienser-Klosters Acey (Abbaye Notre-Dame d’Acey) in der französischen Region Jura. Wie dem Poststempel auf der Rückseite entnommen werden kann, wurde die Karte 1954 versandt. Die Textnachricht offenbart eine persönliche Geschichte, die einige interessante Anhaltspunkte zur Institutsgeschichte enthält. Die Karte wurde von einem Absender mit offenkundig kunsthistorischem Interesse geschrieben und verschickt. Es handelt sich um Hanno Hahn, der 1952 am KGI promoviert wurde, und der nun an seinen früheren Professor →„Dr. H. Keller“ schreibt.[1] Bei der Anschrift Planegg bei München, Hutfeldstraße Nr. 6, handelt es sich vermutlich um Kellers Privatadresse, die gleichlautend auch auf weiteren Postkarten der Sammlung genannt wird. Da die Nachricht am 17. September verfasst wurde, erreichte sie Keller vermutlich in den Semesterferien. Der von Hahn verfasste Text berichtet über seine Erkundungen in der französischen Region. Die Aufdrucke auf der Postkarte („Photo Combier Nacon“ und „Ping“), eine französische Briefmarke und der Poststempel geben weitere Hinweise. Sie verbinden die Abbildung des Sakralraums mit dem individuellen Erlebnis vor Ort und der amtlich betätigten Datierung (gestempelt am 18.9.1954).

Folgende Nachricht schreibt Hahn:

Mon Professeur,

nachdem ich nunmehr auch noch ausgiebig in Acey war, wo die Planänderung à la Eberbach (und wegen einer Bauunterbrechung wegen desselben Schismas) mit Händen zu greifen ist, hoffe ich, mein „Werk“ doch noch zu meinen Lebzeiten zu vollenden… Nach der einfach herrlichen Auvergnefahrt nähern sich nun auch meine Schlussabstecher ihrem Ende. Vor einem Wiedersehen in ffm. nochmals meine herzlichen und ergebenen Grüsse, stets Ihr Hanno Hahn.[2]

Mit „mein Werk“ meint Hanno Hahn sein im Mai 1956 fertiggestelltes Manuskript, das kurz darauf unter dem Titel „Die frühe Kirchenbaukunst der Zisterzienser“ veröffentlicht wurde.[3] Darin finden sich mehrere Abbildungen des Klosters. Wie der Blick in das Abbildungsverzeichnis verrät, wurden diese von Hahn selbst angefertigt.[4] Es ist daher wahrscheinlich, dass die Exkursion 1954 der Vorbereitung seines Buches und der Anfertigung von Bildmaterial diente. Konkrete Maßangaben im Text legen nahe, dass Hahn diese vor Ort aufgenommen haben muss. Dazu passt auch die folgende Randnotiz, die Hahn seiner Nachricht beigegeben hat: „(leider sehr restauriert, siehe das Fächerfenster u.a.)“.

Diese findet sich später auch im Buch erläutert. Gemeint sind die Fenster oberhalb der Vierpassrosette, die auf der Postkarte abgebildet sind. Die Restaurierung des Klosters wurde 1910 nach dem Vorbild anderer Zisterzienser-Abteien aus dem 17. Jh. vorgenommen, was vor dem Hintergrund der ursprünglichen Erbauungszeit zu ahistorischen Ergänzungen führte. Seit den 1990er Jahren wurden einige dieser Maßnahmen wieder zurückgebaut, sodass die Fächerfenster heute wieder zugemauert sind.[5] Die Ansichtskarte dokumentiert somit einen historischen (Zwischen-)Zustand.

Text: Antonia Nicosia

Ergänzung & Redaktion: Alisha Spatz und Thomas Helbig

Anmerkungen

[1] Bei Harald Keller schrieb Hahn 1952 auch seine Dissertation „Die Kirche der Zisterzienser-Abtei Eberbach im Rheingau“. Vgl. Direktorium des Kunstgeschichtlichen Instituts: Frankfurter Fundamente der Kunstgeschichte (Die Geschichte des Kunstgeschichtlichen Instituts der Goethe-Universität Frankfurt 1915-1995, Bd. 17, hg. v. Direktorium des Kunstgeschichtlichen Instituts), Frankfurt, Main 2002, S. 183.

[2] #Ergänzung folgt

[3] Vgl. Hahn, Hanno: Die frühen Kirchenbauten der Zisterzienser. Untersuchungen zu Baugeschichte von Kloster Eberbach im Rheingau und ihren europäischen Analogien im 12. Jahrhundert, Berlin 1957, S. 111-116, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1957

[4] Ebd., S. 367

[5] Vgl. (o.A.): Notre-Dame d’Acey, Une abbaye comtoise, in: Les Amis des Monastères, Nr. 217 (2024), S. 12.

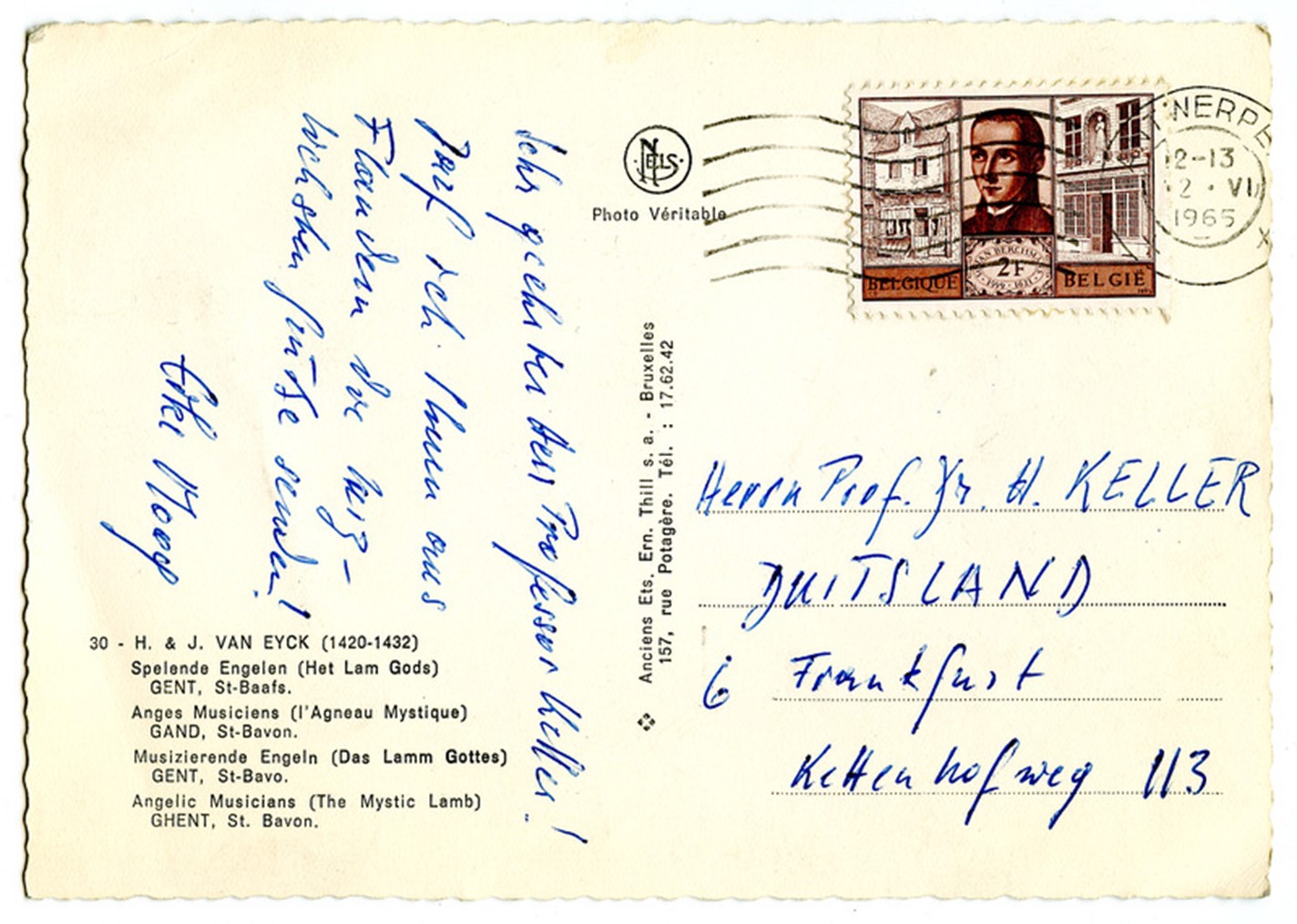

Aus Flandern die herzlichsten Grüße…

Die vorliegende Bildpostkarte (schwarzweiß mit Wellenschnitt) zeigt auf der Vorderseite ein Detail des Genter Altars mit dem Motiv musizierender Engel (→Glasdia zum Genter Altar). Der Ausschnitt fokussiert auf die obere Hälfte des rechten Flügels (obere Reihe, Festtagsseite), auf der die dicht aneinander gedrängten Gesichter der Engel nebst einer Orgel zu sehen sind. Über dieses Instrument hinaus, sind auch eine Harfe und ein Lauteninstrument zu entdecken mit denen einige der Engel musizieren.[1] Obwohl das Werk nur in Schwarzweiß wiedergegeben wird, treten die kostbaren Stoffe und Edelsteine der Engel deutlich hervor, wodurch der feierliche Charakter des Motivs erhalten bleibt. Dies mag auch an der Qualität der Aufnahme liegen, die sogar das Krakelee auf der Oberfläche des Gemäldes erkennen lässt.

Auf der Rückseite der Postkarte finden sich Angaben zum Werk, die in vier Sprachen (Niederländisch, Französisch, Deutsch und Englisch) erscheinen. Die Angabe „30“ weist wahrscheinlich auf die Motivnummer im Katalog des produzierenden Verlages hin.

Die senkrecht in der Mitte der Postkarte gedruckte Angabe „Anciens Ets. Ern. Thill s.a. – Bruxelles, 157, rue Potagère. Tél.: 17.62.42“ nennt eine Adresse und Telefonnummer in Brüssel. Zusammen mit dem Stempel „Nels“ deutet dies auf den Verlag hin, der für die Aufnahme verantwortlich war.

Der Verlag Nels, gegründet 1898 von Edouard Nels (1869–1925), produzierte Postkarten, Reiseführer, Fotografien und Souvenirs.[2] Bereits zu Beginn arbeitete Nels mit Fotografen zusammen, um einen umfassenden Postkartenkatalog aufzubauen.[3] Die Aufschrift „Photo Véritable“ („wirkliches Foto“) bestätigt, dass es sich bei der Postkarte um eine Fotografie handelt und nicht um einen Druck.

Die Briefmarke trägt die Aufschrift „Belgique | Belgie“ und zeigt ein, nach einer historischen Druckgrafik gefertigtes, Porträt des Jesuiten Jan Berchmans (1599–1621), unter anderem kombiniert mit einer Ansicht seines Geburtshauses in Driest.[4] Zusammen mit dem Poststempel „ANTWERP […] 1965“ lässt sich Antwerpen als Versandort und das Jahr 1965 als Versanddatum ermitteln.

Adressat der Postkarte ist →„Prof. Dr. H. Keller“ mit der Anschrift Kettenhofweg 113 in Frankfurt. Das Nachrichtenfeld enthält nur einen flüchtigen Gruß: „Sehr geehrter Herr Professor Keller! Darf ich Ihnen aus Flandern die herzlichsten Grüße senden! Eike Moog“.

Wenn die Lesung des Namens stimmt, könnte es sich um eine gleichnamige Galeristin mit einem Schwerpunkt auf japanische Kunst handeln, die in Köln tätig war.[5]

Text: Gulia Chessa

Ergänzung & Redaktion: Alisha Spatz und Thomas Helbig

Anmerkungen:

[1] Jan und Hubert van Eyck, Genter Altar, geöffneter Zustand, 1432, 375 x 520 cm, Öl, Tempera auf Holz, Gent, St. Bavo.

[2] Webseite Nels Cartes Postales, Accueil, URL: https://cartes-postales-nels.com/, (25.11.2024), Historische Bildpostkarten Universität Osnabrück, URL : https://bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/frontend/index.php/Detail/entities/edouard_nels_fotograf (25.11.2024).

[3] Webseite Nels Cartes Postales, Les photographes, URL: https://cartes-postales-nels.com/, (25.11.2024).

[4] Webseite Colnect Sammler Katalog, URL: https://colnect.com/de/stamps/list/country/21-Belgien/theme/24-H%C3%A4user/year/1965/designer/13628-Constant_Spinoy_E, (25.11.2024).

[5] Online-Verzeichnisse weisen die Galerie Eike Moog als spezialisiert auf die Japanische Kunst des 16.–20. Jahrhunderts aus. Vgl. auch die Titel: Moog, Eike: Tuschmalerei Japan, Köln 1979 und Dies.: Handbuch japanischer Priester mit Bedeutung für Schrift und Malerei, Köln 1995.

Sizilianische Grüße

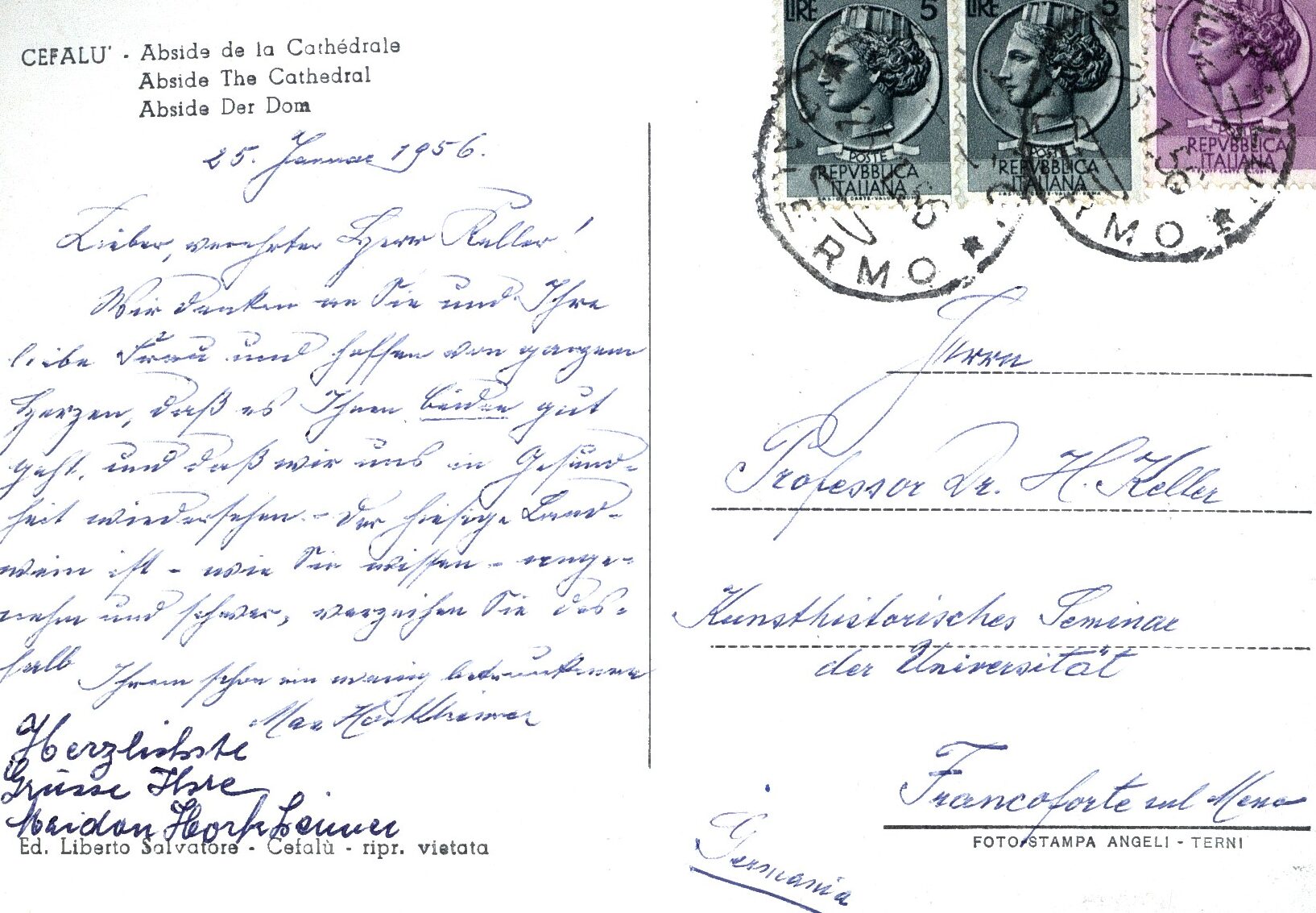

Auf der Suche nach geeigneten Objekten für die Jubiläumsausstellung des Kunstgeschichtlichen Instituts fiel uns eine Ansichtskarte in die Hände. Vermutlich wurde sie einst für den gefürchteten Postkartentest verwendet, denn sie befand sich in einem entsprechenden Konvolut. Doch diese Karte erregte von Anfang an besonderes Aufsehen, und zwar aufgrund der ausgesprochen sorgsamen und dabei zugleich schwungvoll ausgeführten Handschrift des Absenders. Um so größer war die Überraschung über die Identität des Verfassers, denn es handelt sich um ein im Januar 1956 verfasstes Schreiben von Max Horkheimer, das an den Kunsthistoriker →Harald Keller adressiert ist, der seit 1947 am Kunstgeschichtlichen Institut der Goethe-Universität lehrte. Horkheimer, der nach seinem Exil 1949 an die GU zurückkehrte und dort von 1951 bis 1953 als Rektor und bis zu seiner Emeritierung 1962 als Professor für Sozialphilosophie wirkte, schreibt aus Cefalù, einem kleinen Ort in der Nähe von Palermo. Als Motiv ist die im 12. Jh. begonnene Kathedrale mit einer außergewöhnlich hoch aufragenden (und im Inneren reich verzierten) Apsis zu sehen, während sich im Hintergrund das Meer erstreckt. Keller stand mit dem Vertreter der Kritischen Theorie und ebenso mit Theodor W. Adorno in freundschaftlicher Beziehung. Dass sich darüber hinaus auch die Familien untereinander schätzten, offenbart der private und freundschaftliche Ton sowie der herzlich grüßende Zusatz von Maidon (d.i. Rose Christine) Horkheimer, der Ehefrau des Philosophen.

Max Horkheimer an Harald Keller, 25. Januar 1956, Ansichtskarte, 10,5 x 15 cm, Rückseite, Mediathek, Kunstgeschichtliches Institut, Frankfurt/M.

25. Januar 1956.

Lieber, verehrter Herr Keller!

Wir denken an Sie und Ihre liebe Frau und hoffen von ganzem Herzen, daß es Ihnen beiden gut geht, und daß wir uns in Gesundheit wiedersehen. – Der hiesige Landwein ist – wie Sie wissen – angenehm und schwer, verzeihen Sie deshalb Ihrem schon ein wenig betrunkenem

Max HorkheimerHerzlichste

Grüsse Ihre

Maidon Horkheimer