Ein bergsonianischer Film: Le Mystère Picasso (1956)

André Bazin (1918-1958) war ein französischer Filmkritiker und -theoretiker, der eine Vielzahl an einflussreichen Schriften über Filmtheorie und -ästhetik schrieb. Er war Mitbegründer der „Cahiers du cinéma“ und Filmkritiker für „Le petit Parisien“. Zudem gilt er als geistiger Vater der Nouvelle Vague, deren Stilistik vom italienischen Neorealismus inspiriert wurde. Die Schriften Bazins gaben wesentliche Anstöße für die Kritiker und späteren Filmkünstler der Nouvelle Vague: Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Rohmer und Jacques Rivette. Seine Ideen haben das Verständnis von Film verändert und die Entwicklung der “Autorentheorie“ inspiriert, die den Regisseur als kreativen Urheber des Films ansieht und den Film als eigene Kunstform anerkennt. [LE]

Textgrundlage: Andrè Bazin, Ein bergsonianischer Film: Le Mystère Picasso (Picasso), in: ders., Was ist Film?, hg. von Robert Fischer, Berlin 2004, S. 231-241 [frz.:]

Als erstes drängt sich die Beobachtung auf, daß LE MYSTÈRE PICASSO (PICASSO) »nichts erklärt«. Clouzot scheint zu glauben – wenn man sich an einige Bemerkungen in der Öffentlichkeit und an die Einleitung des Films hält -, daß dem Laien die Bilder verständlich werden, wenn er sie entstehen sieht. Wenn er das wirklich denkt, täuscht er sich, was die Reaktionen des Publikums bestätigen: Picassos Bewunderer bewundern ihn nun noch mehr, und die, die ihn nicht mögen, sind in ihrer Abneigung bestärkt. LE MYSTÈRE PICASSO unterscheidet sich radikal von den mehr oder weniger offen didaktischen Filmen über Kunst, die bis heute realisiert wurden. In der Tat erklärt Clouzots Film Picasso nicht, er zeigt ihn, und wenn eine Lehre daraus zu ziehen ist, dann die, daß den Künstler bei der Arbeit zu sehen uns keinen Schlüssel zum Werk – ich sage nicht einmal: zu seinem Genie, das ist selbstverständlich – oder zur Kunst eines Malers in die Hand gibt.

Kommentar: Anders als Bazin hier argumentiert, antizipiert der Film zu Beginn genau dieses Vorhaben: “Wir wollen dem geheimen Mechanismus auf die Spur kommen, der den Genius bei seinen gefährlichen Abenteuern leitet. […] Um zu erfahren, was im Kopf eines Malers vorgeht, brauchen wir nur seiner Hand zu folgen”. [TH]

Natürlich kann uns die Beobachtung der Arbeit und der einzelnen Zwischenstadien in manchen Fällen den Gedankengang zeigen oder handwerkliche Kniffe verraten, doch das sind auch im besten Fall lachhafte Geheimnisse, etwa wenn François Campaux in seinem Film über Matisse dessen tastenden Pinsel in Zeitlupe zeigt.

Kommentar: Siehe zum Vergleich den folgenden Filmausschnitt:

François Campaux, Henri Matisse 1946, F 1946, S/W, 26 Min., Filmausschnitt

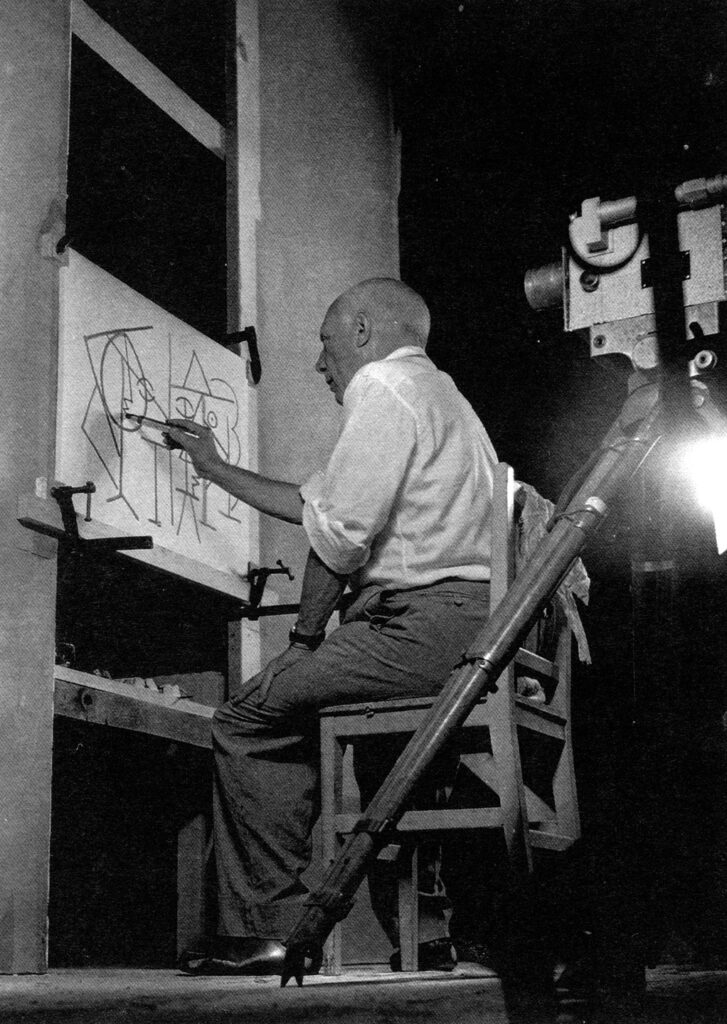

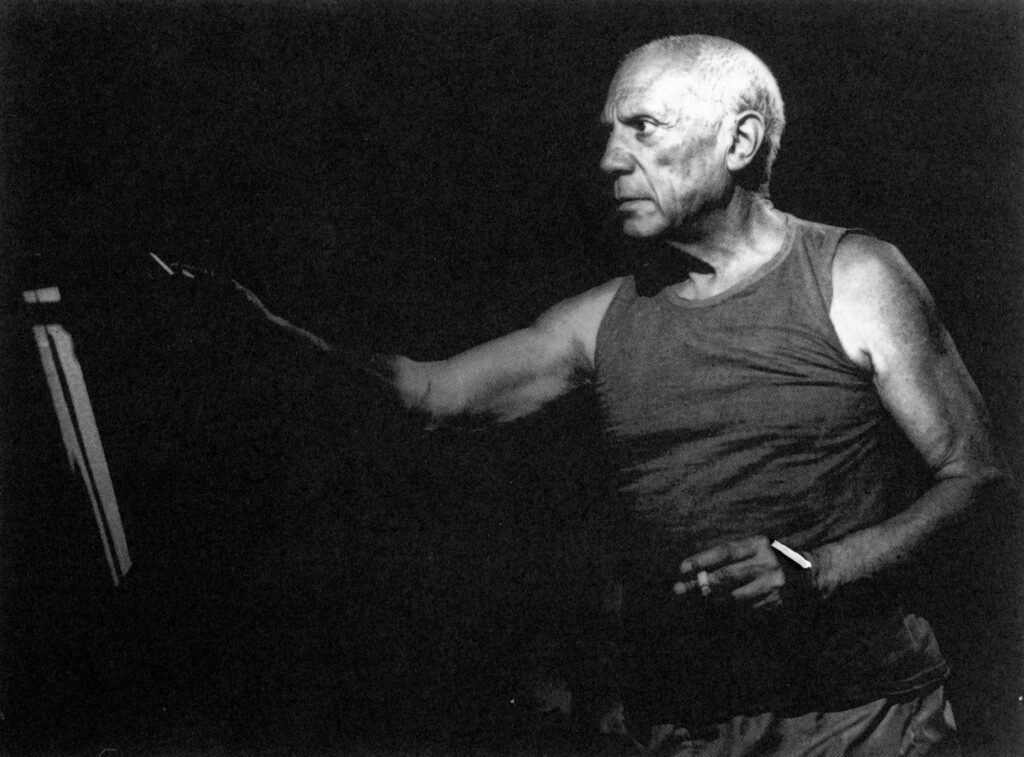

Derart magere Ausbeute ist bei Picasso jedenfalls ausgeschlossen, der mit seinem berühmten »Ich suche nicht, ich finde« bereits alles über sich gesagt hat. Wenn jemand noch an der Richtigkeit und Tiefe dieses Satzes gezweifelt hat – nach Clouzots Film kann er es nicht mehr. Denn da ist kein Strich, kein Farbfleck, der nicht vollkommen unvorhersehbar erscheint – erscheinen ist hier das richtige Wort. Eine Unvorhersehbarkeit, die im Umkehrschluß bezeugt, daß sich eine Mischung nicht aus ihren Elementen erklärt. Das zeigt sich daran, daß das ganze Prinzip des Films als Darbietung und sogar (und genauer) als »Suspense« auf diesem Warten und diesen ständig neuen Überraschungen beruht. Jeder Strich Picassos ist eine Schöpfung, die eine andere nach sich zieht, doch nicht wie Ursache und Wirkung, sondern so wie Leben Leben zeugt. Besonders spürbar ist dieser Vorgang in den ersten Stadien der Bilder, wenn Picasso noch beim Zeichnen ist. Da Hand und Stift unsichtbar sind, verrät nichts ihre Position als der Strich oder Punkt, der erscheint, und sehr schnell versucht man mehr oder weniger bewußt, den nächsten zu erraten oder vorauszusehen, doch stets entscheidet sich Picasso ganz anders, als man erwartet hatte. Man glaubt, die Hand sei rechts, doch der Strich erscheint links. Man erwartet einen Strich: ein Fleck taucht auf; einen Fleck: es kommt ein Punkt. Mit den Sujets geht es oft genauso: der Fisch wird zum Vogel, der Vogel zum Faun. Doch diese Verwandlungen führen zu einem anderen Thema, das ich jetzt untersuchen will: die Dauer der Malerei.

LE MYSTÈRE PICASSO stellt in der Tat die zweite Revolution des Films über Kunst dar. Die Bedeutung der ersten habe ich zu zeigen versucht; sie fing mit den Filmen von Luciano Emmer und Enrico Gras an und wurde von Alain Resnais so bewundernswert in allen Konsequenzen weiterentwickelt. Diese Revolution bestand in der Abschaffung des Rahmens, dessen Verschwinden das Universum des Bildes mit dem Universum überhaupt eins werden läßt. War die Kamera erst »in« die Gemälde eingedrungen, konnte sie uns dort für eine bestimmte deskriptive oder dramatische Dauer herumführen; doch die tatsächliche Neuerung war nicht zeitlicher, sondern ausschließlich räumlicher Art. Auch das Auge analysiert und braucht seine Zeit, doch die Dimensionen des Gemäldes und seine Grenzen gemahnen es dabei stets an die Autonomie des gemalten, außerhalb der Zeit für immer kristallisierten Mikrokosmos.

Kommentar: Bazin bezieht sich hier auf seinen Artikel Malerei und Film (1949), in dem er Van Gogh (1948) von Alain Resnais bespricht [Link]. Vgl. auch ebd. Bazins Argumentation zur unterschiedlichen Beschaffenheit des Rahmens in Malerei und Film [Link]. Neben dem Film Guerrieri (IT 1942), den Bazin exemplarisch für das Schaffen von Luciano Emmer und Enrico Gras nennt, ließe sich hier noch Emmers Film Picasso (IT 1954) nennen [TH].

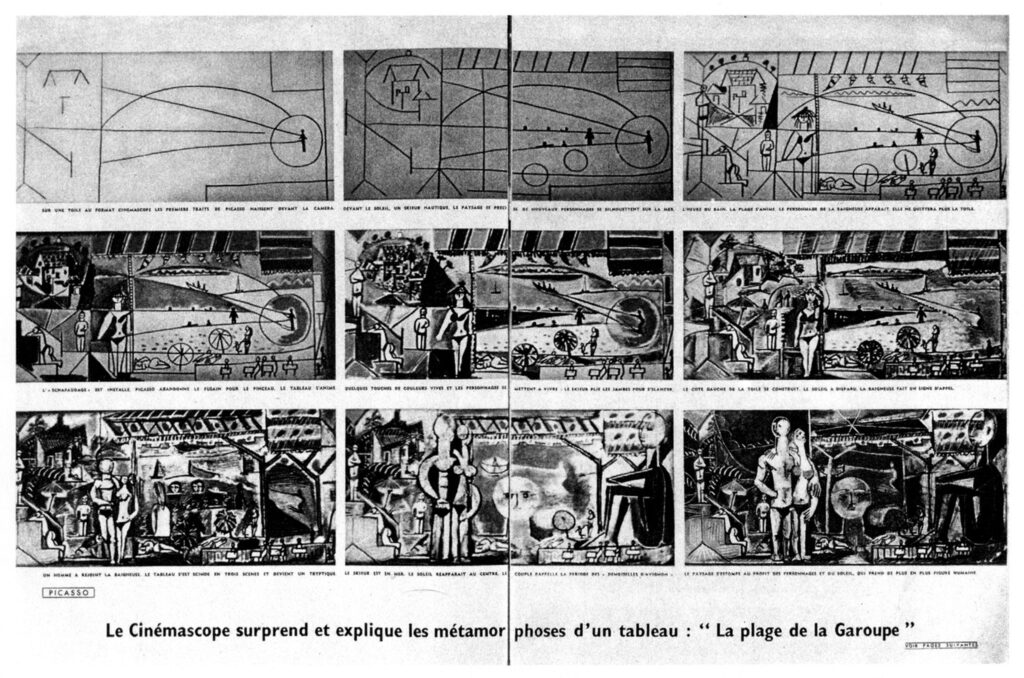

Was LE MYSTÈRE PICASSO uns zeigt, ist nicht das, was man schon kannte – die Dauer der Schöpfung-, sondern daß diese Dauer ein integraler Bestandteil des Werks selbst sein kann, eine zusätzliche Dimension, die im Endzustand dummerweise ignoriert wird. Genauer: Bis heute kannten wir nur »Bilder«, Vertikalschnitte aus dem schöpferischen Fluß, mehr oder weniger willkürlich tranchiert durch den Schöpfer selbst, durch Zufall, Krankheit oder Tod. Was Clouzot uns endlich vor Augen führt, ist »das Malen«, das heißt ein Bild, das in der Zeit existiert, das seine Dauer, sein Leben und manchmal – wie am Ende des Films – seinen Tod hat. Es scheint mir nötig, etwas ausführlicher darauf einzugehen, denn dieser Gedanke könnte leicht mit einem recht ähnlichen verwechselt werden: daß es nämlich interessant, instruktiv, auch vergnüglich ist zu sehen, wie der Maler es geschafft hat, aus seinem Bild zu machen, was es ist. Dieses ontogenetische Interesse findet sich natürlich in vielen früheren Kunst-Filmen, in guten wie in schlechten. Es ist nicht töricht, aber banal und ihrem Wesen nach nicht ästhetisch, sondern pädagogisch. Noch einmal: In LE MYSTÈRE PICASSO sind die Zwischenstadien nicht untergeordnet und weniger wert, keine Phasen auf dem Weg zur letztendlichen Fülle, sie sind selbst bereits Werk, doch dazu bestimmt, sich zu verzehren oder sich vielmehr bis zu dem Augenblick zu verwandeln, wo der Maler beschließt innezuhalten. Genau das drückt Picasso aus, wenn er sagt: »Man müßte die Bilder zeigen können, die unter den Bildern sind.«, Er sagt nicht: die »Skizzen« oder »wie man zum Bild gelange«. Denn für ihn waren, selbst dann, wenn der Wunsch des Perfektionierens ihn leitete (wie bei »Der Strand La Garoupe«), die zugedeckten, übermalten Stadien tatsächlich ebenfalls Bilder, die jedoch dem folgenden Bild geopfert werden mußten. […]

Die Handlung, wenn es denn überhaupt Handlung gibt, hat nichts mit den sechsunddreißig dramatischen Situationen zu tun, sie ist reine und freie Metamorphose, im Grunde ist sie unmittelbares Begreifen der Freiheit des Geistes, sichtbar gemacht durch die Kunst; Beleg auch dafür, daß diese Freiheit Dauer ist. Das Spektakel als solches ist also die Faszination angesichts des Auftauchens freier Formen im Zustand ihrer Entstehung.

Diese Entdeckung verweist auf unerwartete Weise auf die interessanteste Tradition des Zeichentrickfilms, auf jene, die von Emile Cohl (und dessen LES JOYEUX MICROBES) ausging, aber erst auf Oskar Fischinger, Len Lye und vor allem Norman McLaren warten mußte, um wieder lebendig zu werden. Diese Konzeption des Zeichentrickfilms beruht nicht auf der nachträglichen Animation einer Zeichnung, die auch für sich existieren könnte, sondern auf der Veränderung der Zeichnung selbst oder genauer: auf ihrer Metamorphose. Die Animation ist also nicht bloß eine reine, logische Transformation des Raums, sondern sie ist zeitlicher Art. Sie ist ein Keimen, ein Sprießen. Die Form zeugt die Form, ohne sie je zu begründen. So ist es auch nicht verwunderlich, daß LE MYSTÈRE PICASSO oft an McLaren erinnert. André Martin möge mir verzeihen, aber hier haben wir endlich eine Art von animierter Zeichnung oder animierten Gemäldes, die nichts dem »Bild für Bild« verdankt. Statt von einzelnen, unbeweglichen Zeichnungen auszugehen, die bei der Projektion aufgrund der optischen Täuschung bewegt erscheinen, braucht man nur noch die bereits als Kinoleinwand funktionierende Leinwand des Malers in ihrer realen Dauer zu photographieren.

Kommentar: Während in den genannten Filmen von einer filmisch animierten Malerei gesprochen werden könnte, demonstriert Clouzot, wie der Film die sonst unsichtbaren Zwischenstadien und verworfenen Bilder innerhalb der Werkentstehung einfangen kann. Das Stadium des finiten Gemäldes wird dagegen als willkürlicher Abbruch des “schöpferischen Flusses” der Malerei empfunden, dessen eigentliche Dimension erst im Film freigelegt werden kann. D.h. auf Ebene des Films sind alle Zustände gleichwertig. Da Fischinger, Lye und McLaren “Bild für Bild” direkt auf den Filmträger malen, gerät das Einzelbild angesichts der sukzessiven Filmwahrnehmung in den Hintergrund. Indem Clouzot die “Dauer der Malerei” filmt, werden die Gemälde Picassos jedoch über ihren ‘Tod’ hinaus ‘reanimiert’. Zu dem genannten Titel von Martin vgl. den Kommentar der Herausgeber „Bazin bezieht sich hier auf Andre Martins langen Artikel über den Animationsfilm in Cahiers du cinema, Nr. 49 (Juli 1955), insbesondere auf Martins Bemerkungen zu Norman Mclaren, der seine Animationen Bild für Bild direkt auf den Zelluloidstreifen malt.“ (Bazin 2004, S. 241). [TH]

Émile Cohl, Les joyeux microbes, F 1909, (Filmausschnitt); Oskar Fischinger, Motion Painting No. 1, US 1947, (Filmausschnitt); Norman McLaren, Loops, CA 1940 (Filmausschnitt); Len Lye, Colour Cry, GB 1953. Zu den Filmen McLarens siehe die umfangreich aufbereitete Übersicht des National Film Board of Canada [Link].

Ich weiß wohl, daß an dieser Stelle mancher protestieren und sich über die Freiheiten entrüsten wird, die sich Clouzot offensichtlich mit der Zeit des künstlerischen Schaffens erlaubt hat. Ich höre sagen, er habe nicht das Recht gehabt, die Realisierung der Bilder zu »beschleunigen« und damit bei der Montage zu jonglieren, um die Zeit des ursprünglichen Vorgangs zu modifizieren. Es stimmt, daß man [über] Clouzots kühnes Unterfangen streiten kann. Ich will es dennoch rechtfertigen. Zu Recht verwahrt sich Clouzot dagegen, daß er Picassos Arbeit »beschleunigt« habe. Und tatsächlich wurden die Aufnahmen immer mit vierundzwanzig Bildern pro Sekunde gedreht. Doch ist es nicht genauso unzulässig, wenn die Montage nach Belieben des Regisseurs Momente, in denen nichts oder zu lange nichts passiert, unterdrückt und sogar soweit geht, gleichzeitig zwei Striche auf einmal erscheinen zu lassen? Ich antworte: nein. Denn man muß zwischen Trick und Fälschung unterscheiden. Erstens versucht Clouzot nicht, uns zu täuschen. Nur wer nicht aufpaßt oder dumm ist oder nichts vom Kino versteht, ist sich der beschleunigenden Wirkung der Montage nicht bewußt. Um ganz sicher zu gehen, läßt Clouzot es Picasso ausdrücklich sagen. Zweitens und vor allem muß man grundsätzlich zwischen der Zeit der Montage und der Zeit der Aufnahme unterscheiden. Die erstere ist abstrakt, intellektuell, imaginär, dem filmischen Effekt verbunden; nur die zweite ist konkret. Die gesamte Filmkunst basiert auf der freien Zerstückelung der Zeit durch die Montage, doch jedes einzelne Teil des Mosaiks bewahrt die realistische zeitliche Struktur der vierundzwanzig Bilder pro Sekunde. […]

Kommentar: Vgl. dagegen Bazins Argumentation im Artikel Schneiden Verboten! (1953/56), in: ders., Was ist Film?, hg. von Robert Fischer, Berlin 2004, S. 75-89.

Das Kino ist hier nicht bloß die bewegte Photographie einer zuvor existierenden, äußerlichen Wirklichkeit. Es ist eine legitime, innige Symbiose mit dem Ereignis des Malens eingegangen. Hätte ich in der Jury von Cannes gesessen, ich hätte für LE MYSTÈRE PICASSO gestimmt, und sei es nur, um Clouzot für einen seiner Einfälle zu belohnen, der zwei oder drei gelungene Spielfilme aufwiegt. Ich spreche von der Verwendung der Farbe. Hier hatte Clouzot die Idee eines großen Regisseurs. Eine Idee, die ich kaum zögere genial zu nennen und die um so sensationeller ist, als die meisten Zuschauer sie kaum bemerken. Fragen Sie Leute, die den Film gerade gesehen haben, ob er schwarzweiß oder in Farbe ist. Neun- von zehnmal erhalten Sie nach kurzem Zögern die Antwort: »In Farbe«, doch keiner oder fast keiner wird Ihnen antworten, daß der Film auf einer unglaublichen Paradoxie beruht, so sehr scheint diese Paradoxie in der Natur der Dinge selbst zu liegen. Technisch gesehen ist LE MYSTÈRE PICASSO ein auf Farbmaterial kopierter Schwarzweißfilm, außer an den Stellen, wenn die Leinwand von Picassos Bildern ausgefüllt wird. Wenn man darüber nachdenkt, liegt diese Entscheidung so nahe und erscheint so natürlich, wie der Tag auf die Nacht folgt; doch man muß schon ein berühmter Regisseur sein, um Tag und Nacht neu zu erfinden. Clouzot stellt auf diese Weise (so unauffällig, daß wir es erst durch Überlegung bemerken) als natürliche Gegebenheit hin, daß die reale Welt schwarzweiß ist, »mit Ausnahme der Malerei«. Das chemisch durchgehend farbige Positivmaterial gibt dem Ganzen seine notwendige substantielle Einheit. So findet man es ganz natürlich, daß der Schwarzweißaufnahme des Malers im Gegenschuß das farbige Gemälde folgt. Eine gründliche Analyse führt aber zu der Erkenntnis, daß es falsch ist zu sagen, dieser Film sei schwarzweiß und farbig. Man sollte ihn weit eher als den ersten Farbfilm zweiten Grades betrachten. Und zwar aus folgendem Grunde: Angenommen, Clouzot hätte alles in Farbe gedreht. Dann würde die Malerei gestalterisch auf derselben Realitätsebene liegen wie der Maler. Jenes Blau im Gemälde wäre auf der Leinwand dasselbe wie das Blau von Picassos Augen, jenes Rot identisch mit dem Rot von Clouzots Hemd. Um also die Art der imaginären, ästhetischen Existenz der Farbe im Gemälde im Gegensatz zu den Farben der Realität dramatisch offenbar und wahrnehmbar zu machen, müßte man eine Farbigkeit zweiten Grades erschaffen, Rot und Grün ins Quadrat erheben. Clouzot hat diese undenkbare ästhetische Operation mit der Eleganz der großen Mathematiker gelöst. Er begriff, daß man die Farbe, statt sie ins Quadrat zu erheben, auch durch sich selbst teilen kann. Da die Realität nichts als die mit der Farbe multiplizierte Form ist, bleibt nach der Teilung nur die Form übrig, das heißt das Schwarzweiß, während die Malerei, deren Farbe die der realen Welt überdeckt, ihre ästhetische Chromatik behält. Bemerkt der Zuschauer den Kontrast deswegen kaum, weil die Verhältnisse der Realität entsprechen und nicht verändert sind? Wenn wir ein Gemälde betrachten, nehmen wir seine Farbe als wesentlich verschieden von der Farbe der Wand oder der Staffelei wahr. Im übertragenen Sinne vernichten wir die natürliche Farbe zugunsten des gemalten Bildes. Diesen geistigen Vorgang rekonstruiert Clouzot, fast ohne daß wir es merken. […]

Genannte Filme:

François Campaux, Henri Matisse 1946, F 1946, S/W, 26 Min.

Émile Cohl, Les joyeux microbes, F 1909, S/W, 5 Min.

Luciano Emmer/Enrico Gras, Guerrieri, IT 1942, S/W, 11 Min.

Luciano Emmer, Picasso, IT 1954, Farbfilm, 50 Min.*

Oskar Fischinger, Motion Painting No. 1, US 1947, Farbfilm, 11 Min.

Len Lye, Colour Cry, GB 1953, Farbfilm, 3 Min.

Norman McLaren, Loops, CA 1940, Farbfilm, 3 Min.

Alain Resnais, Van Gogh, F 1948, S/W, 18 Min.

Kommentare: Lisa Eisenlohr Redaktion und Ergänzung: Thomas Helbig