Camera obscura – Vexierbild – Anamorphose – Daumenkino – Lamellen- und Riefelbild – Laterna Magica – Guckkasten – Perspektivtheater und Faltdiorama – Panorama – Kaleidoskop – Thaumatrop – Phenakistiskop – Zoetrop – Stereoskop – Praxinoskop – Chronophotographie – Bioskop – Cinématographe

Camera obscura

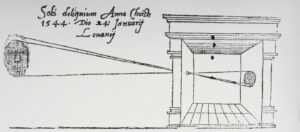

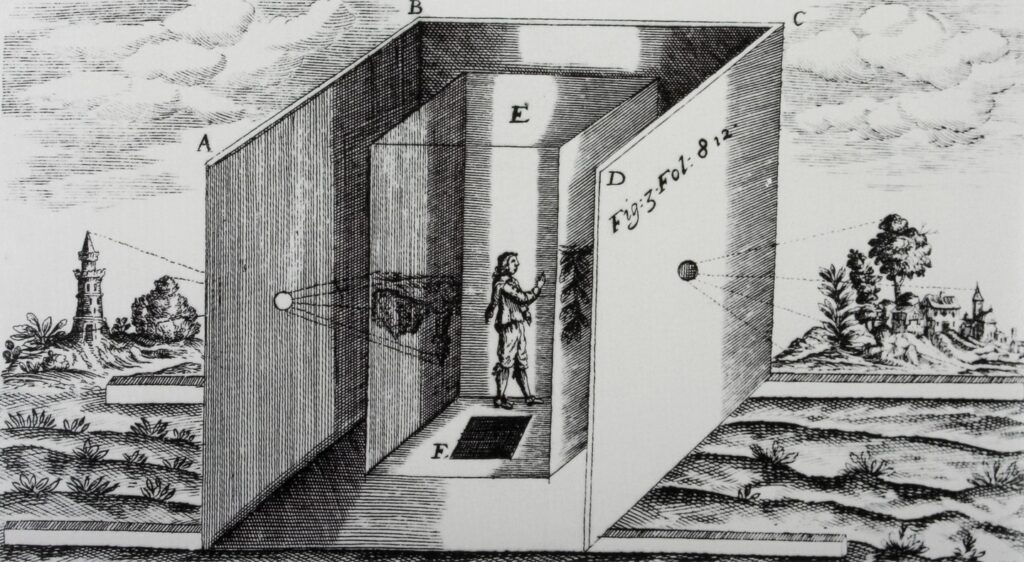

Die Camera obscura (lat. camera= Kammer; obscur= dunkel) ist der erste Apparat in der Geschichte, der zur Projektion von Bildern diente und kann als Vorläufer des Fotoapparats betrachtet werden.

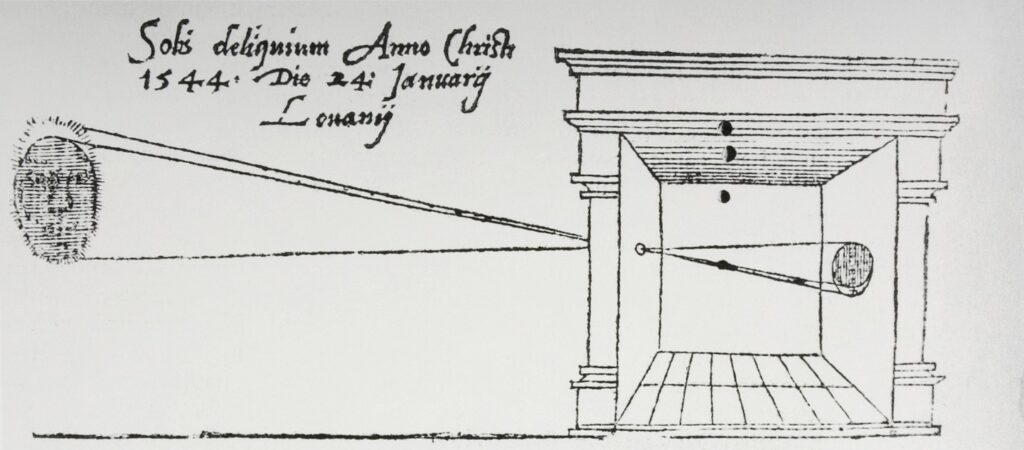

In ihrer ursprünglichen Form war die Camera obscura als abgedunkelter und begehbarer Raum angelegt, in dem durch ein kleines Loch in der Wand Tageslicht einfallen konnte. Das so gebündelte Licht erzeugte auf der dem Loch gegenüberliegenden Wand ein seitenverkehrtes und auf den Kopf gestelltes Bild der Außenwelt.

Ihr Funktionsprinzip war bereits in der Antike bekannt. Aristoteles berichtet in seinem Werk Problemata physica über entsprechende Erscheinungen. Die erste Erwähnung einer Camera obscura finden wir jedoch erst im Jahr 1038, in einer Abhandlung des arabischen Gelehrten Ibn al Haitham. Leonardo da Vinci schuf schließlich die konkreten Voraussetzungen dafür, dass das Phänomen der Bildprojektion praktisch anwendbar wurde. In der Folgezeit wurde die Camera obscura auch für die Beobachtung von Sonnenfinsternissen eingesetzt.

Im Jahr 1558 veröffentlichte der italienische Gelehrte Giovanni Battista della Porta in seiner Schrift Magia naturalis die detaillierte und allgemein verständliche Konstruktion einer Camera obscura und sorgte somit als erster für ihre Bekanntgabe und Verbreitung. Unter anderem verwendete er einen Hohlspiegel, um das kopfstehende Bild aufrechtzustellen.

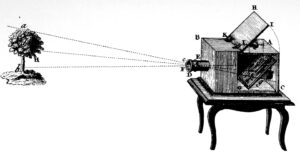

Dank dem venezianischen Edelmann Daniele Barbaro erfuhr die Camera obscura im Jahre 1568 eine wichtige Innovation: das Einfügen einer Linse. Hierdurch wurde das projizierte Bild schärfer. Der deutsche Jesuit Athanasius Kircher beschrieb 1646 eine transportable und begehbare Camera obscura, in deren Innerem das Bild der Außenwelt auf eine Leinwand projiziert und auf dieser direkt nachgezeichnet werden konnte. Die Kammer konnte vor Ort aufgebaut werden und wurde zur naturgetreuen Nachzeichnung von Landschaften benutzt.

Im Laufe des 17. Jahrhunderts konstruierte man schließlich kastenförmige, mit Linsen versehene Apparate, in deren Innerem Umkehrspiegel angebracht wurden. Diese spiegelten das Abbild nun auf eine Glasplatte. Die Camera obscura verbreite sich somit immer weiter und wurde als hochwertige Zeichenhilfe eingesetzt. Der Philosoph, Mathematiker und Optiker Johann Zahn beschrieb als erster eine solche Camera obscura im Jahre 1685. Diese war dem Fotoapparat schon sehr ähnlich, einzig mit dem Nachteil, dass das Bild nicht festgehalten werden konnte.

Text: Caterina Namuth

Literatur:

Friedrich von Zglinicki, Der Weg des Films (Textband), Hildesheim/New York 1979, S. 45-54.

Werner Nekes, Glossar der optischen Medien, in: Nike Bätzner, Werner Nekes und Eva Schmidt (Hg.), Blickmaschinen oder wie Bilder entstehen. Die zeitgenössische Kunst schaut auf die Sammlung Werner Nekes, Ausst.Kat. (Museum für Gegenwartskunst Siegen), Köln 2008, S. 432.

Julia Schneider, Die Camera obscura, in: Städel Blog: Techniken der Fotografie, 27.07.2012. https://blog.staedelmuseum.de/techniken-der-fotografie-die-camera-obscura-teil-210/

Filmwissen Online, https://filmwissen.online/ibn-al-haitham/aus-dem-dunkeln-ins-licht/

Lexikon der Filmbegriffe. Camera obscura. https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/c:cameraobscura-614

Vexierbild (Wende-, Wechsel- und Klappbilder)

„…das Versteckte in einem Vexierbild sei deutlich und unsichtbar. Deutlich für den, der gefunden hat, wonach zu schauen er aufgefordert war, unsichtbar für den, der gar nicht weiß, dass es etwas zu suchen gibt.“

Franz Kafka, 1911

Vexierbilder sind Suchbilder, die versteckte Bildinformationen enthalten. In Köpfen, Objekten, Landschaften, uvm. stecken weitere Figuren, die sich nicht sogleich erkennen lassen. Umrisse, die verschiedene Objekte simultan konturieren, müssen entschlüsselt werden, dies geschieht mittels intensiver Betrachtung oder Drehung des Bildes (vgl. die Anwendung von Spiegelzylindern bei Anamorphosen). Oftmals ist die Kenntnis eines historischen Kontextes ausschlaggebend, um die versteckten Inhalte verstehen zu können. Beigegebene Kommentare, Beschriftungen und/oder Titel fungieren dabei häufig als Hinweisgeber.

Der Begriff stammt von dem lateinischen ‚vexare’ ab, was mit quälen, plagen, stark bewegen, schütteln usw. übersetzt werden kann. Die Vexierbilder ‚quälen’ den Betrachter durch die Suche, die sie ihm aufzwingen. Sie bewegen sich zwischen mehreren Bedeutungen hin und her, erweitern den Bildraum und involvieren den Betrachter, indem sie verlangen, einen veränderten geistigen sowie manchmal physischen Standpunkt einzunehmen. Durch die geistige Beteiligung schult das Vexierbild kognitive Prozesse der Wahrnehmung und Kombination sowie die Anwendung (kunst-)historischen Wissens.

Man unterscheidet verschiedene Formen der Vexierbilder, die sich nach Art ihrer Entschlüsselung wie folgt einordnen lassen: Die Wendebilder (frz. tête-en-bas, engl. double head painting) bieten je nach Sehweise einen anderen Inhalt und somit unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten. Die häufigen Darstellungen von Doppel- oder Wendeköpfen, die durch eine 180° Wendung ihr zweites Gesicht zeigen, eignen sich ideal für versteckte Botschaften und wurden daher häufig zu politischen Zwecken verwendet, etwa um Missstände anzuprangern oder Kritik zu üben, die sonst sanktioniert werden würde.

Eine weitere Unterkategorie sind die Kipp- und Silhouettenbilder, in denen sich bei genauerer Betrachtung neue Gestalten ergeben. Das Entziffern der Kippbilder ist oft fordernder als das der Wendebilder, da sie sich nicht allein durch Drehung offenbaren. Das Auge muss von den Konturen eines vordergründigen Gegenstandes ‚absehen’ (‚kippen’), um innerhalb der Konturen eine entgegengesetzte Gestalt (vgl. Hase-Enten-Kopf, junge Frau-alte Frau) entdecken zu können. Darüber hinaus kann die neue Gestalt in dem durch die Konturen ausgesparten Zwischenraum (vgl. Rubinsche Vase) entstehen. Durch die überraschende Semantisierung der vermeintlichen Leere wird der erste, flüchtige Eindruck des Bildes relativiert und um einen zweiten erweitert.

Das einfachste und daher auch vielfältigste Medium der Vexierbilder sind die Klappbilder. Die Mehrzahl von ihnen ist heute im Kinderbuchsegement verbreitet (Pop-Up-Bücher), doch wurden sie historisch bevorzugt auch zu anatomischen Zwecken genutzt, da es das Prinzip der Klappbilder ermöglicht, die einzelnen Schichten des Körpers sowie den Aufbau der Organe nacheinander darzustellen. Maskenbilder, transparente oder geformte Auflegebilder, Ausschneide- und Wechselbilder gehören ebenfalls zur Gattung der Bildraumerweiterungen. Wechselbilder wurden auch für Landschaftsdarstellungen genutzt: So das alphabetische Myriorama, welches das Legen einer immer variablen Landschaft ermöglicht, da der Horizont auf den Drucken immer gleich verortet ist.

Text: Cleo Timmermann

Literatur:

Assel, Jutta und Georg Jäger, Vexierbilder und Scharaden zu Neujahr 2015, http://www.goethezeitportal.de/digitale-bibliothek/quellen-und-studien-zur-bildungs-und-kulturgeschichte/neujahr-2015.html (letzter Zugriff 23.01.23)

Bodo von Dewitz und Werner Nekes (Hg.), Ich sehe was, was du nicht siehst! Sehmaschinen und Bilderwelten. Die Sammlung Werner Nekes (Aust.-Kat., Museum Ludwig, Köln), Göttingen 2002,

Gronemeyer, Nicole, Optische Magie. Zur Geschichte der visuellen Medien in der Frühen Neuzeit, Bielefeld 2004.

Krafft, Barbara, Bilder verstecken – Bilder entdecken. Eine Sehreise entlang den Klippen des Augenscheins, in: Bodo von Dewitz und Werner Nekes (Hg.), Ich sehe was, was du nicht siehst! Sehmaschinen und Bilderwelten. Die Sammlung Werner Nekes (Aust.-Kat., Museum Ludwig, Köln), Göttingen 2002, S. 268-279.

Pöpper, Thomas, Absenz und Präsenz als Spiel mit Technik und Kunst. Zu einem barocken Vexierbild König Christians V. Von Dänemark, Heidelberg 2021.

Pink, Udo, Vexierbilder. Rätselhafte Versteckspiele, Frankfurt am Main 1992.

Anamorphose

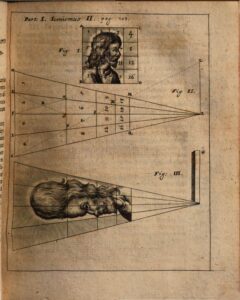

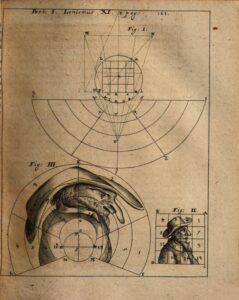

Aus dem Altgriechischen kommend bedeutet Anamorphose ‚Umformung’ (aná= gemäß, entsprechend umstellen; morphe= Gestalt, Form). Als anamorphotisch wird ein perspektivisch verformtes oder verzerrtes Bild verstanden, dessen Darstellung von der gewöhnlichen Wahrnehmungsweise abweicht. Erst durch die Entzerrung, etwa durch die Einnahme eines seitlichen Blickwinkels oder der Zuhilfenahme eines Spiegels oder eines Prismas, gibt sich das dargestellte Motiv zu erkennen. Die Entstehungszeit der Anamorphose ist kaum zu ermitteln. So lassen sich anamorphotische Phänomene auch durch Naturbeobachtungen feststellen, etwa durch Spiegelungen auf Wasseroberflächen. Von Leonardo da Vinci stammt eine frühe Anamorphose, in der sich bei Schrägsicht ein Kindskopf aus einer Wolkengestalt ergibt. Auch wurden Anamorphosen zur Verschlüsselung geheimer Botschaften verwendet. Ein berühmtes Beispiel für Anamorphosen in der Malerei ist das um 1533 entstandene Gemälde Die Gesandten von Hans Holbein aus der National Art Gallery in London. Auf diesem ist ein anamorphotischer Totenkopf abgebildet, der sich erst nach dem Perspektivwechsel des Betrachters erkennen lässt. Es zeigt sich, dass Anamorphosen Prinzipien der Perspektive dazu verwendet, die Mechanismen der perspektivischen Konstruktion in flachen Bildwerken als optische Täuschung offenzulegen. Ein anamorphotisches Bild ist daher perspektivisch ebenso korrekt wie ein zentralperspektivisch konstruiertes. Umgekehrt wird das Wissen um anamorphotische Verzerrungen im 17. Jahrhundert als Methode zur entzerrten Wahrnehmung illusionistischer Deckenmalerei eingesetzt. Anamorphosen, die einen Spiegel zur Entschlüsselung des Bildinhaltes benötigen, werden katoptrische Anamorphosen genannt, solche, die das Auge ohne Hilfsmittel entzerren kann, heißen Längenanamorphosen.

In der Gegenwart werden Anamorphosen für Markierungen oder Hinweise im Straßenverkehr oder in der Werbung verwendet. Eine breite Anwendung findet sich zudem beim Film. 1927 entwickelte der französische Erfinder Henri Chretien das sogenannte anamorphotische Verfahren, das später für den Breitwandfilm (Cinemascope und Panavision) Verwendung fand. Der Einsatz einer speziellen Linse (Anamorphot) erlaubt es, während der Filmaufnahme das kostengünstigere Standard-Filmformat zu verwenden, das erst bei der Projektion wieder entzerrt wird.

Einen bemerkenswerten Rückbezug auf die Bildkultur der Anamorphose präsentierte 2007 der südafrikanische Künstler William Kentridge auf der Biennale in Sydney. Kentridge thematisiert in seinem Film What will come (has already come), dessen Projektion erst über den Umweg eines zylindrischen Spiegels entzerrt betrachtet werden kann, die Schrecken und Folgen des Abessinienkrieges, der von 1935 bis 1941 zwischen dem faschistischen Königreich Italien und dem Kaiserreich Abessinien in Ostafrika ausgetragen wurde. Die Technik der Anamorphose wird hier als „symbolische Form” inszeniert, die, ähnlich wie die neuzeitlichen Anamorphosen, über Sein und Schein, über Trugbilder und Täuschungen (des Krieges) aufzuklären versucht.

Text: Zara Upçin

Literatur:

Mario Bettini, Apiaria universae philosophiae mathematicae, Bd. 1, Teil 5, Bologna 1642, [→Link]

Kyung-Ho Cha und Markus Rautzenberg (Hg.), Der entstellte Blick. Anamorphosen in Kunst, Literatur und Philosophie, München 2008

Thomas Eser (Hg.), Schiefe Bilder. Die Zimmernsche Anamorphose und andere Augenspiele aus der Sammlung des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg 1998

Georg Füsslin und Erwald Hentze, Anamorphosen. Geheime Bilderwelten, Stuttgart 1999

Nicole Gronemeyer, Optische Magie. Zur Geschichte der visuellen Medien in der Frühen Neuzeit, Bielefeld 2004

Fred Leeman, Anamorphosen. Ein Spiel mit der Wahrnehmung, dem Schein

und der Wirklichkeit, Köln 1975

Wolfgang Schäffner, Instrumente und Bilder. Anamorphotische Geometrie

im 16. und 17. Jahrhundert, in: Schramm, Helmar et al. (Hg.), Bühnen des Wissens. Interferenzen zwischen Wissenschaft und Kunst, Berlin 2003, S. 92-109

Kaspar Schott, Magia universalis naturae et artis, Würzburg 1657, Bd. 1: Optica [„Liber III: De Magia Anamorphotica“, S. 100-169], [→Link]

Sabine Schulze und Denis Conrad (Hg.), What will come (has already come) (Ausst.-Kat.

Frankfurt am Main, Städel Museum, und Bremen, Kunsthalle 2007), Frankfurt am Main 2007

Yvonne Schweizer, Anamorphose als „Symbolische Form”: William Kentridge und der aktivierte Betrachter, in: reflex 1, 2009, [→Link]

Daumenkino (Abblätterfilme)

Das Daumenkino (auch: Kineograph, Postkartenkino, Taschenkinoskop oder Filoscope, engl. flip books) ist eine Technik, mit der eine Reihe von Bildern für einen kurzen Moment in Bewegung versetzt werden kann, so dass der Eindruck einer filmischen Bewegung entsteht. Das Prinzip des Daumenkinos setzt auf den stroboskopischen Effekt. Gezeichnete, gedruckte oder fotografische Phasenbilder werden aufeinander gelegt und zu einem Büchlein zusammengebunden. Je schneller man blättert, desto fließender und lebendiger sieht es für das menschliche Auge aus.

Die ersten kleinen Daumenkinos waren bereits Mitte des 19. Jahrhunderts und damit vor der Erfindung der Fotografie bekannt. Vorläufer beziehungsweise Bücher mit verwandten Prinzipien lassen sich jedoch bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen.

1868 lässt sich der englische Erfinder John Barnes Linnett das erste Patent auf dem von ihm benannten Kineograph sichern. Ab 1892 erlebt das Daumenkino durch Max Skladanowsky auch in Deutschland weite Verbreitung. Mit dem Bioskop aufgenommen, stellten die Biofix, wie die Abblätterbücher der Gebrüder Skladanowsky genannt wurden, jahrelang deren Haupteinnahmequelle dar.

Mit der Zeit wurden die Abblätterfilme länger und länger, bis der amerikanische Erfinder Herman Casler eine mechanisch betriebene Version des Daumenkinos erfand, die 1894 unter dem Namen Mutoskop (auch Kinora) patentiert wurde. Werner Nekes weist darauf hin, das Abblätterfilme häufig den Zweck verfolgten, Filme für den Heimgebrauch zu reproduzieren, womit sie als Vorläufer für Videokassetten etc. betrachtet werden könnten.

Auch heute noch ist das Daumenkino beliebt. Abseits seiner Verwendung als Spielzeug, haben auch zeitgenössische Künstler*innen auf dieses Medium zurückgegriffen. So hat Andy Warhol im Laufe seiner Karriere mehrere Abblätterbücher produziert. 2005 widmete die Kunsthalle Düsseldorf dem Daumenkino eine Ausstellung in der Abblätterbücher von über 170 Künstler:innen ausgestellt wurden.

Text: Olga Khait

Literatur/Quellen:

Nike Bätzner, Werner Nekes und Eva Schmidt (Hg.), Blickmaschinen oder wie Bilder entstehen. Die zeitgenössische Kunst schaut auf die Sammlung Werner Nekes, Ausst.Kat. (Museum für Gegenwartskunst Siegen), Köln 2008.

Daniel Gethmann, Peter Gorschlüter, Ulrike Groos, Christoph Benjamin Schulz (Hg.), Daumenkino. The Flip Book Show, Ausst.Kat (Kunsthalle Düsseldorf), Düsseldorf/Köln 2005.

Friedrich von Zglinicki, Der Weg des Films (Textband), Hildesheim/New York 1979.

Flip books. A mild but persistent addiction, in: The Optilogue, 25. Feb. 2021, URL: https://theoptilogue.wordpress.com/2021/02/25/flip-books-a-mild-but-persistent-addiction/

Riefel- und Lamellenbild

Riefelbilder (auch: Riffelbilder) bestehen aus zwei bildlichen Darstellungen, bzw. zwei variierenden Motiven, deren Betrachtung den Perspektivwechsel der Betrachter voraussetzt. Die jeweiligen Darstellungen werden erst aus seitlicher Betrachtung vollständig wahrnehmbar, während bei frontaler Betrachtung kein sinnvolles Motiv erscheint. Das Lamellenbild, auch als Harfenbild (oder Trisceniorama) bezeichnet, ist eine Weiterentwicklung des Riefelbildes.[1] Im Vergleich zu seinem Vorgänger schafft das Lamellenbild eine zusätzliche Frontansicht und ermöglicht auf diese Weise, drei unterschiedliche Motive in einem Bild vereint darzustellen.

Die Entwicklung der Riefel- und Lamellenbilder geht bis ins 17. Jahrhundert zurück und erfuhr im 19. Jahrhundert im Laufe der Mechanisierung und Industrialisierung einen erneuten Aufschwung. Das Verfahren beruht jeweils auf Formen der Vertikal-Montage mit folgender Unterscheidung: Für die Konstruktion des Riefelbildes wird ein Holzbrett (oder ein verwandter Bildträger) verwendet, das mit bemalten oder beklebten prismatischen (dreieckigen) Längsstäbchen (Bildstreifen) versehen wird. Im Lamellenbild dagegen werden orthogonale Bildstreifen verwendet, die in regelmäßigem Abstand senkrecht auf der Grundfläche angeordnet werden, auf der sich ein Mittel- bzw. Hauptmotiv befindet.

Guido Reni Umkreis, Riefelbild mit Porträts von Jesus und Maria, erste Hälfte 17. Jh., Öl/Holz, 33,5 × 26,5 cm (Sammlung Werner Nekes)

Sowohl profane (z.B. Paar- oder Hochzeitsbildnisse), als auch religiösen Motive (in den Kombinationen: Kreuzigung/Auferstehung oder Christus/Maria) sind im Riefelbild verbreitet. Beim Lamellenbild liegt der Schwerpunkt bei religiösen Darstellungen, nicht zuletzt, da sich die dreiansichtigen Wechselbilder insbesondere zur Darstellung der Dreifaltigkeit (Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Heiliger Geist) sowie der Heiligen Familie (Jesus, Maria und Josef) eigneten.

Damit erinnern die dreiansichtigen Wechselbilder inhaltlich und formal an eine andere prominente Bildergattung im religiösen Kontext: – das Triptychon (ein wandelbar dreiteiliger Flügelaltar, der nur vor bestimmten Feiertagen geöffnet wurde). Obwohl es keinen direkten Beweis gibt, dass das Triptychon ein direkter Vorgänger des Lamellenbildes ist, lassen sich eine Reihe von Gemeinsamkeiten feststellen. So setzen beide Bildkünste auf eine sequentielle Bilderzählung und eine intermittierende Wahrnehmung (der Klappmechanismus beim Triptychon, der Perspektivwechsel beim Lamellenbild).

Heutzutage spielen Riefel- und Lamellenbilder nicht nur als Spielzeug und Dekoration im Kleinformat weiterhin eine Rolle, sondern auch als großformatige wandfüllende Reklametafeln, die mit drehbaren Dreiecksstäben ausgestattet, nacheinander im Wechsel drei verschiedene Bilder zeigen können.

[1]: „Die Bezeichnung Harfenbild schien sich davon herzuleiten, dass in einem Holzrahmen ein Gerüst von Darmsaiten verspannt wurde, die in regelmäßigen Abständen von oben nach unten reichen, also ähnlich wie die Saiten einer Harfe verlaufen.“ Eugen von Philippovich, Kuriositäten und Antiquitäten, Braunschweig 1966, S. 38.

Text: Mu Li

Literatur/Quellen:

Ucke, C.; Schlichting, H.-J., Morphing, Zoom und 3D. Lamellen- und Linsenrasterbilder, in: Physik in unserer Zeit, Band 41 (2010), Heft 1, S. 43-46.

Laterna Magica

Illuminated pictures attract the attention of the audience, in a manner quite unattainable by any previous method.[1]

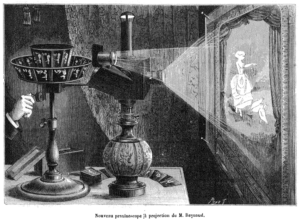

Die Laterna Magica, lat. für „Zauberlaterne“ und auch unter dem Begriff Skioptikon bekannt, ist ein Projektionsapparat, mit dessen Erfindung häufig die Geburtsstunde des heutigen Kinos assoziiert wird. Ab dem 17. Jahrhundert wurde die Laterna Magica zur Unterhaltung wie auch im Rahmen wissenschaftlicher Vorträge eingesetzt und gewann somit an Bekanntheit. Der Entstehungszeitraum des Projektionsapparats sowie sein Erfinder lassen sich bis heute nicht zweifelsfrei bestimmen und werden daher weiterhin diskutiert. Ernst Hrabalek formuliert: „der eigentliche Erfinder ist wohl unauffindbar, weil dieses „Kind“ [die Laterna Magica] offensichtlich viele Väter hat.“[2]

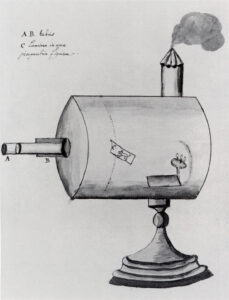

Als frühestes Beispiel wird zumeist der Jesuitenpater und Gelehrte Athanasius Kircher mit der Zauberlaterne in Verbindung gebracht. Seine Schriften aus den Jahren 1646 und 1671 werden in der Forschung vielfach als erster Beleg der Laterna Magica aufgegriffen. 1671 fertigte Kircher die nach heutigem Stand früheste bildliche Darstellung des Apparates an (Abb.1). Doch die Grundidee, Lichtbilder auf Wände zu projizieren, existierte bereits lange vor Kirchers Zeit, wie schriftliche Untersuchungen bis ins 13. Jahrhundert belegen. In der Forschung wird außerdem argumentiert, dass vergleichbare Verfahren bis ins Alte Ägypten zurückreichen könnten.[3]

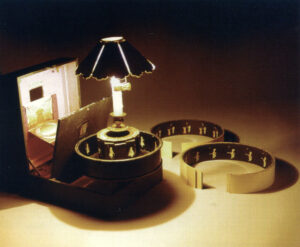

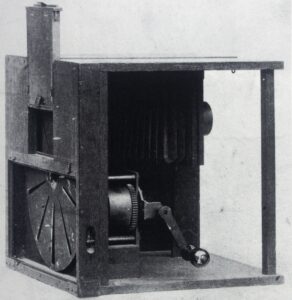

Der Aufbau des Apparates hat sich seit seiner Erfindung kaum verändert (Abb. 2). Die Laterna Magica besteht meist aus einem viereckigen oder zylindrischen Gehäuse mit einem vorne angebrachten Zylinder. Unter einem oben befestigten Rauchabzug ist im Inneren eine Lichtquelle platziert. Zu Beginn wurden Kerzen mit mehreren Dochten verwendet. An der Rückwand des Gehäuses ist zudem ein Spiegel angebracht, um die Intensität der Lichtquelle zu verstärken. In dem runden Zylinder sind mehrere konvexe Linsen aufrecht aufgereiht. Kurz hinter ihrem Brennpunkt befindet sich eine Spalte, in welche der transparente Bildträger eingeschoben wird. Das Motiv ist spiegelverkehrt und kopfüber auf dem Bildträger dargestellt, da es durch die Linsen divergierend gespiegelt und gedreht wird.[4]

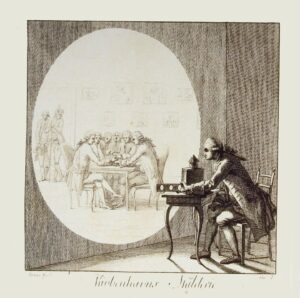

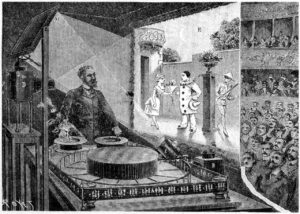

Um 1700 begann die Etablierung der Laterna Magica auf Jahrmärkten, auf denen Schausteller mit ihren „Geisterbeschwörungen“ warben (Abb. 3). Aufgrund der geringen Lichtkraft, fanden die Vorführungen zunächst noch in kleineren Gruppen von bis zu 40 Leuten statt. Der belgische Erfinder und Schausteller Étienne-Gaspard Robert setzte mit seinen Phantasmagorien auf ein besonderes Prinzip. Indem er seine Zauberlaternen hinter mit Bienenwachs bestrichenen Leinwänden verbarg und mit disolving views arbeitete, gewannen seine Vorstellungen schnell an Popularität. Er reiste mit ihnen durch die europäischen Großstädte und soll bereits bewegte Lichtbilder gezeigt haben, die er durch Manipulation der Bildträger herstellte.[5]

In akademischen Kreisen wurde der Apparat auch als Laterna Megalographica, also als Vergrößerungslaterne bezeichnet und gewann mit seiner technischen Optimierung an Bedeutung für wissenschaftliche Vorträge.[6] Bereits im 17. Jahrhundert wurde die Qualität der Linsen in der Glasbearbeitung verbessert. Die Lichtquelle und der Bildträger wurden erst im 18. und 19. Jahrhundert entschieden weiterentwickelt, sodass die Glasplatten schneller und günstiger produziert und die Vorstellungen vergrößert werden konnten.[7] Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte die Laterna Magica in Form von Spielzeug- und Vorführlaternen schließlich alle Schichten der Gesellschaft und diente in familiären Kreisen der Unterhaltung (Abb.4).[8]

Die Entstehungsgeschichte der Laterna Magica umfasst mehrere Jahrhunderte und ist neben ihrer filmgeschichtlichen Rolle auch hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Einflusses bedeutsam. Als frühes Massenmedium reiste der Projektionsapparat durch weite Teile der Welt und hatte darüber Anteil an einer veränderten Bildkultur. Ob mit einfacher Unterhaltung oder wissenschaftlichen Vorträgen – die Zauberlaterne begeisterte die Menschen mit Lichtprojektionen und unternahm somit erste Schritte, die schließlich zum Kino führen sollten.

[Essay]

Text: Emma Tomberger

[1] Beckett 1893, S. 1.

[2] Hrabalek 1985, S. 19.

[3] Ebd., S. 17.

[4] Ebd., S. 14.

[5] Ruchatz 2003, S. 137ff., insbesondere S.137 und 143.

[6] Ebd., S. 117.

[7] Jakobs 2014, S. 362f.

[8] Hrabalek 1985, S. 44f.

Literatur

Beckett, E. A., The Art of Projection and complete Magic Latern Manual, London 1893.

Hrabalek, Ernst: Laterna magica. Zauberwelt und Faszination des optischen Spielzeugs, München 1985.

Jakobs, Lydia, Rekonstruktion(en) eines historischen Massenmediums: Ansätze zur Erforschung der Laterna magica, in: Thomas Nachreiner, Peter Podrez (Hg.), Fest-Stellungen, Marburg 2014, Bd. 25, S. 323–331. URL: https://doi.org/10.25969/mediarep/14652

(08.01.2023).

Ruchatz, Jens, Licht und Wahrheit. Eine Mediumgeschichte der fotografischen Projektion, München 2003.

Guckkasten

Lediglich ein hölzerner Kasten, teilweise nicht größer als eine Pausenbrotbox, vermochte der Guckkasten (frz. Vue d’optique, Boîte d’optique; engl. Peep-Box, Peepshow; ital. Mondo Nuovo; holl. Rare kiek; auch Raritätenkasten), die Vorstellung der Welt für Menschen in ganz Europa auf einen Blick zu verändern.[1] Der Guckkasten gilt als eines der ersten Massenmedien. Seine Entstehung reicht bis in die Zeit der Renaissance zurück. Erste Beschreibungen und Bauanleitungen verschiedener Kästen sind in der 1677 veröffentlichten Abhandlung Neu-erfundene Mathematische und Optische Raritäten des Coburger Mathematikers Johann Christoph Kohlhans zu finden.[2] Spätestens ab Mitte des 18. Jahrhunderts war der Guckkasten im gesamten europäischen Raum und teils auch darüber hinaus verbreitet.

Der Guckkasten erinnert äußerlich an die Camera obscura, mit dem Unterschied, dass das zu betrachtende Bild nicht erst durch Lichteinwirkung zustande kommt, sondern auf ein eingelegtes sogenanntes Guckkastenbild beruht. Der Aufbau des Kastens konnte variieren. Zumeist handelt es sich um einen verdunkelten Holzkasten, in dessen Vorderseite eine runde Öffnung aus Glas oder einer Vergrößerungslinse eingebaut war. Die leichte Vergrößerung, das abgedunkelte Innere sowie eine gezielte Beleuchtung der Bilder (vgl. Diorama sowie Panorama) sorgten für einen verstärkten Raumeindruck bei der Betrachtung. Gegenüber dieser einfachen Form gab es auch Guckkästen, die mit einem um 45 Grad Winkel geneigten Spiegel ausgestattet waren, um ein auf der Grundfläche eingelassenes Bild zu projizieren. Hierzu wurden standardisierte Guckkastenbilder verwendet, die seitenverkehrt gedruckt wurden, damit sie im Guckkasten richtig herum erscheinen. Ebenso gab es Varianten, in denen die Bilder auf eine Walze aufgerollt waren, sodass sie während der Betrachtung über einen Drehmechanismus weiterbewegt werden konnten. Eine Weiterentwicklung erfährt das Prinzip der Guckkästen mit Aufkommen der sogenannten Perspektivtheater. Eine Sonderstellung nimmt der um 1650 geschaffene Perspektivkasten von Samuel van Hoogstraaten ein. In Kombination verschiedener Linsen und Spiegel schuf der niederländische Maler und Kunsttheoretiker den Eindruck eines dreidimensionalen Interieurs. Das Prinzip des Guckkastens wird hier im Sinne der Trompe-l’œil-Malerei aufgegriffen.[3]

Als beliebte Jahrmarktsattraktion ließen sich mit diesem Betrachtungsgerät Zeichnungen, Transparentbilder sowie Kupferstiche täuschend echt und illusionistisch darstellen. Überwiegend handelt es sich um handkolorierte Kupferstiche. Die einzelnen Blätter wurden teils ausgestanzt oder ausgeschnitten, wodurch Details wie beispielsweise Fenster, oder andere Lichtquellen mit farbig hinterlegtem Transparentpapier betont werden konnten. Somit konnten eigens dazu angefertigte Guckkastenbilder (Doppel- oder Zweiphasenbild) im Wechsel von Auflicht und Durchlicht betrachtet werden. Zusätzlich konnte der Lichteinfall über die gezielte Nutzung von Tageslicht oder Kerzen gesteuert werden, womit einzelne Details hervorgehoben oder temporale Übergänge (von Tag zu Nacht, Jahreszeiten) suggeriert werden konnten.

Mit der schnell wachsenden Beliebtheit und der damit einhergehenden Massenproduktion setzte sich bald ein genormtes Maß (Median-Folio) von ca. 26 x 41 cm für die Guckkastenbilder durch. Zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert existierten in Europa fünf Verlagszentren, die in großer Zahl Guckkastenbilder herstellen. Neben London, Paris und Bassano in Oberitalien, zählten außerdem Augsburg und Berlin als Hauptproduktionsstandorte der grafischen Blätter. Die Verlage setzten bereits früh auf eine internationale Vermarktung, weshalb die Grafiken oftmals in verschiedenen Sprachen hergestellt wurden.

Als eines der populärsten Motive lassen sich neben Stadtansichten Landschaften und Motive heimischer und ferner Länder aufzählen. Die Motive stillten über die Betrachtung biblischer und mythologischer Szenen hinaus auch ein wachsendes Bedürfnis zur Betrachtung historischer Ereignisse und Katastrophen sowie zur Unterhaltung. Neben der Befriedigung von Schau- und Sensationslust wurde der Guckkasten auch zur Verbreitung humoristischer und erotischer Darstellungen verwendet.

Auf den Jahrmärkten wurden die Guckkästen von sogenannten Guckkästnern oder Guckkastenmännern präsentiert, die mit ihrem Kasten, meist auf dem Rücken aufgeschnallt, umherzogen und darüber Nachrichten und Informationen verbreiteten (weshalb der Guckkasten in mancher Beziehung dem späteren Fernsehen ähnelt). Zur Unterstützung waren die Bilderserien zumeist mit Beschreibungstexten versehen, so dass die Schausteller begleitet von musikalischen Einlagen von fernen Ereignissen berichten konnten.

[Essay]

Text: Kobe Linder

Anmerkungen:

[1] Werner Nekes, Glossar der optischen Medien, in: Nike Bätzner, Werner Nekes und Eva Schmidt (Hg.), Blickmaschinen oder wie Bilder entstehen. Die zeitgenössische Kunst schaut auf die Sammlung Werner Nekes, Ausst.Kat. (Museum für Gegenwartskunst Siegen), Köln 2008, S. 306. Wojciech Sztaba, Die Welt im Guckkasten. Fernsehen im achtzehnten Jahrhundert, in: Harro Segeberg (Hg.), Die Mobilisierung des Sehens. Zur Vor- und Frühgeschichte des Films in Literatur und Kunst, München 1996, S. 97.

[2] Vgl. insbes. den Abschnitt „Von finstern Kästlein“ in: Johann Christoph Kohlhansen, Neu-erfundene Mathematische und Optische Curiositäten, […] in beygefügten unterschiedlichen Optischen Raritäten, Leipzig 1677, S. 294-301 sowie die beigegebenen Schaubilder. [Digitalisat]

[3] Siehe hierzu: Jun P. Nakamura, Seeing Outside the Box: Reexamining the Top of Samuel van Hoogstraten’s London Perspective Box, in: Journal of Historians of Netherlandish Art 12, 2020, 2.

Literatur:

Dewitz, Bodo von, Eine mobile Bilderwelt. Der Guckkasten als Bildmedium der Aufklärung im 18. Jahrhundert, in: ders. und Werner Nekes (Hg.), Ich sehe was, was du nicht siehst! Sehmaschinen und Bilderwelten. Die Sammlung Werner Nekes (Aust.-Kat., Museum Ludwig, Köln), Göttingen 2002, S. 78–85.

Füsslin, Georg, Der Guckkasten: Einblick, Durchblick, Ausblick, Stuttgart 1995

Glaßbrenner, Adolf (Hg.), Welt im Guckkasten. Ausgewählte Werke in 2 Bänden, Frankfurt/M. 1985

Hilmar Hoffmann (Hg.), Vom Guckkasten zum Cinématographe Lumière (Aust.-Kat., Deutsches Filmmuseum, Frankfurt), Frankfurt/M. 1986

Košenina, Alexander, Das bewaffnete Auge. Zur poetischen Metaphorik von Mikroskop und Guckkasten, in: metaphorik.de, 11/2006.

Zglinicki, Friedrich von, Die Wege der Traumfabrik. Von Guckkästen, Zauberscheiben und bewegten Bildern bis zur UFA in Berlin, Berlin 1986

Perspektivtheater (und Faltdiorama)

Mit Entwicklung der Guckkästen entstand eines der ersten Massenmedien, das einer Vielzahl von Menschen zur Belustigung, etwa auf Jahrmärkten, diente und das darüber hinaus auch als Bildungsspielzeug für vornehmlich wohlhabende Familien Verwendung fand. Der Augsburger Kupferstecher und Kunstverleger Martin Engelbrecht (1684-1756) machte sich den Erfolg des Guckkastens zunutze, indem er auf dessen weiterentwickelte Variante, das Perspektivtheater, setzte. Engelbrecht stellte in seinem Augsburger Kunstverlag insgesamt 67 solcher Perspektivtheater her. Diese behandeln Themen aus dem Alten und Neuen Testament, aber auch säkulare Themen wie Tierschauen und Katastrophen-Darstellungen.

Inspiriert vom Aufbau barocker Bühnenbilder, bestehen die Perspektivtheater aus sechs bis sieben Kupferstichen, die in einem bestimmten Abstand hintereinander in einen Kasten eingeschoben werden. Wie im Falle der bereits verbreiteten Varianten des Guckkastens, wurden liegende und stehende Perspektivtheater hergestellt. An der Frontseite des Kastens befand sich eine Linse, handelte es sich um einen stehenden Kasten, so wurde dieser mit einem Spiegel im Winkel von 45° ausgestattet. Durch das Zusammenspiel der Linse (des Spiegels) sowie den räumlich gestaffelten Kupferstichen, die durch ausgeschnittene Bereiche partielle Durchblicke gewähren, entsteht eine erstaunliche Tiefenwirkung. Schon eine geringfügige Veränderung des Blickwinkels verändert den Seheindruck. Es erwächst der Eindruck, als wandere der Blick des Betrachters jeweils durch die ausgeschnittenen Bildteile in die Tiefe des Bildes und damit in die Tiefe des Raums.

Das Faltdiorama, eine Variante des Perspektivtheaters, ließ sich wie eine Ziehharmonika auseinander ziehen, was diesen Effekt noch steigerte, da es tatsächlich so erscheint, als könne sich der Betrachter den dargestellten Szenen nähern. Die Guckkästen des Perspektivtheaters, wie die Faltdioramen, wurden mit einer gezielten Beleuchtung versehen. Darüber hinaus ließen sich teilweise mit einer Kerze Durchlichteffekte erzeugen. Durch den Abstand und die Bewegung der Kerze konnte der Seheindruck manipulativ verändert werden. So ließ sich bei einigen Exemplaren das Aufgehen der Sonne oder der Einsatz der Dämmerung imitieren, was der räumlichen Wirkung der Dioramen noch zusätzlich eine zeitliche Komponente verleiht.

Text: Laura Schilder

Literatur:

Nekes, Werner, Die schöpferische Kraft des Lichts, in: Jean Michel Bouhours (Hg.), Lumière, Transparence, Opacité, Nouveau Musée National de Monaco, Monaco 2006.

Paas, John Roger (Hg.), Augsburg, die Bilderfabrik Europas: Essay zur Augsburger Druckgraphik der Frühen Neuzeit, Augsburg 2001

Frei, Hans (Hg.), Optische Erfindungen von der Lochkamera zum Wanderkino mit Beiträgen zur Kinogeschichte in Schwaben (=Schriftenreihe der Museen des Bezirks Schwaben, Bd. 11), Gessertshausen 1995.

Panorama

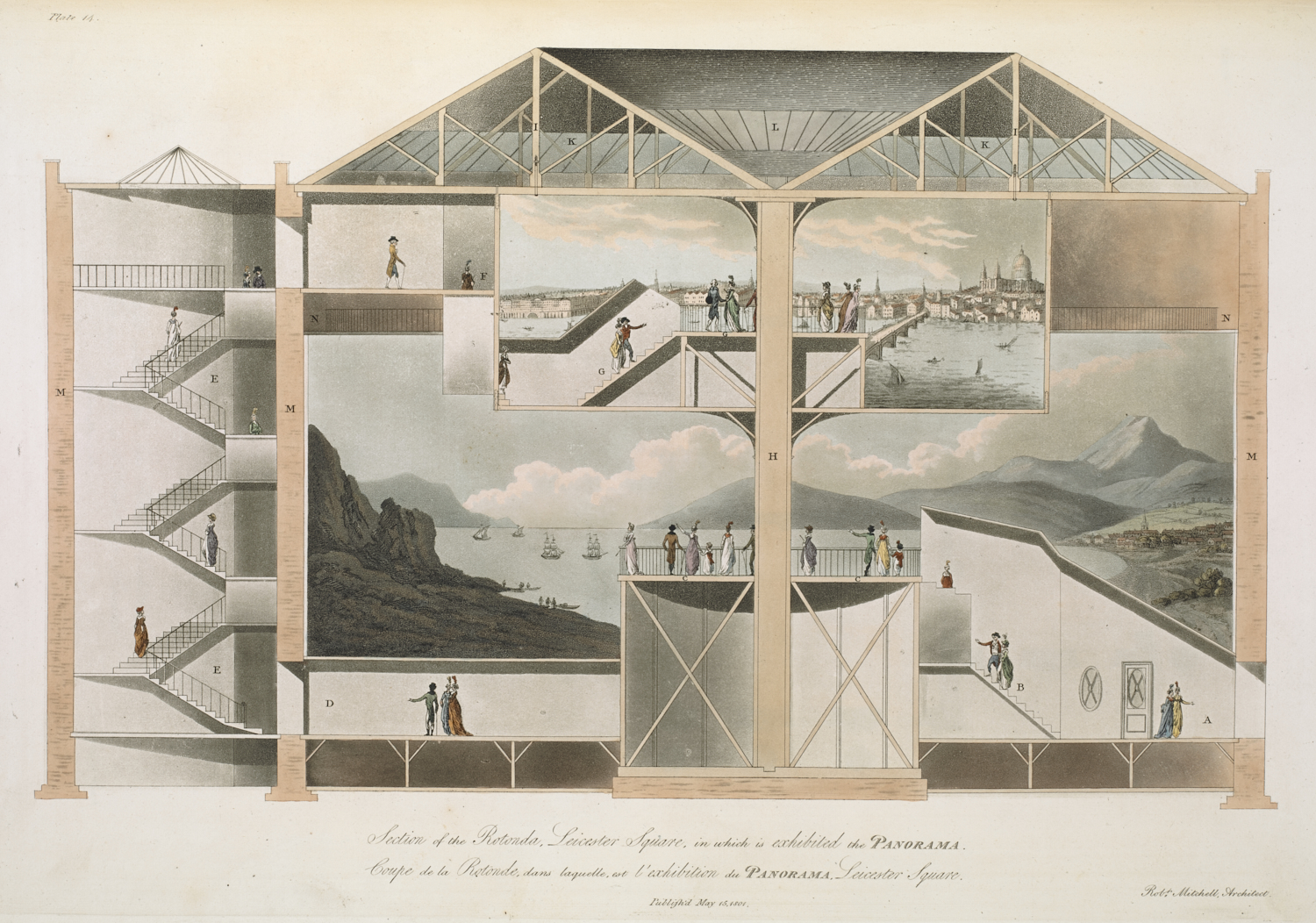

Die Erfindung des Panoramas als erfolgreiches Massenmedium geht auf den irischen Maler Robert Barker (1739–1806) zurück. Letzterer präsentierte erstmals 1792 in Edinburgh einen 360° Rundumblick der Stadt London (siehe die Sammlung des Yale Center for British Art). Der Begriff ist eine sprachliche Neuschöpfung aus den altgriechischen Wörtern pan (allumfassend) und horam (Sicht). Mit dem Erfolg von Barkers Attraktion, verfestigt sich der Begriff des Panoramas fortan als Bezeichnung eines kommerziell rentablen Unterhaltungsmediums.

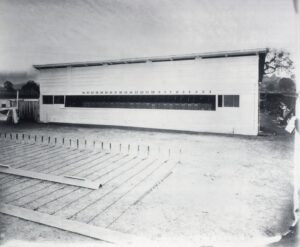

1793 ließ Barker am Leicester Square in London eine Panorama Rotunde mit 27,5 Meter Durchmesser und 17,4 Meter Höhe erbauen. Nicht nur im Hinblick auf das gemalte Panorama, sondern auch auf die technische und architektonische Konstruktion des Gebäudes, ist es wichtig zu bemerken, dass das Panorama ein Medienverbund von verschiedenen Künsten darstellt. Besucher wurden zunächst in einem separierten Raum an die Dunkelheit gewöhnt, um im Anschluss das Panoramabild, welches mit natürlichem Licht effektvoll von oben beleuchtet wurde, betrachten zu können. Barkers Panoramen erfreuten sich einer so großen Popularität, dass sie häufig in andere europäische Länder exportiert und in improvisierten Gebäuden ausgestellt wurden.

In der Folgezeit setzten sich bestimmte Standards des Panoramas durch. Neben der Präsentation in einem extra dafür angefertigten Gebäude, das nach Entrichtung eines Eintrittsgeldes besucht werden konnte, zählten auch sekundäre Effekte wie Rauch und Geräuschkulissen zum Repertoire der Raumillusion (Sensomotorik), die über ein kalkuliert eingesetzte Lichtinszenierung und zuweilen auch durch Requisiten (Staffage) unterstrichen wurde. Hiervon abzusetzen ist das sogenannte Längenpanorama, das gerollt oder als Leporello gefaltet, als handlicher Bildstreifen Anwendung findet (vgl. Ed Ruscha, Every Building on the Sunset Strip, 1966).

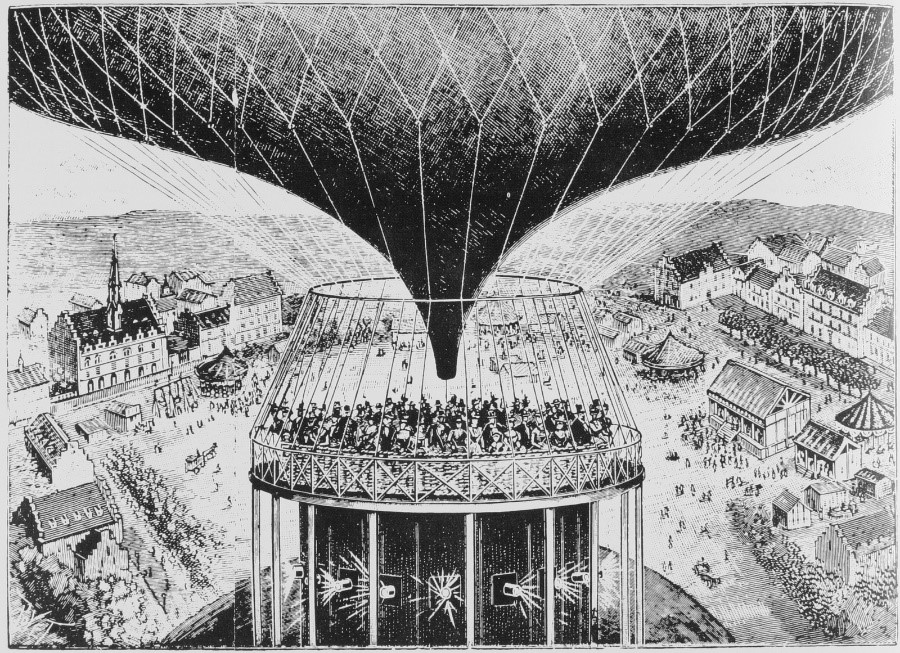

Im 19. Jahrhundert waren in allen Großstädten Europas Panoramen zu besichtigen. Das Potenzial des Panoramas, dank seiner Eigenschaft als Massenmedium zugleich als Instrument politischer und nationaler Identitätsstiftung zu dienen, verhalf zu seiner Verbreitung. Insbesondere Szenen ruhmreicher Schlachten oder kolonialer Motive erfreuten sich großer Beliebtheit. Das Panorama besaß somit einen ähnlichen Stellenwert, wie ihn später das Kino einnehmen sollte. Auf der Weltausstellung in Paris wurden im Jahre 1900 zwei Weiterentwicklungen des Panoramas vorgestellt. Das Cinéorama von Raoul-Grimoin Sanson (1860–1941) ersetzte das gemalte Panoramabild mit einer 360°-Filmprojektion, die effektvoll als Ballonfahrt in Szene gesetzt wurde.

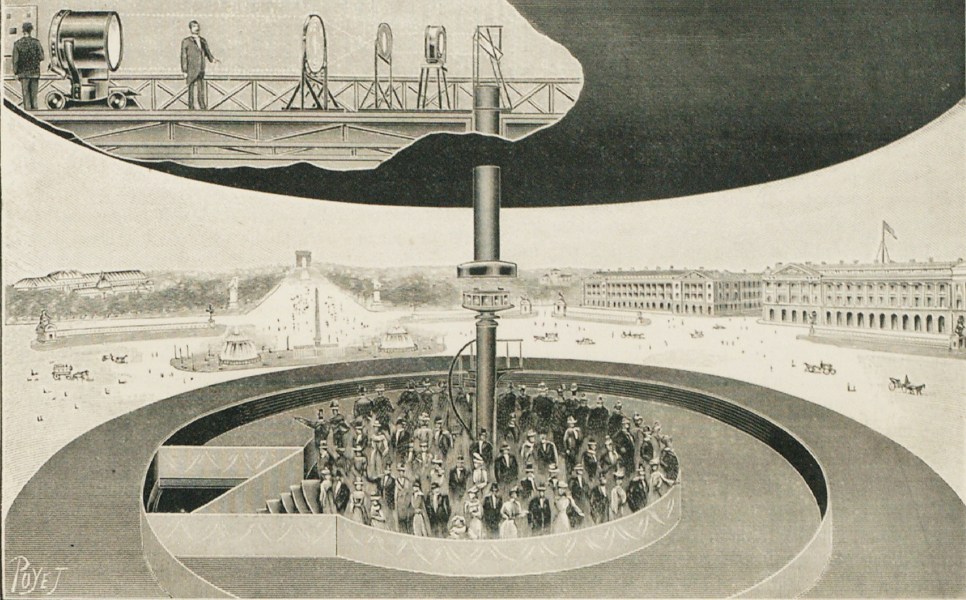

Das Photorama, eine Erfindung von Auguste und Louis Lumière (1862–1954/1864–1948), setzte auf eine ähnliche Konstruktion. Nur operierte es mit Fotografieren, die parataktisch angeordnet auf eine Leinwand projiziert wurden, wodurch der Eindruck eines geschlossenen Panoramas entstand. 1903 ließen die Lumières in Paris ein eigens dafür vorgesehenes Vorführgebäude errichten, in der über 100 fotografische Panorama-Motive nach Belieben gewechselt werden konnten.

Das Photorama und das Cinéorama sind späte Hybridformen des bekannten Panoramas, die das Verschwinden des Mediums nicht aufhalten konnten. Heute erteilen die zahlreichen historischen Berichte in Zeitungen und anderen Publikationen Auskunft über die vehemente Popularität des Mediums. In jüngerer Zeit erfreut sich das Panorama am Beispiel der Arbeiten von Yadegar Asisi wieder neuer Beliebtheit.

Text: Oskar Schröder

Literatur:

Bernard Comment, Das Panorama. Die Geschichte einer vergessenen Kunst, Berlin 2000.

Albrecht Koschorke, Das Panorama. Die Anfänge der modernen Sensomotorik um 1800, in: Harro Segeberg (Hrsg.), Die Mobilisierung des Sehens. zur Vor- und Frühgeschichte des Films in Literatur und Kunst, München 1996, S. 147–168.

Werner Nekes, Optische Medien, in: Nike Bätzner, Werner Nekes, Eva Schmidt (Hrsg.), Blickmaschinen oder wie Bilder entstehen. Die zeitgenössische Kunst schaut auf die Sammlung Werner Nekes, Marburg 2008, S. 300–315, S. 310.

Astrid Weidauer, So weit das Auge reicht. Das Panorama als Massenmedium des 19. Jahrhunderts, in: Bodo von Dewitz und Werner Nekes (Hg.), Ich sehe was, was du nicht siehst! Sehmaschinen und Bilderwelten. Die Sammlung Werner Nekes (Aust.-Kat., Museum Ludwig, Köln), Göttingen 2002, S. 280–291.

Kaleidoskop

„Das Kaleidoskop schafft in einer Stunde, was tausend Künstler im Verlaufe eines Jahres nicht erfinden könnten, und es arbeitet nicht nur mit einer beispiellosen Geschwindigkeit, sondern auch mit entsprechender Schönheit und Präzision.”[1]

Der Begriff Kaleidoskop stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Wörtern kalós (dt. Schönheit), eidos (dt. Form) und skopéin (dt. betrachten) zusammen. Frei übersetzt ist ein Kaleidoskop also ein „Schönformbetrachter” oder auch ein Gegenstand zum Betrachten schöner Formen. Die Ursprünge des Kaleidoskops gehen auf das sechzehnte Jahrhundert zurück, in dem bereits das Phänomen der Mehrfachspiegelungen an Winkelspiegeln beschrieben wurde (Giambattista Della Porta, Magia Naturalis, 1558). 1817 erhielt der schottische Wissenschaftler Sir David Brewster ein Patent auf die Erfindung des Kaleidoskops.

Das Kaleidoskop ist ein interaktives Medium, bei dem der Nutzer eine schier unendliche Zahl an Zufalls-Bildern durch einfache Drehbewegung erhält. In dem fernrohrartigen zylindrischen Aufbau sind mindestens drei Spiegel in einem 60° Winkel angeordnet. Zusätzlich befindet sich am Ende der Röhre ein Hohlraum, in dem kleine bunttransparente Objekte eingeschlossen sind. Später befanden sich flüssigkeitsgefüllte Ampullen an dieser Stelle. Durch das Ende der Röhre muss zusätzlich die Möglichkeit bestehen, Lichteinstrahlung zu ermöglichen (z.B. in Form von Transparentpapier). Am anderen Ende der Röhre befindet sich das Guckloch für den Betrachter. Die Lichteinstrahlung bewirkt eine beliebig häufige Lichtbrechung an den angebrachten Spiegeln innerhalb der Röhre. Dadurch erscheint es den Betrachtern so, als würde jedes mal ein neues Bild entstehen. Da sich die Spiegel aber nicht bewegen können, sondern nur der Aufbau an sich gedreht werden kann, entstehen grundsätzlich nur symmetrische Bilder.

Mit der Markteinführung durch Brewster erlangte das Kaleidoskop weite Verbreitung. Es wurde innerhalb der zeitgenössischen Salons gerne als „philosophisches Spielzeug” der Erwachsenen genutzt. Später erfreuten sich vor allem Kinder am Kaleidoskop, das bald an jeder Straßenecke verkauft wurde. Außerdem wurde das Kaleidoskop als Reflexionsfigur der Modernität aufgefasst. Proust und Baudelaire erkannten in der Fragmentierung, Zertrümmerung und Zerstreuung des Kaleidoskops emanzipatorische Impulse, während dasselbe bei Marx und Engels als Symptom einer regressiven Selbstbespiegelung galt.[2]

Darüber hinaus wurden die optischen Effekte des Kaleidoskops auch für andere Bereiche adaptiert. So wurden für die Laterna Magica gegendrehende Glasscheiben entwickelt, über die sich kaleidoskopartige Eindrücke erzielen ließen. Der neuseeländische Bildhauer und Experimentalfilm-Künstler Len Lye nahm später mit seinem kameralos geschaffenen Direktfilm Kaleidoscope (1935) Bezug auf dieses Prinzip. Auch erinnern die Tanz-Choreografien in den Filmen Busby Berkeleys bis hin zu Matthew Barneys Cremaster-Cycle (1994-2002) an die symmetrischen Bilder des Kaleidoskops.

Text: Anna Sophie Eilers, Tiana Herz

Anmerkungen:

[1] Sir David Brewster zit. n.: Jonathan Crary, Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, Dresden 1996, S. 120, 122.

[2] Ebd., S. 118.

Thaumatrop

Das Thaumatrop (griech: thauma: wunder; tropos: Wendung; auch: Wunderdreher) wurde 1825 von John Ayrton Paris und William Henry Fitton in London erfunden. Das Thaumatrop besteht aus einer Scheibe, die links und rechts mit einem Strick versehen wird, während auf der Vorder- und Rückseite der Scheibe jeweils ein Bild zu sehen ist. Die beiden Stricke werden mit den Händen mehrfach eingedreht.

Mittels Daumen und Zeigefinger kann die Scheibe in Rotation versetzt werden, sodass die Bilder der Vorder- und Rückseite in einem gemeinsamen Nachbild miteinander verschmelzen. Voraussetzung hierfür ist die selektive (Nicht-)Wahrnehmung des menschlichen Auges sowie die Nachbildwirkung. Auf diese Weise offenbart das Thaumatrop die Trägheit des menschlichen Auges. Es beweist anschaulich, dass zwischen dem unmittelbaren Sinneseindruck eines visuellen Reizes und dessen Verarbeitung ein zeitlicher Abstand liegt, der durch optische Spielzeuge überbrückt werden kann. Anfangs wurden die Scheiben noch handbemalt, später wurden Druckverfahren verwendet.

Text: Claire Meyer und Luisa von Alt

Literatur/weiterführende Links:

Crary, Jonathan, Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, Dresden 1996, S. 108–111.

Gunning, Tom, Hand and Eye: Excavating a New Technology of the Image in the Victorian Era, in: Victorian Studies, Vol. 54, 2012, Nr. 3.

Herbert, Stephen, The Thaumatrope Revisited; or: „a round about way to turn’m green“ [→Link] & The Paris / Phillips Thaumatrope [→Link], in: Stephen Herbert, The Wheel of Life.

Phenakistiskop

Das Phenakistiskop ist ein Apparat, der die Animation kurzer Bildsequenzen ermöglicht. Der Begriff setzt sich aus den griechischen Begriffen phenakizein (durch falsche Vorspiegelung täuschen) und skopein (sehen) zusammen und bedeutet somit soviel wie „Augentäuscher“ oder auch „Täuschungsseher“.

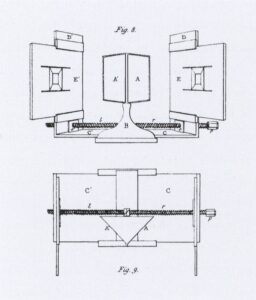

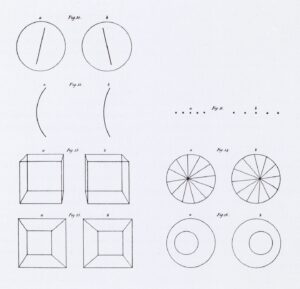

Der Apparat fällt unter den Bereich der „philosophischen Spielzeuge“, die mithilfe von Stroboskop- oder Nachbildeffekt, die Illusion eines Bewegungseindruckes erzeugen. Das Phenakistiskop besteht aus einer drehbaren, runden Scheibe, die an einem Griff montiert ist. Punktsymmetrisch sind senkrechte Schlitze in die Scheibe eingearbeitet, durch die man blicken kann. Die Rückseite des Phenakistiskops ist schwarz. Auf der Vorderseite befindet sich die eigentliche Sequenz an Bildern. Wenn man sich nun mit dem Phenakistikop vor einen Spiegel stellt und durch die Schlitze der Rückseite blickt, während sich die Scheibe dreht, entsteht ein Eindruck der Bewegung. Die schwarze Rückseite ist gleichzusetzen mit der Dunkelphase. Zusammen mit dem stroboskopischen Erscheinen der Einzelbilder führt dies zur Entstehung des beschriebenen Effekts. Damit gehört das Phenakistiskop in eine Reihe weiterer „philosophischer Spielzeuge”, die diesen Effekt nutzen. Angefangen mit dem 1827 entwickelten Thaumatrop folgte auf das 1832 erfundene Phenakistiskop schließlich das 1834 der Öffentlichkeit vorgestellte Zoetrop, das Prinzipien des Phenakistiskops weiterentwickelte.

Entwickelt wurde das Phenakistiskop nahezu zeitgleich von dem belgischen Physiker und Mathematiker Joseph Plateau und dem deutsch-österreichischen Wissenschaftler Simon Stampfer. Die Inspiration hierfür war die 1824 von Peter Mark Roget gemachte Beobachtung, dass ein sich drehendes Rad hinter einem Zaun stillstehend oder rückwärtsdrehend erscheint. Inspiriert durch Experimente mit dem Nachbildeffekt, entwickelte Plateau Bildscheiben, die er Täuschungsseher oder Phenakistiskop nannte, während Stampfer seine Erfindung Stroboskop, stroboskopische Scheiben oder auch Kreisdreher taufte. Bereits um 1833 wurde das Phenakistiskop vermarktet. Stampfer verkaufte seine Stampferscheiben erstmals in Wien und unter dem Namen Zauberscheiben. Zeitgleich ging Plateaus Phantaskop in Serienproduktion. Die Vermarktung zielte vorrangig auf das Interesse von Einzelpersonen, die in den Apparaten Unterhaltung und Zerstreuung suchten. Die Phenakistiskopscheiben wurden aber auch für Bildungszwecke eingesetzt. Ihre Fähigkeit, kurze und wiederholende Bewegungsabläufe zu simulieren (Loop, Schleife), wurde beispielsweise in der Medizin eingesetzt. So visualisierte der deutsch-tschechische Physiologe Jan Evangelista Purkyně im Jahre 1861 die Animation eines schlagenden Herzens. Diese wurden verwendet, um Studenten der Medizin den Herzschlag vorzuführen. Auch in der Physik wurde von der Erfindung Stampfers und Plateaus profitiert. Der deutsche Mathematiker und Physiker Johann Heinrich Jacob Müller publizierte 1846 Phenakistiskopscheiben mit denen sich Wellenbewegungen (Wasserwellen, Schallwellen, Seilwellen…) darstellen ließen.

Text: Kim Pietrzak

Literatur/Quellen:

Catalogue des collections d’appareils de la Cinémathèque française et du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), URL: https://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/phenakistiscope-disque-de-ap-94-374.html

Crary, Jonathan, Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, Dresden 1996, S. 111–116.

Zoetrop

Das Zoetrop ist ein zylindrischer Apparat, mit dem Bilderfolgen zum „Leben” erweckt werden können. Seinen Namensursprung hat das Zoetrop im Griechischen (zoe = Leben, tropo = wenden), es wurde aber auch unter den Namen Wundertrommel oder Lebensdreher bekannt.

Entstanden ist die Ursprungsform des Apparats um 1833, als der englische Mathematiker William G. Horner in Abwandlung der stroboskopischen Scheibe von Simon Stampfer bzw. dem Phenakistiskop von Joseph Plateau einen zylindrischen Hohlkörper mit vertikalen Schlitzen konstruierte, in dessen Inneres Bildstreifen eingelegt wurden. Durch die Befestigung auf einem Stand mit vertikaler Spindel wird die Umdrehung um die eigene Achse ermöglicht, wodurch mithilfe des Phi-Phänomens ein Bewegungseindruck erzeugt werden kann. Auf den Bildstreifen befand sich in der Regel eine Sequenz von 11 bis 13 Bildern, die beim Blick durch die vertikalen Schlitze des in Drehung versetzten Zylinders in Bewegung versetzt werden konnten. An Anlehnung an den griechischen Baumeister Daidalos, der als Erfinder der Bildhauerkunst seine Kunstfertigkeit dadurch bewies, indem er Bewegungsdarstellungen festhielt, nannte Horner seine Erfindung zuerst Daedaleum.

Größere Beliebtheit erlangte das Zoetrop jedoch erst in den 1860er Jahren, nachdem William E. Lincoln einen Patentantrag für das Zoetrop erhielt. Die Vorzüge des Zoetrops gegenüber dem Phenakistiskop zeigten sich dank seiner Konstruktion, die es ermöglichte, den Bewegungseindruck ohne Hinzuziehung eines Spiegels wahrzunehmen. Gleichzeitig erlaubte der Apparat dank seiner zylindrischen Form die Betrachtung durch mehrere Personen. Damit eröffneten sich auch von kommerzieller Seite her neue Möglichkeiten, die besonders auf Jahrmärkten und anderen Großveranstaltungen ausgeschöpft wurden. Innerhalb kürzester Zeit entstanden eine Vielzahl verschiedener Bildstreifen (auch: Bildbände). Besonders beliebte Motive waren Kunststücke aus dem Bereich des Zirkus sowie animierte Cartoons, in denen zumeist Tiere die Hauptdarsteller mimten. Aber auch für wissenschaftliche Zwecke wurde das Zoetrop benutzt. So untersuchten Ottomar Anschütz (Tachyskop) und Etienne-Jules Marey anhand des Zoetrops die Bewegungsphasen beim Vogelflug. Neben den großen, eher kommerziell genutzten Apparaten, gab es das Zoetrop auch in handlicher Größe für den Heimgebrauch.

Die Bildbände für das Zoetrop zeichneten sich durch ihre selektive Farbigkeit aus, um ein Verschwimmen der Bewegungsdarstellung zu vermeiden. Viele der Bildstreifen wurden aus diesem Grund entweder nur in Schwarz-weiß angefertigt, oder griffen auf eine monochrome Farben zurück. Wird die Anzahl der Schlitze sowie die Anzahl der Bilder auf dem Streifen verändert, können außerdem spezielle Effekte erzielt werden. Hierbei gilt: bei gleicher Anzahl von Schlitzen und Bildern: die Bilder bewegen sich auf einem fixen Punkt zu; bei mehr Bildern als Schlitzen: die Bilder driften mit der Bewegungsrichtung der Trommel; bei weniger Bildern als Schlitzen: die Bilder driften entgegen der Bewegungsrichtung.

Text: Hanna-Lena Marburger

Literatur/Links:

Nike Bätzner, Werner Nekes und Eva Schmidt (Hg.), Blickmaschinen oder wie Bilder entstehen. Die zeitgenössische Kunst schaut auf die Sammlung Werner Nekes, Ausst.Kat. (Museum für Gegenwartskunst Siegen), Köln 2008

Carpenter, William, On the Zoetrope and its Antecedents (1868) in: Herbert, Stephen (Hg.), A History of Pre-Cinema, Bd. 1, London 2000

Rudolf Harms, Philosophie des Films. Seine ästhetischen und metaphysischen Grundlagen [1926], hg. v. Birgit Recki, Hamburg 2009

Horner, William George, On the Properties of the Daedaleum, a new Instrument of Optical Illusion, in: The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science, January, Vol. 4, 1834

The Weirdness of Zoetropes, in: The Optilogue, 16. Feb. 2022, URL: https://theoptilogue.wordpress.com/2022/02/16/the-weirdness-of-zoetropes/

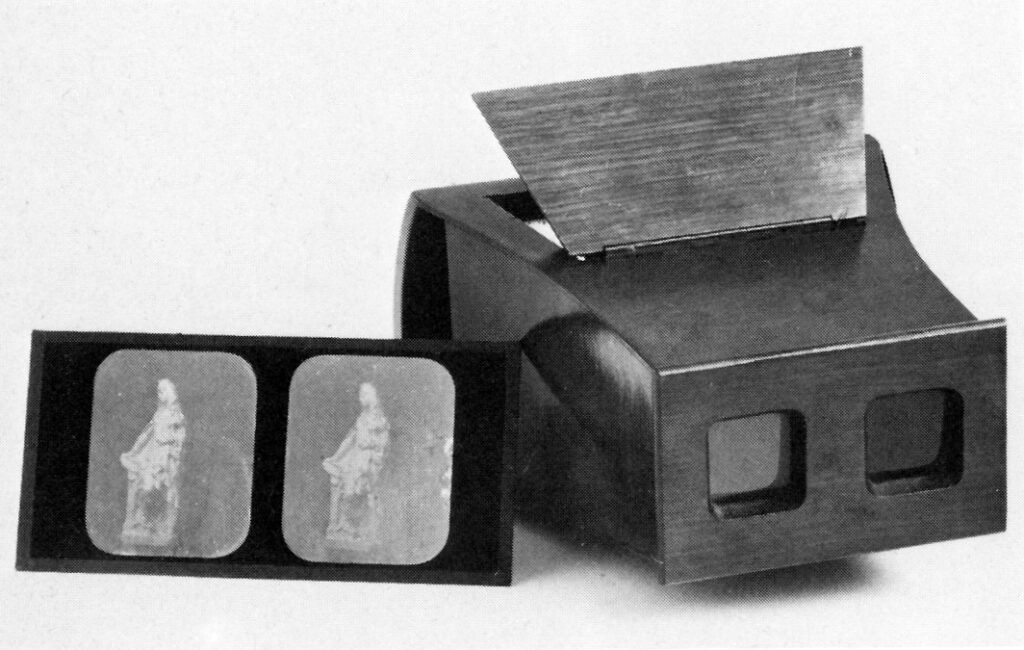

Stereoskop

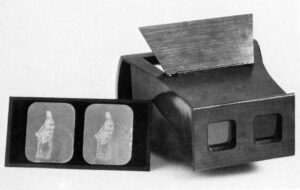

Der Begriff Stereoskop findet seine Ursprünge in den alt-griechischen Wörtern stereos für räumlich und skopeo für betrachten. Ein Stereoskop ist eine Apparatur zur Betrachtung sogenannter Stereobilder, die sich das „binokulare Doppelsehen” sowie die damit verbundene Disparität zweier leicht differierender Bilder zunutze macht.[1] Bereits 1838 stellte der englische Physiker Charles Wheatstone der Londoner Öffentlichkeit sein erstes Stereoskop vor, das mit zwei Spiegeln arbeitete. Da es erst im Jahr darauf gelang, fotografische Bilder herzustellen, wurde das Stereoskop zunächst zum plastischen Sehen von gezeichneten Vorlagen verwendet.

Stereobilder zeigen das gleiche Motiv aus zwei geringfügig verschobenen Perspektiven. Die perspektivische Verschiebung entspricht dabei dem Abstand der menschlichen Augen. Beim Blick durch das Stereoskop werden beide Bilder gleichzeitig wahrgenommen, so dass ein räumlicher Eindruck simuliert wird.

Sir David Brewster (>Kaleidoskop) erfand 1847 ein Stereoskop (Parallaxenstereoskop), das mit zwei Okularen ausgestattet, wesentlich handlicher und daher auch für den Heimgebrauch geeignet war. Inzwischen wurden auch fotografische Stereokarten für die Betrachtung im Stereoskop hergestellt. Die Popularität des Stereoskops war immens. 1850 waren bereits zahlreiche stereoskopische Münzapparate verbreitet, die, im öffentlichen Raum aufgestellt, virtuelle Bilder-Reisen ermöglichten. Auch Betrachtungsapparate für den Heimgebrauch entwickelten sich zum gängigen Unterhaltungsmedium. Stereobilder wurden immer beliebter und waren mit verschiedenen Motiven wie Landschaftsaufnahmen, Stadt- und Architekturansichten, bürgerlicher Interieurs sowie erotischer oder pornografischer Szenen erhältlich.[2]

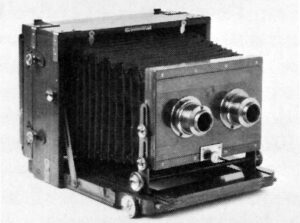

Zur Herstellung der Stereobilder wurde zunächst eine Konstruktion verwendet, bei der zwei Fotoapparate in einem Abstand von 6,5 cm auf einem Balken nebeneinander montiert wurden. Brewster entwickelte schließlich eine erste Stereokamera, die mit zwei versetzten Objektiven ausgestattet war und damit die gleichzeitige Aufnahme von zwei Fotos ermöglichte.

Es gab eine große Bandbreite an stereoskopischen Betrachtungsapparaten. Neben dem Spiegelstereoskop von Wheatstone, dem Parallaxenstereoskop von Brewster oder dem Handstereoskop von Oliver Wendell Holmes waren u.a. die stereoskopischen Apparate der Firma A. Mattey weltweit erfolgreich.

Die enorme Popularität des Stereoskops erklärt sich durch den überraschenden Wahrnehmungseindruck, dank dem sich ehemals flache Abbildungen in räumliche Szenen verwandeln. Zeitgenössische Betrachter, wie Hermann von Helmholtz hoben die „Naturwahrheit” stereoskopischer Bilder hervor, die dem „wirklichen Anblick des abgebildeten Gegenstandes” kaum nachsteht.[3] Tatsächlich stellt sich der räumliche Eindruck im stereoskopischen Bild nur „als punktuelle Erfahrung” ein. Es ist eine Wahrnehmung, die uneinheitlich zwischen kulissenartiger Flächigkeit und „aggressiver Räumlichkeit” changiert.[4] Zudem sind nicht alle Motive bzw. Ansichten für die stereoskopische Betrachtung geeignet.

In der Gegenwart spielt das Prinzip des stereoskopischen Bildes auch im 3D-Film eine wesentliche Rolle. Auch zeitgenössische Künstler, wie Thomas Ruff und William Kentridge, haben auf das Stereoskop zurückgegriffen.[5]

Text: Lilly Lüders

[1] Jonathan Crary, Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, Dresden 1996, S. 123.

[2] Siehe hierzu die kritische und instruktive Revision von Crarys Untersuchung: Linda Hentschel, Pornotopische Techniken des Betrachtens. Raumwahrnehmung und Geschlechterordnung in visuellen Apparaten der Moderne, Marburg 2001, S. 73–108.

[3] Crary 1996, S. 128.

[4] Ebd., S. 130.

[5] Siehe hierzu: Jens Schröter, 3D. Geschichte, Theorie und Medienästhetik des technisch-transplanen Bildes, München 2009; Jens Schröter, Politiken des Raumbildes im Dritten Reich und bei Thomas Ruff, in: Joanna Barck, Jens Schröter und Gundolf Winter (Hg.), Das Raumbild. Bilder jenseits ihrer Flächen, München 2009, S. 199–212.

Literatur/Links:

Brewster, Sir David, The stereoscope – its history, theory, and construction, with its application to the fine and useful arts and to education, London 1856 [Link]

Crary, Jonathan, Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, Dresden 1996, S. 122–140

Crary, Jonathan, Aufmerksamkeiten. Wahrnehmung und moderne Kultur, Frankfurt am Main 2002, S. 118–120

Gronemeyer, Nicole, Optische Magie. Ein Beitrag zur Geschichte der visuellen Medien der frühen Neuzeit, Bielefeld 2004, S. 31

Nekes, Werner, Glossar der optischen Medien, in: Nike Bätzner: Blickmaschinen, Köln 2008, S. 313

Tillmanns, Urs, Geschichte der Photographie. Ein Jahrhundert prägt ein Medium, Stuttgart 1981, S. 187–191.

Von Zglinicki, Friedrich: Der Weg des Films, Hildesheim 1979, S. 166.

Wheatstone, Charles. Contributions to the Physiology of Vision. Part the First. On Some Remarkable, and Hitherto Unobserved, Phenomena of Binocular Vision, in: Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 128 (1838) [Link].

Welt der Stereoskopie. Virtuelles Museum für Stereofotografie und Stereoskopie. Historische Bilder und verwendete Technik. Lexikon der Stereoskopie, URL: http://www.stereoskopie.com/

Praxinoskop

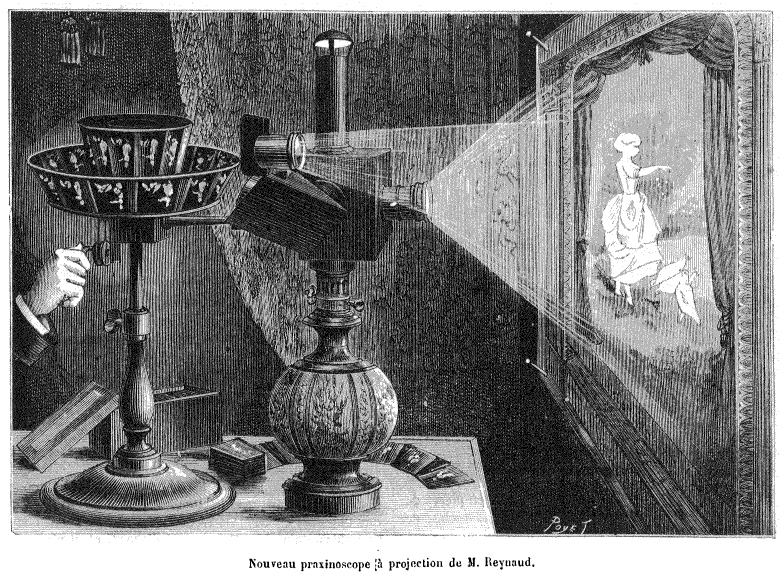

Das Praxinoskop (griech. von praxis = tun, handeln; skopeô = schauen, sehen, wörtl. etwa Tätigkeitsseher) wurde 1877 von dem französischen Wissenschaftler Émile Reynaud patentiert. Reynaud entwickelte dazu Prinzipien der Wundertrommel (Zoetrop) weiter, dem es im Aufbau ähnelt. Anstelle der Schlitze der Wundertrommel, wurden die Bilder beim Praxinoskop über einen polygonalen Spiegelkranz betrachtet, der sich mittig im Inneren der Trommel befindet. Die Bilder des auf der Innenseite der Trommel eingelegten Bildstreifens werden über die einzelnen Spiegelflächen zurückgeworfen. Infolge der Drehbewegung bei der Benutzung werden diese als kontinuierliche Bewegung perzipiert. Mit dem Wegfall der Schlitze des Zoetrops entfällt auch die Dunkelphase und damit das Flimmern beim Bildwechsel.

Berühmt geworden ist Reynaud für das sogenannte Théâtre Optique, für das er sein 1882 entwickeltes und bereits mit einer Laterna Magica kombinierte Projektions-Praxinoskop weiter verfeinerte. Die öffentlichen Vorführungen seiner sogenannte „Pantomimes Lumineuses“ ab 1892 im Musée Grévin in Paris können mit Recht als Geburtsstunde des Zeichentrickfilms gelten. Reynaud war es nun möglich, animierte Bilderprojektionen mit einer Spieldauer von 10 bis 15 Minuten einem großen Publikum vorzuführen. Die gegen Eintritt angebotenen Vorstellungen wurden von Musik begleitet, während der Apparat hinter einer lichtdurchlässigen Leinwand verschwand. Bemerkenswert ist die Kombination aus bewegtem und stillstehenden Bild. Während die Laterna Magica zumeist eine auf Glasplatten gemalte Landschaft auf die Leinwand warf, projizierte das darunter stehende Projektions-Praxinoskop, auf Folienband gemalte Figuren in die Landschaft hinein, die sich – genau wie später im Kino – richtig bewegten. Die längere Spieldauer erreichte Reynaud mithilfe längerer Bildstreifen, die über eine Auf- und Abwickelspule geführt wurde. Reynauds kleines Vorführtheater begeisterte Ende des 19. Jahrhunderts ein breites Publikum. Zu den lebendig wirkenden Figuren, die sich von dem hell erleuchteten Hintergrundbild abzeichneten, wurden parallel Musikstücke gespielt. Zwei der akribisch mit Hand bemalten Filmstreifen (bis zu 700 Bilder pro Film!) sind heute noch erhalten. Pauvre Pierrot (1891) und Autour d’une cabine (1893) vermitteln einen anschaulichen Eindruck der Kunstfertigkeit Reynauds. Später versuchte sich Reynaud auch mit animierten Photo-Peintures.

Text: Tim Fegers

Literatur/Links:

Füsslin, Georg, Optisches Spielzeug oder wie die Bilder laufen lernten, Stuttgart 1993, S. 88.

Nekes, Werner, Glossar der optischen Medien, in: Bodo von Dewitz und Werner Nekes (Hg.), Ich sehe was, was du nicht siehst! Sehmaschinen und Bilderwelten. Die Sammlung Werner Nekes (Aust.-Kat., Museum Ludwig, Köln), Göttingen 2002, S. 430–452, hier S. 445.

Ristow, Jürgen, Vom Geisterbild zum Breitwandfilm. Aus der Geschichte der Filmtechnik, Leipzig 1986, S. 33.

Sauvage, Léo, Du mythe à l’histoire, enquête sur les origines du cinéma, Paris 1985, S. 49–72.

von Zglinicki, Friedrich, Der Weg des Films. Textband, Hildesheim/ New York 1979.

Präsentation von Reynauds Théâtre Optique in der Cinémathèque française, Paris, URL: https://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/theatre-optique-reconstitution-ap-95-1724.html

Herbert, Stephen, Reynaud’s Théâtre Optique„, Abschnitt aus: Dissolving Views and Slow Movies. William Friese-Greene: Close-Up, Part 8, in: The Optilogue July 2022 [→Link]

Les Amis d’Émile Reynaud, Inventions [→Link]

Chronophotographie

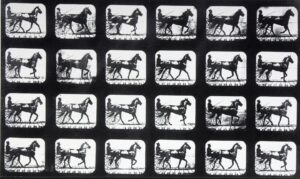

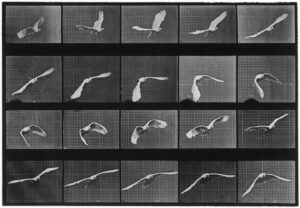

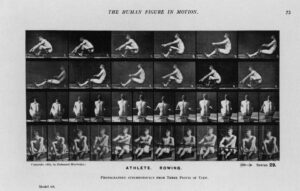

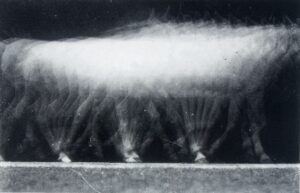

Als Erfinder der Chronophotographie (auch: Serien- oder Mehrfachfotografie) gelten Étienne-Jules Marey (1830-1904), ein französischer Physiologe und Fotopionier, sowie Eadweard Muybridge (1830-1904), ein britischer Fotograf und Erfinder, wobei auch Ottomar Anschütz und Albert Londe Anteil an der Entwicklung der Chronophotographie hatten. Diese entstand vornehmlich durch die Bestrebung, die Bewegungen von Tieren und Menschen mithilfe der Fotografie analysieren zu können. 1872 erhielt Eadweard Muybridge von dem kalifornischen Eisenbahntycoon Leland Stanford den Auftrag, sein Rennpferd zu fotografieren, um dadurch festzustellen, ob es in einer bestimmten Phase des Galopps den Bodenkontakt verliert. Muybridge stellte mehrere Fotoapparate nebeneinander auf, die in kurzen Abständen nacheinander betätigt wurden. Die daraus entstandenen Bilder wurden später nebeneinander gereiht, um den Bewegungsablauf des Pferdes zu vergleichen. Damit konnte Muybridge die physiologischen Bewegungsstudien bestätigen, die Marey zuvor mit grafischen Aufzeichnungsmethoden erzielte. Er stellte fest, dass das Pferd, nachdem es sich vom Boden abgestoßen hat, tatsächlich für einen kurzen Moment in der Luft schwebt.

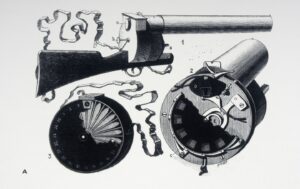

Marey nahm die fotografischen Ergebnisse Muybridges wahr, die 1878 in der Zeitschrift La Nature erschienen. 1882 entwickelte er die fotografische Flinte (auch: Photogewehr), die aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu einem Gewehr diesen Namen trägt. Diese war in der Lage, bis zu 12 mal in der Sekunde auszulösen, wodurch selbst schnelle Bewegungen, wie der Vogelflug, analysiert werden konnten. Wie bei einem Revolver war die Kamera mit einer Trommel ausgestattet, in deren Innerem sich eine kreisförmige Platte befand, die mit 12 Bildern belichtet werden konnte. Noch im selben Jahr entwickelte Marey 1888 den Chronophotographen. Umgekehrt zum Photogewehr ist es hier eine ein rotierender Verschluss (eine Scheibe mit fünf Abblendschlitzen), der in Bewegung versetzt wird, während die fotografische Platte selbst unbewegt bleibt. Die Scheibe wird durch die Hilfe von einer Kurbel in Bewegung versetzt. Damit sich die fotografierten Körperbewegungen besser auf der Platte abbildeten, verwendete Marey häufig einen schwarzen Hintergrund.

Chronophotographien wurden auf unterschiedliche Weise betrachtet. Muybridge entwickelt 1880 das Zoopraxiskop, eine Kombination aus Phenakistiskop und Laterna Magica. Marey verwendete für seine mit dem Photogewehr hergestellten Aufnahmen ebenfalls ein Phenakistiskop. Eine Besonderheit stellt Mareys 3D Zoetrop von 1887 dar, für das er zur Darstellung des Vogelflugs 10 plastische Phasendarstellungen anfertigen ließ, die in einer übergrößen Wundertrommel (Zoetrop) betrachtet wurden.

Text: Lisa Mühlstädt

Literatur/Links:

Marta Braun, Picturing Time, The Work of Étienne-Jules Marey ( 1830-1904), Chicago 1992

C. W. Ceram, Eine Archäologie des Kinos, Darmstadt 1965.

Rossel, Deac, Die soziale Konstruktion früher Filmprojektionen, in: Frank Kessler, Sabine Lenk, Martin Loiperdinger (Hg.), Film und Projektionskunst, Frankfurt am Main 1999, S. 53-77, hier S. 57.

Michel Frizot, Der menschliche Gang und der kinematografische Algorithmus, in: Herta Wolf (Hg.), Diskurs der Fotografie, Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters, Bd. 2, Aufsatz von Fizot, Michel, Frankfurt/ M. 2003, S.456-478.

Daniel Gethmann und Daniel B. Schulz, (Hg.), Apparaturen bewegter Bilder, Münster 2006

Étienne-Jules Marey, La photographie du mouvement. Les méthodes chronophotographiques sur plaques fixes et pellicules mobiles…, Paris 1892 [→ BnF]

Étienne-Jules Marey, Chronophotograph [1893], Frankfurt am Main 1985 [→ BnF]

Eadweard Muybridge, Animal Locomotion. An Electro-Photographic Investigation of Consecutive Phases of Animal Movements. Commenced 1872 – Completed 1885. Volume IX, Horses, Philadelphia 1887 [→ MET] und Eadweard Muybridge, Animals in Motion. An Electro-Photographic Investigation of Consecutive Phases of Animal Movements, London 1899 [→ archive.org]

„Étienne-Jules Marey“, Online-Ausstellung Cinémathèque française, Paris [→Link]

ConedaKOR-Abfrage (Muybridge)

ConedaKOR-Abfrage (Marey)

Bioskop

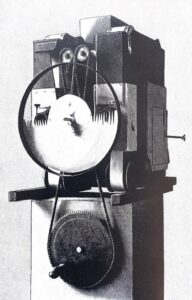

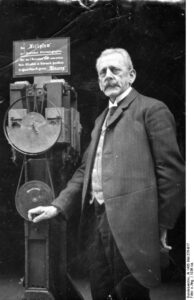

Der 1895 erfundene Projektionsapparat Bioskop (auch Bioscop) ermöglichte mit Hilfe des sogenannten Duplex-Verfahrens erstmals eine fließende Wiedergabe von Bildreihen. Hinter der Erfindung stehen die Brüder Max (1863-1939) und Emil Skladanowsky (1866-1945). Die Familie Skladanowsky war bereits für ihre Nebelbild-Vorführungen mit der Laterna Magica bekannt, die seit dem 18. November 1879 stattfanden.[1] Mit dem Bioskop konnten lediglich sechs bis acht Bilder pro Sekunde gezeigt werden, was bei der Vorführung zu starkem Flimmern führte. Inspiriert durch den Doppelprojektor beim Schnellseher von Ottomar Anschütz (1846-1907) entwickelte Max Skladanowsky deshalb das Duplex-Verfahren, um mit einem doppelten Bildwerfer und zwei Filmrollen die geringe Geschwindigkeit zu kompensieren und darüber eine flüssigere Bewegung zu erzielen.

Das Verfahren war kompliziert und beschwerlich, nicht zuletzt, da es noch keine standardisierten Filmstreifen gab. Nach der Aufnahme mit der Kamera wurde der Negativstreifen zunächst auf Celloidin-Papier kopiert. Anschließend wurden die einzelnen Bilder des Filmstreifens zerschnitten und in alternierender Reihenfolge auf zwei Filmstreifen wieder zusammengeklebt. Zum Schluss wurden die einzelnen Streifen perforiert und mit Metallösen versehen. Es entstanden jeweils zwei Endlos-Schleifen auf 54-mm-Film, weshalb die Bilderreihen mehrfach abgespielt werden konnten. Durch eine vor den Objektiven rotierende halbkreisförmige Scheibe kam es durch die Kurbeltechnik bei der Projektion abwechselnd zur Überblendung jeweils eines Bildwerfers. Die an der rotierenden Halbscheibe angebrachten „Zacken” sorgten dafür, dass dabei weiche Übergänge (ohne Dunkelphase) erzielt werden konnten.

Die erste öffentliche Vorführung des Bioskops fand am 1. November 1895 im Berliner Wintergarten statt. Dieser war insbesondere bekannt für sein Varieté-Programm: Zahlreiche berühmte Künstler:innen und Attraktionen traten hier auf. Die Werbung für ihren Apparat haben die Brüder eigens angefertigt. Diese versprach „[e]in volles Varieté Programm in 15 Minuten”.[2] Wie genau der Projektionsapparat vom Publikum rezipiert und ihr „Akrobatisches Potpourri“ bewertet wurde, ist jedoch umstritten. Nach C.W. Ceram lief das Bioskop-Varieté als Rausschmeißer-Nummer und wurde nicht enthusiastisch von der Presse angenommen.[3] Dagegen argumentiert Friedrich von Zglinicki, dass die Presse sehr wohl positiv über das Bioskop berichtet hat und die Vorführung zum Schluss lief, weil es technisch nicht anders möglich war. Beide sind sich jedoch einig, dass das Bioskop als technische Neuheit wahrgenommen wurde.

Nach der Vorführung im Berliner Wintergarten sollten die Brüder Skladanowsky ihre Erfindung in Paris präsentieren. Als kurz zuvor der Cinématograph der Brüder Lumières erste Erfolge erzielte, wurde die Vorführung des Bioskops abgesagt. Damit wurde der Projektionsapparat der Skladanowskys verdrängt und verschwand mehr und mehr aus der Öffentlichkeit. Emil Skladanowsky trotzte dieser Entwicklung und verbreitete 1928 in der Festschrift „40 Jahre Wintergarten” die These, dass der Wintergarten die eigentliche Weltgeburtstätte des Films gewesen wäre.[4] Im sogenannten Skladanowsky-Streit wurde darum gestritten, ob der Film eine deutsche Erfindung von Max Skladanowsky wäre.

Text: Monique Burandt

Literatur/Links:

C. W. Ceram, Eine Archäologie des Kinos, Darmstadt 1965, S. 148.

Friedrich von Zglinicki, Der Weg des Films (Bildband), Hildesheim/New York 1979.

Friedrich von Zglinicki, Der Weg des Films (Textband), Hildesheim/New York 1979, S. 232-254.

Friedrich von Zglinicki, Die Wege der Traumfabrik. Von Gluckkästen, Zauberscheiben und bewegten Bildern bis zur UFA in Berlin, Berlin 1986.

Rossel, Deac, Die soziale Konstruktion früher Filmprojektionen, in: Frank Kessler, Sabine Lenk, Martin Loiperdinger (Hg.), Film und Projektionskunst, Frankfurt am Main 1999, S. 53-77, hier S. 57.

Vogl-Bienik, Ludwig, Skladanowsky und die Nebelbilder, in: Frank Kessler, Sabine Lenk, Martin Loiperdinger (Hg.), Film und Projektionskunst, Frankfurt am Main 1999, S. 83-99.

Skladanowskys Bioscop, URL: https://www.filmmuseum-potsdam.de/Skladanowskys-Bioskop-index.html

Max Skladanowsky. Glasmaler, Tüftler oder Filmpionier, Bundesarchiv

Cinématographe

,Mon frère, en une nuit, avait inventé le cinématographe‘

(Auguste Lumiére)

Der Cinematograph war ein Apparat der Gebrüder Louis und Auguste Lumière, der Filmkamera, Kopiergerät und Filmprojektor in einem war. Die Idee zum Kinematographen entstand in Anlehnung an Edisons Kinetoskop. Im Gegensatz zu den schweren und immobilen Guckkästen, die immer nur einer Person die Betrachtung ermöglichten, bot der Cinématographe Lumière eine wesentlich einfachere Handhabung. Die Brüder, die sich zuvor auf die Produktion fotografischer Platten spezialisiert hatten, erkannten sofort das kommerzielle Potenzial, das darin bestand, bewegte Bilder auf eine große Leinwand zu projizieren, die von möglichst vielen Zuschauern bestaunt werden konnte.

Am 13. Februar 1885 als Patent angemeldet, ist für den 22. März 1895 eine erste Demonstration des Apparats vor der ‚Societe d’Encouragement pour l’Industrie nationale‘ dokumentiert. Die erste öffentliche Vorführung (für ein zahlendes Publikum) fand jedoch erst am 28. Dezember 1895 im ‚Salon Indien‘ des Pariser Grand Café (Boulevard des Capucines 14) statt. Gegen eine Eintrittsgebühr in Höhe von 1 Franc wurden den 33 Zuschauern zehn Kurzfilme gezeigt, die zusammengenommen eine Vorstellungszeit von rund 20 Minuten ergaben. In den folgenden Tagen stieg die Zahl der Interessenten kontinuierlich an, sodass im Januar 1896 täglich bis zu 2500 Zuschauer die Vorführungen besuchten.

Statt den Cinématographen zu vermarkten, lizenzierten die Lumières ihre Erfindung nur an von ihnen ausgebildete Kameraoperateure. Berühmt ist die Anekdote, dass Georges Méliès, der einen Cinématographen erwerben wollte, dadurch gezwungen war, selbst einen zu konstruieren. Die Filme der Lumières wurden dennoch in kürzester Zeit auch weltweit verbreitet. Sogenannte Cinématographen-Theater eröffneten in London, Brüssel, Bombay, Montreal, Sydney und New York.

Text: Laura Capricano

Literatur/Links

C. W. Ceram, Eine Archäologie des Kinos, Darmstadt 1965, S. 148-153

Hilmar Hoffmann (Hg.), Vom Guckkasten zum Cinématographe Lumière (Aust.-Kat., Deutsches Filmmuseum, Frankfurt), Frankfurt/M. 1986

Jacques Rittaud-Hutinet, Auguste et Louis Lumiére. Les 1000 premiers films, Paris 1990

Deac Rossel, Die soziale Konstruktion früher Filmprojektionen, in: Frank Kessler, Sabine Lenk, Martin Loiperdinger (Hg.), Film und Projektionskunst, Frankfurt am Main 1999, S. 53-77, hier S. 71-75

„The Lumière Cinématographe“, Online-Ausstellung Cinémathèque française, Paris [→Link]

L’œuvre cinématographique des frères Lumière, URL: https://catalogue-lumiere.com/

ConedaKOR-Abfrage (Cinématographe)

ConedaKOR-Abfrage (Filme der Gebrüder Lumiéres)