Michael Diers

Bilder nach (Film-)Bildern.

Die Fotografie zeigt eine junge Frau, die im Begriff steht, ein Buch aus dem Regal zu ziehen. Möglicherweise fragend an eine außerhalb des Bildes befindliche Person gewandt, ob es der richtige Titel sei, eventuell auch ängstlich oder im Zweifel darüber, ob sie ihn überhaupt herausziehen dürfe, sieht sie sich soeben um. Auf den ersten Blick stellt der gezeigte Ausschnitt der Bücherwand nur einen allgemeinen Hintergrund der kleinen Szene mit der zugleich zurück- und »himmelwärts« blickenden Halbfigur – Buchhändlerin, Kundin oder Leserin – dar, den zweiten und näheren Blick allerdings leitet nicht nur die Richtungsvorgabe des hochgereckten Arms, sondern auch die eben hier angesiedelte maximale Tiefenschärfe der Aufnahme zu dem bereits leicht vorgekippten Buch hin.

Wie die Hand ihr Ziel in diesem Buch hat, so gelangt auch das Auge des Betrachters bald an eben diese Stelle, wo auf dem Buchrücken in Versalien deutlich von einem »DIALOGUE« zu lesen ist. Von welcher Art Dialog die Rede ist, läßt sich per Konjektur zunächst nur bedingt ermitteln, dann aber durch bibliographische Recherche exakt als »The Visual Dialogue« bestimmen. So nämlich lautet der Titel eines erfolgreichen, ab 1967 in mehreren Auflagen erschienenen Buches von Nathan Knobler, das sich als »An lntroduction to the Appreciation of Art« einem breiteren Publikum zur Lektüre empfiehlt. Reich illustriert, handelt Knoblers umfangreiche Übersichtsdarstellung gut verständlich von der Kunst, ihren Epochen, ästhetischen Phänomenen und Techniken.[1] Für diese »Lesart« des Titels auf Shermans Fotografie spricht darüber hinaus der Kontext: Ringsum sind auf dem Bord (Phaidon-)Kunstbücher aufgereiht, darunter die Paperback-Ausgabe von Jack Burnhams »The Structure of Art« sowie ein Band über »American Art since 1900«. Auf dem mittleren Regalbrett folgen Filmbücher (»The Movies«, »Crimes of Horror«, »Stars of the Twenties«) sowie Fotoliteratur, unter anderem – in zentraler Position, fast in einer Achse mit dem »Dialogue«-Band darüber – die berühmte Autobiographie von Edward Steichen, »A Life in Photography«.[2] Bei dieser Bücherparade, welche der Trias von bildender Kunst, Film und Fotografie, jeweils mit US-Schwerpunkt, gewidmet ist, wird man kaum an eine zufällige Auswahl, vielmehr an eine überlegte Inszenierung denken und das Bild insgesamt als ein programmatisches Selbstporträt begreifen können. Mit den Sachgebieten Kunst, (Hollywood-)Film und (Porträt-)Fotografie weist es sprechend hin auf drei ausgeprägte Interessen- und Arbeitsgebiete der Künstlerin, die hier in die Rolle einer (Film-)Blondine geschlüpft ist, die das Klischee des Dummchens zugleich provoziert wie konterkariert.[3] Daß sich im übrigen in der Bibliothekswand über die illustrierten Bücher eine veritable Bilderwand verborgen hält und daß das fotografisch in Szene gesetzte Verlangen gerade darauf abzuzielen scheint, in den Büchern auf (Vor-)Bilder zu stoßen, macht die Fotografie anspielungsreich und selbstreflexiv deutlich.

Im vorliegenden Zusammenhang läßt sich Shermans Untitled Film Still, # 13 als ein ebenso theoretisch begründetes und buchstäblich repräsentiertes wie praktisch demonstriertes und bildlich eingelöstes Plädoyer für das Zusammenspiel der Künste begreifen, wobei Film und Fotografie als persönlich favorisierte Leitmedien herangezogen werden und in den »intermedialen«, hier den visuellen Dialog treten.

[1] Nathan Knobler, The Visual Dialogue. An Introduction to the Appreciation of Art, New York, Chicago u.a.O.21971, 502 Seiten, 594 Illustrationen; der Autor schreibt mit seinem Buch an gegen die »visual illiteracy« seiner Zeit (Einleitung) und handelt insbesondere von dem »dialogischen« Verhältnis des Künstlers und des Betrachters zum Werk; ein eigenes Kapitel ist der Fotografie gewidmet (S. 145ff.).

[2] Edward Steichen, A Life in Photography, New York 1965; dt.: Ein Leben für die Photographie, Wien, Düsseldorf 1965; vgl. im übrigen Steichens Aufnahme Die Matriarchin aus dem Jahr 1935 (Abb. 164) mit der Darstellung einer würdigen, ein Buch oder die Bibel lesenden Greisin.

[3] [Auf der Suche nach möglichen (Vor-)Bildern aus der Filmgeschichte kann insbesondere die Rolle von Brigitte Bardot in Jean-Luc Godards Le Mépris (1963) angeführt werden. Dort übernimmt ein Kunstband mit erotischen Darstellungen romanischer Wandmalereien die Funktion eines anspielungsreichen ‚Dialoges‘, der über die gesprochenen Worte hinausgeht. Es handelt sich um den Band: Jean Marcedé, Roma amor. Essai sur les représentations érotiques dans l’art étrusque et romain, Genève, Paris, Hamburg, New York 1961. T.H.]

Zum Autor

Michael Diers ist Kunst- und Bildhistoriker und war bis bis zu seiner Emeritierung Professor für Kunstgeschichte an der Hochschule für bildende Künste Hamburg sowie am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine jüngste Publikation widmet sich in exemplarischen Analysen der politischen Kunst der Gegenwart: Michael Diers, Gegen den Stich. Die Kunst und ihre politischen Formen, Berlin 2023.

Der vorliegende Text wurde mit freundlicher Genehmigung des Autors entnommen aus: Michael Diers, Bilder nach (Film-)Bildern. Über Interferenzen von Fotografie und Film bei Andreas Gursky, in: ders., Fotografie Film Video. Beiträge zu einer kritischen Theorie des Bildes, Hamburg 2006, S. 111–139, hier S. 114–116.

Friederike Horstmann

Gegen Pathos und Patriarchat. Zu May Spils’ Debütfilm Das Portrait

Über einen Besuch in Oberhausen im Jahr 1965 gemeinsam mit Klaus Lemke sagt May Spils: „Ich habe mir alle Filme angesehen und gefunden: Das kann ich auch.“ Ein Jahr später realisiert sie ihren zehnminütigen Debütfilm und nennt ihn kurz: „Das Portrait“ – ein Farbfilm über die Schwierigkeiten einer Malerin bei der Herstellung eines Selbstbildnisses. Sachlichkeit und Singular des Titels sind insofern Vorspiegelungen falscher Tatsachen, als „Das Portrait“ mit optischer Opulenz in multimediale Metamorphosen gerät. Bücher und Bilder produzieren einen diskursiven Überschwang und dienen der von Spils selbst gespielten Künstlerin zur Inspiration und Imitation für die eigene Porträtproduktion. Ohne Rücksicht auf gängige Klassifizierungen verknüpft die Montage Frauenporträts aus der Geschichte von Malerei, Fotografie und Werbung. Temporeich springt sie zwischen den Zeiten, Medien, Genres. Damit verknüpfen sich Fragen nach der Konstituierung von Medien und Gender.

Die zeitgenössischen Kritiken attestieren dem Film ein narzisstisches Spiel mit hübschen Schauwerten: Sie beschreiben die Frauenfigur als „kapriziöse Dame“ (National-Zeitung Basel), als „photogenes Figürchen“ (Abendzeitung München), als „keck und in sich selbst verliebt“ (Bayern-Kurier), als ein „um sich selbst kreisendes Schmalbeinmädchen“ (Die Welt), als „intelligentes, selbstherrliches und originelles Narzißchen“ (Spandauer Volksblatt), als „pfiffiges, dunkelstimmiges Mädchen im Minirock“ (Abendzeitung München). Den Film selbst bezeichnen die Kritiken als „munteres Allotrion“ (National-Zeitung Basel), als „kecken Versuch in Pop Art“ (National-Zeitung Basel) und „autobiographisch getöntes, buntes, flottes, etwas kokettes, etwas niedliches Selbstporträt“ (Abendzeitung München).

Abgesehen von der Historizität archivstaubiger Adjektive ist deren inflationärer Gebrauch auffallend. Roland Barthes hatte einmal für die Musikkritik festgestellt, dass das Werk in die ärmste linguistische Kategorie, das unvermeidliche Adjektiv übersetzt wird: Nicht nur Musik erhält mit Vorliebe ein Attribut. Frau und Film werden durch Adjektivakkumulationen be- und verurteilt: Die Frau wird durch den Gebrauch diverser Diminutive verharmlosend verniedlicht, der Film als „ein Versuch“ marginalisiert. Als ein moralischer Fingerzeig gegen die Eitelkeit der Selbstliebe wird Spils‘ Selbstporträt mit dem Narziss-Mythos assoziiert. Im Gegensatz zu dessen tragischem Verlauf wird die Porträtproduktion in Spils‘ Film von heiterem Einfallsreichtum durchkreuzt. Die Künstlerin erprobt unterschiedliche Techniken, Materialien und Hilfsmittel zur Erstellung des eigenen Porträts: von expressiven Pinselbewegungen über gymnastische Übungen bis hin zu inspirierendem Konsum von Alkohol und Abbildungen.

Alle ihre Versuche begleitet eine nüchterne, männliche Stimme aus dem Off. Sie verkündet Gebrauchsanweisungen zur Malerei. Die essentialistischen Aussagen zu Kunst und Künstlertum sind den gesammelten Schriften „Farbe und Gleichnis“ von Henri Matisse entnommen. Der Cut-up-Text reiht apodiktische Aussagen aneinander. Er erteilt der Künstlerin Ratschläge – Mansplaining im Jahre 1966, Sprache oder besser Voice-over als Herrschaftsinstrument hätte man im zeitgenössischen Politjargon damals dazu gesagt. Zum Voice-over schreibt der Filmkritiker Béla Balázs 1930: „Solche Stimmen aus der Luft bekommen aber irgendein Pathos, sie wirken manchmal unpersönlich, geisternd und orakelhaft, was auch nicht immer am Platze ist.“

„Das Portrait“ ironisiert die onkel- wie orakelhafte Autorität solch einer ins Bild hineinklingenden Stimme durch diverse Manöver. Vordergründig schlüpft Spils in die Rolle einer naiven Künstlerin, folgt den formelhaften Direktiven des Voice-overs und lebt die gedankliche Theorie als körperliche Praxis aus. Lösungen sind nicht über vertrackte Überlegungen zu haben, sondern vielmehr einfach und naheliegend. Dadurch werden humorvolle Effekte erzeugt und Pathos und Patriarchat Grenzen gesetzt. Einfallsreich opponiert die Malerin gegen verquaste Verbalunterweisungen, gegen angestrengtes Arbeitsethos, gegen die Ideologie vom Künstlergenie. Lustvoll scheitert sie an den Gebrauchsanweisungen aus dem Off. Zum Schluss wechselt sie den Kurs und findet so eine Möglichkeit, ein Selbstporträt zu realisieren.

Zur Autorin

Friederike Horstmann schreibt, lehrt und forscht zu Kino und Kunst.

Sie war von 2016-2023 wissenschaftliche Mitarbeiterin am

filmwissenschaftlichen Seminar der Freien Universität Berlin und ist

Dozentin an der DFFB und Mitherausgeberin des „Wörterbuchs

kinematografischer Objekte“ (Berlin 2017) und von „Feminismus und Film“ (= Nach dem Film 17, 2019).

Der Text ist zuerst am 19. April 2023 als Beitrag für Perlentaucher erschienen, URL: https://www.perlentaucher.de/im-kino/filmkritik-zu-das-portrait-von-may-spils.html

Double Vision: Varda/Farocki

Transkriptionen nach:

Agnès Varda, Une minute pour une image (1982) [Link] &

Harun Farocki, Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (1988) [Link].

1960 in Algerien, ein zum Militär eingezogener Soldat…

Ich kenne dieses Bild, es ist aus den Militär-Archiven.

Der Fotograf verwahrte die Negativ-Scans für 20 Jahre in einer Schublade.

Marc Garanger, fotografiert die Gesichter von Frauen, die noch nie fotografiert wurden.

Es war zur Zeit des Algerienkrieges, der Fotograf wurde einberufen.

Die Frau und die anderen Dorfbewohner mussten für ihn zur Erstellung der obligatorischen Ausweise posieren.

Sie sollen Identitätskarten bekommen.

ER wurde einberufen und SIE wurde gezwungen ihren Schleier abzulegen.

Gesichter, die bisher den Schleier getragen haben.

Die Gewalt, die gegen beide ausgeübt wurde, wird besonders in der unglaublichen Trotzigkeit der Frau sichtbar.

Der Schleier bedeckt Mund, Nase, Wangen – und lässt die Augen frei.

Während ihr unordentliches Haar den Eindruck von Schmerz, Emotion und Aufregung erweckt, verdichtet sich die Anspannung in ihrem Gesicht zusammen mit dem verbitterten Stirnrunzeln und der starren Wut in ihrem Gesichtsausdruck zu einem entschiedenen NEIN.

Die Augen müssen es gewohnt sein, einen fremden Blick zu begegnen.

Der Mund kann es nicht gewohnt sein, angeschaut zu werden. Ein Mund, um etwas schmecken zu können, muss seinem Gegenstand

nahekommen.

Das Auge, um sehen zu können, es kann seinem Gegenstand fernbleiben.

Sie wird vielleicht einen Befehl annehmen, jedoch wird sie sich nicht unterwerfen.

Ich bin gerührt von dem Gesicht dieser Frau und von diesem Fotografen, dem es bei seiner schmutzigen Arbeit für das Militär gelungen ist, die Wahrheit über die Geschehnisse einzufangen.

Transkription: Kobe Linder und Tim Fegers.

Polina Bondarenko

Einblicke in Warhols Factory

Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie Andy Warhols Screen Tests entstanden sind, hilft es, eine Fotografie heranzuziehen, die im Umkreis der Aufnahmen angefertigt wurde. Billy Name, der als festes Mitglied des Factory-Kollektivs eine Vielzahl von Fotografien angefertigt hat, dokumentiert hier, wie Ivy Nicholson, ein berühmtes Modell der sechziger Jahre, 1966 für einen Screen Test posiert. Auffällig ist das grelle Scheinwerferlicht, das von links kommend in das mit Silberfolie ausgekleidete Studio leuchtet. Ein weiterer Scheinwerfer befindet sich vor dem Modell postiert, so dass dessen Gesicht komplett überstrahlt ist. Eine Reihe weiterer Personen ist anwesend, die jedoch nur wenig beeindruckt scheint, von der hell ausgeleuchteten Szene.

Bei der Anfertigung der Screen Tests wurde einem bestimmten Set von Regeln gefolgt, die Warhol eigens hierfür etabliert hatte. Jede Person musste ähnlich wie bei der Anfertigung von Passbildern gut beleuchtet und frontal gefilmt werden. Mit einer Laufzeit von drei Minuten entsprachen die dabei entstandenen Filme der Länge einer standardisierte Filmrolle. Durch die Verlangsamung von 24 auf 16 Bilder pro Sekunde entstand eine Art Slow-Motion Effekt, wodurch sich die Aufnahmen bei der Betrachtung um circa eine Minute verlängerten.[1] Die Aufgenommenen reagierten jeweils unterschiedlich auf die Situation. Bei einigen ist die Nervosität, die eigene Unsicherheit über das zur Situation passende Verhalten, deutlich zu spüren. Gelegentlich wurden Aufnahmen in Gang gesetzt, ohne dass dauerhaft jemand hinter der Bolexkamera verblieb.[2] Einmal eingerichtet registrierte die unbewegte Kamera selbst die kleinsten Bewegungen. Umgekehrt zeugen die teils ziellos schweifenden Blicke von der Anwesenheit der Kamera und dem Bewusstsein über den Moment der Beobachtung. Warhol greift hier auf eine Praxis von Probeaufnahmen im Rahmen von Film-Castings zurück.[3] Doch anstatt eine Rolle spielen zu lassen, lautete die Anweisung, still zu sitzen, in die Kamera zu schauen und möglichst nicht zu blinzeln.[4] Warhol dokumentierte auf diese Weise zahlreiche seiner Freund*innen die zugleich einen Querschnitt der damaligen Kunstszene darstellten. Sänger*innen, Tänzer*innen, Schauspieler*innen, Musiker*innen, Maler*innen und Galerist*innen sowie beinahe alle, die Warhols Factory betraten, wurden porträtiert.[5] Umgekehrt lässt sich dieses 472 Filme umfassende Panorama mit Personen im Umkreis von Warhol auch als ein schillerndes Porträt der Factory selbst interpretieren sowie dem breiten sozialen Netzwerk, das sich dort bildete:

„Die Factory baute Warhol gleichsam zu einer gigantischen Fotobox aus, indem er zwischen 1964 und 1966 von allen möglichen Leuten, die hereinkamen und irgendwie gut aussahen oder interessant erscheinen, bekannt oder unbekannt waren, Fotos machte oder gar einen Dreiminutenfilm machen ließ.“ [6]

Katharina Sykora

Anmerkungen

[1] Angell, Callie: The Films of Andy Warhol. Catalogue Raisonné. Andy Warhol Screen Tests, New York 2006, S. 12.

[2] Sykora, Katharina: Superlative des Begehrens oder Dem Porträt den Prozeß machen. Zu Andy Warhols Konzept der Most Wanted Men, in: Thomas Hensel, Klaus Krüger und Tanja Michalsky (Hg.), Das bewegte Bild. Film und Kunst, München 2006, S. 213.

[3] Ebd., S. 212.

[4] Merck, Mandy: Susan Sontag’s Screen Tests, in: Davis Glyn: Warhol in ten takes, London 2013, S. 64.

[5] Meyer, Roland: Operative Porträts. Eine Bildgeschichte der Identifizierbarkeit von Lavater bis Facebook, Marburg 2020, S. 299.

[6] Sykora 2006, S. 211.

Sophia Stubbig

Das Kino und der Tod

„Der Tod ist ein Axiom des Kinos – so wie die Liebe und das Verbrechen und die Realaufnahme Axiome des Kinos sind. […] Wenn man sagt, dass der Tod ein Axiom des Kinos sei, dann stimmt das nicht auf den ersten Blick: Es ist eher das Töten, das das Kino beschäftigt und weniger der Tod.“ [1]

Hartmut Bitomsky

Mit seinem Essayfilm Das Kino und der Tod (1988) schuf der deutsche Autor und Filmkünstler Hartmut Bitomsky den ersten Teil zu einer „Anthologie des Kinos“, die nachfolgend von den Filmen Das Kino und der Wind und die Photographie (1991) sowie Kino Flächen Bunker (1991) ergänzt wurde.[2] Bereits zuvor hatte Bitomsky eine Methode etabliert, in der er Filme nicht mehr über Filmausschnitte, sondern mittels Fotografien analysiert, die entweder aus Filmkopien (Kadervergrößerungen) gewonnen wurden oder auf Standfotos zurückgehen, die begleitend zu den Filmen in Umlauf gebracht wurden. In Das Kino und der Tod beginnt Bitomsky mit einer Szene aus dem Film Betrayed Woman (Verratene Frauen, USA 1955) von Edward L. Cahn. Wie bei den übrigen Beispielen der Fall, lässt Bitomsky den Film anhand einer „Fotosequenz“ Revue passieren.[3] Auf dem ersten Bild ist ein von Polizisten belagerter Fabrikeingang zu sehen. Die bewaffneten Männer haben sich in Deckung gebracht und zielen auf eine verschlossene Tür. Was sich im Inneren zuträgt, zeigt die nachfolgende Fotografie. Zu sehen ist ein Mann und eine Frau, die sich innig umarmen und einander küssen. Dass sie um die Anwesenheit der Polizisten wissen, verrät der Gesichtsausdruck der Frau, der von Angst oder Unsicherheit erfüllt ist. Eine schicksalhafte Entscheidung muss getroffen werden, wie zum Abschied hält und küsst die Frau den Mann, der unterdessen eine Pistole in seiner rechten Hand hält. „Er hat nur noch die Wahl“, referiert Bitomsky aus dem Off, „sich zu ergeben oder sich den Weg freizuschießen, und koste es das Leben.“[4] Ein letztes Mal umarmt die Frau ihn, jedoch eher, um ihn fest- oder zurückzuhalten. Die Dramatik der Szene lässt erahnen, dass dieser Versuch ein bitteres Ende nehmen wird. Dabei hat der Film, genau wie Bitomskys eigener Film, gerade erst seine erste Minute hinter sich gebracht, wie der Kommentar des Kritikers bemerkt:

„Es ist eine Anfangsszene aus dem Film Betrayed Woman. […] Diese Szene setzt den Tod gegen das Leben. Mit dem Tod anzufangen, ist ungewöhnlich genug. Der restliche Film versucht, die Anfangsminute moralisch wieder gutzumachen.“ [5]

Aber diese Minute genügt bereits, um daraus das oben genannte Axiom abzuleiten. Die Motive von Liebe, Verbrechen und Tod finden in der Fotosequenz zu einer unverbrüchlichen Einheit. Und der Gegenstand dieser Einheit ist das Kino, womit zugleich der Titel Das Kino und der Tod weiter an Plausibilität gewinnt. Der Autor war bis hierhin vornehmlich über seine Stimme vernehmbar. Gelegentlich ist seine rechte Hand zu sehen, wie diese die Fotografien vom Stapel zieht. Die Fotosequenz endet mit einem Schnitt auf eine Nahaufnahme, in der Bitomsky selbst zu sehen ist. Im Hintergrund der dunkel gehaltenen Szene sind Bücherregale mit zahlreichen Büchern zu sehen. Selbst in die Betrachtung der Fotografien versunken, setzt er seinen Kommentar weiter fort. Hier wird eine Synthese vorgenommen, das Axiom als allgemeines Prinzip ausgewiesen, belegt durch eine weitere Bildstrecke mit Beispielen von Schauspieler:innen, die den „Kinotod“ gestorben sind. Bitomsky dagegen setzt sich hier als Autor, Filmdenker, Nacherzähler und Kritiker in Szene, der eine Auswahl von Filmen analysiert und kritisiert.[6] Seine Gedanken kreisen um die gezeigten Bilder, bedienen sich einiger Zitate und Lektüren, bevor sie sich über die Stimme in Bitomskys Ausdruck verschaffen.

Diese Vorgehensweise erinnert an Raymond Bellours Aufsatz Der unauffindbare Text.[7] Darin weist der französische Filmtheoretiker darauf hin, dass der filmische ‚Text‘ nicht „zitierbar“ und daher „unauffindbar“ sei.[8] Bellour begründet dies mit einem Vergleich zur Analyse von Texten. Dort besteht die Möglichkeit, Teile des Textes per Zitat wiederzugeben. Bei der Filmanalyse jedoch muss der Text des Films, das heißt seine perzeptive Gestalt, in einen anderen Code, nämlich den des Textes, übertragen werden. Die Filmanalyse kann nicht auf die gleiche Weise auf Zitate zurückgreifen, da das „filmische Bild“ immer in Bewegung und daher ‚unauffindbar‘ ist. Es müssen daher andere technische Mittel erprobt werden.[9] Indem Bitomsky für seine Analysen den ‚Text‘ des Films nicht nur versprachlicht, sondern ihn darüber hinaus und unter Zuhilfenahme der Fotografie auch anhält, etabliert er einen kritischen Diskurs, dessen Früchte nicht mehr auf die Herstellung eines Textes, das heißt einer schriftlichen Filmanalyse aus sind, sondern vielmehr auf eine Form der Analyse, die sich selbst im Medium Film realisiert.

Anmerkungen

[1] Bitomsky, Hartmut: Das Kino und der Tod (Filmtext), in: Antje Ehemann, Harun Farocki und Sabine Breitwieser (Hg.), Kino wie noch nie, Ausst.Kat. (Generali Foundation, Wien) Köln 2006, S. 39–55, hier S. 40.

[2] Lang, Frederik, Hartmut Bitomsky. Die Arbeit eines Kritikers mit Worten und Bildern, Wien 2020, S. 151.

[3] Ebd., S. 152ff.

[4] Bitomsky 2006, S. 39.

[5] Ebd., S. 39.

[6] Lang 2020, S. 158.

[7] Bellour, Raymond, Der unauffindbare Text, in: montage AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation, Jg. 8 (1999), Nr. 1, S. 8–17.

[8] Ebd., S. 23.

[9] Ebd., S. 25ff.

Vanessa Zimmer

Ein Augenaufschlag aus La Jetée

Von einem Film im gewöhnlichen Sinne lässt sich im Falle von Chris Markers Ciné-Roman La Jeteé (1962) nur bedingt sprechen. Dem Blättern in einem Fotobuch verwandt, handelt es sich eher um eine Bilderstecke, die mittels filmischer Überblendungen in Bewegung versetzt wird. Es gibt jedoch einen Moment, der aus dieser Struktur herausfällt und der sich dadurch umso wirkungsvoller im Gedächtnis einprägt. Es ist die einzige Stelle, in der die sonst unbewegten Fotografien mit einem Moment filmischer Bewegung verschmelzen. Die Szene beginnt mit einem ‚Augenaufschlag‘ in Form einer Schwarzblende. Aus dem Dunkel heraus wird allmählich das in Nahaufnahme gezeigte Gesicht einer schlafenden Frau (Hélène Châtelain) sichtbar. Die nachfolgenden Fotografien, die allesamt mit Überblendungen sowie Auf- und Abblenden versehen wurden, vertiefen den intimen Moment der Beobachtung, der selbst die kleinsten Bewegungen der Schlafenden registriert. Durch den sanften Lichteinfall in der Szene erscheint es, als ob der Moment der Beobachtung auf den Augenblick des Erwachens fällt, mit dem ein neuer Tag beginnt. Korrespondierend hierzu beginnt die Szene mit dem Gezwitscher von Vögeln, deren Laute allmählich lauter und näher scheinen. Den Moment größter Lautstärke erreicht das Gezwitscher, als die Frau langsam ihre Augen öffnet und in die Kamera blinzelt. Unversehens wurde die durch Blenden animierte Fotostrecke durch die Integration einer Filmsequenz belebt. Der abgelichtete Körper pulsiert im Rhythmus der Atmung und auf dem Mund scheint sich ein Lächeln abzuzeichnen. Der Blick zielt auf die Betrachter, die sich in ihrer Beobachterrolle ertappt fühlen und der eigenen Überraschung angesichts dieser unerwarteten ‚Rührung‘ gewahr werden.

Albina Salata

Eisensteins Formalismus

Die hier ausgewählte Kadervergrößerung aus Sergej M. Eisensteins Film Beshin lug (1935–37) zeigt den Bauernjungen Stepok, der inmitten eines Weizenfelds stehend seine hochgehobenen Arme in den nächtlichen Himmel streckt. Weniger typisch als das weiße Leinenhemd ist das geknotete Halstuch, dass ihn als Leninpionier ausweist. Tatsächlich basiert die im Film thematisierte Figur des Stepok auf der Geschichte des 13-jährigen Jungen Pawlik Morozow, der seinen Vater bei den Behörden anzeigte. Selbst wohlhabender Bauer, hatte dieser sein Getreide versteckt und sich im Widerstand gegenüber dem Kollektivismus der Sowjets geübt. Aus Enttäuschung und Wut über den Verrat tötete der Vater schließlich seinen Sohn, während Morozow zur sozialistischen Heldengestalt und Pionierikone stilisiert wurde. Das Filmbild fängt den Moment von Stepoks Auferstehung ein. Sein verzerrtes Gesicht, sein starrer Blick und die exaltierte Gestik, deuten auf den ihm zugefügten Schmerz zugleich aber auch auf einen Moment der Selbstermächtigung. Hier lassen sich leicht Parallelen in Richtung biblischer Themen entdecken. Entgegen dem sowjetischen Kanon verknüpft Eisenstein das Narrativ der revolutionären Neubildung der Gesellschaft nach kommunistischen Prinzipien mit der Figur des christlichen Märtyrers. Hier kann eine Ursache dafür ausgemacht werden, weshalb der Film nicht durch die sowjetische Zensur gelangte und sich dem Vorwurf des Formalismus ausgesetzt sah.

Franziska Bouchon

Wim Wenders: Mit Bildern sehen

Alice in den Städten (R: Wim Wenders, 1974) beginnt mit einer Reihe von Kameraschwenks (K: Robby Müller), die vom Himmel herab auf die Szenerie eines Badestrands nahe einer Großstadt führen. Schließlich kommt die Kamera auf dem Gesicht des Protagonisten des Films zu stehen, der im Schatten einer Strandpromenade sitzt. Es handelt sich um den Journalisten Phillip Winter (Rüdiger Vogler), der gerade dazu ansetzt mit seiner Polaroidkamera ein Foto anzufertigen. Über das Motiv wissen die Betrachter vorerst noch nichts. Die Kamera lässt sich viel Zeit, die Regungen seines Gesichts einzufangen, während Winter beobachtet, wie das fotografierte Motiv allmählich auf dem Polaroid-Bild erscheint. Sein Blick hebt sich und nach einem Schnitt weist die Kamera, den Blick des Fotografen folgend, hinaus auf das offene Meer und die Brandung. Nach einem Gegenschuss auf Winter folgt schließlich eine Nahaufnahme der angefertigten Fotografie. Ihr Motiv stimmt mit der Sicht auf das Meer überein, die zuvor von der Filmkamera eingefangen wurde. Stärkere Kontraste und eine strengere Komposition heben den Bildcharakter der Fotografie gegenüber dem Bewegungsbild des Film hervor. Zu einer weiteren Akzentuierung trägt das Gitarrenspiel auf der Tonspur bei, das just an dieser Stelle verklingt. Dafür tritt der Klangteppich der Umgebung in den Vordergrund, bis Winter das Lied Under the Boardwalk (The Drifters, 1964) zu singen beginnt, das sicher nicht zufällig auf den Standort Winters verweist. Nach dem Wechsel in eine halbnahe Einstellung offenbart sich, dass Winter schon eine ganze Reihe von Aufnahmen vermutlich desselben Motivs angefertigt hat. Entsprechend lange dürfte er sich am Strand aufgehalten haben. Eine deutlich spürbare Schwermut liegt über dieser Szene. Winter scheint auf etwas zu warten. Das Verrinnen der Zeit manifestiert sich in der Anzahl der Fotografien, die motivisch wie medientechnisch eher im Stillstand verharren.

Tatsächlich hat Winter den Auftrag, für einen Verlag über die amerikanische Landschaft zu schreiben. Doch scheinbar fehlen ihm die Worte, um das Gesehene festzuhalten. Stattdessen fertigt er unentwegt Fotografien an und lässt sich treiben. Als er später im Büro seines Verlagsvertreters erscheint, wird er barsch zurechtgewiesen: „Sie sollten keine Fotos machen. Sie sollten eine Geschichte schreiben.“ Es scheint, als könne diese Geschichte nur in Bildern erzählt werden, wie Winter entgegnet: „Ich weiß, aber die Geschichte handelt von Sachen, die man sehen kann. Von Bildern und Zeichen.“ Das hierin auch ein Reflex auf die Ebene der Filmherstellung vermutet werden kann, verdeutlicht Winters weitere Rechtfertigung: „Wenn man durch Amerika fährt, dann passiert da was mit einem. Durch die Bilder, die man sieht. Und der Grund warum ich so viele Fotos gemacht habe, das ist ein Teil der Geschichte.“

Tim Fegers

Blade Runner: Fotografie im Zeitalter der Replikanten

„Wir sehen, wie man sich im Jahre 1982 die Zukunft der Fotografie […] vorstellte.“[1]

Bernd Stiegler

Deckard (Harrison Ford) spielt in dem Film Blade Runner (1982) einen Replikantenjäger, der damit beauftragt wurde, eine Gruppe von Replikanten ausfindig zu machen und diese zu eliminieren. Um Menschen und Replikanten unterscheiden zu können, greifen die Blade Runner auf ein bestimmtes Verfahren zurück. Ähnlich wie in einem Verhör werden die Verdächtigen einer Befragung unterzogen. Eine Vergrößerungsvorrichtung erlaubt unterdessen, die Bewegung des Auges zu registrieren und zu messen. Die dabei erhobenen Ergebnisse sollen es ermöglichen, festzustellen, ob der Proband menschlich ist oder ob es sich um einen so genannten Replikanten handelt, einen künstlichen Menschen, der sich rein äußerlich nicht von einem biologischen Organismus unterscheidet.[2] Das Auge wird hier als Index für die Unverwechselbarkeit zwischen Mensch und Maschine ausgewiesen, womit „das Auge als zentrales Motiv“ und dieses als „Organ der Erkenntnis und der Seele“ erscheint.[3]

Diese Annahme sowie die Gewissheit sicher sagen zu können, wo die Simulation anfängt und die Realität aufhört, wird in der weiteren Entwicklung des Films zunehmend instabiler. Bezeichnenderweise spielt das Medium der Fotografie samt seiner theoriegeschichtlichen Legitimierungsdiskurse hier eine zentrale Rolle. Tatsächlich fällt Blade Runner (1982) in die Zeit einer medientechnischen Umbruchssituation. Im selben Jahr stellte Sony die Magnetic Video Camera (Mavica) vor und auch im Bereich der Filmproduktion bot die Videotechnik Alternativen zum konventionellen Filmmaterial.[4] Ridley Scott ließ seinen Film zwar analog drehen, doch setzte er mit seinem Plot auf Szenarien, mit denen sich Techniken der digitalen Fotografie bereits antizipieren und infrage stellen lassen. Darüber hinaus bietet er eine dystopische Reflexionsebene hinsichtlich der Effekte, die auf den Digital Turn folgen könnten: „Wie ist Subjektivität, Individualität, Singularität in Zeiten der technischen Reproduzierbarkeit möglich, ja überhaupt denkbar?“[5]

Dies zeigt sich in einer Schlüsselszene des Films, in der Deckard von einer Replikantin aufgesucht wird, die fest davon überzeugt ist ein Mensch zu sein. Als Beweis soll eine Fotografie herhalten, die sie als Kind neben ihrer Mutter zeigt. Zusammen mit ihren Erinnerungen, die die fotografierte Szene beglaubigen, ist sie sich sicher: ‚Es-ist-so-gewesen‘. Deckard bleibt skeptisch, nicht zuletzt da er Kenntnis davon hat, dass sich solche Erinnerungen speichern, kopieren und implantieren lassen, um dann in Verbindung mit einer Handvoll Fotografien (fotografisches Gedächtnis) ein (simuliertes) Bewusstsein erzeugen zu können. Damit greift der Film Aspekte auf, die auch Roland Barthes beschäftigten. In seinem Essay Die helle Kammer formuliert dieser:

„Ohne Zweifel wird auch das Staunen über das ‚Es-ist-so-gewesen‘ verschwinden. Es ist bereits verschwunden.“ [6]

Roland Barthes

Anmerkungen

[1] Stiegler, Bernd: The Digital Turn Revisited. Oder was wir auch aus den Blade Runner-Filmen über die Fotografie lernen können, in: Rundbrief Fotografie, 26, 2019, H: 1, S. 8–18, hier S. 3.

[2] Elsaesser, Thomas und Malte Hagener (Hg.): Filmtheorie zu Einführung, Hamburg 2007, S. 103.

[3] Ebd., S. 104.

[4] Stiegler 2019, S. 2.

[5] Stiegler, Bernd: Der merkwürdige Hang des Cyborgs zur Fotografie. Anmerkungen zu Balde Runner, in: Diekmann und Gerling (Hg.), Freeze Frames. Zum Verhältnis von Fotografie und Film, Konstanz 2015, S. 13–24, hier S. 15.

[6] Barthes, Roland: Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie, Frankfurt/Main 1980, S. 104.

Chaeryeong Sim

(nostalgia): Do you see what I see?

A still photograph is simply an isolated frame taken out of the infinite cinema.[1]

Hollis Frampton gilt als einer der Pioniere des sogenannten Strukturalismus, einer einflussreichen Strömung des US-amerikanischen Experimentalfilms. In den 1960er und Mitte der 1970er Jahre entstanden, wurden dort vor allem Fragen zur Materialität, visuellen und zeitlichen Struktur des Films sowie zum Verhältnis von Bild und Sprache in den Vordergrund gestellt.[2]

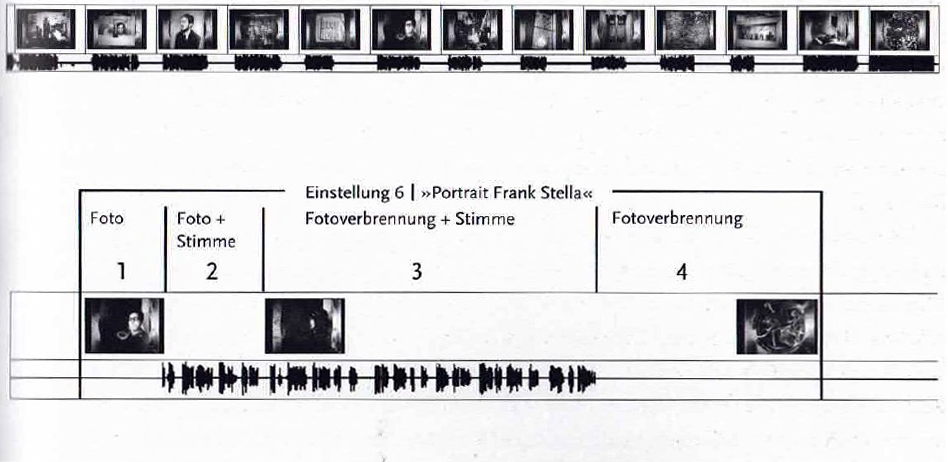

Framptons Film (nostalgia) ist etwa 35 Minuten lang und wurde 1971 geschaffen. Die einzige Handlung im Film besteht darin, fortlaufend Fotografien zu zeigen, die nacheinander auf eine Herdplatte gelegt werden. Jede der insgesamt 13 Fotografien ist so lange zu sehen, wie eine Rolle des 16 mm-Filmmaterials hergibt: also etwa 2 Minuten und 50 Sekunden.[3] Innerhalb dieser Zeitspanne verbrennen die Fotografien. Auf diese Weise werden die fotografischen Manifestationen von Framptons eigener Vergangenheit als Fotograf, aus der filmischen Gegenwart des Films ausgelöscht. Der Prozess visueller Zersetzung offenbart auf diese Weise, dass die Fotografie und mit ihr auch der Film nur bedingt einen Zugang zur Vergangenheit eröffnen kann. Während die Fotografien selbst ‚still‘ und in gewisser Weise ‚tot‘ sind, weil sie lediglich einen vergangenen Moment abbilden, deutet der Akt ihrer Verbrennung auf einen – wenn auch kurzen – Moment der Verlebendigung.

Die Zeitstruktur des Films ist dabei komplexer strukturiert, als es zunächst scheint. Das Voice-Over ist dem Bild auf der Leinwand immer um ein Foto voraus. Aufgrund dieser Struktur des Film, bleibt schließlich das erste Foto ungeklärt und das letzte Foto ungesehen. Als der Film das letzte Bild erreicht, sagt der Erzähler, dass er Angst hat, ein weiteres Bild zu machen, und dass dies das letzte sein wird:

„Nevertheless, what I believe I see recorded, in that speck of film, fills me with such fear, such utter dread and loathing, that I think I shall never dare to make another photograph again. Here it is! Look at it! Do you see what I see?“[4]

Die künstlerische Spannung des Films wird maßgeblich über die Asynchronität der Bilder und des Tons erzeugt. Das erste Bild, das wir sehen, ist das Bild einer Dunkelkammer, aber die Erinnerung, die wir hören, gehört eigentlich zum nachfolgenden Bild, das den Künstler Carl André zeigt. Als dieses dann erscheint, hören wir die Beschreibung des nächsten Bildes, das ein Porträt des 23-jährigen Frampton zeigt:

„I made this photograph on March 11, 1959. The face is my own, or rather it was my own. […] I take some comfort in realizing that my entire physical body has been replaced more than once since it made this portrait of its face. However, I understand that my central nervous system is an exception.“[5]

Der Prozess der filmischen Zerstörung der Fotografien, erzeugt in den Augen der Betrachter eine visuelle Metapher für die (eigene) Vergänglichkeit. Er verwendet Klammern und Kleinbuchstaben für den Titel (nostalgia), um seine ambivalente Einstellung gegenüber dem Begriff zu demonstrieren. Das Wort „nostalgia“, abgeleitet von der griechischen Wurzel „nostos“, wird mit „Heimkehr“ übersetzt. Es steht hier für den sentimentalen Wunsch, der Vergangenheit habhaft zu werden. Framptons Film dokumentiert eine szenisches Handlung dieses Versuchs, während der Film dessen fortgesetztes Scheitern offenbart.[6]

Text: Chaeryeong Sim

[1] Frampton, Hollis: For the Metahistory of Film: Commonplace Notes and Hypotheses, in: Jenkins, Bruce (Hg.): On the Camera Arts and Consecutive Matters. The Writings of Hollis Frampton, Cambridge 2009, S. 131–139, hier S. 134.

[2] Rees, Alan. L: History of Experimental Film and Video, London 1999.

[3] Macdonald, Scott: A Critical cinema: Interviews with Independent Filmmakers, Berkeley 2006, S. 24.

[4] Frampton, Hollis: (nostalgia): Voice-Over Narration for a Film of That Name, in: Jenkins 2009, S. 203–223, hier S. 209.

[5] Ebd., S. 203 u. 204.

[6] Macdonald 2006, S.60–63.

Kobe Linder

One Hour Photo: Foto-Beweis

One Hour Photo endet dort, wo die Handlung des Films begann. Die Szene setzt ein, mit einem Close-Up auf das Gesicht von Seymour (Sy) Parrish (Robin Williams). Der Ort ist ein Verhörraum, der von einer farblos-kargen Monotonie geprägt ist. In der Mitte des Raums befindet sich ein Tisch mit zwei Stühlen. Der einzige Farbakzent in dem hell ausgeleuchteten Raum findet sich in dem orangefarbigen Stuhl des Detectives. Die Atmosphäre wirkt beklemmend, distanziert und kalt. Die statische Einstellung der Kamera verstärkt den Eindruck einer von Zwang und Isolation beherrschten Situation, in der sich Sy befindet.

Das Verhör gestaltet sich jedoch gelassen. Mit angelegten Handschellen am Tisch sitzend, schildert er in einem langen Monolog, wie er Zeuge wurde, dass das Glück der Familie Yorkin durch eine Affäre des Ehemanns aufs Spiel gesetzt wurde. Nach einem Wechsel zum Close-Up berichtet Sy, dass er als Kind missbraucht wurde. Er wurde gezwungen, sexuelle Handlungen auszuführen, während der Vater ihn dabei fotografierte. Dies erklärt schließlich, was eine Szene zuvor passierte und was mutmaßlich auch zu Sy’s Verhaftung führte. Aus dem Gefühl der Enttäuschung und des Kontrollverlusts heraus, hatte Sy eine Grenze übertreten, indem er sich in die Geschicke der Familie Yorkin eingemischt hatte. Mit dem Mittel des Zwangs hoffte er, die moralische Integrität der Familie wiederherzustellen. Zuletzt bittet Sy den Detective, ihm die offenkundig in die Hände der Polizei gelangten Fotos zu zeigen. Basierend auf dem, was sich zuvor im Hotelzimmer ereignet hatte, ließe sich erwarten, dass es sich hier um Beweisbilder handelt, die Sy als Täter überführen. Auf den Tisch ausgebreitet, enthüllt ein ausgedehnter Kameraschwenk, was auf den Fotos zu sehen ist. Doch zur Verblüffung Sy’s handelt es sich lediglich um eine belanglose Reihe von Aufnahmen, die Gegenstände aus dem Hotelzimmer versammelt.

Mit dem starren und in die Leere weisenden Blick des Verhörten schließt hiernach die Szene. Der Film endet mit einem Familienfoto im Vorgarten der Yorkin’s. Alle lächeln und scheinen glücklich zu sein. Als hätte er schon immer in den Kreis der Familie gehört, ist auch Sy auf dem Foto zu sehen. Aber entspricht das Bild der Realität oder handelt es sich nur um die Projektion eines einsamen Außenseiters? Und warum war auf den Fotografien des Hotelzimmers nichts zu sehen. Hat sich das Verbrechen Sy’s nur in dessen Kopf abgespielt? [mehr]