Bevor ich nach Frankfurt gezogen bin, war ich nicht besonders politisch aktiv. Ich habe mich nur selten über aktuelle Nachrichten, Zusammenhänge oder Lösungsansätze informiert und war auf der ein oder anderen Fridays for Future-Demonstration. In Aarhus wohnte ich während meines Auslandsemesters allein und begann, mich pflanzenbasierter zu ernähren. Auch dort ging ich auf eine Fridays for Future-Veranstaltung, die Anzahl der Teilnehmenden war jedoch recht übersichtlich – vielleicht auch aufgrund der in alle Gliedmaßen kriechenden Kälte. Dennoch hatte ich in Dänemark den Eindruck, dass trotz oder gerade wegen des Images der skandinavischen Länder als Vorreiter im Klimaschutz der Konsum nicht ganz so reflektiert war. Im Supermarkt war alles in Plastik eingepackt und vegane Optionen waren deutlich seltener als in Deutschland zu finden. Mit einer App ließen sich aber vom Wegwerfen bedrohte Lebensmittel retten: und mit diesen Tüten voll Gemüse fing ich an, zu experimentieren und mich mehr über Veganismus und Nachhaltigkeit zu informieren.

In Frankfurt setzte sich das fort – dafür war ja auch mehr als genug Zeit, da wegen der ersten Corona-Welle das öffentliche Leben zum Erliegen kam. Im Sommer letzten Jahres, als alles etwas gelockert wurde und Aktivitäten im Freien eingeschränkt wieder möglich waren, ging ich zu meinem ersten Ortsgruppen-Plenum. Die Tierrechtsgruppe traf sich draußen im Park und beim Picknick mit von allen mitgebrachten veganen Speisen wurde sich ausgetauscht, über Organisation geredet und Aktionen geplant.

Der Ansatz der Gruppe ist intersektional. Intersektionalität beschreibt die Verschränkung unterschiedlicher Ungleichheiten und Diskriminierungsformen. Ausgehend von diesem Verständnis des Zusammenwirkens zielt intersektionaler Aktivismus darauf ab, die miteinander verbundenen Strukturen als Ganzes statt die einzelnen Aspekte getrennt voneinander zu bekämpfen. Die Gruppe lehnt jede Form der Diskriminierung ab, versteht sich als emanzipatorisch und sieht Kämpfe um Tier- und Menschenrechte als untrennbar miteinander verbunden an. Das war für mich wichtig. Ein Hauptsache-für-die-Tiere!-Ansatz, der andere Probleme, Ungerechtigkeiten und Unterdrückungsformen ignoriert oder gar relativiert, kam für mich nicht in Frage. Durch den intersektionalen Ansatz der Gruppe und die Kooperation mit anderen Gruppen kam ich schnell in Kontakt mit weiteren Bewegungen. Der Kalender im Sommer war voll mit Demonstrationen, Plena und anderen Aktionen. Alles natürlich unter Einhaltung der Abstände und mit Masken und Hygienekonzepten.

Dennoch waren diese Aktionen und Plena eine schöne Möglichkeit, andere Menschen draußen zu treffen und dem Home-Office-Alltag zu entkommen. Und es schien auch wichtig, gerade jetzt weiterhin die Stimme zu erheben. Medien und öffentliche Aufmerksamkeit wurden von Corona beherrscht, andere Themen schienen zunehmend in den Hintergrund zu rücken. Die Fridays for Future-Bewegung machte eine lange Demonstrationspause, die Bedrohungen durch die Klimakrise lassen sich aber nicht einfach pausieren. Die Black Lives Matter-Bewegung erhielt im letzten Sommer zunächst noch einen Aufschwung, wurde aber auch bald von Corona-Nachrichten überschattet. Es galt und gilt nach wie vor, die bereits erkämpfte Aufmerksamkeit zu erhalten und die Dringlichkeit anderer Themen und Problemen unserer Zeit aufzuzeigen.

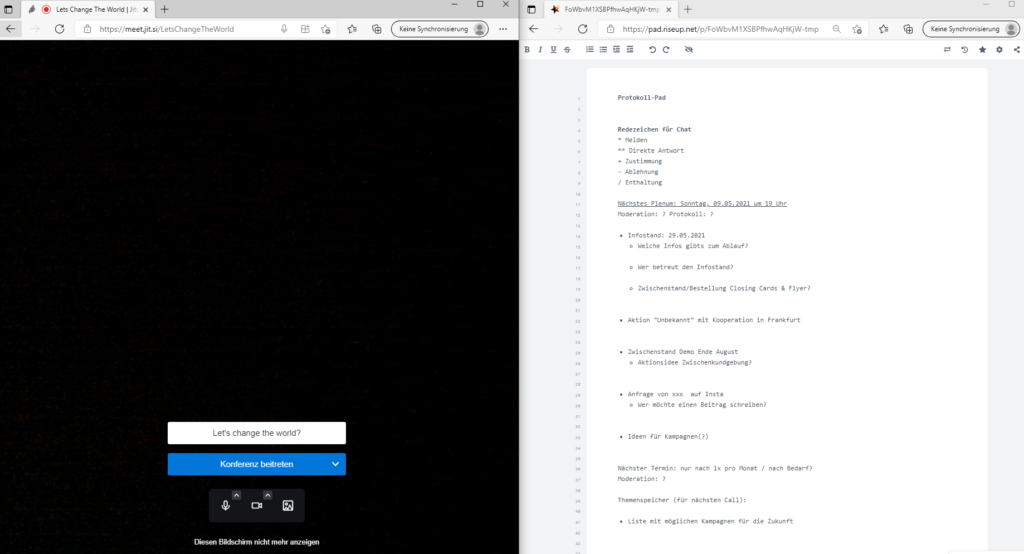

Im Herbst wurden dann die Aktionen weniger, die Fallzahlen stiegen, die Corona-Maßnahmen wurden mehr. Das Auf und Ab der „Lockdown lights“ belastet und setzt auch dem Aktivismus zu. Plena, Vorträge oder Workshops konnten nicht mehr analog stattfinden und mussten digital abgehalten werden. Die Motivation aufrecht zu erhalten, fällt vielen Aktivist*innen immer schwerer. Es fehlen nicht nur der zwischenmenschliche Kontakt, sondern auch die direkte Umsetzung von Aktionen. Während sich einige aufgrund von eigener Belastung und ausgelasteten Kapazitäten zurückziehen, finden Interessierte nur schwer Zugang. Wenn man durch Social Media auf eine Gruppe und einen Plenumstermin stößt, ist es schwierig, Anschluss zu finden und eine Vorstellung davon zu erlangen, was überhaupt gemacht werden soll. Und neben der Bildschirmaktivität des Corona-Alltags noch zusätzlich an Calls teilzunehmen und den weiteren Aufwand in die Tagesstruktur zu integrieren, kann schnell zu viel werden.

Dabei gibt es gerade jetzt viele Probleme, die politisches Engagement erfordern. Ohnehin schon marginalisierte Gruppen leiden besonders unter den Maßnahmen. Wer zum Beispiel keine oder nur eine kleine Wohnung, keine Festanstellung und keine Familie hat, verzweifelt zusätzlich an den Ausgangsbeschränkungen. Vor allem Frauen* müssen häufiger häusliche Gewalt ertragen, während sie noch mehr Care-Arbeit im Haushalt und der Familie leisten müssen als vorher schon, und die politische Aufmerksamkeit dafür kaum vorhanden ist. Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, bekommen trotz ihrer jetzt so sichtbaren Relevanz nicht genug Unterstützung.

Wenn da nicht noch diese anderen Bewegungen und Demonstrationen wären. Mit der aktuellen „Querdenken“-Bewegung zeichnet sich eine sehr gefährliche Tendenz ab. Bei den Veranstaltungen werden häufig Maßnahmen ignoriert, das Gesundheitssystem belastet und damit Menschenleben aufs Spiel gesetzt. All das, während antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet werden und (extrem)rechte Personen eine Bühne bekommen. Auf einmal ist es die Linke, die normalerweise Staat und Vorgaben kritisiert, nun aber mit Gegendemonstrationen die staatlichen Maßnahmen zu verteidigen versucht, wenn die Polizei daran zu scheitern scheint (besonders abstrus fand ich es zu erleben, dass sich manche Einsatzkräfte und Wasserwerfer der Polizei gegen die Gegendemonstrationen richteten, anstatt die Einhaltung der Auflagen auf den nicht zugelassenen „Querdenken“-Veranstaltungen durchzusetzen).

Und da wird die Solidarität, die das Fundament des Aktivismus ausmacht, auf einmal ein zweischneidiges Schwert. Sich mit marginalisierten Gruppen solidarisieren und demokratiefeindlichen Bewegungen gegenüberstehen – aber sich gleichzeitig solidarisch in der Pandemie zeigen, Rücksicht auf Risikogruppen und ein überlastetes Gesundheitssystem nehmen und eigene Kontakte einschränken. Ich denke, es ist wichtig, klar Position zu beziehen gegen antisemitische Verschwörungstheorien und faschistische Ideologien. Dennoch kann es sich seltsam anfühlen, zwischen die Fronten zu geraten; selbst wenn man eine Maske trägt. Solidarität zu zeigen und sich solidarisch zu verhalten, wird plötzlich zum Gegensatz, der abgewogen werden muss. Möchte ich auf der Gedenkveranstaltung eines rassistischen Anschlags sein, aber ist es mir bei all den Menschen noch möglich, Abstände einzuhalten und mich selbst zu schützen?

Nun wird es Sommer, die Inzidenz sinkt und Aktivitäten im Freien sind wieder vermehrt möglich. Fahrraddemos verbinden Bewegung an der frischen Luft und Aktivismus mit genügend Abstand zu anderen Teilnehmenden. Bei ersten Aktionen trifft man andere Aktivist*innen wieder, die man lange nicht gesehen hat, und auch wenn Plena noch immer digital stattfinden, sind da wieder die Hoffnung und Motivation, dass es weitergeht. Schließlich stehen in Deutschland auch die Bundestagswahlen bevor und die Pandemie ist nicht die einzige Krise, mit der wir und zukünftige Generationen zu tun haben werden.