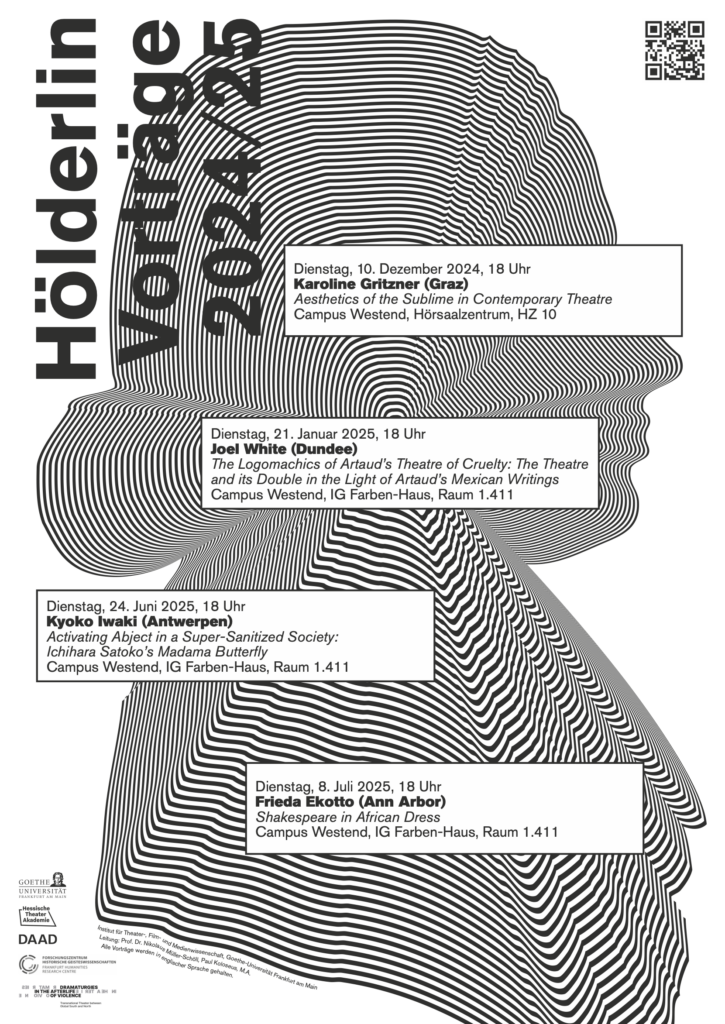

Hölderlin Vorträge 2024/25

Dienstag, 10. Dezember 2024, 18 Uhr

Karoline Gritzner (Graz): Aesthetics of the Sublime in Contemporary Theatre

Campus Westend, Hörsaalzentrum, HZ 10

When the sublime became a category of art (in post-Kantian aesthetic theories), the problem of representation came to be reassessed and the category of the beautiful expanded. Modern theories of the sublime (e.g. Adorno and Lyotard) emphasise the process of de-subjectification in aesthetic experience and criticize of the rational control of nature. In this lecture, I question to what extent contemporary theatre may enable a thinking that approaches the philosophical-aesthetic experience of the sublime – how it may question it, interrupt it and develop it further. Using examples from Romeo Castellucci’s, Howard Barker’s and Jan Fabre’s art of theatre, I consider the sublime as a limit-experience, as a feeling of sensorial and intellectual intensity, and finally as an announcement of alterity, formlessness and transcendence, which nevertheless represents an immanent confrontation with the materiality of the image, the body, and language.

Karoline Gritzner is a theatre scholar with extensive experience of research and teaching in the fields of theatre studies and performance studies in the UK and Austria. She held a position as lecturer at Aberystwyth University, Wales, and is one of the founding members of the international, interdisciplinary research network Performance Philosophy. From 2019 until 2022 she led a FWF-funded research project on the topic of the sublime in theatre at the Centre for Cultural Studies at the University of Graz (2019–2022). Her publications include Georg Büchner’s Woyzeck (2019) as well as Adorno and Modern Theatre: The Drama of the Damaged Self in Bond, Rudkin, Barker, and Kane (2015).

Dienstag, 21. Januar 2025, 18 Uhr

Joel White (Dundee): The Logomachics of Artaud’s Theatre of Cruelty: The Theatre and its Double in the Light of Artaud’s Mexican Writings

Campus Westend, IG Farben-Haus, Raum 1.411

The question of Artaud’s politics has often been obscured by an unfair concentration on Antonin Artaud as a case study in madness. Up until recently, some of the most explicitly political and philosophical writings of the French poet were hidden in an untranslated retranscription of his book Revolutionary Messages, written in Mexico in 1936. Published for the first time in September 2024, it not only allows us to reassess Artaud’s theatrical works through the lens of his explicit politics and engagement with figures such as Hegel, Bergson and Marx, but also provides what could be called the material Double to the spiritual and aesthetic endeavour that was to be the Theatre of Cruelty. In my presentation, I will read The Theatre and its Double alongside Revolutionary Messages to highlight how it is now possible to connect spirit and matter, demonstrating how many of the aesthetic ideals of the Theatre of Cruelty, such as its emphasis on the notion of the void, staging, and breath, are related to a political and philosophical vision of the world in which Life reconnects with Nature.

Joel White is Lecturer at the University of Dundee and Staffordshire University where he teaches courses in Modern European Philosophy and philosophy of technology. He is also the executive editor of Technophany, Journal of Philosophy and Technology (Radboud University Press) and postdoc researcher on the ENERGY: A Philosophy of Practice project at Dundee University. He is also an active translator of the French avant-garde, having recently published Antonin Artaud’s Revolutionary Messages with Bloomsbury Academic. His research is situated in the emerging transdisciplinary field of continental philosophy of media, science and technology, currently focusing on how 19th and 20th century thermodynamics and information theory was received into philosophy and literature and how technoscientific concepts, including “energy,” “entropy,” and “information” have become philosophical concepts. This research has been published in a wide variety of journals and books, including Parallax, Journal of Aesthetics and Phenomenology and Techne: Research in Philosophy and Technology. An active cinematographer and film colourist, his films, made in collaboration with artist and director Madison Bycroft, have been nominated and shown at the Tate Modern, the Villa Medici Film Festival and the Ann Arbor film festival.

Dienstag, 24. Juni 2025, 18 Uhr

Kyoko Iwaki (Antwerpen): Activating Abject in a Super-Sanitized Society: Ichihara Satoko’s Madama Butterfly

Campus Westend, IG Farben-Haus, Raum 1.411

After thousands of remounted performances and cascades of critiques, many preceding scholarships have demonstrated a development in understanding Madama Butterfly as a story epitomizing the imagined orient formulated within the framework of the so-called “Spaghetti Eastern” Italian operas. By situating the Orientalist view of Madama Butterfly as a historical counterpoint, I will discuss in this talk how Japanese playwright-director Ichihara Satoko challenges the political violence of Puccini’s opera through the scope of women of color dramaturgy. In doing so, I will demonstrate how, through the deliberate ‘activation of the abject’, Ichihara aims to override the automated racialized assumptions and epistemic systems that stipulate the codified repository of imaginations cast from the other and far from the real.

Kyoko Iwaki is an Associate Professor at the University of Antwerp, Belgium. After her career as a theatre journalist, she became a scholar specializing in Japanese and European contemporary performance conducting research at the intersection of post-visual dramaturgies, Japanese philosophies, and theatres of catastrophes. She has published articles in various journals such as Performance Research, Studies in Theatre and Performance, and Journal of Dramatic Theory and Criticism. She is the co-founder of the Performing Ends: Collaborative Performance Research, the Associate Editor of Performance Research and has contributed a chapter to the edited collection Japan after Precarity: The Theatre of Okada Toshiki (2020). Her books include Japanese Theatre Today: Theatrical Imaginations of Eight Contemporary Practitioners (2018).

Dienstag, 8. Juli 2025, 18 Uhr

Frieda Ekotto (Ann Arbor): Shakespeare in African Dress

Campus Westend, IG Farben-Haus, Raum 1.411

In Kooperation mit dem Institut für Theaterwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum

“The greatest act of cowardice on the part of any man is to keep silent. It is therefore incumbent on every one of us to speak out aloud. It is my wish that this play would shock to the very core those who blandly remain tongue-tied.” (Note to the Director) – Sony Labou Tansi

The lecture examines ways of understanding “difference” and “repetition” as a space of resistance reflecting the ambiguity of the post-colonial subject. It does so by considering repetition and difference in the rewriting/adaptation of Shakespeare‘s play Julius Caesar by an African. Rewriting this play is a discursive gesture through which the question of “difference” dislocates fixed definitions in such a way that opposing cultures seem to become interminably interchangeable with one another. Shakespeare in African dress may be understood as a recuperation of agency and re-presentation by the postcolonial subject through a space opened up by cultural encounters of the colonizer and the colonized. Moi, Veuve de l‘Empire, is the French title of this version of Julius Caesar, the Congolese author and playwright Sony Labou Tansi’s Shakespearean drama. Labou Tansi is the foremost Congolese writer of the 20th century – he is the author of several novels and plays, and the founder of his own theatre group called Le Rocado Zulu Theatre de Brazzaville.

Frieda Ekotto is Lorna Goodison Collegiate Professor of Afroamerican and African Studies, Comparative Literature and Francophone Studies at the University of Michigan. As an intellectual historian and philosopher with areas of expertise in 20th and 21st-century Anglophone and Francophone literature and in the cinema of West Africa and its diaspora, she concentrates on contemporary matters of law, race and LGBTQIA2S+issues. Her primary research to date has focused on how law serves to repress and mask the pain of disenfranchised subjects; her intention in this work is to trace what cannot be said in order to address and expose suffering from a variety of angles and cultural intersections and reassess the position and agency of the dispossessed. She is the author of multiple books, and numerous book chapters as well as many articles in prestigious literary journals. She is currently working on LGBTQIA2S+ issues, with an emphasis on Sub-Sahara African cultures within Africa as well as in Europe and the Americas. In addition to her academic work, she is also a creative writer. She received the Nicolàs Guillèn Prize for Philosophical Literature in 2014 and in 2015 she was awarded the Benezet Award for excellence in her field. In 2016, she was awarded the John H. D’Arms Faculty for Distinguished Graduate Mentoring in the Humanities at the University of Michigan, Ann Arbor. In 2018, she was awarded an Honorary Degree at Colorado College. She has produced two documentaries in 2017 Vibrancy of Silence: A Discussion with My Sisters and in 2021 Zurura Zurura: A Smile Blooms as part of the ongoing research on Vibrancy of Silence: Images and Cultural Production of Sub-Saharan African Women. She was the President of Modern Languages Association (2023-2024.) She will be the Commencement Speaker for 2024 at the Colorado College in May.

Eine Veranstaltungsreihe der Professur für Theaterwissenschaft in Kooperation mit der Hessischen Theaterakademie, dem DAAD, dem Forschungszentrum für Historische Geisteswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem Institut für Theaterwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum.

Alle Vorträge werden in englischer Sprache gehalten

Leitung:

Prof. Dr. Nikolaus Müller-Schöll

Paul Koloseus, M.A.

Goethe-Universität

Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft

Norbert-Wollheim-Platz 1

60323 Frankfurt am Main

theater@tfm.uni-frankfurt.de